松田道雄/われらいかに死すべきか/平凡社ライブラリー2001・原著1971

戦前の家制度では妻は地位が低く重労働であったが未亡人となっても「母」という立場で一族から守ってもらえた。夫と妻は対等でなく、「公娼制度」が男の遊び場となることで一夫一婦制の安全弁になっていた面も。これを戦後の「人権」「民主主義」という容器とどうすり合わせるべきか。日本の社会が大きく変る1908~98年を小児科医~思想家として生きた著者が、さまざまな心の問題、社会の問題を「市民的自由」を軸に解きほぐす、人生論の隠れた名著。

まんきつ/アル中ワンダーランド/扶桑社文庫2020・原著2015

まんしゅうきつこ改メ。自分を切り売りしてもスッカスカの内容。週刊文春に連載を持っている辛酸なめ子はどうやら霊やUFO・超能力の存在をガチで信じているようだ。同じく竹内久美子はトランプ信者のネトウヨだ。平凡な女が「メディア上で踊る特別な自分」である不安からそれらを信じることで逃れる。この2人はビジネスでそうしている面もあろうが著者はもっと病的。日芸を出て江川達也のアシを経て普通の主婦に。ブログと漫画で認められ賑やかな場で会話するため酒に逃れる。人格が変り記憶が飛ぶ。治療を受け始め断酒会にも出てようやく健康に~という過程を本書に。ところが単行本の宣伝などのストレスからスリップ(再飲酒)。1980~90年代の出版界はこういうサブカル糞女をたくさん使いつぶし、いまも反省の色はないようだ。

桜井昌一/ぼくは劇画の仕掛人だった/エイプリル出版1978

辰巳ヨシヒロ『劇画漂流』をはじめ大阪の貸本漫画家が生み出した劇画ムーブメントの勃興を描く実録ものの先駆け的な一冊。著者は辰巳の兄で劇画三羽烏=辰巳・松本正彦・さいとうたかを=よりやや引いた位置におり、そのぶん母体となった日の丸文庫の経営の内実、そこへ集う人びとを鋭く観察、1962年には漫画執筆を断念し東京で小出版を興し、貸本漫画の復刻などを手がけた。水木しげるの漫画にしばしば登場するメガネをかけた四角い顔のサラリーマンは著者がモデルであるとのことで、貧乏時代の水木しげるの鬼気迫る執筆ぶりをはじめ、つげ義春・水島新司・山上たつひこなど貸本の衰退を生き延びて成功した漫画家たちの人となりが描かれているのも貴重である。

山上たつひこ/半田溶助女狩り/秋田漫画文庫1981・原連載1975

1975~76年『がきデカ』で時代の寵児となった山上氏がその連載初期に並行して大人向け誌で手がけたドタバタギャグ連作。江口寿史の評によれば「劇画の絵柄・文法のまま大胆にギャグ転向したことが画期的」。氏の漫画家デビューは大阪の貸本劇画の中心的存在であった日の丸文庫に社員として加わったことからであり、その家庭環境の複雑さ、上方落語や新喜劇、小松左京・筒井康隆のSF(小松も漫画家として日の丸に持ち込みしている)、貸本の生き残り若手が週刊漫画誌で重宝されたことなど、彼を取り巻く時代と環境のすべてを映し出す有機的現象として氏のギャグ漫画は生み出された。

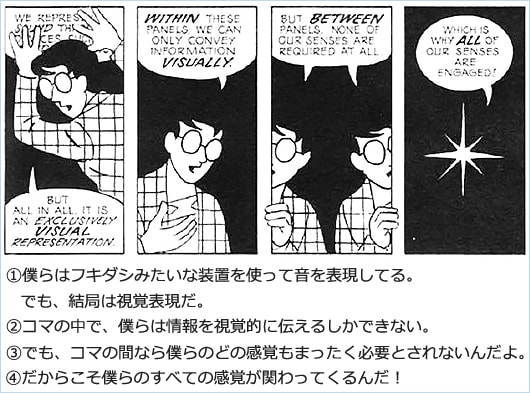

スコット・マクラウド/マンガ学 完全新訳版/復刊ドットコム2020・原著1993

描線・顔など描写の単純化・コマ・フキダシなど漫画は他の表現形態とどう違い、人の歴史においてどのように生み出されてきたのか、米コミックアーティストが該博な知識を引きながら分析する。「漫画は視覚のメディアであり、その影響は子どもと民衆に及ぶ」。彼は日本の漫画も深く読み込んでおり、彼が重視する閉合(Closure)=コマが溝で分れ連続していくことで、部分から全体を想像しようとする人の本能的欲求にはたらきかける=の技法が欧米とは異質な発達を遂げているとする。私が思うに日本は少年ジャンプはじめ雑誌媒体の影響力が強く、雑誌間の、また雑誌内での人気取り競争の激しさがもたらした良い意味も含む、しかしおおむね悪いガラパゴス化なのではないかと。

ダグラス・ラシュコフ/サイベリア デジタル・アンダーグラウンドの現在形/アスキー1995・原著1994

「データ空間の発展は地球規模の脳の結線(Hardwiring)であり、人間がニューロンの役割を果たす地球ガイアの発達の最終段階となるべきもの」「人生でやることすべてはロールプレイングゲーム。魂は言語を知らない⇒個性や、思考に用いる言語も本質的には役割演技している」。ロリコン・ドラッグ・鬼畜系のサブカルを主導してメディアの寵児となりミイラ取りがミイラとなる形で40歳で自殺した青山正明。著者ラシュコフはその米国版というか、サイバーパンクの波からインターネット黎明期、それらが一部のマニアの遊び場だったころメディア理論家として名声を博し、いまは「第2のシリコンバレーになりたいという声を耳にするが、わが国を見よ。ドナルド・トランプの目を見据え、自分自身に問いかけてほしい。日本が望む未来はこれなのかと」と語り、デジタルが招く未来を悲観する。

渡辺由佳里/ベストセラーで読み解く現代アメリカ/亜紀書房2020

リベラルな出羽おばがニューズウィーク日本版Webで行っている洋書紹介をまとめたもの。トランプ信者が暴徒化して議会に乱入した日にこの項を書いている。紹介されている一冊Fantasylandによればアメリカは「何もないところから計画され創られた初めての国で最初からカルトな国」であったという。神・お金・二元論・法人などあらゆる虚構を実験しながら発達させててきたのがアメリカ文明で、本書で紹介されているさまざまな書籍はそれらの実験リポートとしても受け取ることができ、製造業空洞化・富の偏在・SNS・トランプ現象などアメリカ文明の失墜を予告してもいる。

アンデシュ・ハンセン/スマホ脳/新潮新書2020・原著2019

人類は20万年の歴史のほとんどをサバンナを移動する狩猟採集で暮らし、半数は10歳までに死に、初期の農耕社会まで人口の10~15%は同族の手で殺された。集団は最大で150人。人が感じる痛みや恐怖や不安、逆に快楽や喜び・満足はこの長い期間を生き延びるため必要だったのである。「あなたの注目は確実な通貨(Hard Currency)のようなものでデジタル軍拡競争は日々激しさを増している」。スウェーデンの精神科医である著者は近年うつ病や不眠、集中力の欠如を訴える者の多さからスマホに疑いの目を向け、スマホの機能やアプリのサービスが脳の報酬系に作用し、いわば歴史的に培われた脳のはたらきを悪用する形で時間を儲けに換える、とくに幼児期から触れていると予測不能な悪影響があることを論証。長時間スマホに溺れないことや運動の効用を説く。

KEI/チカーノになった日本人 改訂版/東京キララ社2009・原著2007

有吉弘行氏のラジオで紹介されていたことから手にとった。元は日本のヤクザであったが部下の裏切りによってアメリカで逮捕・収監され、いくつかの刑務所を回るうちチカーノと呼ばれるメキシコ系のギャング集団に認められ一員となるに至った壮絶な過程を淡々と語る。本当のアウトローの暴力、またその共同体はどのような仁義で成り立っているかをかいま見ることができる驚きの一冊。現在は神奈川県でチカーノ系アパレルを経営しているという。

岡田晴恵/新型コロナ自宅療養完全マニュアル/実業之日本社2020

コロナ感染判明後の入院対象を65歳以上の高齢者と基礎疾患のある人に限定する政令が施行され、自宅orホテル療養となる人が増えそうな事態に備えるため10月に書かれ12月に出版。感染しないための注意はもちろん、いざ感染したら自分や家族・同僚はどうするのが最善かを図解入りで説く本書、第3波が深刻化する以前に本来なら自治体がそれぞれの事情・施策に応じ無料配布すべきである。忖度とピンハネが蔓延し、株を買い支えつつ増税、PCR検査数はアフリカ諸国なみ、ひどい国になったものだ。日本語が通じそうな唯一の首相・菅直人であった2011年、311の緊張感が懐かしいが、そのずっと前からもう日本は手遅れで、集大成としてとどめを刺したのが安倍なのだろう。