堀田善衛『広場の孤独』は、ひとくちに言えば、世界が二極化して米ソ超大国のどちらかの陣営に強制的に組み入れられ、日本は全面講和の可能性をまったく封じられて、アメリカとの単独講和に踏み切らざるを得なくなったことを描いたものだ。おしまいの方に、宮沢賢治の『雨ニモ負ケズ』をもじって、こんな詩が出てくる。

雨ニモ負ケテ

風ニモ負ケテ

アチラニ気兼ネシ

コチラニ気兼ネシ

(中略)

アッチヘウロウロ

アッチヘウロウロ

コッチヘウロウロ

ソノウチ進退谷マッテ

窮ソ猫ヲハム勢イデトビダシテユキ

オヒゲニサワッテ気ヲ失ウ

ソウイウモノニワタシタシハナリソウダ

………

こういう状況は、その後30年たったいまでも基本的に変りがない。おそらく今後も、第三次世界大戦でも起らない限り、変りようがないわけだろう。うっとうしいといえば、うっとうしい限りだが、こういう作品が出て来たことは、逆にいえば戦後の混乱期が終息に近づいたことを示すものでもあったろう。

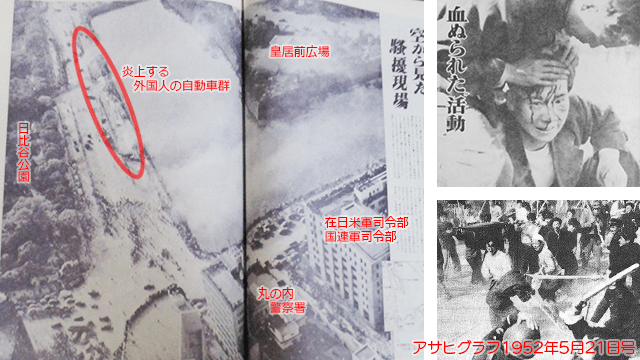

たしかに『広場の孤独』は、その時代の空気を情緒的に象徴していたといえるだろう。その年、昭和27年(1952)のメーデーは、皇居前広場で警官と群衆が衝突して、市街戦さながらの大乱闘になった。そのときの模様を梅崎春生は、ルポルタージュ『私はみた』で、次のように述べている。

デモ隊第一波の先頭が、馬場先門に着いた時、そこからすこし広場に入ったところに私はいた。私のすぐ傍では、300名ほどの武装警官隊が、殺気立った風情で、待機していた。しかしどういうわけか、彼等はすぐに、ひとかたまりにまとまって、広場への道を開放し、デモ隊との衝突を回避する態度をとった。そしてデモ隊は、道いっぱいの幅で、二重橋めざして、広場になだれこんだ。二重橋前に、先頭が到着したのは、それから5分もかからなかったと思う。

二重橋前の広い通路の両側には、人の背丈ほどの鉄柵があり、鉄柵の外側は幅一米ばかり余地があって、そこから濠になる。私はそこにいた。その狭い場所には、デモ隊ではなく、私同様の一般市民が、たくさんいた。柵にとりついていたかなり年配の男が、遠くを指さしながら、

「ほら警官が走ってくるぞ、あそこから走って来るぞ」 と叫んだ。私も柵にとりつき、背伸びをすると、林立した組合旗の彼方に、急速に近づいてくる鉄兜の形がたくさん見えた。しかし老人のその叫びにも拘らず、デモ隊の連中は、あまりそちらに注意を向けていないように見えた。二重橋前に到着したという安堵感が、デモ隊の緊張をゆるめていたように思われる。

このルポでは、デモ隊の人数がどれぐらいいたか、具体的に書いていないのでよくわからない。おそらくそれは、警官隊の10倍よりは多く、100倍よりは少なかったという程度であったろうか。いずれにしても、当時のデモ隊はヘルメットもゲバ棒も、また石コロなども持っておらず、もっぱら非武装無抵抗の集団であったといえる。一方、警官隊のほうは鉄兜、警棒のほかに催涙ガスや銃砲の用意があった。だから、デモ隊が皇居前広場へ入ろうとするのを、馬場先門のあたりで阻止しようとすれば出来ないことはなかっただろう。しかし警官隊は、むしろデモ隊を広場へ導入し、デモ隊が二重橋へ向って押し掛けるのをみたとき、前後からこれを取り囲んで警棒を振るい、ガス弾を発射したらしい。

私はあの一瞬の光景を、忘れることは出来ない。ほとんど無抵抗なデモ隊(一般市民も相当にその中に混っていた)にむかって、完全に武装した警官たちは、目をおおわせるような獰猛な襲撃を敢えてした。またたく間に、警棒に頭を強打され、血まみれになった男女が、あちこちにごろごろころがる。頭を押さえてころがった者の腰骨を、警棒が更に殴りつける。そしてそれを踏み越えて、逃げまどうデモ隊を追っかける。

と、梅崎氏は現場で見たことをつぶさに述べている。デモ隊のほうも、非武装ではあったが完全に無抵抗で一方的に殴られっぱなしということでは、無論なかった。警官のなかには、鉄兜を剥ぎとられ、濠に放りこまれて、立泳ぎしながら同僚に助けを求める者もいたし、反撃に出たデモ隊に警官隊の一部が分断されて、逃げ遅れた者は怒り狂った群衆の真只中で《渚に取り残された鰈みたい》な目にあわされたりもした。

ついに、警官隊はガス弾だけではなく、ピストルも発射した。梅崎氏は最初それをピストルの実弾音だとは信じなかったが、その信じられないことが実際に起った。ピストルの発射音は、梅崎氏が聞いただけでも、100発は優に越えていたという。当然、病院へ直ぐ運びこまなければならないような重傷者が大勢出たが、彼等の大部分は応急の手当てを受けただけで、芝生や草原の上に血まみれになって横たわったまま、うめき声を上げていた…。やがて、デモ隊の一部は暴徒化して、日比谷公園沿いの道路などに駐車してあった自動車に片っぱしから放火しはじめた。彼等はゲリラ兵や便衣隊の戦法を用いたらしく、一般市民の見まもるなかで自動車を引っくり返しては火をつけ、警官隊が押しよせると、すばやく通行人やヤジ馬のなかに潜りこんで姿をくらました。一般市民もむしろ彼等をかばい、《警官隊から守るような傾向が、強くあらわれていた》と梅崎氏は言っているが、市民の協力が得られなければゲリラ戦はたたかえるわけがない。

こういう一般市民の《傾向》に対して、警官は相当イラ立ったらしく、やたらに警棒を振りまわし、罪もない通行人を殴ったりもした、という。

私たちが、日比谷公園寄りの歩道を、交叉点に向かってゆっくり歩行していると、警官隊の一人が、目をつり上げ、警棒を威嚇的にふりかざしながら、

「貴様らあ、まごまごしてると、ぶったくるぞ。貴様らの一人や二人、ぶっ殺したって、へでもねえんだからな」

それから、もう一人、

「一体貴様らは、それでも日本人か!」

この罵声は、さすがに私たちを少なからず驚かせ、また少なからず笑わせた。

この罵声は、さすがに私たちを少なからず驚かせ、また少なからず笑わせた。

この梅崎氏のルポルタージュ『私はみた』は、メーデー事件の裁判で、検察側と弁護側の両者から証言として採用された。ということは、これがいかに中立的な立場で、客観的に、正確に叙述されていたかを示すものだろう。しかし、また中立的であるということは、このような場合、何も言っていないのと同じだということも示している。実際、ニヒリスチックな眼をした梅崎氏は、この大騒動を目のあたりに見ながら、警官隊とデモ隊 、どちらに正義があるとも言っていない。ただ彼は、暴力を憎み、負傷者を哀れみ、多少ヤジ馬的に警官隊をからかっているだけで、この事件の原因が何で、背後にどんな事情が隠されているかといったことには、全然言及していないのである…。いや、元来これは偶発的な事故であって、どちらが善いも悪いも無いことであるかもしれない。それは、このメーデー裁判が満20年(一審18年、二審2年)もの長期間の審議をつづけたあげく、騒乱罪は成立せず、結局二百数十人の被告が全員無罪になったことからも言えるだろう。

直接の原因としては、皇居前広場をメーデー会場には使わせないという警察の布告が、その3日前の4月28日に出ていたのに、それを無視してデモ隊が侵入したということが上げられているが、これは梅崎氏のルポにもあるように、むしろ警菅隊が広場へ導入したという形跡が濃厚で、デモ隊が一方的に悪かったとは決められない。それよりも、同じ4月28日に日米の単独講和と安保条約が成立発効していることの方が、事件の要因として間接的ながら、ずっと重要なのではないか。つまり、この日を境いに日本の中立や非武装平和は事実上許されなくなったわけで、その無力感へのイラ立ちがデモ隊や一般市民の間にも、強く働いていたことはたしかだろう。警官が無辜の通行人に向って、「一体貴様らは、それでも日本人か!」とドナっているのが、梅崎氏たちに滑稽に思われたというのも、超大外国の言いなりになって《アッチヘウロウロ、コッチヘウロウロ》しているのが自分たちの国家だという実感が大部分の日本人の胸の中にうずいていたからに違いない。

しかし、その一方、アメリカとだけでも講和が出来たということは、僕らに何となく自信をつけさせることにもなった。はやい話が、講和前なら路上に並んでいる自動車を片っぱしから引っくり返して火をつけることなんか出来っこない。なぜなら、たちまちMPがすっ飛んできて、有無をいわせず逮捕されたにきまっているからだ。実際、当時は自動車というものは、タクシーや官庁用の車を除いて大部分、アメリカ人の所有物であって、そ は絶対権力と文化の象徴のように思われていたし、占領期間中にアメリカ軍のジープや乗用車にハネられて死んだり怪我をしたりした人たちは大部分、何の補償もなしに泣き寝入りさせられていた。それだけに自動車が──なかには日本人の車もあったであろうが──次つぎと黒煙を上げて燃えているのをみたとき、大抵の日本人が心のなかで決哉を叫び、その犯人を一般市民が警官から守ったのもムリはないわけだ。

そういうナショナリズムは、警官隊にもあった。ただ、彼等は心情的にも、またデモ隊を取締る職責上からも、反共であり反ソであって、デモ隊に反撃されると、自分たち以外の一般市民は全部、容共・親ソの〝非国民〟に見えたのであろう。しかし、滑稽なヒロイズムはデモ隊の側にもあって、「おれは二重橋に5回突撃した」とか、「7度も吶喊(とっかん)した」 とかいう武勇談を、僕はあとになって何度聞かされたかしれない。そういう意味からは、あの皇居前の乱闘事件は、お祭騒ぎのページェントであったということも出来る。

気の毒なのは、あの裁判で被告にされた人たちで、彼等は青年期と中年期の大部分を、裁判所通いに費やされて、まともな就職も海外渡航も許されず、半生を棒に振ったようなものだった。 ─(安岡章太郎/僕の昭和史/講談社文芸文庫2018・原著1984)

1951(昭和26)年9月、太平洋戦争開始以来の日本の戦争状態を終結させるために米サンフランシスコにて52ヵ国が参加して講和会議が行われた。ソ連は会議で修正案を提案したが採択を阻まれ、ポーランド・チェコスロバキアとともに調印を拒否した。インドはアメリカ主導型の講和はアジアの緊張を高めるとして会議への参加を拒否し、ビルマ・ユーゴスラビアも出席しなかった。また英米両国の間で代表権について合意が成立しなかったことから、中華人民共和国・国民党政府のいずれも会議に招聘されなかった。

( 画像左)グロムイコ・ソ連全権到着に対して集まったデモ隊。こうしたソ連への抗議は会議期間中続いた。(画像右)吉田茂首相ら日本全権が9月8日に調印、各国の批准を経て翌52年4月28日に発効し、直後5月1日のメーデー騒乱を迎える。米国やソ連のようなならず者国家、またそれに従属する独裁政権にとって「外部に敵がいてくれる状態」が内政面でもいかに有効かつ必要とされるかうかがえる。