高速増殖原型炉「もんじゅ」は実質は廃炉が決まったようなもの。最初の段階で失敗したから撤退する、これで終わりにする、かと思いきや、第2段階に進むという。なんという政府、業界、学者や専門家ら。

18日の中日新聞には、「一段階上の『実証炉』開発を進めるという方向性の大転換は19日に開かれる次の高速炉開発会議と、その後の原子力関係閣僚会議で確認され、正式に国の方針となる」とあった。

そこで、確認して、ブログに記録しておいた。

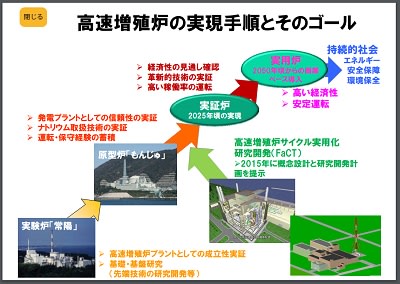

まず、原子力研究開発機構の「もんじゅについてお答えします」を確認。「高速増殖炉は、実験炉、原型炉、実証炉、実用炉と段階的に開発が進められます。・・ 原型炉段階の『もんじゅ』で得られるデータは、設計の確からしさを確認するために用い・・」とある。

機構が自ら言う「設計の確からしさ」が実地で示された、結局は失敗の連続で廃炉するしかない、それが常識的な受け止めなのに、政治家や専門家は事実や客観評価を歪める結論を正当とする。

なお、今朝は気温2.5度。今週は高温に転換していくとの予報がある。もうしばらくしたら、ノルディックウォークへ。

★朝日 2016年11月30日★≪もんじゅ後継炉、開発推進へ/政府は30日、廃炉を検討中の高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)に代わる「高速実証炉」の開発方針を示した。もんじゅなどの国内施設を活用し、今後10年程度で基本的設計を固める。国費1兆円超を費やしたもんじゅの検証がないまま、開発が進められる。≫

★北海道 12/04★≪社説、もんじゅ後継 無反省で突き進むのか/使用済み燃料は大手電力会社の会計で資産に計上されているが、サイクル破綻を認めれば処理費の要る「ごみ」になる・・実証炉はこうした難問を飛び越す奇策にすぎない。・・そもそも開発会議は文部科学、経済産業両相のほか、電気事業連合会、原発メーカーなどサイクル推進派で構成されている。これでは「サイクル継続ありき」≫

★信濃毎日 12月2日★≪社説、もんじゅ代替 国民無視の延命策だ/・・核燃料サイクルは既に破綻している。使い道が明確でないまま再処理を続けた結果、日本は核爆弾6千発分とされるプルトニウム約48トンを保有している。・・再稼働する原発が多くなれば使用済み核燃料が増える。安全保障上の国際的な懸念も高まる・・原発政策全体を見直して、使用済み核燃料の最終処分にも道筋をつけなければならない。≫

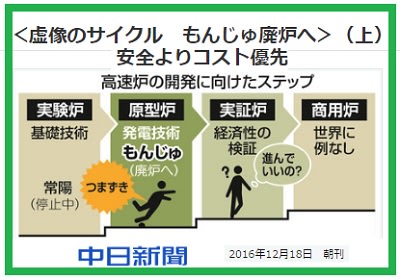

★中日 12月18日★≪<虚像のサイクル もんじゅ廃炉へ>(上) 安全よりコスト優先/先月三十日の会議では原型炉でつまずいたまま一段階上の「実証炉」開発を進めるという方向性が示された。この大転換は十九日に開かれる次の高速炉開発会議と、その後の原子力関係閣僚会議で確認され、正式に国の方針となる。≫

★〈週刊朝日〉|dot.ドット 12/ 7★≪田原総一朗「失敗作『もんじゅ』の後継炉開発に『ちょっと待った!』」/・・失敗の責任者たちが集まって、新たな実証炉の開発を考えるというのは、あまりにも無責任だ。・・民主党内閣の野田佳彦首相(当時)が、2012年9月14日に「原発ゼロ計画」を発表した。原発は30年代ですべてやめる、「もんじゅ」は実用化を断念する、大間原発の建設もしないという計画を打ち出し、そのことを9月19日に閣議決定することを目指したが、結局、何一つ閣議決定できなかった。・・・疑問だらけの高速炉開発を、お手盛りの会議で決めて莫大な税金をつぎ込むのは許されない。≫

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

★原子力研究開発機構敦賀事業本部 /もんじゅについてお答えします。

1.2 高速増殖炉はどのようなステップで実用化していくのか?

高速増殖炉は、実験炉、原型炉、実証炉、実用炉と段階的に開発が進められます。実験炉で技術の基礎を確認し、原型炉で発電技術を確立して、実証炉で経済性を見通すことで、実用化します。 高速増殖炉は、実験炉、原型炉、実証炉、実用炉と段階的に開発が進められます。実験炉で技術の基礎を確認し、原型炉で発電技術を確立して、実証炉で経済性を見通すことで、実用化します。

原型炉段階の「もんじゅ」で得られるデータは、設計の確からしさを確認するために用いられるとともに、経済的な運転、保守・補修技術を確立するためにも活用されます。「もんじゅ」から得られる様々な研究開発成果に、建設コストの大幅な削減やさらなる安全性の向上が期待される革新的な技術等の研究開発、実証炉、実用炉の設計研究を組合せて、「もんじゅ」の次の段階である実証炉の具体化と実用化を目指します。

もんじゅに関する情報

1.「もんじゅ」の意義・役割

1.1 なぜ高速増殖炉の研究開発が必要か?

1.2 高速増殖炉はどのようなステップで実用化していくのか?

1.3 高速増殖炉の燃料が倍になるのに数十年かかるので、高速増殖路の基数を増やすのには長い年月がかかるのではないか?

1.4 「もんじゅ」の役割は何か?

1.5 「もんじゅ」は試運転再開(性能試験再開)して何をするのか?

1.6 「もんじゅ」と実用炉(実証炉)は設計が異なるが「もんじゅ」の成果は役に立つのか?

2.研究開発の費用対効果

2.1 「もんじゅ」の研究開発にかかった事業費(予算額)はいくらか?

2.2 「もんじゅ」の事業費(支出額)

2.3 今後「もんじゅ」の研究開発に必要な事業費(予算額)はいくらか?

2.4 「もんじゅ」は軽水炉に比べて高いのではないか?実証炉や実用炉は安くなるのか?

2.5 高速増殖炉サイクル技術の研究開発に関する投資対効果は?

2.6 リサイクル機器試験施設(RETF)の事業費(支出額)

・・・・・・(略)・・・

|

●もんじゅ後継炉、開発推進へ 政府、10年で基本設計

朝日 2016年11月30日

政府は30日、廃炉を検討中の高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)に代わる「高速実証炉」の開発方針を示した。フランスなど海外との協力や、もんじゅなどの国内施設を活用し、今後10年程度で基本的設計を固める。国費1兆円超を費やしたもんじゅの検証がないまま、開発が進められる。

特集:高速増殖原型炉もんじゅ

文部科学省と経済産業省が同日、開発方針の骨子案を、政府の「高速炉開発会議」(議長・世耕弘成経産相)に示した。政府は年内にも、こうした基本方針を原子力関係閣僚会議で決め、2018年をめどに開発に向けた具体的な工程表をつくる。

骨子案では、原発から出る使用済み核燃料を再処理して利用するという「核燃料サイクル」を推進する方針を再確認。「世界最高レベルの高速炉の開発、実用化」を国家目標に掲げた。

高速炉開発は実験炉、原型炉、実証炉と進み、商用炉で実用化となる。骨子案は、原型炉もんじゅの後継となる実証炉開発を「最重要」と強調。そのうえで、フランスの次世代高速実証炉「ASTRID(アストリッド)」など海外施設と連携する方針を明記し、今後10年程度をかけて「基本的設計思想と開発体制を固めていく」とした。新たな実証炉は国内に設置する方針だが、具体的な場所などの言及はなかった。

一方、今年9月に「廃炉を含め…

●もんじゅ後継 無反省で突き進むのか

北海道 12/04

巨費を投じた国家事業失敗の反省が、どこにも見えない。

政府の高速炉開発会議は、廃炉が検討されている高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県)に代わり、より実用化に近い実証炉を国内に建設する方針を打ち出した。

国費1兆円超を投じたもんじゅは、トラブルが続いてほとんどまともに稼働しないまま、廃炉が濃厚となっている。

にもかかわらず「原型炉」の次の段階である「実証炉」に取りかかるとは、驚きを禁じ得ない。

国民的議論すらなしに、高速炉開発を急ごうとする政府の姿勢は認めがたい。

問題の根本にあるのは、もんじゅの失敗にもかかわらず、政府が核燃料サイクルの破綻を認めず、推進姿勢を堅持していることだ。

原発の使用済み核燃料を再処理し、プルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料として高速炉や通常の原発で使う―。会議はこれに沿い、世界最高水準の高速炉開発を掲げている。

だが、どうみても混乱回避のためのつじつま合わせだろう。

使用済み燃料は大手電力会社の会計で資産に計上されているが、サイクル破綻を認めれば処理費の要る「ごみ」になるはずだ。

青森県の再処理工場で保管中の使用済み燃料は、再処理を前提としている。これが困難になれば県外搬出が想定され、使用済み燃料は行き場を失う。

実証炉はこうした難問を飛び越す奇策にすぎないのではないか。

高速炉の開発自体にも疑問は数多い。一つが実現性だ。

原子炉の開発は、実験炉、原型炉、実証炉、商用炉の段階で進む。その原型炉ですら頓挫したのに、一足飛びに実証炉に移るのは常識外れである。

会議は、フランスが2030年ごろの運転開始を目指す高速実証炉「ASTRID(アストリッド)」に協力し技術を活用するというが、これもまだ計画段階だ。

高速炉の冷却には、もんじゅと同様に液体ナトリウムを用いる。もんじゅの信用を失墜させた1995年のナトリウム漏れ事故を思い出してほしい。

そもそも開発会議は文部科学、経済産業両相のほか、電気事業連合会、原発メーカーなどサイクル推進派で構成されている。

これでは「サイクル継続ありき」と見られても仕方がなかろう。

政府に求められるのは、国民の声に耳を傾け、核燃料サイクルからの撤退の道を探ることだ。

●もんじゅ代替 国民無視の延命策だ

信濃毎日 12月2日

1兆円以上の国費を投入し、運転日数は初臨界以降の20年余で250日―。

「夢の原子炉」とされた高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市)の実態だ。失敗は明らかだ。政府が廃炉を前提に見直す方針を決めたのは当然である。

それなのに政府は代替施設の開発に動こうとしている。開発の工程表策定を来年から始めるという。もんじゅ廃炉後の高速炉の方向性を議論する「高速炉開発会議」で骨子案を示した。

もんじゅは、原発の使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを取り出し、再び使用する核燃料サイクルの中核施設だった。

なぜ失敗したのか、責任はどこにあるのか―。政府は一つ一つ検証し、明らかにするのが筋である。その上で核燃料サイクルが必要なのかどうか、国民が議論して選択するべきだ。このまま核燃料サイクル政策を継続し、代替施設の開発に国費を投じることは国民が納得しないだろう。

高速炉開発会議の進め方にも問題がある。

10月の会合で「(原型炉の)もんじゅの次段階となる実証炉の設計開発に着手できる技術がある」との認識を共有した。なぜそう言い切れるのか。明確に説明しなければならない。

メンバーは原子力政策全体を担当する世耕弘成経済産業相、もんじゅを所管する松野博一文部科学相のほか、電気事業連合会会長、日本原子力研究開発機構理事長らだ。いずれも、もんじゅ計画を推進してきた立場だ。さらに会議は非公開である。

技術的な問題の検証には第三者の視点が欠かせない。廃炉後の方向性を“身内”が密室で議論しても失敗を繰り返すだけだ。

核燃料サイクルは既に破綻している。使い道が明確でないまま再処理を続けた結果、日本は核爆弾6千発分とされるプルトニウム約48トンを保有している。

プルトニウムを加工した混合酸化物(MOX)燃料を一般原発で燃やすプルサーマル発電も、使用済みMOX燃料の処理方法が決まっていない。原発内の燃料プールで保管し続けるしかない。

再稼働する原発が多くなれば使用済み核燃料が増える。安全保障上の国際的な懸念も高まる中、再処理を続けるのか。「核のごみ」が増え、次世代につけを残すだけだ。もんじゅ廃炉を機に原発政策全体を見直して、使用済み核燃料の最終処分にも道筋をつけなければならない。

●<虚像のサイクル もんじゅ廃炉へ>(上) 安全よりコスト優先

中日 2016年12月18日 朝刊

「(実証炉開発へ向け)安全性、経済性の両立という大きな方向性の共有ができた」。先月三十日、東京・霞が関の経済産業省十七階で開かれた高速炉開発会議。議長を務める経産相の世耕弘成(54)がそんなふうに話した。 「(実証炉開発へ向け)安全性、経済性の両立という大きな方向性の共有ができた」。先月三十日、東京・霞が関の経済産業省十七階で開かれた高速炉開発会議。議長を務める経産相の世耕弘成(54)がそんなふうに話した。

使用済み核燃料を再利用する高速炉開発は日本の核燃料サイクルの中心。さらにその真ん中に位置していたのが高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)だが、会議では原型炉でつまずいたまま一段階上の「実証炉」開発を進めるという方向性が示された。

この大転換は十九日に開かれる次の高速炉開発会議と、その後の原子力関係閣僚会議で確認され、正式に国の方針となる。これまでの協議で、もんじゅなどで得た知見があれば実証炉開発は可能とされたが、その実証炉も世耕が言う「安全性、経済性の両立」に苦しんできた歴史が検証された様子はない。

「九〇年代初め」。国の原子力委員会は一九八二年の計画で、実証炉の着工目標をこう定めた。建設・運営主体は民間の電気事業者。開発の中心となった日本原子力発電(原電)で高速炉開発部長を務めた三浦正憲(78)は「最大の課題はコストだった」と明言する。

先行していた、もんじゅの建設費は五千八百億円で、発電一キロワット当たりのコストは普通の原発の七~八倍と極めて高い。電気事業連合会(電事連)はこれを一・五倍程度に抑えるよう原電に求めた。

原電が中心となって編み出したのは「トップエントリー方式」と言われる新しい配管の形態。冷却材にナトリウムを使うもんじゅの配管は、割高なステンレス製で曲がりくねっているため長い。トップエントリー方式はU字形の配管で、長さを五分の一程度に短縮できる。電事連はようやく九四年になって、この方式の採用を決め、原子力委員会も追認した。

だが、当時、高速増殖炉の安全性を研究していた京都大原子炉実験所講師の小林圭二(77)はこの実証炉案を見て「もんじゅとまるで違う物になっている」と驚いた。これでは、もんじゅでの知見を活用することにならないのではないか。「経済性優先で安全軽視とあきれた」と振り返る。

実は三浦らの研究チームにも予期せぬ事態への不安はあった。「設計上は十分いけるが、リスクはゼロじゃない」。五〇〇度を超える高温のナトリウムが流れる配管が、設計通りに膨張して熱を吸収してくれるか。たとえ方式が違っても、もんじゅの長期間にわたる大量のデータがあれば安全性は確認できるはずだった。

が、そのもんじゅは九五年十二月、配管からのナトリウム漏れを起こす。初臨界からわずか二百五日、しかも40%までしか出力していない。三浦は言う。「あれで実証炉開発も止まってしまった」

◇

「夢の原子炉」と言われ、核燃料サイクルの中核とされてきた高速炉開発。虚像だった「もんじゅ」無き後の未来を関係者の証言を基に考える。 (文中敬称略)

<高速炉> 通常の原発と比べ、燃料のウランとプルトニウムを核分裂させる中性子を高速で飛ばす原子炉。炉心の燃料を冷やすために原発は水だが、高速炉は液体金属のナトリウムを使う。日本では1956年に開発方針が打ち出され、実験炉、原型炉、実証炉、商用炉の4段階で実用化を目指す。プルトニウムを消費した以上に増やすものを増殖炉と呼ぶ。

●田原総一朗「失敗作『もんじゅ』の後継炉開発に『ちょっと待った!』」

〈週刊朝日〉|dot.ドット 12/ 7 ※週刊朝日 2016年12月16日号

廃炉が検討されている高速増殖原型炉「もんじゅ」。しかし、政府はその後継となる高速実証炉を開発しようとしている。ジャーナリストの田原総一朗氏は、疑問だらけの高速炉開発に「許されない」と憤る。

* * *

11月30日に、政府は非公開の高速炉開発会議で、高速増殖原型炉「もんじゅ」の後継となる高速実証炉の開発を国内で進める方針を示した。

「もんじゅ」は、プルトニウムを燃やすと、逆にプルトニウムが増加する「夢の原子炉」として期待されたのだが、稼働後まもなくナトリウム漏れ事故を起こし、それから20年以上もまともに運転できなかった。つまり、使い物にならない原子炉だった。もちろん性能も安全性も確認できていない。それでいて1兆円以上の費用がかかっているのである。

「もんじゅ」は廃炉が検討されている。当然である。典型的な失敗例だ。だが、それにもかかわらず、高速炉開発会議は今後10年程度で実証炉の基本的設計思想を固めるという。

ちょっと待ってくれよ。

原発の開発は、実験炉から原型炉、そして実証炉を経て実用化を目指すのが常道である。ところが、原型炉の「もんじゅ」が無残に失敗したのに、なんと、いきなりその先の実証炉を開発するという。これは計画それ自体が無責任ではないのか。

そもそも議論に参加したメンバーが偏っている。経済産業相、文部科学相、電力会社でつくる電気事業連合会、原子炉メーカーの三菱重工業、そして「もんじゅ」の運営主体である日本原子力研究開発機構と、失敗した「もんじゅ」の関係者ばかりだ。

失敗の責任者たちが集まって、新たな実証炉の開発を考えるというのは、あまりにも無責任だ。

それにしても、なぜ高速炉開発にここまでこだわるのか。私は民主党内閣の野田佳彦首相(当時)が、2012年9月14日に「原発ゼロ計画」を発表したときのことを思い出した。

野田首相は、原発は30年代ですべてやめる、「もんじゅ」は実用化を断念する、大間原発の建設もしないという計画を打ち出し、そのことを9月19日に閣議決定することを目指したが、結局、何一つ閣議決定できなかった。

その理由の一つは、六ケ所村に再処理施設がある青森県が「再処理を認めないのならば、施設で保管している使用済み核燃料を、すべて全国の原子力発電所に送り返す」と言いだしたことだ。これには野田内閣は非常に困惑した。使用済み核燃料を送り返されたら、どの原発でも保管のしようがないからだ。

結局、野田内閣は六ケ所村での使用済み核燃料の再処理を認め、青森県の怒りを抑えるために大間原発の建設も認めたのである。

私は今回、政府が新たに高速炉開発を決めた要因の一つも同じではないかと考える。「もんじゅ」を廃炉にすれば六ケ所村で使用済み核燃料を再処理する理由がなくなる。それによって、また全国の原発に使用済み核燃料を送り返すという話になるのを避けたかったのではないか。

もう一つ、厄介者の「もんじゅ」に長年、つき合ってくれた福井県への配慮もあるのではないか。福井県の西川一誠知事は11月25日に、文科、経産の両大臣に「地元は積極的に協力してきた。あやふやな形で店じまいをするようでは困る」と苦言を呈している。

だが、高速炉開発は米国も英国もやめてしまった。政府が頼りにしているフランスの「ASTRID」計画も、仏政府は数年後に建設の是非を決めると言っている段階である。

疑問だらけの高速炉開発を、お手盛りの会議で決めて莫大な税金をつぎ込むのは許されない。

| Trackback ( )

|