経産省Webページ

総合資源エネルギー調査会 総合部会 電力需給検証小委員会(第4回)‐配付資料

資料1 議事次第(PDF形式:234KB)

資料2 上越火力発電所の応急対策について(PDF形式:339KB)

資料3 2013年度夏季の需給見通し(上越火力の応急対策実施後)(PDF形式:181KB)

資料4 第3回委員会の指摘事項への回答(PDF形式:317KB)

資料5 電力需給検証小委員会報告書(案)【変更履歴有り】(PDF形式:1,074KB)

資料6 電力需給検証小委員会報告書(案)【変更履歴無し】(PDF形式:1,696KB)

資料7 電力需給検証小委員会報告書(案)概要(PDF形式:286KB

↓

資料7 電力需給検証小委員会報告書(案)概要(PDF形式:286KB

「電力需給検証小委員会報告書(案)について(概要) /平成25年4月/資源エネルギー庁」 (から一部抜粋)

●報告書の主な内容

2012年度冬季電力需給の事前想定と実績とを比較・検証。

○ 2012年度冬季の電力需給の結果分析

需要面と供給面の精査を行い、各電力会社の需給バランスについて安定供給が可能であるかを検証。

○ 2013年度夏季の電力需給の見通し

2013年度夏季の電力需給の安定化のために取り組むべき需給対策の検討を政府に要請。

●2012年度冬季の需給検証 【全体】

○いずれの電力会社管内においても、最大需要日において、

瞬間的な需要変動に対応するために必要とされる予備率3%を超えており、需給ひっ迫に至ることはなかった。

○事前の想定と比較すると、供給は▲437万kW 、需要は▲830万kWであった。

○気温の影響により需要が想定よりも少なかったこと(参考1)や、

これにより、調整火力発電を停止したことによる供給減(参考2)等が事前の想定と実績との差の要因と考えられるが、事前の想定は概ね適切であったと評価できる。

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

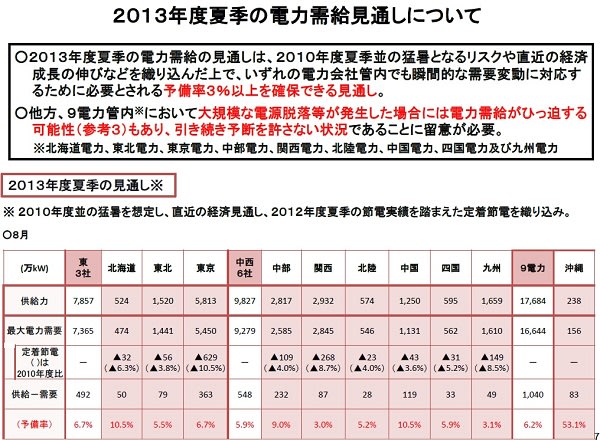

●2013年度夏季の電力需給見通しについて

○2013年度夏季の電力需給の見通しは、2010年度夏季並の猛暑となるリスクや直近の経済成長の伸びなどを織り込んだ上で、

いずれの電力会社管内でも瞬間的な需要変動に対応するために必要とされる予備率3%以上を確保できる見通し。

○他方、9電力管内※において大規模な電源脱落等が発生した場合には電力需給がひっ迫する可能性(参考3)もあり、

引き続き予断を許さない状況であることに留意が必要。

※北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、関西電力、北陸電力、中国電力、四国電力及び九州電力

2013年度夏季の見通し※

※ 2010年度並の猛暑を想定し、直近の経済見通し、2012年度夏季の節電実績を踏まえた定着節電を織り込み。

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

●まとめ

1.2013年度夏季の電力需給の見通しは、国民各層の節電の取組が継続されれば、いずれの電力管内も、

電力の安定供給に最低限必要な予備率3%以上を確保できる見通し。

2.但し、大規模な電源脱落等があれば電力需給がひっ迫する可能性があり、また、本小委員会で見込んだ以上に景気が上昇し、需要が想定よりも大きくなる可能性もある。

3.したがって、次の対策が必要と考えられる。

(1)国民の節電の取組が継続されるよう、無理のない形で節電要請等を行うことを検討

(2)費用対効果を検証しつつ、価格メカニズムを活用したディマンドリスポンス等の取組を拡大

(3)需給ひっ迫する電力会社が、他の電力会社や自家発事業者から、より広域的、機動的に電力融通を行う枠組みの整備 等

4.電力需給の量的なバランスのみならず、コストについても、十分に留意する必要。原発の稼働停止に伴う火力発電の焚き増しによる燃料費のコスト増は、2013年度には2010年度比で3.8兆増の予想。コスト低減の取組が必要。

|