猪瀬東京都知事の5000万円事件。

昨日のブログで

《・・・とすると、検察特捜は、徳洲会の逮捕者らを起訴、裁判にしたあと、猪瀬事件として捜査するかどうか。

仮に、当局が動かなくても、誰かが「告発」することは間違いない。

もし、検察が起訴しなければ「検察審査会」に回る。今の審査会は、「不起訴」を覆すだろう》

と書いた。

昨日のニュースで、「告発」した人のことが流れた。

かつて、検察の裏金を内部告発した元大阪高等検察庁の公安部長の三井環氏だった。

すでに、23日に送ったそうだ。

東京周辺では、すでに都知事選挙の話題が進むところもある、とか。

国会では、秘密保護法案の採決か、と言われているけれど、

今日のブログは、都知事関係の告発のニュースや告発文を記録し、三井氏の周辺情報へのリンクなどしておく。

ところで、今日は、ここの議会の開会日。

明日の12時が一般質問の通告期限なので、今日はその文案づくり。

なお、昨夕と今朝は、知人の議員の住民監査請求の文案づくりで何度かやり取りをした。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●猪瀬知事の5000万円疑惑 不自然な釈明 公職選挙法違反で市民団体が告発

zakza 2013.11.25

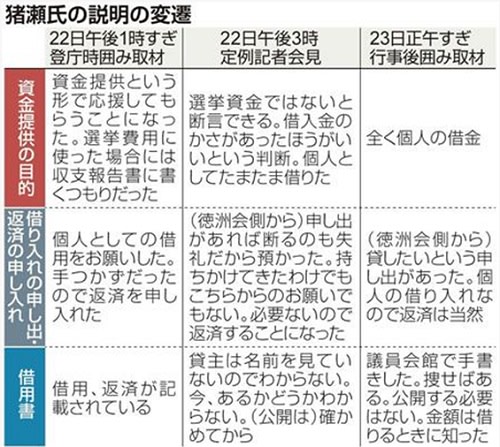

記者の質問に答えるたびに釈明内容が迷走する猪瀬氏 記者の質問に答えるたびに釈明内容が迷走する猪瀬氏

医療法人徳洲会グループから5000万円の提供を受けていた東京都の猪瀬直樹知事(67)。これまで公の場で3度釈明したが、内容が二転三転し迷走を続けている。先週末には、都内の市民団体が猪瀬氏らについて公職選挙法違反(虚偽記載など)容疑で東京地検特捜部に告発状を送付、疑惑追及の流れは収まる気配がない。

市民団体「市民連帯の会」(代表、三井環・元大阪高検公安部長)が23日付で特捜部に送付した告発状によると、徳田虎雄・前徳洲会理事長(75)と虎雄氏の次男、徳田毅衆院議員(42)は共謀の上、2012年11月19日ごろ、千代田区永田町の議員会館で、同年12月の都知事選に立候補予定の猪瀬氏に対し、現金5000万円を供与した。猪瀬氏は選挙運動費用収支報告書にその資金を記載しなかったとしている。

市民団体が告発状を出すのも無理もない。猪瀬氏の説明が、ぶれまくっているためだ。

猪瀬氏は5000万円問題が浮上した今月22日、午後1時すぎの囲み取材では、選挙目的だったことを認め「資金提供という形で応援してもらうことになった」と明言。「選挙にはお金がかかるかもしれない」「使った場合には収支報告書に書くつもりだった」との認識も明らかにした。

だが、2時間後の午後3時の定例記者会見での説明は「選挙資金でないと断言できる」「まったく選挙で使うつもりはなかった」と連発。個人として「たまたま借りた」と強調した。

関係者は、知事選を前にした猪瀬氏が毅氏を通じて虎雄氏に1億円の資金提供を要請。虎雄氏が「とりあえず5000万円」と応じたことを証言している。

猪瀬氏は囲み取材では自らが資金提供を申し出たことに言及したが、定例記者会見では「申し出があれば断るのも失礼だから預かった」と説明を変えた。さらにそのすぐ直後には「向こうから持ちかけてきたでもなく、こちらからお願いしたでもなく」とするなど、説明を二転三転させた。

5000万円の借用書について、猪瀬氏は議員会館で現金を受け取ったその場で手書きしたと話すが、今年9月の返済の場に立ち会った虎雄氏の妻(75)は借用書の存在を「知らない」などと周囲に話している。

猪瀬氏は当初、5000万円返済後に借用書が返ってきたとしたが、「返ってきていることになると思う。あるかどうかわからない」と変化し、借用書に記された貸主が徳洲会か個人かも「わからない」と歯切れが悪くなっていった。

だが、23日の合同防災訓練後の囲み取材では「借用書はあります。探せば」と断言。一方で「公開する必要はない」とも話しており、存在さえも不明だ。

一連の説明で事態を収拾できると本気で思っているのか。追及の手は緩みそうにない。

●猪瀬都知事を市民団体、告発 徳洲会から5千万円受領で

産経 2013.11.25 13:52

都庁に到着し、ぶら下がりに応じた猪瀬直樹東京都知事=22日午後、東京都庁(鈴木健児撮影)

東京都の猪瀬直樹知事(67)が徳洲会グループから5千万円を受け取っていた問題で市民団体「市民連帯の会」(代表・三井環元大阪高検公安部長)が、猪瀬知事と徳田虎雄・前徳洲会理事長(75)、徳田毅衆院議員(42)に対する告発状を東京地検特捜部に送付したことが25日、分かった。告発状の容疑は公職選挙法違反(虚偽記載など)。

告発状によると、虎雄氏と毅氏は共謀し昨年11月19日ごろ、議員会館で都知事選に立候補予定の猪瀬氏に5千万円を渡し、猪瀬氏は選挙運動費用収支報告書に記載しなかったとしている。

猪瀬氏の説明によると、5千万円は選挙資金ではなく、借用書を書き、個人として借りた。

東京地検特捜部が徳洲会グループの強制捜査に入ったことし9月17日以降、特別秘書ら2人が東京都内で毅氏の母親に会って返却した。

●市民連帯の会

市 民 連 帯 の 会 ホームペ-ジ

★ 新 着 情 報1

40 2013年11月23日

市民連帯の会代表三井環が、東京地方検察庁特捜部長宛に猪瀬直樹(東京都知事)、徳田虎雄・毅らに対し、公

職選挙法違反容疑で告発状を提出しました!

↓

告 発 状

東京地方検察庁特捜部長 殿

平成25年11月23日

1、 告発人 市民連帯の会

代表 三井 環

住所 〒142-0051

東京都品川区平塚 2-9-1-104

電話 & FAX 03-3783-1148

携帯電話 080-3772-0932

2、 被告発人

①徳田虎雄徳洲会前理事長

住所 〒247-8533 神奈川県鎌倉市湘南鎌倉病院

②徳田毅衆議院議員

住所 〒100-8981 東京都千代田区永田町 2丁目2-1

衆議院第一議員会館513 号室

③猪瀬 直樹(東京都知事)

3、 告発事実

① 被告発人徳田虎雄、同徳田毅は、共謀の上、平成24年1

1月19日頃、東京都千代田区永田町の議員会館において、東

京都知事選に立候補予定の被告発人猪瀬直樹に対し、選挙運

動資金として、現金5,000万円を供与し

② 被告発人猪木直樹は、上記日時場所において、被告発人徳

田虎雄、同徳田毅両名から選挙運動資金として、現金5,00

0万円の供与を受け

③ 被告発人猪瀬直樹は、平成24年末頃、選挙運動費用収支

報告書に上記資金を記載しなかっ

たものである。

4、 罪名および罰条

①公職選挙法違反 第221条1号、刑法第60条

②同上 第221条4号 ③同上 第246条2号

5、告発の経過

平成25年11月22日付朝日新聞の記事等によると、被告

発人猪瀬直樹は、平成24年11月6日頃、都知事選出馬に向

けた挨拶回りで、神奈川県鎌倉市の湘南鎌倉総合病院を訪ね、

療養中の被告発人徳田虎雄と面会し、選挙運動資金として、1

億円を要請した。被告発人徳田虎雄は、とりあえず5,000

万円を手渡すことにし、被告発人徳田毅に指示して、本件犯

行が行われた。

都知事選挙後に公表された被告発人猪瀬直樹の選挙運動費用

収支報告書には、収入として、被告発人猪瀬直樹からの3,0

00万円と、関連団体からの50万円の計3,050万円しか

記載されていない。

被告発人猪瀬直樹は、平成24年11月21日に都知事選

への正式な立候補を表明し、12月16日投票の結果、選挙

史上最多の433万8,936票を獲得し、初当選をした。

被告発人猪瀬直樹は、朝日新聞が報道した11月22日午

後東京都庁で記者会見をし、現金5,000万円の授受を認め、

これを陳謝した。

当初は、被告発人徳田虎雄前理事長から選挙運動資金提供

の形で応援してもらうことになったと会見したが、その後の

会見で、選挙運動資金ではなく、個人の借入だと趣旨を変更

するなど、罪証隠滅する恐れが極めて強い。

直ちに、関係個所を捜索の上、逮捕・勾留して、起訴され

たい。

被告発人猪瀬直樹は、徳洲会が公職選挙法違反容疑で東京

地検特捜部の強制捜査を受けた後の、平成25年9月、上記

5,000万円を返却した旨、述べている。

返却したとしても、公職選挙法違反の買収案件が消滅する

わけではない。自ら、選挙運動資金を被告発人徳田虎雄に対

し要請するなど、その罪質は極めて悪質である。

被告発人徳田虎雄・同徳田毅・同猪瀬直樹の取り調べをして

現金5,000万円の出どころ及び使途等について、解明さ

れたい。

|

|

● 三井 環(みつい たまき、1944年 - )

三井 環 / ウィキペディア

三井 環(みつい たまき、1944年 - )は、日本の元検察官。大阪高等検察庁公安部長を務めた。

・・・・・(略)・・・

大阪高検公安部長時代に検察庁の調査活動費の裏金化を内部告発。2001年1月に『噂の真相』に西岡研介記者による記事が掲載された[2]。人事で冷遇されたことへの不満が告発の動機の1つであるといい[2][5]、普段から、優秀な自分が同期の検事より昇進が遅いのはおかしいとなどと周囲に漏らしていたという[1]。同期には大林宏(検事総長)、横田尤孝(最高裁判所裁判官、元次長検事)、中尾巧(大阪高等検察庁検事長)、熊崎勝彦(元最高検察庁公安部長)等がいる。

2002年4月22日に暴力団組長の親族名義で、競売された神戸市のマンションを落札したが、居住の実態がないのに登録免許税を軽減させたとして[1][6]、詐欺容疑で逮捕される(三井環事件)。逮捕当日、三井は裏金問題に関してテレビ朝日の報道番組『ザ・スクープ』の収録ならびに『週刊朝日』副編集長との対談が予定されていた。現職検察幹部が初めて裏金問題について、「検察庁が国民の血税である年間5億円を越える調査活動費の予算を、すべて私的な飲食代、ゴルフ、マージャンの「裏金」にしていることを、現職検察官として実名で告発する・・・」として証言するビデオ収録当日の朝に任意同行を求められそのまま逮捕されたことから、三井の支援者並びにマスコミからは検察による口封じであると批判され[6][7]、『ザ・スクープ』をはじめテレビや新聞、週刊誌でも口封じ逮捕に関する特集が組まれる事態へと発展した。

・・・・(略)・・・

2010年9月27日、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件に関して小林敬大阪地検検事正、玉井英章大阪高検次席検事(前大阪地検次席検事)、大坪弘道京都地検次席検事(前大阪地検特捜部長)、佐賀元明神戸地検特別刑事部長(前大阪地検特捜部部副部長)につき、犯人隠匿罪での告訴状を検事総長の大林宏に送付し、10月6日に受理された[12]。同年10月1日に大坪京都地検次席検事及び、佐賀神戸地検特別刑事部長が逮捕され、両人とも大阪高等検察庁総務部付に異動した。

2010年12月、有料メルマガ配信サービス「foomii」より、有料メルマガ「三井環メールマガジン ― 法務検察の闇を斬る」を配信すると発表した。

2011年3月、「市民連帯の会」を発足、代表に就任。裏金問題や冤罪を生む法務省・検察庁・裁判所の暴走にくわえ、福島原発事故の真相隠蔽についても糾弾している。

|

| Trackback ( )

|

東京都知事の猪瀬氏が「徳洲会」から資金借り入れしたことが発覚し、問題となっている。

ネットの情報などを見てみた。

すでに以前から徳田氏周辺を調べていた東京地検特捜部は、昨年の知事選前から、その「5000万円の授受」のことを認識していたという。

・・・とすると、検察特捜は、徳洲会の逮捕者らを起訴、裁判にしたあと、猪瀬事件として捜査するかどうか。

仮に、当局が動かなくても、誰かが「告発」することは間違いない。

もし、検察が起訴しなければ「検察審査会」に回る。今の審査会は、「不起訴」を覆すだろう。

・・・・とすると、猪瀬氏が泥沼に入っていくのか、早めに逃げるのか、・・・いずれにしても、知事選か。

今日は、そんな情報をみ、「猪瀬・徳田」の今回の資金の線を結んでいる「一水会」というところも見た。

ところで、「猪瀬知事の問題は、秘密保護法案の問題から目をそらさせるための報道ではないか」という意見もあった。

・・ふむふむ、権力や捜査当局ならやりそう・・・・

ともかく、今日は猪瀬事件。

政界に波及する可能性の指摘もある。

★ 《政界関係者は「圧倒的な資金力を誇る徳洲会は、与野党問わず国会議員や地方議員、地方の首長などに資金提供を行っていたようだ。

名前が出た中には、首相経験者も含まれている。時効分を含めると、相当な議員がもらっているのではないか。

猪瀬氏の件は、徳洲会の巨額政界マネーを暴く端緒になるかもしれない」と明かした。》 (zakzak)

★ 《資金提供の決定2日後の昨年11月21日、東京地検特捜部がこの事実を把握し、情報収集を開始していた。

猪瀬氏は毅氏を通じてグループ創設者の徳田虎雄・元衆院議員(75)に資金の提供を要請。

昨年11月19日に毅氏が虎雄氏に電話し、「猪瀬氏は1億円ほしいと言っている」などと伝達したが、このとき毅氏の声はスピーカーを通じて虎雄氏がいた執務室中に響き渡ったという。

室内には秘書や看護師のほか、虎雄氏の面会に訪れていた銀行関係者ら4人もいたため、会話内容は外部に拡散し、検事も2日後に情報を入手。

5千万円の現金は、虎雄氏と毅氏が電話でやりとりした翌日の11月20日、毅氏が議員会館で猪瀬氏に手渡した》 (産経)

★ 《虎雄氏への訪問の際には仲介者として新右翼団体「一水会」の木村三浩代表が立ち会ったという。

強制捜査後の9月になって特別秘書が現金をそのまま返却。この経緯を知っているのは「自分と妻だけ」で、選挙責任者や会計責任者にも伝えていなかったという》 (毎日)

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●猪瀬知事:「個人的な借用」徳洲会から5000万円

毎日新聞 2013年11月22日

・・・

猪瀬氏によると、資金提供を受けたのは昨年11月。徳田虎雄・前徳洲会理事長が入院する神奈川県鎌倉市の病院を訪れ、知事選出馬のあいさつをした。その後、徳洲会側から連絡を受けて徳田氏の次男である毅衆院議員から現金で5000万円を受け取り、借用書を書いた。

無利子・無担保だった。場所は「議員会館だったかもしれない」と述べ、虎雄氏への訪問の際には仲介者として新右翼団体「一水会」の木村三浩代表が立ち会ったという。

受け取った現金は、妻(今年7月に死亡)名義の貸金庫に入れたまま使用せず、選挙後の今年1〜2月に徳洲会側へ返済する旨を伝えたという。だが、妻の病気や徳洲会側の都合などで返済が遅れ、強制捜査後の9月になって特別秘書が現金をそのまま返却。この経緯を知っているのは「自分と妻だけ」で、選挙責任者や会計責任者にも伝えていなかったという。

また、5000万円の受領は「申し出を断るのは失礼」との思いがあったと説明。選挙費用や便宜の見返りを期待しての提供だったことはないと強調。一方で「自分の預金が底を突くかもしれないという思いがどこかにあった」「当時は政治家としての意識が弱かった。借りるべきではなかった」とも述べた。

知事選の収支報告書によると、猪瀬氏は自己負担の3000万円と後援組織からの寄付50万円を運動費用に充て、2113万円余を使った。猪瀬氏の資金管理団体の2012年収支報告書にも徳洲会関連の寄付や借入金の記載はなかった。

●猪瀬知事「徳洲会から5000万円」説明混乱 選挙資金「認識ない」

ヤフーニュース/産経新聞 11月23日(土)

・・・・・・(略)・・・

--選挙で人的支援は

「一切ない」

--提供された資金を選挙に使わないと断言できたか

「断言できる」

--無利息無担保で5千万円を借りることの不自然さは

「非常に短い期間だろうという気持ちでいたことと、急な話だったので思慮はあまりなかったかもしれない」

--徳洲会が出している徳洲新聞によると、(平成24年)11月6日に、(新右翼団体「一水会」代表の)木村(三浩)氏とともに徳田氏の病室に来室したとあるが

「そういう記述があるならそうだろう」

・・・・(略)・・・

一水会

● 一水会公式サイト -トップページ-

活動報告 フォーラム 入会案内 レコンキスタ 書籍 LINK

(写真をクリックすると拡大)

● 一水会とは

一水会は昭和47年5月30日に結成されました

鈴木邦男・阿部勉・犬塚哲爾・四宮正貴・伊藤邦典・田原康邦氏らが中心となり、昭和45 年11月25日に決起した三島由紀夫・森田必勝両烈士らの魂魄を継承すべく設立した団体です。

戦後体制を打破し、坑米自立・対米対等な真の独立国家を目指し、結成から一貫して新民族主義の旗を掲げてきました

★ 一水会人事

代 表 木 村 三 浩 副代表 番 家 誠 顧 問 鈴 木 邦 男

● フォーラム

第118回 「原子力発電と新エネルギーを考える 第3弾 "これからの日本、これからの東京”」猪瀬直樹先生(東京都副知事)

平成23年8月17日

|

●猪瀬氏、徳洲会から5000万円「借りた」 進退問題に発展か

zakzak 2013.11.22

日本最大級の医療法人「徳洲会」グループによる、政界マネーの一端なのか。

同会が昨年12月の東京都知事選前に、猪瀬直樹知事(67)側に5000万円を提供し、今年9月の東京地検特捜部のグループへの強制捜査後に返却していたことが22日、分かった。猪瀬氏も「個人で借りた」と認めた。今後の捜査次第では、進退問題に発展することもありそうだ。

「5000万円は受け取った。あいさつ回りに行って、資金提供を受けることになった。個人で借りた。自己資金でまかなえたため、1、2月に返すつもりだったが、相手の都合で延びた」

猪瀬氏は22日午後、東京・新宿の都庁前で緊急会見に応じ、こう語った。記者団の「法に触れる認識はあったのか?」という問いには答えず、「個人で借りて返した」とだけ語った。

徳洲会の機関誌「徳洲新聞」によると、猪瀬氏は副知事だった昨年11月上旬、知人とともに、神奈川県鎌倉市の湘南鎌倉総合病院に入院している徳田虎雄前理事長(75)を訪問した。関係者によると、猪瀬氏らは都知事選への支援を要請し、同月中旬、徳洲会から猪瀬氏側に5000万円が提供されたという。

特捜部が徳洲会グループの強制捜査に乗り出した今年9月17日以降、猪瀬氏の秘書が、5000万円全額を返却した。

22日昼のNHKニュースによると、特捜部はこの5000万円について、徳田氏の妻の自宅を家宅捜索した際に確認。妻は「猪瀬氏に貸した金を返してもらった」などと説明したという。

猪瀬氏の昨年の選挙運動費用収支報告書や政治資金収支報告書には、徳洲会に関連する記載はない。

公職選挙法によると、出納責任者が報告書に虚偽の記載をすれば、3年以下の禁錮または50万円以下の罰金が科される。

猪瀬氏は、石原慎太郎氏の辞職に伴い実施された昨年12月の都知事選に無所属で立候補し、史上最多の約434万票を得て当選した。

政界関係者は「圧倒的な資金力を誇る徳洲会は、与野党問わず国会議員や地方議員、地方の首長などに資金提供を行っていたようだ。名前が出た中には、首相経験者も含まれている。時効分を含めると、相当な議員がもらっているのではないか。猪瀬氏の件は、徳洲会の巨額政界マネーを暴く端緒になるかもしれない」と明かした。

特捜部の捜査はどこまで斬り込むのか。

徳洲会グループから猪瀬氏側への資金提供について、元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏は、「公選法や政治資金規正法に抵触する可能性はある」とした上で、「(1)現金の移動が間違いなくあったのか(2)どういう趣旨で現金が渡されたのか(3)出納責任者が意図的に報告書に記載しなかったのか-という3つの点が焦点になる」と解説する。猪瀬氏が虚偽記載を指示した場合は、出納責任者らの共犯として立件される。

猪瀬氏は「現金は借りた」と主張したが、「現金の貸し借りは政治活動の寄付にあたらず、報告書への記載義務はない。ただ、選挙の時期や経緯などから本当に貸し借りといえるのかどうか、事実認定の問題になるだろう」としている。

●猪瀬知事側 1億円要請 徳田虎雄氏「まずは5000万円」

東京 2013年11月24日

・・・

関係者によると、昨年十一月六日、猪瀬氏が知事選出馬のあいさつのため、療養中の徳田前理事長を訪問後、猪瀬氏周辺の人物が徳田議員に「選挙は何があるか分からない。生活の不安もあるから、何とかしてほしい」と一億円の提供を依頼。徳田議員が前理事長にこの意向を伝えると、前理事長は徳田議員に五千万円を議員会館で渡すよう指示したという。

猪瀬氏は二十三日、一億円の資金提供を徳洲会側に自ら要請したという一部報道について「一切ありません。こちらから、そういう今みたいな金額を要求した事実は百パーセントありません」と否定した。東京都あきる野市で行われた都と市の合同総合防災訓練の終了後、報道陣の質問に答えた。また、五千万円を借りたことを証明する借用書について「(衆院議員の)徳田毅さんの前で書いて渡した」とし、場所は議員会館だと明言した。

猪瀬氏は二十二日の定例会見で「徳洲会側から申し出があった。選挙で使うつもりはなく、個人の借り入れだった。借り入れは自分と妻だけが知っていた」と説明していた。

猪瀬氏や関係者によると、東京地検特捜部による徳洲会グループ関係先の家宅捜索後の今年九月下旬、猪瀬氏の秘書が東京都内で前理事長の妻に会い、五千万円を返却したという。

●徳田親子の「猪瀬文書」残っていた

日刊スポーツ [2013年11月24日9時1分 紙面から]

東京都の猪瀬直樹知事(67)が昨年末の知事選前、徳洲会グループから5000万円を提供されていた問題で、現金を渡した徳田毅衆院議員が、父の徳田虎雄・前徳洲会理事長に「知事が1億円を要求している」と話したという文書記録が残されていることが23日、分かった。虎雄氏は「とりあえず5000万」「足がつかないようにしろ」と指示したという。猪瀬氏は自ら金銭を要求していないと否定したが、徳洲会側との主張の溝が広がっている。

5000万円は、猪瀬氏から要求していたとする徳洲会側の「記録文書」の存在が明るみに出た。関係者によると、猪瀬氏に直接現金を手渡した徳田議員が昨年11月19日、神奈川県鎌倉市の湘南鎌倉総合病院で療養している虎雄氏と電話をした際のやりとりという。

徳田議員 都知事選の応援について、猪瀬氏は1億円ほしい。残ったら返すということでした。

虎雄氏 とりあえず5000万円を渡せ。足がつかないようにしろ。

その後徳田議員が、現金を渡す場所を議員会館にすべきか相談する場面も、記録されていたという。

猪瀬氏は金銭授受の場所について「議員会館だったかもしれない」と話している。

・・・・(略)・・・

●猪瀬知事、崖っぷち 徳洲会に1億円要請… 「東京五輪に大打撃」の声も

.zakzak 2013.11.23

猪瀬直樹東京都知事(67)が、崖っぷちに立たされた。医療法人「徳洲会」グループから現金5000万円を受け取っていたことを、「個人的に借りた」「選挙資金ではない」と釈明したが、不自然さは明らか。当初、1億円の資金提供を要請していたことも関係者証言で浮上した。

今後、東京地検特捜部の捜査に加え、検察審査会という壁も待ち受ける。2020年東京五輪への打撃は避けられない。

猪瀬氏が22日午後、都庁で開いた記者会見は哀れだった。

前日夜、朝日新聞の取材には「私はまったく関知しない」と全否定しておきながら、一転、「ご心配、ご迷惑をおかけしたことをおわびします」と陳謝し、「あくまで個人として借りた」「選挙と関係ない」「手を付けず全額返済した」などと、弁護士と打ち合わせたような回答を連発した。

その目は泳ぎ、かつてノンフィクション作家として、社会の闇や不正を追及してきた毅然とした姿はなかった。

記者会見は1時間10分に及んだが、(1)5000万円の趣旨(2)無利子・無担保の異常さ(3)特捜部による強制捜査後の返却(4)選挙運動費用収支報告書や政治資金収支報告書、資産報告など公的処理をしなかった理由-など疑問や謎は深まり、「『裏金』だったと疑われても、仕方ない」(毎日新聞23日朝刊)と指摘するメディアもあった。

こうしたなか、猪瀬氏が都知事選出馬にあたり、徳田毅衆院議員(42)を通じてグループ創設者の虎雄氏(75)に1億円の資金提供を要請していたことが明らかになった。関係者は電話の生々しいやりとりを証言する。

毅氏「都知事選の応援について、猪瀬氏は1億5000万円と言っていましたが、結局、1億円を先に欲しい、残ったら返すということです」

虎雄氏「とりあえず5000万円。先方に取りに来させろ」

毅氏「議員会館でやりましょうか」

虎雄氏「足がつかないようにしろ」

注目されるのは、捜査の行方と猪瀬氏の去就だ。

公職選挙法が禁じる虚偽記載の疑いがあるため、特捜部の捜査が入ることは避けられない。

仮に、特捜部が不起訴としても、無罪となった生活の党の小沢一郎代表のように、一般人による検察審査会で「起訴議決」されて、強制起訴される可能性もある。

都議会も、猪瀬氏の資金貸与問題を徹底追及する構えで、東京五輪の開催に向けた予算などを審議する議会が紛糾しかねない。都庁内には「東京五輪に大打撃だ」という声も出ている。

猪瀬氏は自身の出処進退をどう判断するのか。

●徳洲会施設に補助金7億5千万円 猪瀬氏が副知事時代の東京都

産経 2013.11.23 10:05

医療法人徳洲会グループは東京都内にも病院・保険施設を抱えており、猪瀬直樹都知事が副知事だった時代には、グループが開設した老人保健施設に都が約7億5千万円の補助金を支出していた。

グループは東京都内に総合病院として東京西徳洲会病院(昭島市)を運営しているが、昨年5月にグループ傘下の特定医療法人「沖縄徳洲会」が老人保健施設「武蔵野徳洲苑」(西東京市)を開設した。

武蔵野徳洲苑の工期は平成22~23年度の2年間で、沖縄徳洲会が西東京市に設立を申請し、都が近隣に所在する施設数などを考慮して150床を認可した。

150床規模の施設の場合、都は最大で9億6千万円の工事費を補助している。沖縄徳洲会は一般競争入札で工事業者を選定し、工事額全額の7億4970万円の補助を受けた。

●「猪瀬氏5000万」2日後把握 徳田議員事件後、捜査判断 特捜部

産経新聞 11月24日(日)

東京都の猪瀬直樹知事(67)が医療法人徳洲会グループから5千万円の提供を受けていた問題で、資金提供の決定2日後の昨年11月21日、東京地検特捜部がこの事実を把握し、情報収集を開始していたことが関係者への取材で分かった。特捜部は今後、徳田毅衆院議員(42)=自民党を離党、鹿児島2区=陣営をめぐる公選法違反事件の刑事処分を終えた後、猪瀬氏への現金提供についても本格的な捜査に乗り出すか検討するもようだ。

関係者によると、猪瀬氏は毅氏を通じてグループ創設者の徳田虎雄・元衆院議員(75)に資金の提供を要請。昨年11月19日に毅氏が虎雄氏に電話し、「猪瀬氏は1億円ほしいと言っている」などと伝達したが、このとき毅氏の声はスピーカーを通じて虎雄氏がいた執務室中に響き渡ったという。

室内には秘書や看護師のほか、虎雄氏の面会に訪れていた銀行関係者ら4人もいたため、会話内容は外部に拡散し、検事も2日後に情報を入手。特捜部はその後、徳洲会グループの関係口座がある金融機関に対して取引内容を照会するなど、1年越しで慎重に情報を集めてきた。

5千万円の現金は、虎雄氏と毅氏が電話でやりとりした翌日の11月20日、毅氏が議員会館で猪瀬氏に手渡したとみられる。猪瀬氏は21日に都庁で記者会見を開き、都知事選への立候補を正式に表明した。

特捜部は毅氏陣営の公選法違反事件の捜査で、今年9月から関係先の強制捜査を実施。虎雄氏の妻(75)の関係先を家宅捜索した際、紙袋に入った現金5千万円を確認した。

特捜部の任意の事情聴取に妻は「猪瀬氏から返ってきたお金だ」と話したという。

こうした物証も集まりつつあることから、特捜部は毅氏陣営の公選法違反事件の刑事処分を決めた後、猪瀬氏への資金提供についても違法性の有無を検討する方針とみられる。

.

| Trackback ( )

|

学生の時に2シーズン、北海道の各地をクロスカントリースキーで回ったことがある。

その後も、車や列車での北海道の旅は何度もある。

だから、今年の「JR北海道」のレールの改修放置などの重大な手抜き事件には驚いた。

と同時に、北海道から足が遠く印象を持ったのは、私だけではないだろう。

・・・ともかく、物理的な改修と会社の組織の体制の改めが済めば安心かと思っていた。

ところが、今年の夏の発覚以降に、「データ改ざん」や「書類や証拠の破棄」などがあったという。

昨夕のNHKのテレビニュース。

「NHKが入手した」と流していたから、内部告発か取材のたまものか・・そんなこと思いながら聞いたニュース。

「NHKが入手したこの部署に関する内部資料では、同じ日の同じ地点の検査データにもかかわらず2つの異なる数値が存在するなど、改ざんが疑われる箇所が多数みつかりました。」

これは深刻。

今朝は、ネットに出ているニュースの発信時間や題材の取得状況の記述などを見ながら記録してみた。

ところで、今朝は、今年一番の寒さ。

このあたりは2度だった。

市役所の温度記録は・・・・1.9℃ 山県市データ

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●JR北海道 データを改ざんか

NHK 11月11日 18時18分

異常なレールの放置が相次いだJR北海道で、検査や補修を担う一部の現場の部署が、ことし9月の国の監査の直前に、レールの幅などのデータが基準以内に収まるよう改ざんしていた疑いがあることが関係者への取材で分かりました。

JR北海道は、緊急の調査を始めました。

JR北海道では、ことし9月の脱線事故のあと社内調査をしたところ、合わせて270か所で補修が必要なレールの幅などの異常が放置されていました。

ところが、社内調査に対し「異常はない」と報告した一部の現場の部署が、脱線事故後に行われた国土交通省の特別保安監査の直前、異常が見つかったレールの幅などの検査データを、基準以内に収まるよう数値を改ざんしていた疑いがあることが関係者への取材で分かりました。

NHKが入手したこの部署に関する検査データの内部資料では、今年度、現場で測定したレールの幅などを記録する「野帳(やちょう)」と呼ばれる用紙に記入された数値と、社内のデータベースの数値が明らかに食い違うケースが50以上に上っています。

中には、補修が必要とされる社内の基準の2倍を超えていた数値が基準以内に収まっていたものもありました。

複数の関係者はNHKの取材に対し「脱線事故のあと、国土交通省の特別保安監査が実施されることになったため、その直前に、基準内に収まっているように数値が改ざんされた。さらに問題が発覚しないよう関係する書類を捨てるなどの隠蔽も行われていた」などと証言しています。

JR北海道は、一部のデータに食い違いがあるという情報を把握して、緊急の調査を始めていて、「現在、事実関係について調査確認中です」とコメントしています。

JR北海道の特別保安監査を担当した国土交通省鉄道局は、「どのような事実があるか、会社に確認したい」と話しています。

改ざん箇所は多数

NHKが入手したこの部署に関する内部資料では、同じ日の同じ地点の検査データにもかかわらず2つの異なる数値が存在するなど、改ざんが疑われる箇所が多数みつかりました。

検査地点でのレールの幅の広がりは、プラスは5ミリ、マイナスは3ミリ以内に収めると社内規程で定められています。

ところが、現場で測定した際に記録する「野帳」と呼ばれる用紙に記載されているのは、「ー7ミリ」。

補修が必要な基準を上回った値です。

一方、その野帳を基に入力されるはずの社内のデータベースの数値は「ー3ミリ」。

こちらは基準内に収まっています。

内部資料では、こうした数値の食い違いが確認できただけで50以上に上っていました。

なかには、補修が必要な社内の基準の2倍を超えていた数値が基準以内に収まっていたケースもありました。

●上部組織の担当者らからも聞き取り調査

NHK 11月12日 5時7分

異常なレールの放置が相次いだJR北海道の現場の部署が国の監査の直前にレールの検査データを改ざんしていた疑いが持たれている問題で、JR北海道が定期検査の際にデータのやり取りを行う上部組織の保線所の担当者らからも聞き取り調査を行っていることが、関係者への取材で分かりました。

異常なレールの放置が相次いだJR北海道では、「管理室」と呼ばれる検査や補修を担当する現場の部署の一部で、ことし9月の国の特別保安監査の直前、レールの幅などの定期検査のデータを基準以内に収まるよう改ざんしていた疑いが出ています。

NHKが入手した内部資料では、現場で測定したレールの幅などを記録する「野帳(やちょう)」と呼ばれる書類の数値と、社内のデータベースの数値が明らかに食い違うケースが50以上に上っています。

JR北海道は先月下旬から緊急の調査を始めていて、関係者によりますと改ざんした疑いが持たれている「管理室」の担当者に加えて、上部組織の「保線所」の担当者からも聞き取り調査を行っていることが分かりました。

「保線所」では、管理室と定期検査のデータのやり取りを行うこともあるため、JR北海道では、データの照合作業を行うとともに担当者からさらに話を聞き、事実関係の確認を進めることにしています。

JR北海道の笠島雅之工務部長は11日夜、報道陣の取材に対し、改ざんの可能性も含めて調査を行っていることを明らかにした一方で、「全体像を把握したうえで説明したい」として詳しい内容について言及しませんでした。

●JR北、検査データ改ざんか…一部に食い違い

(2013年11月11日 21時09分 読売新聞)

JR北海道でレールの幅などに大量の異常が見つかった問題で、レールの検査を行う現場の保線担当部署が測定した検査データと、本社に報告された数値の一部に食い違いがあることがわかり、同社が事実関係の調査を始めた。

一部の保線担当部署が、9月に国土交通省から特別保安監査を受ける直前、データを改ざんして本社に報告し、異常の発覚を免れようとした可能性もあるとみて、同社で調べている。調査を始めたことについては11日、国交省に電話で報告したという。

同社を巡っては、9月19日にJR函館線大沼駅構内で起きた貨物列車の脱線事故をきっかけに、レールの幅などが社内の補修基準を超えながら放置した問題が次々に発覚した。国交省はこれを受け、まず同21~28日、同社への特別保安監査を実施。同社は本社のデータを基に、基準を超えて補修されないまま放置されたのは計270か所に上る、と国交省に報告していた。

●JR北海道、レール幅記録改ざんか 手書き値と食い違い

北海道(11/12 00:00)

レール幅の記録の再調査について説明するJR北海道の笠島雅之工務部長(左)=11日午後9時45分、JR北海道本社

JR北海道がレール異常を放置していた問題で、同社は11日、保線担当社員が手書きでレール幅などを記入する帳簿の記録が、保線管理室などでパソコンに入力された記録と食い違いが生じ、データが改ざんされた可能性があるとして、全道の検査記録の調査を始めた。

同社によると、レール幅については、列車が通常走行する「本線」は専用車両などで、退避などに使う「副線」は手押しの小型の計測装置を使って計測する。一方、複数のレールが交差する「分岐器」(ポイント)は構造が複雑なため、専用の定規を使って手作業で計測している。

このうち、副線と分岐器のデータについて、社外から「記録の食い違いがある」などと指摘を受け、全道の記録について調査を開始したという。レール幅の検査では、現場の保線担当社員がレール幅を手書きで帳簿に記録し、事務所でパソコンに再入力する仕組み。

同社の笠島雅之工務部長は同日夜、札幌市内の本社で記者会見し、「これまでの調査では安全が確保できていると考えている。(食い違いが)事実だとしたら重大な問題」と説明したが、詳細については調査中であることを理由に説明を避けた。<北海道新聞11月12日朝刊掲載>

●レール幅データ改竄か JR北海道、緊急調査

産経 2013.11.12 00:08

レール幅などの異常の放置が北海道全域の270カ所で見つかったJR北海道は11日、現場の一部の部署で計測したレール幅などのデータが改竄された可能性があるとして緊急調査を始めたと明らかにした。現場のデータと本社が把握している数値が食い違っている可能性があるという。同社の笠島雅之工務部長は報道陣に「改竄の可能性も含め調査している」と述べた。

同社によると、11日までに、外部からレールのデータに関する情報が寄せられたという。

同社によると、特急などが走る本線のレールはグループ会社などが特殊車両を使って計測し、データは直接、本社と保線所に送られる。一方、列車の待機などに使う副本線では保線員が線路を歩いて調べ、レールが分岐するポイント部分も手作業で計測。さらにこのデータを人的にとりまとめて報告するなどしている。

国交省は10月に2回、同社に行政指導に当たる「改善指示」を出している。

●レール検査値、改ざんの疑い=国の監査前、データ食い違いか-JR北海道

時事 (2013/11/12-00:27)

JR北海道がレールの異常を放置していた問題で、同社は11日、レールの状態に関する一部の検査データについて、現場で記録された数値と本社に報告された数値が食い違っていた可能性があることを明らかにした。補修が必要になる異常値が正常値に改ざんされた疑いもあり、同社は事実関係の調査を始めた。

同社はこれまで、レールの異常放置は270カ所としていたが、さらに増える可能性が出てきた。食い違いが見つかったデータは国土交通省が9月21日から始めた特別保安監査の前に作成されたもので、同社は11日、国交省に調査を始めたことを報告した。

同社によると、食い違いの可能性があるのは、レール幅などの検査データのうち、9月以前に現場で計測された数値。本線などの検査データは直接本社に届くが、列車の一時待避などに使う副本線と、線路を分岐させるポイント部分のデータは手作業で入力するなどしており、数値の操作が可能という。

また、基のデータを記した「野帳」と呼ばれるノートは保管に関する規定がなく、一部は廃棄された可能性もある。

●レール検査データ改ざんか JR北海道、緊急調査

2013/11/12 01:05 【共同通信】

現場で計測したレールのデータと本社に報告されたデータが食い違っている可能性があるとして、緊急調査を始めたことを明らかにするJR北海道の笠島雅之工務部長=11日夜、札幌市中央区

レール異常放置が北海道全域の270カ所で発覚したJR北海道は11日、現場で計測したレール幅などの検査データと本社に報告されたデータが食い違っている疑いが浮上し、改ざんの可能性もあるとみて、緊急調査を始めたと明らかにした。

安全運行の根幹となるレール検査での改ざんが見つかれば、特急列車からの火災や脱線事故などが相次いでいるJR北海道への信頼はさらに失墜し、抜本的な改革が求められることは避けられない。

JR北海道によると、11日までに、外部からレールのデータに関する情報が寄せられた。

| Trackback ( )

|

昨日、一昨日と出張でネットニュースは見ず、テレビのニュースはちらっと見た。

相変わらずの飲食関係の偽装が新たに公表されていた、

例えば、何年か前、大阪のしにせの「船場吉兆」で起きた牛肉の産地偽装事件。

他社には反省や改善がなかったということか。

今回の公表は、オークラ、松坂屋、不二家の老舗に、新進の「コメダ」コーヒーも。

不二家といえば、何年か前、不正があって経営危機になったところ。

★ ホテルオークラは・・二〇〇七年以降、虚偽表示で販売した総数は約三十八万六千食で、販売額は約八億七千万円に上る。 (東京)

★ 洋菓子の不二家が8日、首都圏を中心に展開する63のレストランで、小さい肉を寄せ集めてかたまりにした「成形肉」を、説明なく「ステーキ」として提供していたと発表した。(時事)

その品数も金額も、継続した年数からも、もう、犯罪というべき。

先日のブログで、

「でも、もう、びっくりでは済まされない段階。 誰か、詐欺か何かで告発してくれないかなぁ。」

と書いた。

(関連)★ 2013年11月6日 ⇒ ◆偽装中の「おもてなし」/高島屋で食材偽装表示 9年半、18万点販売/額は「3億円」

★ 11月3日ブログ⇒ ◆「ホテル食材偽装 後絶たず だます意図なくても違法」(東京新聞)/「ミシュランも騙された」(産経)

ともかく、その後、「zakzak」というネットには、記事が出ていた。

★ 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、「条件さえ満たせば、詐欺として刑事告発できる」と断言する。

ふむふむ。

なお、ロイターには「食メニューの食品表示めぐり大きな物議―日本の食文化に傷」という記事があった。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●虚偽表示さらに拡散 オークラ、JAL系ホテル

東京 2013年11月8日

★ ★

ホテルオークラは七日、全国で運営する十三ホテルと関連会社三社のレストランなどで提供した計二百三十五品目の使用食材とメニュー表示が異なっていたと発表した。

二〇〇七年以降、虚偽表示で販売した総数は約三十八万六千食で、販売額は約八億七千万円に上る。

ホテルオークラの子会社JALホテルズも七日、運営する十三ホテルで食材とメニュー表示が異なっていたと発表。〇六年三月以降で販売は約十三万食、約二億円相当。二社は「法令の認識が不足し、内部のチェック機能も働いていなかった」と謝罪した。利用が確認できれば、施設利用券や現金で返還に応じる。

両社によると、ホテルJALシティ田町東京(東京)とホテル日航姫路(兵庫県姫路市)では、ロコ貝をアワビとして提供。フカヒレスープに春雨と湯葉でできた人工フカヒレを混ぜていた。JALホテルズは「偽装と言われても仕方ない」としている。

ホテルオークラの全国のホテルとJALホテルズの七ホテルで、バナメイエビをシバエビと表示。オークラ系の茨城県つくば市と千葉県木更津市のホテルなどでは牛脂を注入した肉を加工肉と表示せず「牛肉ステーキ」などとして提供した。

二社はそれぞれ社長の報酬を当面50~30%カットするなどの処分を発表した。

●食品偽装、ホテルオークラでも 刑事告発はできるのか?

zakzak 2013.11.08

虚偽表示で38万食以上の料理を販売していたホテルオークラ

. 食材偽装の問題は、大物政治家も通う名門ホテルにまで広がった。ホテルオークラ(東京)で38万食以上に及ぶ食品の虚偽偽装が新たに発覚。ホテル日航東京などを運営するJALホテルズ(東京)でも偽装が見つかった。消費者をだまして高い代金を取るのは詐欺に等しい行為。企業倫理に反する不祥事を刑事告発することはできるのか。

ホテルオークラは全国で運営する13ホテルと関連会社3社のレストランなどで提供した計235品目の使用食材とメニュー表示が異なっていたと発表。

2007年以降、虚偽表示で販売した総数は約38万6000食で、販売額は約8億7000万円に上る。ホテルオークラの子会社JALホテルズも、運営する13ホテルで食材とメニュー表示が異なっていたと発表。

06年3月以降で販売は約13万食、約2億円相当。

2社は利用が確認できれば、施設利用券や現金で返還に応じるという。

オークラは2000年に自民党の加藤紘一衆院議員(当時)らが仕掛けた「加藤の乱」の舞台となったほか、国際通貨基金(IMF)総会など国際会議の会場にも使われた名門ホテルだけに、衝撃度も大きい。詐欺まがいの行為が業界で横行していたわけだが、悪質な偽装表示を法で罰することはできないのか。

元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、「条件さえ満たせば、詐欺として刑事告発できる」と断言する。

どんな条件なのか。

「ひとつは、被害日時が特定されていること。料理にかかったコストと表示価格との間の差異が大きいと詐欺に問いやすい。たとえば、2万円払ったにもかかわらず、実際のコストが1000~2000円だった-といった場合だ。被害者の会が結成され、詐欺の因果関係がはっきりすれば、刑事罰に問われる可能性は十分ある」(若狭氏)

仮に詐欺罪で業者が立件されれば、業者側の責任者が10年以下の懲役刑に問われる事態もあり得る。波紋はさらに広がりそうだ。

●食材偽装、ホテルオークラも エビや牛脂注入肉

朝日 2013年11月7日

●食材虚偽表示、底なし オークラ・大丸松坂屋も発覚

日経 2013/11/8

食材の虚偽表示問題は7日、有名ホテルや百貨店で新たに発覚、さらに拡大している。

ホテルオークラ(東京)は7日、全国で運営する13ホテルと関連会社3社のレストランなどで、計235品目のメニューで虚偽表示があったと発表した。2007年以降に約38万6千食、8億7千万円相当を販売した。

13ホテルでバナメイエビを芝エビと表示。2ホテルで牛脂を注入した肉をステーキとして出した。ルームサービスのソーセージで自家製をうたいながら、外部に製造を委託したホテルもあった。

子会社のJALホテルズ(同)は同日、運営する13ホテルでメニューの虚偽表示があったと発表。JALホテルズは06年以降に約13万食、2億円相当を販売したとみられる。アワビとして別の貝を提供したり、フカヒレスープに春雨と湯葉でできた人工フカヒレを混ぜたりした事例もあった。同社は「安く提供したいと思ったためだが、偽装と言われても仕方ない」としている。2社は利用が確認できれば返金に応じる方針。

J・フロントリテイリング傘下の大丸松坂屋百貨店は7日、同社の9店に入居するレストラン17店で、表示と異なる食材を使った料理を提供していたと発表した。20年間にわたり虚偽表示を続けた店もあり、メニュー44種類で計11万8千食、1億7千万円分に上った。

7日、記者会見した本多洋治取締役常務執行役員は謝罪した上で、「安いコストでよく見せたいという心理があったのだろう」と話した。

松坂屋上野店(東京・台東)の「赤坂飯店」では20年間、「車海老のチリソース煮(ピリ辛)」は車エビではなく、ホワイトタイガーを使用。大丸心斎橋店(大阪市)の「鈴丸屋」では「お造り御膳」で鮮魚と表示していたが、冷凍品だった。松坂屋名古屋店(名古屋市)の「銀座トリコロール」では「フランス産栗だけをぜいたくに使いました」と表示した「季節のパイ ~マロン~」に韓国産を使用していた。

また、東武百貨店の池袋本店(東京・豊島)と船橋店(千葉県船橋市)ではレストラン6店のメニューの虚偽表示は11種類に上った。松屋も銀座本店(東京・中央)のカフェで、既製品のアイスを「自家製」と販売。東急百貨店も本店(東京・渋谷)など6店のレストランや食品売り場で虚偽表示があった。

丸井グループが展開する3店舗の飲食店3店でも、同様に表示と異なる食材を提供していた。

●洋菓子の不二家も虚偽ステーキ=高速道SA産地偽る

時事 。(2013/11/08-22:11)

食品表示の偽装が相次ぐ中、2007年に期限切れ原材料の使用が判明して経営危機に直面した、洋菓子の不二家が8日、首都圏を中心に展開する63のレストランで、小さい肉を寄せ集めてかたまりにした「成形肉」を、説明なく「ステーキ」として提供していたと発表した。

同社は払い戻しなどの対応はせず、東日本大震災の被災地の子供たちの活動に寄付することで「贖罪(しょくざい)」するとしているが、消費者が理解を示すか不透明だ。

●不二家、首都圏63店舗で偽装表示 成形肉「ステーキ」

朝日 2013年11月9日

●不二家レストラン/成形肉をステーキと表示

商品店舗経営戦略/2013年11月08日

不二家は11月8日、運営する不二家レストランで提供しているメニューで、表示と異なった食材を使用していたと発表した。

「ステーキ」と表示している肉に、取引先工場で下ごしらえした牛肩ロースの成形肉、牛フィレ肉の成形肉を使用していた。

対象のメニューは、ガーリックステーキの焼きごはん、スパイシーグリルトリオ、ガーリック牛フィレステーキの焼きごはん、牛フィレステーキ&オムライス、ビーフステーキで、店舗によって販売商品は異なる。

●コメダ珈琲店も不適切表示 ホイップを「生クリーム」

朝日 2013年11月7日

●ホイップ→生クリーム コメダ珈琲店で虚偽表示

産経 2013.11.7

コーヒーチェーン「コメダ珈琲店」を展開するコメダ(名古屋市)は7日、飲み物用のクリームなどに虚偽表示があったことを明らかにした。

社内調査の結果、メニューの表記と実際の食材が異なることが判明。本来は植物性由来の「ホイップクリーム」とすべきところを、動物性の脂肪分を含む「生クリーム」と表記するなどしていたという。

コメダは「メニュー作成者の誤認識があった」と説明。産地偽装などではなく、返金はしない方針としている。

●食材偽装問題 森消費者担当相、表示適正化の報告求める考え

FNN 11/08

食材の偽装が相次いでいる問題を受け、森消費者担当相は8日午後、日本百貨店協会などに対し、表示適正化の取り組みについて、1カ月以内に報告するよう求める考えを明らかにした。

食材偽装問題では、7日も、ホテルオークラや大丸松坂屋百貨店などが、メニュー表示と異なる食材を使っていたことを公表した。

森消費者担当相は「ホテル関係団体、および日本百貨店協会に対して、本日、直接、私自身から、適正化に関する要請を行う予定」と述べた。

森消費者担当相は午後、日本百貨店協会などを呼び、表示適正化の取り組みについて、1カ月以内に報告するよう要請すると表明した。

消費者庁は6日に、ホテルなどの業界団体へ、同様の要請をしている。

また、菅官房長官の指示を受けて、今後の対応方針を協議するため、週明け11日に関係省庁の会議を開くという。

一方、林農水相は、所管する外食小売関係の34団体に、表示を適正化するよう周知したことを明らかにした。

●食メニューの食品表示めぐり大きな物議―日本の食文化に傷も

ロイター 2013年 11月 08日

【東京】日本の大手百貨店の1つ、大丸松坂屋の本多洋治取締役常務執行役員は7日午後、1時間にわたる記者からの厳しい質問攻めにあった。茶をすすり、口元をハンカチで拭いながら質問に答える本多氏に対し、記者からは「声が小さい」との指摘が何度も入った。「偽装という認識でいいか」と記者の1人。

本多氏は「お客さん側から見ればそういう認識で捉えられてもしかたがないと思っている」とし、「よりよく見せたい、よりおいしいものであり、より高級なものである、そういう心理がベースにあったのは事実」と答えた。

大丸松坂屋が犯した過失は次のようなものだ。同店に入居する一部レストランでメニューに日本産芝エビと表示していたにもかからず、輸入バナメイエビを使用していた。さらに、デザートページのモンブランの説明には「フランス産栗だけを贅沢に使いました」と記載していたにもかかわらず、実際は、雪をかぶった山に似せたクリーム(こちらはフランス産の栗)の頂点を飾ったのは韓国産のクリだった。

本多氏は記者会見の最初と最後にそれぞれ5秒間頭を下げて謝罪した。

メディアが「虚偽表示」と報じるスキャンダルで、非難の矢面に立たされた日本企業は大丸松坂屋だけではない。

7日だけで、少なくとも5社の大手ホテルやレストランチェーンが同様の過失を謝罪するため記者会見を開催、あるいは声明文を発表した。格式高い老舗のホテルオークラは、9ページに及ぶニュースリリースを発表し、メニューに有機と表示していた一部トマトが農薬を使用したものであったことや、2種類のズワイガニを混同していたことを明らかにした。

また、名古屋に本社を置き、500店のコーヒーチェーンを展開するコメダは、公式ホームページに文書を掲載し、メニューの一部表記に不適切なものがあったとして謝罪した。例えば、「100%みかんジュース」と表記されていたものはオレンジで、「生クリーム」は植物原料を使うホイップクリーム、「自家製チョコレートクリーム」は委託製造されたものだった。

菅義偉官房長官は7日の記者会見で、「次から次へと明らかに偽装と思われる事例が具体化し、国民の信頼を大きく損なっている」と述べ、消費者庁に厚生労働省など関係省庁による緊急会議を開催するよう指示したことを明らかにした。

過去2週間にわたり、毎日のように新たなレストランやホテル、百貨店を巻き込んだ不適切な食品表示問題が発覚し、新聞の一面や夕方のニュース番組で大々的に報じられた。

メニュー表示をめぐる報道が本格化したのは、大阪を本拠地とする阪急阪神ホテルズの出崎弘社長が引責辞任を発表した10月28日。17のホテルと111のレストランを傘下に持つ同社は2010年4月から12年7月までの間、実際はトビウオの卵であるものを「レッドキャビア添え」と表記するなど、47種類の食材を誤表示していたことを明らかにした。

辞任の4日前、出崎社長はテレビで全国放送された記者会見で、自身の報酬2割カットと他の役員の報酬1割カットを発表したが、国民の怒りをなだめることはできなかった。それをきっかけに、批判を強めるメディアによって暴露されるのを恐れ、日本中の10数社がこぞって自ら非を認めた。

日本のこれまでの食品にかかわる不祥事は、もっと深刻な結果を引き起こしていた。今回は、誤表記が原因で消費者の体調が悪くなったり、健康が脅かされたりしている兆しはなく、味の違いに気づいた人さえもほとんどいないようだ。

例えば、芝エビとバナメイエビは中国料理店ではよくチリソースを絡めて調理されている。芝エビはバナイエビよりも5割ほど価格が高いが、「見た感じが非常に似ているし、味の差が分かる人はそうそういない」と、エビの輸入を手掛ける海老の大丸の職員は述べる。

しかし、虚偽表示の発覚は、世界に通用する食文化と高水準の「おもてなし」を誇る日本にとって、がくぜんとする出来事だ。日本経済新聞はこの一件を「日本が世界に誇る「おもてなし」への信頼が揺らいでいる」と報じ、福井新聞には「止まらぬメニュー偽装 誇れる日本食文化が泣く」と題する論説が掲載された。

なぜ、これほど多くの一流店が窮地に立たされることになったのか。

1つには、長引く深刻なデフレで節約志向が高まったことが影響しているようだ。例えば、ブラックタイガーは車エビの価格の2割の安さ、車エビの代わりにしばしば使用されていた。また、時期によっては値段はほぼ同じでも、国内産の食材が手に入りにくい場合に、輸入品を国内産品としてメニューに表示していた例もあった。

いずれにしろ、こうした慣行は随分前から行われていたようだ。大丸松坂屋は7日、誤表示が1993年から行われていたことを認めた。本多氏は「これは20年続いている。全くみっともないことだ」と述べた。

こうした事実が明るみに出たのは今年5月。都内のプリンスホテルで食事をしていた目の肥えた顧客の1人が、「ホテタ貝」と表記されていた食材が実際はイタヤ貝であることに気づいたことがきっかけ。イタヤ害はホタテ貝に似ているが、やや小さく、値段も安い。その顧客が、この発見についてレストラン予約サイトに投稿したことを受け、プリンスホテルチェーンでは日本全国の傘下レストランで調査に乗り出した。

6月17日に公表された3ページの報告書には、今年4月と5月に3596人の顧客にホタテ貝と偽った料理が提供されていたとあった。さらに、6月24日に公表された6ページの追加報告書には、32カ所の傘下のレストランと施設で2005年から55種類の食材についてメニューに誤表記があったとして、その詳しい内容が記載されていた。例えば、茨城県産のホウレンソウが信州産と表示されていた。

プリンスホテルはこれまでに、誤表記のメニュー料理を食べたと訴えた顧客に対し、合わせて約1億1000万円を返金している。また、社内マニュアルを作成し、約70種類の形容詞をどのように使い分けるかを規定した。

プリンスホテルの過失はさほど注目されなかったが、それをきっかけに阪急阪神のチェーンで調査が行われ、同社が10月に事実を明らかにしたことで、この問題が日本全国で大きな問題となった。

各企業は現在、騒動に巻き込まれないよう全力を尽くしている。ウェスティンホテル東京は、16種類のパンを実際に焼いているにもかかわらず、公式ホームページから「焼き立て」という表記を削除した。その理由について同社の広報担当者は、「焼き立て」という概念は一人一人異なり、顧客が口にするときまでに冷たくなっていれば、そのパンは「焼き立て」とみなされない可能性があるためだと説明した。

| Trackback ( )

|

噴出する各方面の偽装問題。

食材の区別がつかない「料理人」や「シェフ」なんて偽物、そんな声が巷。

昨日は、高島屋の食品。

車エビをブラックタイガーで代用、しかも、商品開発当初からブラックタイガーを使って車エビと称してきた、というから悪意も甚だしい。

弁明は次。

★「高島屋は『ブラックタイガーは、クルマエビ科に属する。形や味が似通っている上に、価格も安く車エビに代わるものとして選ばれた』と説明する。」(産経)

しかも、長年のことで「3億円」という。

★「恣意(しい)的なものはなくですね、虚偽の表示というふうには、理解はいたしておりません。ざっと計算をいたしますと、3億円程度になるんではないかと」と話した。」 (FNN)

偽装としては、あまりに高額。

別の会社の件では、

★(北海道のJR系ホテルでは)「同ホテルの担当者は「誠実に対応したいが、確認できない事案への返金は難しい」と打ち明ける。」(読売)

というから、基本的に、領収書やレシートがない限り返金されないらしい。

消費者は騙されっぱなし。

2に前のブログで、「早く『自ら公表し謝罪』した方が『受ける”傷”は浅い』と考えるところは公表を急ぎ、躊躇するところは遅くなる、ということかもしれない。」と書いた。

11月3日ブログ⇒ ◆「ホテル食材偽装 後絶たず だます意図なくても違法」(東京新聞)/「ミシュランも騙された」(産経)

でも、もう、びっくりでは済まされない段階。

誰か、詐欺か何かで告発してくれないかなぁ。

と、今朝は、寒さの強かった川べりをノルディックウォークしながら、そんなことも考えた。

ところで、今日は、来週13日(水)の名古屋高裁での裁判の書面、文書提出命令申立・補充書を提出する日。

裁判は、選挙ポスター代の水増し事件。

これなど、偽装の典型というべき。

それを明らかにさせたい、再発防止の思いでやっている。

岐阜地裁では、1人目、2人目の裁判長(裁判長はだいたい3年で交代する)はこちらの証拠調べの申し立てを受けて、認める方向で手続きを進めてくれた。

しかし、3人目の裁判長になって「認めないとの決定」。当然、判決は「却下・棄却」。

もちろん、こちらは控訴。

名古屋高裁の裁判長は、「積極的に判断し」て証拠調べの「申立を認める」としてくれたことで、今、その仕上げの手続き中。

その仕上げ的な書面を今日、提出する。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●高島屋6店で食材偽装表示 最長9年半、18万点販売

朝日 2013年11月5日

●高島屋が虚偽表示を発表、商品18万点販売額3億円で

サンスポ /(共同)3.11.5 21:17

高島屋は5日、百貨店5店舗とショッピングセンター1施設のレストランや売り場で、表示とは異なる材料を使った食品計62品目を提供していたと発表した。期間は最長9年半に及ぶ。販売した商品数は18万点を超え、販売額の合計は約3億円に達する。

この日は、大丸松坂屋百貨店(東京)や東急ホテルズ(同)、ホテル京阪(大阪市)なども虚偽表示の事実を発表。食品の虚偽表示問題は、さまざまな業界を巻き込んで全国的な広がりをみせてきた。

高島屋で虚偽表示が発覚したのは日本橋(東京)、横浜の各店と、岡山高島屋(岡山市)、新宿高島屋レストランズパーク(東京)、タカシマヤフードメゾン新横浜店(横浜市)、さらに子会社が運営する柏高島屋ステーションモール(千葉県柏市)。 虚偽表示が行われたのは2004年4月から13年11月1日までで、「車海老のテリーヌ」の材料にブラックタイガーを使用したり、ステーキと表示している肉に「牛脂注入した加工肉」を使ったりした例などがあった。虚偽表示のあった商品を買った顧客には、購入を確認した後、店舗で返金する。

問題のテリーヌは、おせちとしても販売されており、高島屋はことし分のおせちを正規の材料を使用した商品にして対応する方針だ。

5日夕には、大丸松坂屋百貨店が愛知、福岡両県にあるグループの計3店で昨年、同じおせちを販売したと発表した。同社はことしも同じおせちの予約を受け付けていたが中止し、既に予約を済ませた顧客には他商品への切り替えか、返金で対応する。

さらに問題となったおせちは、阪急、阪神の両百貨店や、近鉄、小田急、京王、東武の各百貨店などでも販売されており、各社が対応に追われた。

東急ホテルズやホテル京阪はメニューに正しい表示をしていなかった。

●高島屋でも偽装表示 日本橋、横浜など5店舗1施設のレストラン エビなど62品目

産経ビズ 2013.11.5 14:26

高島屋は5日、百貨店5店舗とショッピングセンター1施設のレストラン、売り場でメニュー表示と異なった食材の使用が判明したと発表した。合計62品目で確認され、「車海老」と表示したエビに「ブラックタイガー」を使用した例や、ステーキ表示の肉に「牛脂注入した加工肉」を使った例などがあったという。

見つかったのは高島屋の日本橋店(東京)、タカシマヤフードメゾン新横浜店(横浜市)、岡山店(岡山市)、横浜店(横浜市)、新宿店(東京)の5店舗と柏高島屋ステーションモール(千葉県柏市)。百貨店内のレストランはテナントや業務委託という。

不適切表示は平成16年4月から25年11月1日まで。高島屋の増山裕常務は東京都内で会見し、「恣意的ではないが、従業員の意識が低かった」と説明。「お客様に大変なご迷惑をお掛けし、心からおわびする」と謝罪した。顧客には利用状況を確認した上で、代金を返金して対応する。

●【食材偽装表示】名門百貨店に波及 相次ぐ「エビ」偽装…消費者は判別可能? 専門業者でも「見分けつかない」

産経 2013.11.5 22:30

高島屋や大丸松坂屋が5日、明らかにした食材の不適切表示。消費者が信頼を寄せる百貨店の総菜売り場やおせち料理にまで拡大した。

不適切表示が確認されたうち、総菜売り場(高島屋日本橋店)で販売されていたのは、フランスの高級食品店フォションの「車海老のテリーヌ」(税込み578円)。実際には、ブラックタイガーが使用されていた。同種のテリーヌは大丸松坂屋でもおせち料理の中に入っていたとされる。

高島屋によると、フォションのレシピは車エビを使用する内容だったが、日本でのライセンス契約を持つ高島屋のグループ会社などがさまざまなエビで試作を重ねた結果、ブラックタイガーを使うことになったという。

高島屋は「ブラックタイガーは、クルマエビ科に属する。形や味が似通っている上に、価格も安く車エビに代わるものとして選ばれた」と説明する。

担当者は名称を変更することを忘れた上、その後交代。「車海老」が使われ続けることになった。

エビの大手卸会社「海老の大丸」(神戸市)によると、車エビは冷凍品が少なく、ほぼ全部が冷凍輸入のブラックタイガーに比べて甘みや風味が強いという特徴があるが、区別は非常に難しいという。担当者は「細かく切ったり、すり身にすると、専門業者でも見分けはつかない」と話す。

問題のテリーヌもブラックタイガーを細かく切ってペースト状にしていた。高島屋の担当者も「恐らく消費者が判別するのは不可能だ」との認識を示し、再発防止の徹底を図るとする。

高島屋によると、売り場やおせち料理として販売された、このテリーヌは1万5千点に上る。

●百貨店に飛び火 品質への期待裏切る 年末・年始商戦に影響も

産経 2013.11.5 21:19

「食材偽装」の連鎖が止まらない。5日には、百貨店に飛び火。高島屋、大丸松坂屋百貨店で問題が発覚し、商品の品質の高さで売ってきた老舗への信頼は大きく傷ついた。安倍政権の経済政策「アベノミクス」効果でようやく薄日が差した業績に影を落とすだけでなく、消費税増税前のかき入れ時と位置づける「年末・年始商戦」への影響を懸念する声も出ている。

「認識が甘かった」-。

高島屋の増山裕常務は5日の記者会見で謝罪を繰り返した。業務委託していたレストランの食材の定期確認を怠り、増山氏も「業者任せのメニューが多かった」と悔やんだが、失ったものはあまりに大きい。

百貨店業界は今年、景況感の改善で高額品を中心に販売が好調で、中間決算も好業績が相次ぐ。好調の背景にあるのは「高い品質の商品を求める動き」。それだけに、今回の不適切表示の発覚が「どこまで影響するか」と不安視する。

年末・年始商戦への影響も深刻だ。特に、各社が商戦の目玉の一つとするおせちで、高島屋が車エビと表示しながらブラックタイガーを使用していたと発表。同じおせちは、複数の百貨店での販売が確認された。

昨年19点を販売した大丸松坂屋百貨店では今年も同種のおせちを販売予定だが「予約分について、取り換えや返金に応じる」(広報)方針。小田急百貨店も同日、このおせちの販売中止を決めた。

一部百貨店では、関西のホテルで食品の不適切表示が発覚して以降、社内調査を実施。レストランの運営会社などに「製法、産地、銘柄に関するトレーサビリティ(履歴管理)資料の提出を求める」(松屋)など体制強化が図られているが、一度失った信頼を回復するのは容易ではない。(松岡朋枝)

●食肉偽装でも殺到…確認できない返金要求に苦慮

(2013年11月5日17時54分 読売新聞)

メニュー表示と異なる食材を使っていた問題が、北海道内でも明らかになってから、4日で1週間。不適正表示があった道内のホテルと中華料理店計14か所のうち、一部で問い合わせや苦情が相次いでいる。

一部のホテルは、誤表示の料理を注文したと確認できれば返金する方針だ。ただ、企業の返金を巡っては、北海道西友元町店の食肉偽装問題で、無関係の人々が返金を求めて殺到したことがある。今回、利用者かどうか確認できないケースも多いが、各ホテルは慎重に対応している。

「JRタワーホテル日航札幌」(札幌市中央区)では、レストランなどのメニューで、外国産サーモンを日高産としたり、バナメイエビを芝エビとしたりするなど10件の不適正表示があり、返金する方針だ。

4日夕までに問い合わせや苦情が25件あり、同ホテルは食事をした日付や人数、名前などを聞き取って、確認している。

ただ、中には道外在住にもかかわらず、領収証もないまま、「1年でレストランを数十回利用した」と申し出る人もいるという。同ホテルの担当者は「誠実に対応したいが、確認できない事案への返金は難しい」と打ち明ける。

市内の別のホテルでは、返金の問い合わせが約60件に上った。レシートや予約名などで利用状況を確認中だ。中には、「食べた料理にエビが入っていた。食べたかどうか調べて返金してほしい」というケースや、「何回か利用した覚えがある」と言いながら、料理名や人数を言わず、尋ねる度に訪問時期が変わった事例もあった。

担当者は「日ごとにクレーマーのような問い合わせが増えてきた。言われたまま支払えばきりがない」と話した。

一方、問い合わせが少ないケースもある。

バナメイエビを芝エビと誤表示した「シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ」(札幌市北区)も、返金の要望には個別に判断する。10月30日の発表後、5件ほど問い合わせがあったが、いずれも誤表示した料理とは違った。「ホテルライフォート札幌」(同市中央区)も同様にエビの誤表示があったが、返金するかどうかは検討中。1日に対応窓口を設けたが、4日夕までに問い合わせはゼロ。同ホテルは「エビ料理の価格は1000円前後で比較的安い。要望がないのは価格も影響しているのでは」としている。

◆北海道西友元町店の食肉偽装問題=札幌市東区の「北海道西友元町店」(現・西友元町北二十四条店)で2002年、前年から輸入肉を国産と偽って販売していたことが発覚した。同店は、購入したという人たちの自己申告に基づいて返金したが、購入したという人たちが店に殺到。返金額は実売の3倍以上に達した。

●揺らぐ「おもてなし」 食材虚偽表示、全国に拡大 違法性高いケースも

2013/11/6 2:05 日本経済新聞

食材の虚偽表示が全国の著名なホテルや百貨店に拡大し、日本が世界に誇る「おもてなし」への信頼が揺らいでいる。牛肉やエビなどの食材が目立ち、高価な品種を安価なもので代替していた。一部は景品表示法が禁じる「優良誤認」に当たる可能性もあり、消費者庁などが調べている。

虚偽表示の発表は5日も相次いだ。ホテルでは東急ホテルズとホテル京阪、百貨店は高島屋と大丸松坂屋百貨店が表示と異なる食材を使用していたことを…

●食品偽装表示問題受け、そごう・西武など百貨店も対策に乗り出す

FNN (11/06 00:10)

食品の偽装表示は、ついに百貨店まで広がった。大手百貨店「高島屋」は、店内のレストランや食品売り場で、表示と異なる食材を使っていたと発表した。

止まらない偽装表示問題。

今度は、高島屋で発覚した。

高島屋の増山 裕常務は「心からおわび申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

日本橋高島屋など、5つの百貨店と、1つのショッピングセンター内にあるレストランや売り場で、商品に、メニュー表記や商品名と異なる食材が使われていたという。

増山常務は「恣意(しい)的なものはなくですね、虚偽の表示というふうには、理解はいたしておりません。ざっと計算をいたしますと、3億円程度になるんではないかと」と話した。

日本橋高島屋で販売されていた「車海老のテリーヌ」に、実際に使われていたのは、ブラックタイガーだった。

日本橋高島屋の洋食レストランでは、ビーフヒレステーキを結着剤でつなぎ合わせた加工肉を客に出していたが、その表示はなかった。

横浜高島屋のレストランでは、メニューに「和牛メンチカツ」と表示されていたが、実際は、合いびきミンチ肉を使用。

ほかにも、「稲庭うどん」と表記していたうどんは、本来の秋田産ではなく、稲庭風うどんだったという。

こうした偽装表示のメニューは、合計62点で、その期間は最長9年以上。

2012年販売したおせちにも偽装があったという。

増山常務は「表示に対する認識の、当社の社員、ならびに、お取引先の皆様方への周知徹底が、まだまだ不十分であったというふうに、認識をいたしております」と話した。

毎年、この時期、高級おせちの予約でにぎわう人気だった高島屋。

発覚した偽装表示に、消費者もあきれ顔になっている。

消費者は「嫌ですね、ショックですよね。裏切られた感じがありますよね。なんか最初、1つだけだったのが、どんどん出てきたら、あっちもこっちもでしょう。もうなんか信じられないっていうのがありますよね」、「百貨店ですので、そういったことはないかなと思っていたんですけども、ちょっと心配になりますね」などと話した。

さらに、大丸松坂屋でも、名古屋店などで、異なる食材を使用していたことが5日、発表された。

日本橋高島屋と同じく、「車海老のテリーヌ」と表記していたおせち料理の内容が、実際は、ブラックタイガーを使用していたという。

相次ぐ偽装表示問題を受け、ほかの百貨店も対策に乗り出しているところが多い。

ニュースJAPANの取材に対し、そごう・西武では、「通常の業務としてやっている表示のチェックをさらに強化していく」と回答した。

三越伊勢丹では、「偽装がないかの調査を、引き続き全26店舗でやっている」としている。

| Trackback ( )

|

昨日のブログでは「日展」の偽装問題を見た。

このしばらく前から、ホテルの食品の偽装が問題になり、各地で次々と公表されていた。

ホテルの食品偽装は、かなり広範という見方もされている。

早く「自ら公表し謝罪」した方が「受ける”傷”は浅い」と考えるところは公表を急ぎ、躊躇するところは遅くなる、ということかもしれない。

中には、隠し通すところもあるだろう。

今回のことを理解するためにも、誰しも、「その立場になった時、自分ならどうするか」、それを一度、考えた方がいいのではないかと、今朝、ウォーキングしながら思った。

・・ということで、「指摘する部分」が明確なところなどを記録しておいた。

(関連)2013年11月3日ブログ ⇒ ◆日展書道、事前配分/入選数を会派ごとに割り振る慣行

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●【経済】 食材偽装 後絶たず だます意図なくても違法

東京 2013年11月2日

阪急阪神ホテルズ(大阪市)など、メニューと異なる食材を使ったことを明らかにするホテルや飲食店が続出している。一日も小田急電鉄の子会社のホテルなどで誤表示が発覚した。許されないのはどんな表示で、どこまでなら許容範囲なのか。 (伊東浩一、山口哲人)

Q 許されないメニュー表示は。 Q 許されないメニュー表示は。

A ステーキの場合、牛の脂(あぶら)を注入した加工肉を「霜降りビーフステーキ」と表示すれば、品質が良いと誤解される。

これは商品の品質や価格などを偽って示すことを禁じた不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)に違反する。

今回、近鉄ホテルシステムズ(大阪市)などは牛の脂を注入した牛肉を「霜降り」と表示しなかったけど「ビーフステーキ」として出した。消費者庁は牛の脂を注入した段階で生鮮食品でなく加工食品になるとし「ステーキ」と呼べなくなる可能性があるとみている。「牛脂(ぎゅうし)加工肉使用」と「ステーキ」の近くにはっきり併記すれば、誤解を与えないと消費者庁は言っているよ。

Q 微妙な場合も多そうだね。

A そうだね。例えば男性のコックが「おふくろの味の定食」を出した場合などだ。東京都によると、適切かどうかはどちらとも言えない。消費者はお母さんがつくってくれた食事のように「郷愁」を感じる味を期待していただけかもしれず、不適切とは断言しにくいということだ。

Q 冷凍魚を「鮮魚のムニエル」とした例もあったね。

A 「鮮魚」の定義があいまいなのでこれも微妙だ。ただ、鮮魚というと冷凍していない魚をイメージしやすい。消費者庁の担当者は「『鮮魚のムニエル(冷凍魚を含む)』と書いた方が親切」と話している。

Q 「偽装する意図はなかった」との釈明を多く聞くけど、だますつもりがなければ問題ないの。

A 景品表示法は意図的かどうかにかかわらず、実際より著しく優良と誤解を与える「優良誤認表示」を禁じる。消費者からみて著しく誇大な表現であるかが問題だ。

ただ「著しく誇大」でなくても、消費者が「だまされた」と感じるようなら企業倫理が問われるだろう。日本中国料理協会(東京)は種を問わず、従来はエビのサイズに応じ呼び方を変えるケースが多く、シバエビを小さなエビの俗称として使ってきた。しかし今後は消費者側に立って固有種の「シバエビ」以外は「エビ」か「小エビ」と表示するよう加盟者に周知した。

Q 優良誤認表示に罰則はあるの。

A 消費者庁が再発防止などを命じる措置命令を出す。従わないと企業の代表者には二年以下の懲役か三百万円以下の罰金、企業に三億円以下の罰金が科せられる。意図的に偽装し不当な利益を得れば、詐欺罪に問われる可能性もある。

◆小田急系も誤表示箱根など

小田急電鉄グループの東京や神奈川・箱根にあるホテルで、レストランのメニュー表示と異なる豚肉やエビなどを使っていたことが分かった。各ホテルの運営会社が一日に明らかにした。また、栃木県那須塩原市で日本郵政が運営する宿泊施設「かんぽの宿塩原」のレストランで提供していた「ステーキ定食」で、牛脂を注入した加工肉を使用していたことも判明、販売を停止した。

小田急グループによると、「山のホテル」(神奈川県箱根町)は今年四月に団体用昼食会場のメニューを変更した際、同県のブランド豚肉「やまゆりポーク」を安価な国産豚肉に変えたが、メニューの表記はそのままに提供していた。

「箱根ハイランドホテル」(箱根町)はレストラン「ラ・フォーレ」でメニューに「駿河湾産鮮魚マリネ」とあるのに、一部に駿河湾産以外の魚も使っていた。「朝摘み有機野菜のサラダ」は当日朝に収穫していない野菜を含んでいたという。

両ホテルを運営する小田急リゾーツの佐藤栄一総務部長は記者会見で「調理担当と料理を顧客に提供する担当の連携不足や、チェック体制の不備で顧客に大変な迷惑をかけた。再発防止に取り組む」と陳謝。レシートなどで確認できれば、客に返金するとしている。

同グループの「ハイアットリージェンシー東京」(東京都新宿区)は、レストラン「翡翠(ひすい)宮」で二〇〇八年八月以降に、宴会場で一一年一月以降に、クマエビを「車海老」、バナメイエビを「芝海老」、インドエビを「大正海老」と表記していた。「社会通念も考慮して適切にメニューを作成する」としている。

日本郵政は顧客から申し出があれば、全額を返金する方針。問い合わせは宿泊事業部=電03(5435)1244=へ。

●食材偽装表示、やはり氷山の一角だった 全国のホテルが相次ぎ公表

ヤフー / 産経新聞 10月30日(水)8時59分配信

新たに「食材偽装」が発覚したホテル(写真:産経新聞)

レストランなどでメニュー表記と異なる食材が提供されていた問題で、大津プリンスホテル(大津市)が乳飲料を「低脂肪牛乳」と誤った表示で提供していたことが29日、分かった。このほかJR四国の子会社が運営するホテルのレストランも虚偽表示を発表。札幌市や浜松市のホテルでも、同様の事例が発覚した。これまで“偽装”が明らかになった阪急阪神ホテルズやザ・リッツ・カールトン大阪は、やはり氷山の一角だったのか。問題は一気に全国に波及した。

大津プリンスホテルのレストランでは、乳飲料を「低脂肪牛乳」として店内に表示し、平成23年12月下旬から25年8月上旬まで、15万人以上に提供し、返金に応じているという。別のプリンスホテルが今年8月、低脂肪牛乳の提供を検討するため、大津プリンスホテルからサンプルを取り寄せ、問題が発覚した。

食材偽装に注目が集まるなか、あらためて調査を行った各地のレストランでも次々と問題が明らかに。JR四国は、子会社などが運営する徳島、愛媛、高知のレストラン3店舗で虚偽表示があったと公表した。

ホテルクレメント宇和島(愛媛県宇和島市)のレストランでは「自家製漬物」のキュウリが既製品。ホテルクレメント徳島(徳島市)でも「和風ステーキ膳」の食材に牛脂注入肉を使用していたのに記載しなかった。JR四国は返金を検討中で、「法律の知識不足だった」としている。

このほか「阪急阪神ホテルズの問題を受け、調査を始めた」という浜松市のホテルコンコルド浜松もカレーのメニューで静岡県産食材の使用をうたいながら、実際には使っていないケースがあったと公表した。

ルネッサンスサッポロホテル(札幌市)では、中華レストランで「タイショウエビ」「芝エビ」としたメニュー表示と異なり、単価の安いバナメイエビやホワイトタイガーを使っていたことが判明。原田博総支配人は「悪意ではなく認識不足」と釈明したが、消費者からは厳しい視線にさらされそうだ。

ホテル業界に詳しい国際教養大学の元特任教授、土井久太郎氏は「『このくらいは大丈夫』という、ことなかれ主義が日本全体を覆っていた証拠。これまで内部で問題に気がついてもお茶を濁していたのではないか」と指摘したうえで、「阪急阪神ホテルズが厳しい批判にさらされているのを目の当たりにして、各地のホテルが『早く言わないと、ばれたら大変なことになる』と、横並びで一斉に公表に転じているのではないか」と話している。

.【関連記事】

食材偽装表示 再調査した6種のメニュー 結果はこうだった

阪急阪神の料理偽装 「オムライス50回は食べた」苦情殺到

食材偽装「氷山の一角」「アレルギー切実」…消費者から疑念・反発

阪急阪神の料理偽装 「筆滑った」…名門ホテルはなぜ暴走したのか

食材偽装「不誠実」「業界の習わし」…納入業者ら批判と同情

快眠商品 健康維持へ“自分仕様”求める

●阪急阪神の料理偽装 「筆滑った」…名門ホテルはなぜ暴走したのか

イザ 2013.10.24 08:08

阪急阪神ホテルズ(大阪市)のホテルやレストランで、「鮮魚のムニエル」と表示しながら冷凍魚を使うなどメニュー表示と異なる食材が使われていた問題が、他の名門ホテルを含め波紋を広げている。調理担当者だけでなく、メニュー表示の担当者が虚偽を認識していたことも判明。コンプライアンス(法令順守)が声高に叫ばれる時代に、同社はなぜ暴走したのか。

問題が発覚したのは4都府県8カ所のホテルに入るレストラン計23店。同社の井上豊営業企画部長は「メニュー表示で筆が滑ってしまったのではないか」と釈明したが、各ホテルには23日、「返金されるのか」「もう使わない」といった問い合わせや苦情が数百件も殺到した。

東京・帝国ホテルは、マニュアルに基づき行っている全メニューの発注、納品業務を再確認。広報課は「われわれは正しく表示しているが、問題を他山の石としたい」と話した。

東京・椿山(ちんざん)荘や全国のワシントンホテルなど約50のホテルなどを経営する藤田観光も、食材の産地表示を再度確かめるよう指示した。「『鮮魚』や『地元野菜』といった誤解を招きやすい表示があれば取りやめる」(広報担当)という。

× × ×

企業倫理を踏み外したのは、食材の安定供給の困難さと、業界を取り巻く厳しい環境があるようだ。

「九条ねぎのロティ」「ホテル菜園の無農薬野菜」。問題の料理は、大半が産地や栽培方法をあえてうたっていた。ホテル業界では、少し変わった食材で高級感を出すことは常識的なやり方だという。

九条ネギの主要生産地があるJA京都によると、ハウス栽培で通年出荷できるようになったが、供給量も少なく、台風の被害などで1袋数十円が200円以上になることも。阪急阪神ホテルズによると、メニューの開発当初は九条ネギを使っていたが、平成23年6月に提供を始めた後に入手困難になり、青ネギと白ネギに変えた。

「芝海老とイカのクリスタル炒め」には、バナメイエビが使われていた。シバエビは仕入れ値が1キロ2500円、バナメイエビは1400円だった。

× × ×

関西では数年前から外資系ホテルが相次いで進出。客の奪い合いが激化し、コストカットの圧力が高まっているという。ホテル業界誌「週刊ホテルレストラン」元編集長の村上実さんは、その影響で「ブラック企業化しているホテルもあり、風通しが悪くなっている」と打ち明ける。

宮城大学の堀田宗徳准教授(56)=フードサービス論=は「競争が厳しく、食材も安いものを使わなければならないとしても、顧客無視の企業の論理、コンプライアンス低下と言わざるを得ない」と話した。

●食材偽装「不誠実」「業界の習わし」…納入業者ら批判と同情

イザ 2013.10.29 16:38

食の信頼を大きく揺るがすことになった阪急阪神ホテルズ(大阪市北区)の食材偽装問題。大阪市内のホテルや飲食業界、食材を扱う卸業者の関係者からは「不誠実」「本当に反省しているのか」という厳しい声が上がった。一方で“業界の習わし”に照らし合わせれば「同情できる部分もある」と理解を示す同業者の声も。29日で問題の発覚から1週間がたつが、波紋はまだ収まりそうになく、返金の問い合わせが続く。阪急阪神ホテルズは29日午前までに1万1527人に計約2420万円の返金に応じた。

阪急阪神ホテルズの28日の記者会見で、「芝エビ」の代わりにバナメイエビが使われていたのは、担当者が「小さなエビは芝エビと称すると認識していた」のが理由と明らかにした。

ホテルは「業界の習わしがあった」と説明したが、有名ホテルにも食材を納入しているという食材卸の関係者は「名門ホテルでもこんな偽装が行われていたとは残念だ。食材偽装をしていないホテルまで迷惑がかかってしまう」と憤る。

これに対し、JR大阪駅近くにある中華料理店の男性店長は「小さくてプリッとした食感のエビを『芝エビ』と呼ぶことはよくある」と打ち明ける。

芝エビとバナメイエビは食感もよく似ているといい、「客を欺いてもうけようというつもりはなかったというホテル側の説明はよく分かる」と表記の仕方に理解を示す。ただ、同店では最近、芝エビの価格が高騰し入手が困難になったため、バナメイエビに変更。店のメニュー表記は「芝エビ」から単なる「エビ」に修正したという。

大阪新阪急ホテルでは芝エビ以外の「偽装」も発覚した。九条ネギとしながら、白ネギや葉物野菜が「代替品」として使われていた。ホテルのサービス担当者は「添え野菜の内容変更まではお客さまに伝えなくても問題ないだろう」と考えていたという。

大阪の繁華街・ミナミにある和食居酒屋でも、九条ネギを添えたすき焼きを提供しているが、男性店長は「九条ネギはブランド食材。決して添え物なんかではない」とホテル側の説明に納得がいかない様子。「今回のホテルの説明は不誠実だ」と吐き捨てた。有名ホテルの関係者も「食材のトレーサビリティー(履歴管理)はしっかりと確認する。あり得ないことだ」と言い切った。

●甘い認識、異動で拡大?阪急阪神、裏切りの偽装

(2013年10月27日08時56分 読売新聞)

阪急阪神ホテルズ(本社・大阪市北区)が運営する8ホテルのレストランなどで発覚した食材偽装問題は、関西を代表する名門ホテルの〈裏切り行為〉が利用者らに大きな衝撃を与えた。

同社は各店のメニュー作成担当者と調理担当者の連携不足を挙げ、「偽装ではなく誤表示」と主張しているが、虚偽表記は23か所のレストランや宴会場などで提供されていた47品目に上る。再調査で真相は解明されるのか。

◆疑問の声なく

同社の調査によると、2006年3月、大阪新阪急ホテル(大阪市北区)が「魚市場直送の鮮魚」と称して冷凍保存した魚を使うようになったのが始まりで、その後、他のホテルの様々なメニューに広がった。

この間、大阪市の料亭「船場吉兆」(廃業)の牛肉産地偽装(発覚07年)、同市の米穀加工販売会社によるカビが生えるなどした「事故米」の食用転売(同08年)など数々の食品偽装が摘発され、09年には消費者庁が発足した。不正を告発した社員らに不利益処分を行うことを禁じた公益通報者保護法の施行(06年)もあり、日本全体が企業コンプライアンス(法令順守)と消費者保護を重視するようになっていった。

世の動きと逆行した不正の広がり。同社によると、「ホテル内部からは、疑問視する声は一つも出なかった。調査で初めて問題が判明した」という。

◆職場になれ合い

17の直営ホテルを有する同社は、阪急電鉄系ホテル(現4か所)を母体に、02年に旧第一ホテル(同)、05年に電鉄系とは別会社の新阪急ホテル(現3か所)、08年に阪神系(現1か所)などが次々と合併。調査結果では、偽装が一気に拡大したのは10年、電鉄系の六甲山ホテル(神戸市灘区)や宝塚ホテル(兵庫県宝塚市)で始まって以降だ。

同社幹部は「当初は組織文化の違いなどからあまり人事異動はなかったが、10年頃から全社的な異動が活発になった」と話す。

別の同社関係者は、新阪急の存在に着目する。「老舗の電鉄系と異なり、ちょっと高級なシティーホテル。営業担当者は、いかに客にアピールするかを特に強く意識している」と明かす。

その中核の大阪新阪急ホテルでは、虚偽表示が11品目に及んだ。出崎(でさき)弘社長は24日の記者会見で、同ホテルについて「職場の風土に甘えやなれ合いがあったと捉えている」と発言。「担当者も定期異動し、甘い認識が広がることもある」と語った。

●ミシュランも〝騙された〟…奈良の近鉄系「-三笠」で偽装発覚 ホテル部門3年連続格付けは何?

産経 2013.10.31 21:51

食材偽装表示問題はどこまで広がるのか。近鉄旅館システムズ(奈良市)の北田宣之社長の31日の記者会見では、宿泊施設「奈良 万葉若草の宿 三笠」(奈良市)と「橿原観光ホテル」(橿原市)の食材偽装表示が明らかになった。世界的な観光ガイドブック「ミシュランガイド」にも紹介された三笠では、「和牛」や「大和野菜」とされた食材の“偽装”が次々と判明。運営会社側は「調理担当者の認識不足」と意図的な偽装を否定したが、利用客や生産者からは「裏切られた」など怒りの声が上がった。

3年連続で格付け

三笠は昭和30(1950)年創業の高級旅館。平成22(2010)年から県内の飲食店やホテルの掲載が始まったミシュランガイドで3年連続、ホテル部門の格付けを受けている。

運営する近鉄旅館システムズ(奈良市)によると、三笠では、宿泊客の部屋食や施設内のレストラン、宴会で提供した10品のメニューで「大和肉鶏の唐揚げ」や「吉野葛餅」と表記しながら、県外産の食材を使用。オーストラリア産牛肉の成形肉を使ったメニューを「和牛朴葉(ほおば)焼き」などと表示していた。

また、お節料理の一品として、ボラの卵巣を塩漬けにした高級食材のからすみを、タラやサメの卵を使った商品で代用。「車海老(えび)」のメニューも輸入品のブラックタイガーで代用していた。

「思い込みで使用していた」 市内で同日会見した川越吉晃総支配人は「料理長がラベルを確認せずに、思い込みで使用していた」などと強調。「『偽装』と言われても弁解の余地はない。お客さまに不安とご迷惑をおかけし、おわびを申し上げたい」と謝罪した。今後、利用客約2万5千人に返金するとしている。

一方、景品表示法に定められた、牛肉メニューへの成形肉使用の表示をしていなかった橿原観光ホテルは「誤認させる意図はなく、産地の表示にも誤りがなかった」として返金には応じない方針。

利用者は「裏切られた」

三笠に宿泊していた神奈川県茅ケ崎市の男性会社員は「裏切られた気持ちでいっぱい。まさか自分たちが問題の渦中の人間になるとは…」。東京都新宿区の男性会社員(60)も「2カ月前から楽しみにしていた旅行だったので、残念としか言いようがない」と肩を落とした。

食材の不適切な表示に、県内の生産者も憤る。

大和肉鶏の飼育から販売までを手掛ける桜井市内の食肉業者の男性取締役は「食べた人に『大和肉鶏はこんなものか』と思われると、大切に育ててきたブランドイメージに傷が付く」とし、「飲食業界全体でメニューの表示を見直してほしい」と訴えた。

●【コラム】食品偽装表示問題はなくならない! 今に始まったことではなくこれからもずっと続いて行くものだから

ロケットニュース24 11/2

阪急阪神第一ホテルグループで食品の偽装表示問題が発覚したことをきっかけに、全国のホテルで同様の問題が続々と判明している。冷凍保存した魚を「鮮魚」としていたり、トビウオの卵を「マスの卵」と表示するなど、偽装(誤表記と弁明している)されたメニューの範囲は多岐にわたっている。

現場ではわからなかったのか? という意見もあるようなのだが、現場では良し悪しの判断をしようがない。また残念なことだが、このようなケースはどこにでもあるし、この先もなくならないだろう。そのことについても、ムール貝の例を挙げて伝えていきたいと思う。

・キッチンは決められたことをするだけ

・・・・・(略)・・・

ごまかしはいくらでもできる

記者は何も偽装を見過ごしたり、弁護するつもりはさらさらない。それよりもむしろ、飲食店やホテル厨房の事情についてお伝えしたかった。本当に残念なことだが、飲食では規模が大きくなればなるほど、ごまかしはいくらでもきくようになってしまう。多少のごまかしがつもり積もって、今回のような問題に発展したに違いないだろう。

そんな状況で、正直に商売をしているお店には頭が下がる。原価をかけて時間と手間を惜しまず、なおかつ良心的価格で料理を提供する。そんなレストランこそ、長らく続いてもらいたいものだ。だからこそ、偽装表示をただ非難するのではなく、正直なお店を応援したい。

執筆:ちょい津田さん(佐藤)

●WEB特集 ホテル食材“偽装”問題の波紋

NHK 11月1日

大阪のホテル運営会社「阪急阪神ホテルズ」で、メニューの表示と異なる食材を使っていた問題。

「偽装と受け取られてもしかたがない」として、社長が引責辞任する事態に発展しました。

11月1日、新社長が就任しましたが、信頼回復の道筋は見えないままです。

さらに、メニュー表示の問題は全国各地のホテルでも相次いで明らかになっています。

一連の問題はなぜ起きたのか、どうしてここまで事態が拡大したのか。大阪放送局の田伏裕美記者が解説します。

メニューと違う料理や食材が…

一連の問題が発覚したのは、10月22日。

大阪の「阪急阪神ホテルズ」が、47件のメニュー表示の“誤り”を公表しました。

問題のメニューは、大阪・兵庫・京都・東京のホテルなど12か所で提供されていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・(略)・・・

関西の消費者にとって「阪急阪神ブランド」は親しみ深いものだっただけに、「裏切られた」という思いが強いとも言えます。

不祥事の代償は計り知れず、信頼回復の道筋はいまだに見えないままです。

続々と発覚する問題

「阪急阪神ホテルズ」の問題が発覚して以降、連日のように、全国各地のホテルでメニューの表示問題が次々と明らかになっています。

「芝エビ」「自家製パン」「フレッシュジュース」の表示が誤っていたケースや、市販品の漬け物を「自家製」と表示していたケース、また、牛の脂を注入した加工肉を「ステーキ」と表示していたケースもありました。

業界全体に、食材やメニュー表示に対する認識の甘さがあることをうかがわせます。

あるホテルの記者会見で、興味深い発言がありました。

「今回の問題は、食材が多様で、高い品質のものにこだわる日本特有の問題だ」というのです。

裏を返せば、食材にこだわる消費者心理を、メニューの表示であおろうとする空気が、業界に存在するのではないでしょうか。

表示の明確なルール必要性指摘する声も

レストランなど外食産業では、小売店とは異なり、食材の原産地や原材料といった表示の義務づけがありません。

「実際よりも著しく優れていると誤解されるような表示」をした場合には、景品表示法に触れるおそれがあります。

ただ、法律に触れるかどうかの明確な基準はなく、消費者庁や都道府県などが個別の事案ごとに判断することになっています。

消費者団体などは「表示に関する明確なルールがないことが問題だ」として、ルールづくりの必要性を指摘しています。

一連の問題を教訓に、ホテルやレストランのメニュー表示はどうあるべきか、議論を始める時期に来ていると思います。

| Trackback ( )

|

「○○賞」とか「△△賞」、いろいろな権威づけの賞や慣行。

そういうことのす好きな人がいるなぁと思いつつ、常々、見ている。

「日展」などその典型。

それが今回、朝日新聞のスクープで実態がバレた。

いくつかの見出しや記載内容は次。

★「有力会派の作品に区分番号 日展・書、審査前に分類」

★「先生に手ぶらじゃ駄目」 日展、厳しい階級社会」

★「日展の『書』で入選数を有力会派に事前配分していたという朝日新聞報道を受け、文化庁は30日、『選考で不公正があってはならない。事実関係を調査してほしい』と公益社団法人『日展』に求めた」

こういう事態は、「権威失墜」と表現する人もあるだろうけれど、実は、もともと権威などなかった、というべき。

日展の公募展。

広く一般から公募する、として作品を集めながら、結局、選定するのは内部派閥の作品。

しかも、手土産持参でお願いするのは日常、という。

閉ざされた世界のことが表に出ると、多くの人が、やっぱり、と思い、あきれる。

その一例。

ともかく、ブログ末で、「公益社団法人 日展(日本美術展覧会)」の公式Webページと調査委員会の設置についての表明分にリンクしておく。

・・これでは真相の解明はもちろん、「今後の適切な対応方針」が示される可能性は低いとの印象。

なぜなら、「外部識者2名を含めた『調査委員会』」であり、しかも、メンバーは、当の財団の「理事長」など理事ばかりだから。

(追記 11月7日に「第三者委員会」が設置されたので、そのことも付け加えた)

ところで、今日は、3日間出張していたので、午前中、播きストーブ用のまき作りのため、チェンソーで丸太切りしなくちゃ。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●「天の声」で入選差し替え 日展書道、事前配分

朝日 2013年10月30日

●「先生に手ぶらじゃ駄目」 日展、厳しい階級社会

朝日 2013年10月30日

●有力会派の作品に区分番号 日展・書、審査前に分類

朝日 2013年10月31日

●日展、調査委立ち上げへ 入選数の事前配分問題

朝日 2013年10月31日

●日展書道、入選者を調整 会派ごと、公正さに疑問も

2013/10/30 13:22 【共同通信】

日本美術界で最大規模の公募展である日展「書」の篆刻部門の審査で、入選数を会派ごとの過去の実績を踏まえて事前調整する慣行があることが30日、関係者の証言で分かった。

誰でも応募できて実力を試せることを特色とした公募展だが、その審査は各会派に配慮して行われており、日展審査の公正さが問われそうだ。

審査員経験者の日展理事の一人は「特定の会派に入選数が集中することや、全滅する会派が出るのを防ぐのが目的。篆刻界全体のことを考えてやっている」と話している。

●日展入選者数を会派に割り振り…「書」篆刻部門

(2013年10月30日21時47分 読売新聞)

国内最大の公募美術展、日展(公益社団法人・日展主催)の第5科「書」の2009年度の審査で、印を彫る「篆刻(てんこく)」部門の入選者数を、篆刻を手がける有力会派に割り振る形で決めたことが30日、当時の審査員の話で分かった。

日展は「割り振りがあったとは思っていないが、まだ事実関係を確認できていない」として、外部の識者を交えた調査委員会を31日に設置し、1か月程度で調査結果を公表するとしている。

09年度の書の審査員は17人。漢字、かななど4分野のうち、篆刻を担当した審査員は、読売新聞の取材に「当時の審査主任(故人)から、会派別の入選者数が書かれた紙を渡され、その通りに入選者数を割り振った」と語った。その上で、「篆刻担当は自分一人だったので、独断と思われないように、他の先生方の意見を聞いて審査したのは当然だと考えている」とした。

●日展:文化庁が後援中止 文部科学大臣賞も取りやめ

毎日 2013年11月01日

日展の「書」部門の入選者事前調整問題で文化庁は、今回の「第45回日展」の後援を中止した。10月31日に日展から辞退の申請があったという。文部科学大臣賞(2部門)の選出と、副賞の賞金計20万円の支出についても取りやめた。文化庁は日展側の調査結果の報告を待つ方針。下村博文文科相は1日の閣議後記者会見で「場合によっては指導していきたい」と述べている。【福田隆】

● 公益社団法人 日展(日本美術展覧会) トップ

★ 平成25年10月30日付朝日新聞報道に関する調査委員会の設置について / 2013.10.31

平成25年10月30日付朝日新聞報道に関する調査委員会の設置について

平成25年10月30日付朝日新聞朝刊をはじめとする、日展 第5科書の審査に関する報道を受け、本日10月31日午後1時より開催の理事会において、下記事項を承認、決定いたしました。

○この件の事実関係等を調査するため、外部識者2名を含めた「調査委員会」を 発足させる。

委員は、下記の通り。

公益社団法人日展理事長 寺坂公雄

〃 副理事長 奥田小由女

〃 副理事長 土屋

★ 第三者委員会の設置について/ 2013.11.7

第三者委員会の設置について

日展第5科書の審査に関する報道を受け、その事実関係等を調査するために発足した調査委員会につきましては、平成25年11月5日午後6時より第1回委員会を開催し、下記を決定いたしました。

・調査委員会委員長として木佳子を選出

・「ワーキンググループ」については調査委員会の下部組織ではなく、その指示を受けない独立した組織の「第三者委員会」として発足させる。

また、平成25年11月7日午後1時30分より開催の第1回第三者委員会において、下記を決定いたしました。

第三者委員会 委員(50音順)

井橋光平(元NHK総合企画室局長)

木佳子(弁護士)

谷 福丸(元衆議院事務総長)

濱田邦夫(弁護士・元最高裁判所判事)

藤川忠宏(弁護士)

・第三者委員会委員長として濱田邦夫を選出

今後、関係者より事情聴取を行うなどの調査を開始いたします。

|

| Trackback ( )

|

「地検特捜部」というと、何か特別に重たい印象があった。

それが、大阪地検特捜部の検事による証拠品の改ざん、その改ざんを隠したとして犯人隠避罪に問われた当時の特捜部長、副部長らのケースで失墜。

その刑事事件の控訴審判決は、昨日。

一審同様に有罪。

大坪氏は上告することを表明、佐賀氏は今後検討、という。

なんとなく、裁判への姿勢に違いも感じる。

佐賀氏はすでに民間の施設の職員として働き、大坪氏は裁判記録などをしらべている、と報道されている。

別に行われていた、佐賀氏が国を相手取り、懲戒免職処分などの取り消しを求めた行政訴訟の判決は9月4日に「請求棄却」。

大坪氏の同様の訴訟はまだ、判決前。

ともかく、特捜部は、社会的にも組織的にも格落ち。

東京地検特捜部も、陸山会事件での虚偽報告が明らかになり、権威も失墜。

外から見ると、すっかり、軽い存在になってしまった。

いずれにしても、捜査手法の改善は不可欠。

毎日新聞では、

「・・・一方、最高検が不祥事の監督部署として11年7月に設けた監察指導部には、今年1月末までに

取り調べに関する不満など、容疑者、弁護人らから1891件の通報があった。事務官による暴言など84件が「問題あり」と認定された。」

という。

政治家や官僚とは別に、特権組織の改革は必要との再認識が広がる。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●元大阪特捜部長ら二審も有罪 証拠改ざん隠蔽事件

2013/09/25 19:16 共同通信

大阪地検特捜部の証拠改ざん隠蔽事件で犯人隠避罪に問われた元部長大坪弘道被告(60)と元副部長佐賀元明被告(52)の控訴審判決で、大阪高裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年とした一審大阪地裁判決を支持、2人の控訴を棄却した。中谷雄二郎裁判長は「特捜部の威信を懸けた事件の公判の遂行や、検察組織を守るため隠蔽した」と指摘した。

元部長側は上告する方針。元副部長側は今後、判断するという。

争点は一審に続き、前田恒彦元検事(46)=証拠隠滅罪で実刑、出所=が証拠品のフロッピーディスクのデータを書き換えたのを、故意の改ざんだと認識していたかどうか。

もっと知りたい ニュースの「言葉」

証拠改ざん隠蔽事件(2011年4月12日)大阪地検特捜部は2009年6〜7月、障害者団体の証明書偽造に関与したとして厚生労働省局長だった村木厚子さんを逮捕、起訴。大阪地裁が昨年9月に無罪を言い渡した。その後、証拠品のフロッピーディスクのデータ改ざんが発覚し、最高検は証拠隠滅容疑で特捜部の前田恒彦元検事を逮捕。10月には改ざんを隠したとして大坪弘道元特捜部長と、佐賀元明元副部長を犯人隠避容疑で逮捕した。

特捜部(2010年12月24日)正式名称は特別捜査部。旧軍需物資の隠匿を取り締まる隠退蔵事件捜査部が前身で、1947年に発足した。東京、大阪、名古屋の3地検に設置され、政界汚職や脱税事件などを手掛ける。うち東京地検特捜部の体制は検事約35人、検察事務官ら約90人と最も大きい。田中角栄元首相(故人)らが逮捕・起訴されたロッキード事件(76年)は、戦後最大の疑獄事件と呼ばれた。大阪地検特捜部の規模は東京の半分以下だが、東京に対するライバル意識は強く、砂利船汚職(88年)、イトマン事件(91年)などを摘発。名古屋地検特捜部は96年に...

|

●証拠改ざん隠蔽:「棄却」失望あらわ 大坪被告争う姿勢も

毎日新聞 2013年09月25

検察の威信を崩壊させた証拠改ざん隠蔽(いんぺい)事件の発覚から3年。25日、特捜検察幹部だった大坪弘道(60)、佐賀元明(52)の両被告は2審も有罪と判断され、検察組織を揺るがせた不祥事は大きな節目を迎えた。一方、検察は組織再生に向けた改革を進めるが道半ばだ。

大阪高裁201号法廷。58の一般傍聴席は埋まり、大坪被告は紺のスーツ、佐賀被告は黒のスーツ姿で入廷した。

「控訴を棄却する」。中谷雄二郎裁判長が主文を告げると、大坪被告は表情を変えず、2、3度うなずいた。その後は椅子に座って天を仰ぎ見た。

佐賀被告は淡々とした表情で判決理由の朗読に聴き入ったが、少し首をかしげることもあった。閉廷直後、大坪被告が「またよろしく」と声を掛けると、佐賀被告は無言で首を縦に振った。

1984年に検事になった大坪被告は鳥取県出身で中央大卒。大阪と東京の地検特捜部に約7年在籍し、関西検察の主流を歩んでいた。人当たりの良い柔和な態度で取り調べに臨み、かたくなな相手の胸襟を開いて、供述を導き出す「割り屋」として評価された。

事件に消極的な考えを好まず、自分と反対の意見の検事に「特捜部から出て行ってもらう」と叱責したこともあったという。大坪被告によると、最近は検事人生や裁判記録をつづったり、妻と外出して過ごすことが多い。

◇佐賀被告は会見に出ず

一方、佐賀被告は専修大卒で89年に検事に。「面倒見が良い」「頼りがいがある」と部下の信頼も厚かった。将来の大阪地検特捜部長の有力候補とされたが、現在は社会福祉法人の職員として働いているという。

公判では落ち着いた口調で受け答えし、熱心にメモを取っていた。ただ、事件について公の場での発言を控えており、この日の判決後も記者会見などはせずに裁判所を後にした。【内田幸一】

◇大坪被告「村木氏公判に全力、それが私の危機管理」

大坪被告は閉廷後、大阪市内で記者会見し、「裁判所の見識と洞察力に期待していたが、完全に裏切られた」と失望をあらわにした。

今後も「争う」と述べたが、上告の理由は憲法違反などに限られている。

「最高検の起訴を裁判所が否定できるのかという思いもある。結論ありきなら時間の浪費だ」と揺れる心境ものぞかせた。

控訴審判決は、被告らが自ら捜査しなかったことも罪と認定。大坪被告は「あの時点では村木氏の公判が始まり、公判に全力を尽くすべきだと判断した。それが私の危機管理だった」と反発した。

控訴審から弁護団に加わった元東京地検特捜部検事、郷原信郎(のぶお)弁護士も「判決は、これまでの実務よりもはるかに高い所に検察の義務を課した。理不尽だ」と批判した。

また、佐賀被告側は弁護団のみが記者会見し、「主張が受け入れられず残念」とする本人のコメントを発表した。【林田七恵、高橋隆輔】

【ことば】証拠改ざん隠蔽事件

厚生労働省局長だった村木厚子同省事務次官(57)=無罪確定=が郵便不正事件に関わったとする見立てに沿うよう、大阪地検特捜部の主任検事(当時)が証拠品のフロッピーディスク(FD)のデータを改ざん。当時の特捜部長と副部長の大坪、佐賀両被告は改ざんを隠したとして逮捕された。広告会社幹部らが郵便割引制度を悪用し多額の郵送料を免れた郵便不正事件で、村木氏は自称障害者団体への制度適用のため、同省係長(当時)=有罪確定=に偽証明書を作らせたとして起訴された。FDに偽証明書が保存されていたが、作成日が村木氏の起訴内容と異なっていたため、主任検事が日付を書き換えた。

|

●証拠改ざん・隠蔽事件 元特捜部長ら2審も有罪

毎日放送 (09/25 18:45)

証拠の改ざんを隠蔽したとされる大阪地検特捜部の元部長と副部長に、2審も有罪の判決です。

2人は無罪を主張していましたが、大阪高裁は25日、懲役1年6か月、執行猶予3年の1審判決を支持し、2人の控訴を棄却しました。

午後、大阪高裁に入る大阪地検特捜部の元部長、大坪弘道被告(60)と元副部長の佐賀元明被告(52)。

2人は2010年、無罪が確定し、現在は厚生労働省の事務次官を務める村木厚子さんの事件で、担当の元主任検事が押収した証拠品を事件の筋書きに合うよう改ざんしたことを知りながら、これを隠蔽したとして犯人隠避の罪に問われていました。

1審の大阪地裁は去年3月、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、2人が控訴していました。

しかし、その控訴審では・・・

検察・被告双方から新たな証拠は示されず、裁判は2回で結審しました。

25日の判決で、大阪高裁は「部下からの申し出で、元主任検事によるデータ改ざんの可能性を認識したにもかかわらず、十分な裏づけを取らず、さしたる調査も行わなかったことはいかにも不可解であり、2人の供述は信用できない」として、1審判決を支持し、控訴を棄却しました。

「結論先にありきの判決であり、深い失望の念を禁じえない。1審以上に強引で決めつけた内容である」(大坪弘道被告)

大坪被告は、すみやかに上告する方針で、佐賀被告は検討中だということです。

●元特捜部長ら二審も有罪 FD改ざん事件、大阪高裁判決

朝日 2013年9月25日20時22分

大阪地検特捜部の主任検事による証拠品の改ざんを隠したとして、犯人隠避罪に問われた当時の特捜部長の大坪弘道被告(60)=懲戒免職処分=と副部長の佐賀元明被告(52)=同=の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。中谷雄二郎裁判長は「組織防衛と保身のために隠蔽(いんぺい)した」と指摘。懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)とした昨年3月の一審判決を支持し、2人の控訴を棄却した。

大坪元部長は判決後の記者会見で「上告する」と述べ、佐賀元副部長の弁護団も上告を検討することを明らかにした。

●証拠改ざん隠蔽:検察幹部ら「予想された結果」

毎日新聞 2013年09月25日

証拠改ざん隠蔽(いんぺい)事件で2審も有罪の判決について、多くの法務・検察幹部は「予想された結果」と冷静に受け止めていた。また、「反省を忘れてはいけない」との声も上がった。

ある幹部は「特に新しい証拠もない中、控訴棄却は当然。上告しても覆すのは難しいだろう」。別の幹部は「事件の背景には、上司と部下のコミュニケーション不足があった。風通しの良い組織にしなければ」と自戒の言葉を口にした。

事件で特捜検察や関西検察の存在も揺らいだ。

特捜部は、政治家の汚職事件など独自捜査で存在感を示してきたが、特捜部の独自捜査体制は縮小され、国税局などの告発による財政経済事件を中心に手がける方向になった。

大阪を中心に西日本で異動を繰り返した関西検察の人事も様変わりした。

エリートコースの特捜部長には11年4月、大阪の勤務経験がない検事が初めて就いた。後任の畝本毅(うねもとつよし)現特捜部長も関西勤務は大阪地検特捜部の約2年だけだ。

大阪地検の元特捜部検事は「証拠改ざん隠蔽事件の後遺症はあるが、巨悪の追及のために特捜部が必要とされる時は必ず来る」と強調した。【近松仁太郎、山下俊輔、堀江拓哉】

●大阪地検特捜部:元副部長の免職取り消し認めず 大阪地裁

毎日新聞 2013年09月04日

大阪地検特捜部の証拠改ざん隠蔽(いんぺい)事件で、犯人隠避罪に問われた元副部長、佐賀元明被告(52)=1審有罪、控訴=が国を相手取り、懲戒免職処分などの取り消しを求めた行政訴訟の判決が4日、大阪地裁であった。中垣内健治裁判長は、佐賀被告を有罪とした刑事裁判同様に犯人隠避行為があったと認定、「処分するための十分な証拠がある」などとして、請求を棄却した。

判決などによると、佐賀被告は2010年、元主任検事(46)=実刑確定、出所=が証拠品のフロッピーディスクのデータを改ざんしたのを知りながらもみ消したとして、同年10月に部長の大坪弘道被告(60)と共に起訴され、懲戒免職になった。大坪被告も国に懲戒免職などの取り消しを求め、東京地裁に提訴している。

佐賀、大坪両被告は無罪を主張しているが、昨年3月にそれぞれ懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受け、控訴。今月25日に大阪高裁で判決がある。【渋江千春】

●証拠改ざん隠蔽:検察改革道半ば 捜査問題あり84件

毎日新聞 2013年09月26日

証拠改ざん隠蔽事件は検察の信用を失墜させた。検察は組織を再生しようと、取り調べの録音・録画(可視化)などを進めるが、不祥事は根絶されておらず、改革は道半ばだ。

東京、大阪、名古屋各地検の特捜部では2011年4月から、取り調べの録音・録画が原則義務付けられた。

「供述調書至上主義」と批判された特捜部の捜査手法は、客観証拠の積み重ねを重視する方向に変化している。

最高検によると、11年4月〜13年2月、3特捜部と全国10地検の特別刑事部の計207事件のうち、容疑者の取り調べで録音・録画がされたのは195件と94.2%を占めた。101件では全過程が録音・録画された。

一方、最高検が不祥事の監督部署として11年7月に設けた監察指導部には、今年1月末までに取り調べに関する不満など、容疑者、弁護人らから1891件の通報があった。事務官による暴言など84件が「問題あり」と認定された。

大阪地検は今年7月、大阪府警北堺署が誤認逮捕した男性(42)について窃盗罪の起訴を取り消した。証拠を精査せず、男性のアリバイを見過ごしていた。弁護人の赤堀順一郎弁護士(大阪弁護士会)は「客観証拠を見ればアリバイに気付いたはず。不祥事をなくすには偏見や決めつけを排し、虚心坦懐(たんかい)に証拠に向き合うしかない」と話す。ある検察幹部は「指導を繰り返し、証拠改ざんのような不祥事を防がなければならない」と指摘した。島田信幸、堀江拓哉

| Trackback ( )

|

インターネットで情報などを保護するために、「HTTPS」とか「SSL」とかの設定で暗号化するようになっている。

本人が知らなくても、標準設定でそのようになっているはず。

・・・・それでも、詳しい人とやり取りすると、「その話は暗号化して送って」という旨で念を押されることがある。

メールなどの場合、盗まれやすいから。

ところが、アメリカとイギリスの政府・諜報機関が進めてきた暗号解読技術により、「HTTPS」とか「SSL」などネット上で使われている暗号化技術の大半が無効化されている可能性が判明した、

こんなことが9月初めに報道された。

詳しく見ると、8月終わりに予告的な一報があった。

しかも、マイクロソフト、グーグル、ヤフー、フェイスブックという4大事業者と共同で解読方法を開発、という。

そこらあたり、報道から抜粋してみる。

さらに、暗号化設定のシステムの中に、情報に侵入するための「弱い部分」まで、あらかじめ(当然、内密に)設定してある、という。

朝日

「ネット上の情報の多くは『SSL』や『VPN』などと呼ばれる手法で暗号化され、第三者が傍受しても内容は読めないとされている。

NSAは暗号の解読を重要目標とし、スーパーコンピューターを駆使。

IT企業やインターネットのプロバイダーなどの協力を得て、暗号情報に侵入するための「裏口」も設けているという。

暗号化には元々、米国の団体などが作った世界的な基準があるが、NSAは設計段階から関わり、侵入しやすいよう「弱い部分」を仕込んでいた」

日経は、英紙ガーディアン(電子版)の報道として、

「米中央情報局(CIA)元職員の提供された内部文書から、

米英両政府の通信傍受機関がインターネット企業の協力を得て、ネット上の通信に掛けられている暗号を解読できる仕組みを秘密裏に企業側のシステムにもぐり込ませていた。

ネット上での買い物や銀行決済などで使われている暗号を解読して個人情報を得ることが可能で、同紙はネット企業が利用者に保障している通信の秘密はほごにされている。」

さらに、日経

米国家情報長官室は2013年9月6日(米国時間)、英ガーディアン紙や米ニューヨークタイムズ紙などが5日(同)に行った「米英政府はインターネットの暗号化通信を解読可能」という報道に対して、「NSA(米国家安全保障局)が暗号化通信の解読に取り組んでいることは秘密でもニュースでもない」などとする声明を発表し、

IT Pro

「商用ソフトに設けたバックドアを使ったりすることで、暗号化通信を解読している」

「これらプロジェクトは『Bullrun』と呼び、HTTPSやVoIP、SSLなど、インターネット上で広く使われている技術を対象としている」

「NSAは10年前からこれら暗号解読技術の開発を進めており、2010年に大量の通信を解読可能になったという。

NSAは同技術の開発などに、年間2億5000万ドルの予算を投じている。」

「NSAは、大手通信事業者から直接インターネット通信を傍受できる体制を、2013年までに整備する計画」

「米マイクロソフト、米グーグル、米ヤフー、米フェイスブックという『ビッグ4』のサービス事業者と共同で、

これらのサービスのトラフィックを解読する方法を開発している」

スラッシュドット・ジャパン 2013年09月12日 はその後の報道として

「Googleは、新しい暗号化の取り組みに関する詳細を提供していないが、エンドツーエンドの暗号化を利用する予定だという。

そしてすべてのサーバーおよび光ファイバ回線が暗号化されるだろうとしている。

なお、Googleは政府機関から国家安全保障上の理由から、データ開示の要請があった場合、

それに従う法的義務を負っているため拒否することはできないが

、新しい暗号化技術の導入により、政府機関に勝手に解析されることは防ぐことができると考えているようだ。」

なお、朝日は、アメリカ政府の予算について8月30日に報道していた。

「ハイテク監視を含む諜報インフラに対する投資が大きく増加している」

これらをみれば、ネットの個人情報やその他は完全に漏れている、と覚悟の上ですべきか・・・

ところで、昨日で議会の一般質問が済み、来週火曜日で閉会。

今日は、名古屋高裁への書面を完成させて、送付する。

こちらの求めに応じて、地裁が一切認めてくれなかった「文書提出命令」を、

高裁の裁判長は「積極的に判断します」と付言して「命令を出す」旨を示してくれた。

2週間前のラウンドテーブルでのやりとりだけど、

裁判長から「ついては、相手方をもう少し絞り込んで。」との指示があった。

こちらが「はい、次回までに整理します」と答えたら、

裁判長から「もっと、早くできませんか」との求め。

私は、「では、早急に」と答えた。

・・・ということで、次回10月の弁論との中間のあたりの今日、書類を発送する。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●ネット暗号:米英が解読…10年に実用化、個人情報を入手

毎日新聞 2013年09月06日

【ロンドン小倉孝保】英紙ガーディアン(電子版)は5日、米英両国の秘密情報機関が2010年にインターネット上の暗号(暗証番号やパスワードなど)解読技術を開発し、ネット銀行でのやりとりや医療記録などの個人情報を入手していたと報じた。電子メールや検索記録を傍受していることはわかっていたが、暗号で保護されている個人情報までも入手していたことがわかったのは初めて。

米政府による個人情報収集活動を暴露しスパイ活動などの罪で米司法当局に訴追され、ロシアに亡命した中央情報局(CIA)元職員のエドワード・スノーデン容疑者の資料で判明した。

米国家安全保障局(NSA)と英政府通信本部(GCHQ)は協力して、ネット関連企業が利用者の秘密を保持するために設定しているパスワードなどの暗号を破る技術を開発した。長年、スーパーコンピューターを使って研究され10年に実用化されたらしい。

同紙によると、両機関はこうした活動について、テロ対策の一環と説明しているが、ネット専門家は、「すべてのネット利用者のプライバシーを犯している。また、暗号はネット上でのやりとりの基本であり、それを破ることはネット自体の信用を傷つける」と警告している。

このニュースは米紙ニューヨーク・タイムズ、米オンラインメディア「プロパブリカ」も同時に報道した。ガーディアン紙は英政府当局の圧力を回避するため両米メディアとの提携を決めていた。

●米英、秘密裏に暗号解読プログラム開発 ネット企業が協力

日経 2013/9/6 10:02

【ロンドン=共同】英紙ガーディアン(電子版)は5日、米英両政府による個人情報収集活動について、両国の通信傍受機関がインターネット企業の協力を得て、ネット上の通信に掛けられている暗号を解読できる仕組みを秘密裏に企業側のシステムにもぐり込ませていた、と報じた。

米中央情報局(CIA)元職員のエドワード・スノーデン容疑者から提供された内部文書の内容としている。

ネット上での買い物や銀行決済などで使われている暗号を解読して個人情報を得ることが可能で、同紙はネット企業が利用者に保障している通信の秘密はほごにされている、と指摘した。

内部文書によると、米国家安全保障局(NSA)は2010年に暗号を解読できるプログラムを開発。ネット上の情報を大量に入手できるようになり、年間約2億5千万ドル(約250億円)をこのプログラムに投じている。

英政府通信本部(GCHQ)は内部文書で「われわれがこうした情報を利用できることが国民に知られれば、好ましくない認識が広まる」としていた。

同紙は政府筋から「この件を報道されると、情報収集活動が難しくなる可能性がある」として、記事にしないよう要請を受けたとしている。

●ネット暗号化、解読進む 米NSAなど 英米紙が報道

朝日 2013年9月6日20時12分

【ワシントン=中井大助】インターネットでやりとりする情報を守るための暗号化の多くが、米国家安全保障局(NSA)などによって解読されたり、無効にされたりしていることが5日、明らかになった。米中央情報局(CIA)のエドワード・スノーデン元職員から提供された文書などを元に、米紙ニューヨーク・タイムズ(NYT)と英紙ガーディアンが同時に報じた。

ネット上の情報の多くは「SSL」や「VPN」などと呼ばれる手法で暗号化され、第三者が傍受しても内容は読めないとされている。

報道によると、NSAは暗号の解読を重要目標とし、スーパーコンピューターを駆使。IT企業やインターネットのプロバイダーなどの協力を得て、暗号情報に侵入するための「裏口」も設けているという。

暗号化には元々、米国の団体などが作った世界的な基準があるが、NSAは設計段階から関わり、侵入しやすいよう「弱い部分」を仕込んでいたという。

●NSA、極秘プログラム「Bullrun」で暗号化技術を迂回か--NYT報道

Edward Moyer (CNET News) 翻訳校正: 編集部 2013/09/06

The New York Times(NYT)の報道によると、米国家安全保障局(NSA)は、あらゆる暗号化技術を迂回するバックドアを政府に与えることの是非をめぐる90年代の論争に敗れたにもかかわらず、「Bullrun」というコードネームの極秘プログラムを立ち上げ、今では、日常的な電子メールから金融および医療記録まで、さまざまなデジタル通信の保護を目的とする事実上の防御壁の大半を迂回することができるという。

英国のGuardian紙および非営利報道機関ProPublicaと共同で執筆された同記事は、「PRISM」プログラムを暴露したEdward Snowden氏によって提供された文書や、業界関係者とのインタビューを引用し、NSAはさまざまな手法で一般的なネット暗号化方法を迂回してきたと伝えた。それらの手法には、民間企業のサーバに侵入して暗号化キーを盗んだり、テクノロジ企業と共同でバックドアを構築したり、暗号化標準にこっそりと弱点を設けたりすることが含まれるという。

NYTは、Snowden氏が提供したメモを引用している。

NSAに相当する英国諜報機関である政府通信本部(GCHQ)職員にNSAの実績を説明する2010年のメモには、「NSAはこの10年間、広範に利用されているインターネット暗号化技術を突破する積極的かつ多面的な取り組みを主導してきた。現在、暗号解読能力はオンラインでも応用されるようになってきている。これまで暗号化されたインターネットデータは大量に破棄されてきたが、今はそのデータを利用することができる」と書かれている。

NSAの標的となった暗号化方法には、Secure Sockets Layer(SSL)や仮想プライベートネットワーク(VPN)、4Gスマートフォン向けのセキュリティ対策など、米国人が電子メールを送信したり、社内のコンピュータを利用したり、携帯電話で通信したりするときに頻繁に使われるものが含まれている、とNYTは報じた。

NYTによると、NSAは国家安全保障を理由に自らの行為を擁護しており、同局関係者は、外国のスパイやテロリストなどのメッセージを解読することができなければ、米国は深刻な危険にさらされると主張しているという。

NYTは、米憲法修正第4条に関連する法律、例えば、ある種の監視を行う際に捜査令状の取得を求める法律がこのニュースによって変わるわけではないと、あえて書いている。しかし、NSAが判断を仰ぐ秘密裁判所の存在や、自らの活動を議員に開示することに対するNSAの消極的とみられる姿勢に警戒心を抱く人々にとって、それは全く慰めにならないかもしれない。

●米政府が暗号解読報道を非難、内容は否定せず

日経 2013年09月07日

米国家情報長官室は2013年9月6日(米国時間)、英ガーディアン紙や米ニューヨークタイムズ紙などが5日(同)に行った「米英政府はインターネットの暗号化通信を解読可能」という報道に対して、「NSA(米国家安全保障局)が暗号化通信の解読に取り組んでいることは秘密でもニュースでもない」などとする声明を発表し、これらの報道を「米国と同盟国の安全を脅かすもの」などと非難した。

●米英政府はインターネットの暗号化通信を解読可能、米英紙が報じる

IT Pro 2013/09/06 中田 敦=日経コンピュータ

NSA(米国家安全保障局)やGCHQ(英国政府通信本部)は、「HTTPS」や「SSL」などを含むインターネット上の暗号化通信を解読可能であると、2013年9月5日に英ガーディアン紙や米ニューヨークタイムズ紙などが報じた。エドワード・スノーデン氏がガーディアンに提供した秘密文書から判明したとする。商用ソフトウエアにバックドアを設けるなどして、解読しているという。

NSAやGCHQは、スーパーコンピュータを用いたブルートフォース型の暗号解読を行ったり、商用ソフトに設けたバックドアを使ったりすることで、暗号化通信を解読しているという。

NSAのこれらプロジェクトは「Bullrun」と呼び、HTTPSやVoIP、SSLなど、インターネット上で広く使われている技術を対象としている。

NSAは10年前からこれら暗号解読技術の開発を進めており、2010年に大量の通信を解読可能になったという。NSAは同技術の開発などに、年間2億5000万ドルの予算を投じている。NSAは、大手通信事業者から直接インターネット通信を傍受できる体制を、2013年までに整備する計画であるとも報じている。

また英国のGCHQは、米マイクロソフト、米グーグル、米ヤフー、米フェイスブックという「ビッグ4」のサービス事業者と共同で、これらのサービスのトラフィックを解読する方法を開発しているとする。

●[CNET Japan] NSA、「画期的な」諜報機能の開発に投資か--新たな暴露文書で発覚

朝日 2013年8月30日10時6分

米国家安全保障局(NSA)の年間予算526億ドルの一部は、暗号を解読し、通常のインターネットトラフィックを解析することのできる「画期的な暗号解読機能」のための財源として要求されている。Edward Snowden氏がThe Washington Postに暴露した新たな文書によって明らかになった。

問題の文書は「Fiscal Year 2013 Congressional Budget Justification」(2013会計年度予算要求説明書)(「Black Budget」と呼ばれる)で、その4ページ目には「(前略)敵対者の暗号を解読し、インターネットトラフィックを解析するための画期的な暗号解読機能に投資している」と記されている。

Black Budgetに記載されていることから、この投資は米中央情報局(CIA)の独立系ベンチャーキャピタル投資企業であるIn-Q-Telとは別のものと考えられる。

The Washington Postによると、ハイテク監視を含む諜報インフラに対する投資が大きく増加していることがこの予算から見てとれるという。

Signals Intelligence(SIGINTとして知られる)では、「情報過多」に対処するプロジェクトだけで4860万ドルが投じられており、「Consolidated Cryptologic Program」(CCP:統合暗号解読プログラム)の名の下、3万5000人弱もの人材が雇用されている。このグループは、NSAや、米国統合軍の監視およびコード解読部門といった複数の機関に及んでいる。

今回の文書では、複数の機関が互いの領域であると認識される分野に踏み込む、複数機関にまたがった連携が明らかにされている。CIAは、「物理的なアクセスの必要を最小限に抑えるか、なくす」追跡システムの構築を計画しており、NSAは、監視対象者の近くにセンサを設置することで、グローバルな通信ネットワークを回避する容疑者に同局が悩まされずに済むようにする「リスクの高い秘密工作」に取り組んでいる。

この予算要求説明書は2012年に作成されたものであるため、注目を集めたWikileaksによる数回の情報流出を受けて、必要なコンピュータスキルを持つ「ハイリスク、ハイリターン」の請負業者、つまりEdward Snowden氏のような人物を詳しく調査しようというNSAの2013年の計画が示されている。

Snowden氏は文書を複製し、同機関が怪しい人物の排除を開始したところでそれらを暴露しようと準備していたとThe Washington Postは報じている。

この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。

●Google、NSA関連事件によりデータ暗号化計画を前倒しへ

スラッシュドット・ジャパン 2013年09月12日 13時09分

あるAnonymous Coward 曰く、

米国家安全保障局(NSA)の監視活動をめぐるスキャンダルを受け、Googleは6月に発表していたデータセンター間のデータ暗号化を強化する計画を数か月ほど前倒しして完了させることにしたそうだ。

NSAや英GCHQが進めてきた暗号解読技術により、HTTPSやSSLなどネット上で使われている暗号化技術の大半が無効化されている可能性が判明したためだ。

Googleは情報の安全性を強化するため、新しい暗号化技術を導入することを決めていた。

Googleは、新しい暗号化の取り組みに関する詳細を提供していないが、エンドツーエンドの暗号化を利用する予定だという。そしてすべてのサーバーおよび光ファイバ回線が暗号化されるだろうとしている。なお、Googleは政府機関から国家安全保障上の理由から、データ開示の要請があった場合、それに従う法的義務を負っているため拒否することはできないが、新しい暗号化技術の導入により、政府機関に勝手に解析されることは防ぐことができると考えているようだ。

また、シリア電子軍、ロシア、中国、イスラエルなどの政府機関や匿名ハッカーグループの脅威に対抗するためにも複数の対策を取り入れるとしている。

| Trackback ( )

|

国内で最大の医療法人とされる「徳洲会」のグループで、組織ぐるみの大規模な選挙違反が行われていた疑いで、東京地検特捜部が公式に動いた。

選挙の時に企業や団体、組合なとが、「組織ぐるみ」で選挙(準備)運動を丸がかえすることの問題は、ずっと以前から指摘されていること。

しかし、警察はなかなか手を出さない。

ともか、組織的な運動員の報酬などに関する買収事件には、2つのポイントがある。

常にそうだけど、その候補者の背景にある現実的な固有の問題と、そもそも公選法の規定を無視するもしくは潜り抜ければ良いとの基本的な倫理・政治姿勢の問題。

特捜が調べるから、今回の事件の詳細は、いずれ明らかになるとして、現時点の報道を整理しておく。

★今回の固有の問題。それは、医療法人としての責任。

たとえば、

(東京新聞)「大阪大医学部卒の徳田虎雄氏が一九七三年、大阪府松原市に個人病院を開設後、七五年に医療法人『徳洲会』(大阪市北区)を発足したのが始まり」

(時事) 「徳洲会グループは、徳田議員の陣営に傘下の病院などの看護師や職員を運動員として派遣し、

昨年11月の衆院解散後から同年12月15日の投票日前日まで、選挙区内で戸別訪問やポスター張りなどに従事させた疑い」

(NHK)「徳洲会の本部から各地の病院に送られたとされる文書では、

選挙期間中、職員を『欠勤扱い』にして派遣し、その間の給与を後日、ボーナスに加算して支給することや、

派遣にかかる費用についてはあらかじめ職員に渡し、個人名の領収書で精算することなどを指示」

(産経)「医療法人は国や自治体から多額の補助金を受ける非営利法人であり、

中でもグループの2法人は、法人税、固定資産税が免除される社会医療法人の認可を受けており、高い公益性が求められている」

★以上のことに関係なく、公選法との関係からの本質的、普遍的な問題。

(東京)「公選法では『機械的労務』に携わるウグイス嬢や手話通訳者らへの、一定報酬の支払いを認めている。

一方で、候補者への支持を有権者に直接働き掛ける運動員への報酬の支払いは禁じている」

(産経)「公選法は第三者が資金を提供しての運動員派遣を禁止。

最高裁では今年1月、経営する会社の社員に選挙運動の報酬を支払う約束をしたとして公選法違反罪に問われた元民主党比例代表候補の男性について、

懲役2年執行猶予4年とする有罪判決が確定している」

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●医療法人「徳洲会」選挙運動員を多数派遣か

NHK 9月17日

大手医療法人「徳洲会」グループが去年12月の衆議院選挙で、自民党の徳田毅議員の陣営に多数の職員を運動員として派遣し、給与や日当を支払っていた疑いがあることが、関係者への取材で分かりました。 大手医療法人「徳洲会」グループが去年12月の衆議院選挙で、自民党の徳田毅議員の陣営に多数の職員を運動員として派遣し、給与や日当を支払っていた疑いがあることが、関係者への取材で分かりました。

総務省は「公職選挙法に違反する可能性がある」としています。

関係者によりますと、徳洲会は全国で病院などの医療施設を経営していますが、去年12月に行われた衆議院選挙で、徳田虎雄理事長の次男で、鹿児島2区から立候補し当選した自民党の徳田毅議員の陣営に、多数の職員を運動員として派遣していたということです。

NHKが入手した徳洲会の本部から各地の病院に送られたとされる文書では、選挙期間中、職員を「欠勤扱い」にして派遣し、その間の給与を後日、ボーナスに加算して支給することや、派遣にかかる費用についてはあらかじめ職員に渡し、個人名の領収書で精算することなどを指示しています。

関係者によりますと、派遣された職員は少なくとも、全国30余りの病院から合わせて200人以上に上り、選挙区内で戸別訪問などを行って徳田議員への投票を呼びかけたということです。

総務省の選挙課は「登録のない運動員に、選挙運動の対価として給与を支払うことは、公職選挙法で報酬の支払いを禁じた運動員買収に当たる可能性がある」としています。

徳田毅議員の事務所は「事実関係を確認しなくてはならないので、現時点ではコメントできない」と話しています。

自民党の石破幹事長は記者会見で、「徳田議員本人から『報道された内容について説明したい』という連絡があり、なるべく早く本人から話を聞きたいと思っている。現段階ではコメントは差し控えたい」と述べました。

.答えられない

医療法人「徳洲会」は「担当者が打ち合わせ中で答えられない」としています。

●徳洲会 公選法違反疑い 徳田陣営に 職員派遣、報酬

東京 2013年9月18日

医療法人「徳洲会」グループが昨年十二月の衆院選で、自民党の徳田毅衆院議員(42)=鹿児島2区=の選挙運動のために、全国から多数の職員を現地に派遣し、報酬を支払っていた疑いが強まり、東京地検特捜部は十七日、公選法違反(買収)の疑いで東京都千代田区の徳洲会東京本部などを家宅捜索し、強制捜査に乗り出した。 医療法人「徳洲会」グループが昨年十二月の衆院選で、自民党の徳田毅衆院議員(42)=鹿児島2区=の選挙運動のために、全国から多数の職員を現地に派遣し、報酬を支払っていた疑いが強まり、東京地検特捜部は十七日、公選法違反(買収)の疑いで東京都千代田区の徳洲会東京本部などを家宅捜索し、強制捜査に乗り出した。

関係者によると、グループの系列病院に勤める医師や看護師、事務職員ら数百人が現地に派遣され、衆院が解散した昨年十一月十六日から投開票前日の十二月十五日まで、鹿児島市内や指宿(いぶすき)市、奄美市などで戸別訪問やポスター張りなどの選挙運動に従事。職員は欠勤扱いとなり給与は減額されたが、ボーナスを上乗せするなどして穴埋めする形で、事実上の報酬を支払ったとみられる。

公選法では「機械的労務」に携わるウグイス嬢や手話通訳者らへの、一定報酬の支払いを認めている。一方で、候補者への支持を有権者に直接働き掛ける運動員への報酬の支払いは禁じている。

徳洲会グループは、元衆院議員で自由連合代表などを務めた徳田虎雄氏(75)が創設し、理事長を務める。徳田議員は虎雄氏の次男で公設秘書や徳洲会理事などを務めた後、虎雄氏の政界引退に伴い二〇〇五年に鹿児島2区で初当選し、現在三期目。昨年十二月に発足した第二次安倍内閣で国土交通・復興政務官に就任したが、女性問題が発覚し、今年二月に「一身上の都合」を理由に辞任した。

徳田議員の国会事務所は「事実確認中のためコメントできない」、医療法人「徳洲会」東京本部は「担当者がいないので対応できない」としている。

◆医療法人の認可 見直しに発展も

徳洲会グループは、全国に六十余の総合病院や二百余の介護・福祉施設などを運営し、グループ全体で約二万七千人の職員が働く国内最大規模の民間医療組織。「生命だけは平等」を理念に、過疎地医療に力を入れ、北海道から沖縄県まで全国各地に傘下の病院を次々と設立していった。

大阪大医学部卒の徳田虎雄氏が一九七三年、大阪府松原市に個人病院を開設後、七五年に医療法人「徳洲会」(大阪市北区)を発足したのが始まり。

現在のグループは徳洲会のほか、特定医療法人「沖縄徳洲会」など複数の医療法人で構成。医療法人は国や自治体から施設建設時などに補助金を受ける非営利法人で、中でも国税庁が特に公益性が高いと承認した特定医療法人は、医療法人よりも法人税が6%以上軽減される。東京地検の捜査を契機に、こうした認可の見直し議論に発展する可能性もある。

グループをめぐっては二〇〇三年に大阪国税局による税務調査で、〇二年三月期までの六年間に計約十六億円の申告漏れが発覚し、約五億円を追徴課税された。徳田氏が〇五年に政界引退後、代表だった政党「自由連合」(解散)への徳洲会グループによる貸付金が約七十二億円に上り、返済のめどが立っていないことも発覚した。

●徳洲会、公選法違反の疑い 徳田陣営に職員や報酬 東京地検が家宅捜索

日経 2013/9/17

昨年12月の衆院選で、自民党の徳田毅衆院議員(42)=鹿児島2区=の選挙運動に、全国に病院を展開する徳洲会グループの職員らが多数参加し、報酬が支払われていた疑いが強まったとして、東京地検特捜部は17日、公職選挙法違反(買収)の疑いで徳洲会の東京本部(東京・千代田)など関係先を家宅捜索した。特捜部は押収した資料の分析や関係者の聴取を進めるとともに、徳田議員の関与の有無も調べるとみられる。

関係者の話などによると、選挙運動には、徳洲会グループ傘下の病院から数百人規模の職員や看護師らが参加。仕事を休んで支払われなかった分の給与が、その後、賞与で穴埋めするなどして支給された疑いが持たれている。職員らの選挙運動への参加は、東京本部が指示したとみられる。

公選法は、選挙運動員に報酬を支払うことは、乗用車の運転手ら事務員などを除き、原則として禁じており、特捜部は給与の穴埋めが買収に当たるとみている。

徳田議員は、徳洲会グループ創始者である徳田虎雄・元衆院議員(75)の次男。虎雄氏の政界引退後に地盤を引き継ぎ、昨年の衆院選で3選を果たした。徳田議員は、医療法人徳洲会の常務理事などグループの要職を兼務していた。

徳田議員は昨年12月に発足した第2次安倍晋三内閣で国土交通・復興政務官に就任したが、女性問題が一部で報じられた後、今年2月に辞任した。

徳洲会グループは医療法人徳洲会、一般社団法人徳洲会など計51の法人で構成される日本最大級の医療グループ。

全国各地で66の総合病院のほか、診療所、介護施設などを展開している。関連法人の役員には虎雄氏の親族らが就くなどしている。

●徳洲会理事が指示か=徳田陣営への職員派遣-衆院選公選法違反・東京地検

時事 (2013/09/18-05:17)

昨年12月の衆院選をめぐる徳洲会グループの公選法違反容疑事件で、同グループの理事クラスの幹部が自ら系列病院に対し、職員を徳田毅衆院議員(42)=自民、鹿児島2区=の陣営に派遣するよう指示していた疑いがあることが18日、分かった。理事は徳田議員の親族が務めたり、職員の派遣元である病院長が兼務したりする。

職員の宿泊費など選挙運動にかかった経費の精算を、警察による選挙違反の取り締まりが収束するまで先延ばしにするなどして、不正の発覚を免れようとしていた疑いも浮上。

東京地検特捜部はグループ幹部が主導していたとみて調べを進めている。

関係者によると、徳洲会グループは、徳田議員の陣営に傘下の病院などの看護師や職員を運動員として派遣し、昨年11月の衆院解散後から同年12月15日の投票日前日まで、選挙区内で戸別訪問やポスター張りなどに従事させた疑いが持たれている。

派遣された職員らは少なくとも100人以上に上り、各病院が欠勤扱いにし、後日給料に上乗せする形で報酬が支払われていたという。

選挙運動に派遣された職員の経費精算の先延ばしについては、グループ関係者は「選挙違反の発覚を免れるための徳洲会のいつもの方法。経費は2億円は下らない」などと説明している。

徳田議員の父で徳洲会理事長の徳田虎雄元自由連合代表が選挙運動を仕切っていたという関係者証言もあり、特捜部は徳田議員と虎雄氏の関与についても調べている。

●徳洲会グループは理事長一族の「選挙マシン」 前例ない組織的動員の疑い

産経 0917

昨年の衆院選で徳田毅(たけし)衆院議員(42)=自民・鹿児島2区=を当選させるため、徳洲会グループが全国50余りの病院職員を選挙運動に大量動員していたことが16日、明らかになった。公的な役割を担うべき医療法人が、理事長一族の「選挙マシン」として働かされていたという、過去に例のない組織的な選挙違反の疑いがある。

徳洲会は、創業者の徳田虎雄氏(75)が理事長を務める医療法人徳洲会、特定医療法人沖縄徳洲会など計51の法人で構成され、運営する総合病院は全国66に上るほか、診療所、老人保健施設、介護事業所、特別養護老人ホームなど計361もの施設を運営する国内最大級の医療・福祉グループだ。

医療法人は国や自治体から多額の補助金を受ける非営利法人であり、中でもグループの2法人は、法人税、固定資産税が免除される社会医療法人の認可を受けており、高い公益性が求められている。

昨年の衆院選で徳洲会グループは、小規模な病院を除いた50余りの病院職員を鹿児島県に派遣し、徳田毅氏の選挙運動にあたらせたほか、虎雄氏の盟友といわれる野党代表の陣営にも、神奈川県内の4病院の職員を派遣していた。

派遣拒めば「徳田家に対する反逆」

鹿児島の選挙事務所には選挙期間中、各病院の事務職員だけでなく、事務局長、看護師長ら事務部門と看護師部門の責任者も常駐させていた。その間の給与や日当、経費はすべて病院持ちで、事実上の「丸抱え選挙」だった。

派遣された地方病院の事務責任者は「派遣の指示を拒んだりすれば徳田家に対する反逆と見なされる。従わざるを得なかった」と証言しており、強制的な動員だった疑いが強い。

職員を派遣した病院の中には、厳しい資格要件が課された社会医療法人や特定医療法人が運営する病院も含まれる。このためこの問題は、公選法に抵触する疑いがあるだけでなく、医療法人の資格認定にかかわる問題にも発展する可能性がある。

公選法は第三者が資金を提供しての運動員派遣を禁止。最高裁では今年1月、経営する会社の社員に選挙運動の報酬を支払う約束をしたとして公選法違反罪に問われた元民主党比例代表候補の男性について、懲役2年執行猶予4年とする有罪判決が確定している。

●与党内にも徳田議員の辞職論 徳洲会巡る公選法違反容疑

朝日 2013年9月18日

医療法人「徳洲会」グループをめぐる公職選挙法違反容疑事件で17日、野党から自民党の徳田毅衆院議員の議員辞職を求める声が相次いだ。

安倍政権と与党幹部は事態の推移を見守る構えだが、与党内からも早期収拾を図るため、辞職論が出始めた。

民主党の閣僚経験者は「これは悪質だ。議員辞職しかないのではないか」と批判。共産党の穀田恵二国対委員長も朝日新聞の取材に対し、「醜悪な団体ぐるみの選挙だ。議員辞職に値する」と述べた。

自民党の石破茂幹事長は17日、徳田氏から電話で「ご迷惑をかけて申し訳ない」と伝えられたことを記者団に明らかにした。

石破氏は「捜査機関が公に行動に出たことはそれなりに重みがあるもので、粛然と受け止めたい」と語ったものの、今後の対応については「事態の推移を注視して参りたい」。菅義偉官房長官も記者会見で「もうしばらく推移をみてみたい」と述べるにとどまった

●徳洲会、ボーナスで給与補填 医療法人認可見直し議論も

朝日 2013年9月17日16時2分

昨年12月の衆院選前に徳洲会グループで出回ったとされる内部文書。「読後破棄」の注意とともに、欠勤で減額となった職員の給与を賞与で加算支給することなどが記されている

国内最大の医療法人「徳洲会」グループで、組織ぐるみの大規模な選挙違反疑惑が浮上した。全国に66病院を展開する徳洲会グループは、公益性が高いとして高額の税優遇を受けているほか、国からも毎年補助金を受けている。今後、医療法人の認可見直しの議論に発展する可能性が高い。

徳洲会、徳田議員陣営に職員派遣か

徳洲会グループは、医療法人「徳洲会」のほか、特定医療法人「沖縄徳洲会」や社会医療法人「木下(きおろし)会」など複数の法人で構成されている。それぞれの医療法人が全国各地で、病院や老人ホームなどを運営している。

グループ関係者によると、昨年12月の衆院選では、これらの医療法人が運営する全国の病院から、自民党の徳田毅衆院議員(42)の選挙区に職員が派遣されたという。

| Trackback ( )

|

神奈川県の小田原市でいろいろと問題になっている。

最近では、消防署関係の疑惑で内部告発があったり、職員が警察に入札関連において「上司は業者と癒着がある」との旨で刑事告発したり、

先日は、新聞社の情報公開請求に対して、「文書の一部を改ざんしたり、一部削除」して開示したり・・・などの不正が、

これまた、内部告発によって発覚。

聞けば、どこにでもありそうな話、という人もいるだろう。

でも、これだけ顕著になったのは、「内部告発」がキーだろう。

どうも、市長の対応や答弁もヘンなので、Webページをみたら市長(2008年から市長/2期目)が昨年、「この数年来の問題事案の幾つか」について弁明していた。

・・これで市民は納得するのかなぁ・・・ (このブログ末に一部を抜粋した)

ところで、過日に自宅にあった電話のこと。

初めての人からで 「・・・ですか?」

こちら 「はい。」

「・・・の裏金のことですが、資料提供したい。」

(注*「・・・の裏金」とは、「ある自治体の役所の裏金のこと」。ある自治体とは、ここでは内緒)

とのことだった。

そのまま、少し話をお聞きした。

聞いていて、十二分にあり得ることと受け止めた。

「証拠もあります」 ということで 「後日、届くようにします」 とのことだった。

あとは、その人次第。

なお、ここのところ、猛暑なので、早朝ウォーキングのあと、朝食、そのまま野良仕事のパターンにしている。

だから、ブログのアップは昼になっている。

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●小田原市公式ページ

★ 情報公開制度とは

情報公開制度とは、市が保有している情報を市民のみなさんに公開する制度です。

この制度は、市の保有している情報に関して、市民のみなさんには知る権利があることと、市には市民のみなさんに説明する責任があることを定めており、市 の保有している情報を広く公開することで、市民のみなさんに、市が行っている事業内容を理解していただき、透明で開かれた市政を推進することを目的として います【小田原市情報公開条例第1条】。

|

●小田原市消防で入札情報漏れ、職員が内部告発/神奈川

カナコロ 2013年5月3日

小田原市消防本部の広域化に伴い新たに購入した制服など総額1億円超の被服入札で、落札した業者への予定価格漏えいがあったとして、同消防本部の現職係長が消防長と担当職員の計2人を競売入札妨害の疑いで横浜地検小田原支部に告発したことが、2日分かった。

告発状などによると、同市と周辺の1市5町は消防業務の統合に向け、新たな制服と防火服を購入することを決め、費用負担やデザインなどを検討。2012年8月にそれぞれ指名競争入札を実施した。

制服は約5700万円で相模原市の業者が落札。防火服は約5千万円で横浜市の業者が落札した。落札率はいずれも約98%で予定価格に極めて近かったことなどから、価格が事前に業者側に伝わっていた可能性があると指摘している。告発は今年4月30日付。

新たな小田原市消防は小田原、南足柄の両市、中井、大井、松田、山北、開成の5町を管轄。3月31日に組織を統合した。

今回の告発に関する神奈川新聞社の取材の申し入れに対し、消防長は「関与していないので、取材に応じる必要がない」などと副消防長を通じてコメント。加藤憲一市長は「指摘を受けて調べたが、不正行為はないと確認した」と話している。

●市長「事実確認が必要」、入札疑惑やパワハラ問題で/小田原

ヤフー/ カナロコ by 神奈川新聞 6月26日(水)

小田原市消防の内部から相次いで表面化した被服購入の入札に関わる疑惑やトップのパワーハラスメント的な言動の問題などが、26日に開かれた同市議会の一般質問で取り上げられた。

加藤憲一市長は「事実を確認する必要がある」などと答弁した。

質問したのは、木村信市氏(無会派)。3月末の消防広域化以降、入札価格漏えいの疑いでの告発、勤務条件悪化の訴えに対するパワハラがあったとする市公平委員会への措置要求と、いずれも職員が提起した異例の事態に「相当の覚悟と問題があってのことだろう」と指摘した。

価格漏えいの疑惑に対し、加藤市長は「指名競争入札により適切に実施された」と否定。木村氏は「告発状によれば、価格決定に至るまでの作業が小田原側の一部の人間によって行われたことも問題視している」と追及した。

昨年8月に行われた入札に向け、規定通りに当時の足柄消防組合との合同チームで制服のデザインや数量などを検討したとの答弁を受けて、木村氏は関連する議事録の提出を求めた。

これに対し、鈴木元消防長は「内部の会議なので議事録はない。質問にあった、仕様案を合同チームがまとめた日時(昨年6月)は資料の次第にあったもの」などと答弁、具体的な検討内容は明かさなかった。

こうした作業の進め方に旧足柄組合側の幹部らが連名で今年4月、加藤市長に内情を訴える手紙を出して面談を求めていたが、実現はしなかった。その理由を問われた加藤市長は「職場環境で職員が抱える課題や要望は、まずそれぞれの所属部局での検討・調整を踏まえ、個別具体に対応する必要がある」と答えた。

最後に木村氏は「2年前に相次いだ市職員の不祥事を受けて全庁挙げたコンプライアンス(法令順守)の取り組みがされた。今回の件は不祥事の再発ととらえているか」と質問した。加藤市長は「手紙などでなく事実を確認すべきだ」との認識を示した。

また、措置要求を受けた公平委は今後、関係者からの聞き取りなどの調査を実施、審査判定を下すとの手順が市側から説明された。

●小田原「合同で」、足柄「連絡ない」 消防広域化の被服購入で食い違い

ヤフー/カナロコ by 神奈川新聞 8月13日(火)

県西部の消防広域化に伴い新調した被服の購入手続きをめぐり、統合した小田原市消防と足柄消防組合との見解が食い違っていることが12日までに、明らかになった。入札準備を「合同で行った」とする小田原側に対し、足柄側は「実質的な議論や連絡もなかった」などと反論。小田原市では、内部から議会答弁との整合性を疑問視する声も上がっている。

今年3月末の統合に際し、制服や防火服の仕様は、小田原と足柄の職員でつくる「消防実務チーム・総務グループ」で検討するとされていた。

昨年8月の入札までに開かれた会合は計10回前後。同年9月の小田原市議会本会議で総額1億円に上った入札の契約議案が提出され、被服購入の経緯を問われた鈴木元消防長は、「チームによって合同で検討を行った」などと答弁した。

しかし、神奈川新聞社が情報公開制度を利用し、検討作業に関連する議事録を入手したところ、入札後に説明を求めた足柄側に対し、小田原の担当者による「9月定例会で議決すべき案件であったため、足柄側へ諮る時間的余裕がなかった」との発言記録があった。

この件に関する取材に対し、鈴木消防長は「検討に対する受け取り方で、小田原側と足柄側で深度の違いがある」などと説明。

一方、当時足柄消防組合の韮山茂消防長(現足柄消防署長)は「小田原側から被服仕様の決定の話があったのは入札後。総務グループの会合は、両者のメンバーが顔を合わせ議論したことはほとんどなく、電話やメールもなかった」と指摘している。

一連の問題について、小田原市は内部通報に基づく調査を進めている。

●小田原市公開の文書が一部改ざん、消防長を懲戒処分/神奈川

カナコロ 2013年8月17日

県西部の消防広域化に伴い新調した被服購入をめぐり、検討経過に関する情報公開請求を受けた小田原市が、公文書の一部を改ざんして公開していたことが16日、分かった。

被服の仕様を検討する打ち合わせに出席していた業者名などが削除されていた。市は改ざんを指示したとして、鈴木元・消防長を同日付で戒告の懲戒処分とした。同市議会で購入手続きに関する問題点が指摘され、神奈川新聞社が市情報公開条例に基づき請求していた。

情報公開時に改ざんされたのは、昨年5月18、31日、7月5日に小田原市などで開かれた打ち合わせ内容をまとめた3件の公文書。

いずれも、打ち合わせに出席していた業者名(うち1件は業者側の担当者名)が削除されており、5月18日の概要をまとめた文書では「概ね確定しているものについて仕様書を依頼」などとする記述も消されていた。

同市によると、業者名の削除は鈴木消防長が指示していた。担当者がパソコンに保存されていた文書の記述を直接削除したり、出力した文書上に修正テープを貼り付けたりして、記載がないように見せかけていた。

8月に入り、「変造行為は業者との癒着の証拠」などと指摘する内部通報が市に寄せられ、市側が調査したところ不正な改ざんが発覚したという。

16日、市役所で会見した鈴木消防長は「決裁を経ていない文書であり、公文書ではなく、単なるメモにすぎないと判断した」と説明。打ち合わせに業者が同席していたことに関しては「助言を受けるためだった」とし、「(請求者の)誤解を招かないように削除を命じた。公文書のとらえ方について、思慮が足りなかった」と謝罪した。

加藤憲一市長は「消防トップとしてあまりにも軽率であったと言わざるを得ない。公文書公開制度の公正、適正な運用に対して疑念を抱かせ、市民の信用を失墜させる結果となり、極めて遺憾」と文書でコメントした。

情報公開時に記述が削除されていた業者は、昨年8月の入札で指名され、落札した。この入札に関しては、事前に業者に予定価格が漏れていた疑いがあるとして、今年4月に消防職員が鈴木消防長らを地検小田原支部に刑事告発している。

神奈川新聞社は、小田原市議会で6月に被服購入に関する指摘があったことを受け、関連資料について情報公開請求していた。

このほか、副消防長ら3人が文書訓告などの処分となった。

●小田原市:情報公開請求文書一部変造 消防長を戒告処分 /神奈川

毎日新聞 2013年08月17日

小田原市は16日、情報公開請求のあった公文書の一部変造を指示したとして、鈴木元(はじめ)消防長(59)を戒告の懲戒処分とした。副消防長(57)を文書訓告、消防総務課長(50)と総務係長(49)を文書注意とした。

市職員課によると、鈴木消防長は6月27日付で公文書公開請求のあった昨年度の消防被服購入にかかる打ち合わせなどの記録について、出席していた業者名など4カ所の記載の削除を指示した。

鈴木消防長は「打ち合わせのメモという認識で、公文書として開示するに当たり、誤解を招かないよう削除を指示した。公文書に対する認識が甘く、思慮が足りなかった」と陳謝した。

消防被服購入を巡っては、現職の消防職員が今年4月、落札業者に予定価格を漏えいしたとして、鈴木消防長らを横浜地検小田原支部に告発している。

これについて鈴木消防長は「情報漏えいや業者との癒着など告発されるようなことは断じてない」と釈明。市も告発後の職員や業者からの事情聴取で「癒着があったとは判断できない」と結論づけている。【澤晴夫】

小田原市長・加藤けんいちとおだわらを拓く力(加藤けんいち後援会)の公式ホームページ から

★ (加藤けんいち後援会)の公式ホームペー

★ 小田原市の「不祥事」について:加藤けんいち /2012/05/03

みなさんこんにちは。

小田原市長の加藤です。

この間、小田原市に発生した不祥事についてお話をいたします。

最近、この小田原市に発生した不祥事について、いろいろな情報が飛び交ってしまっています。

さまざまな憶測、あるいは偏った見方、こういったものがいろいろな紙面で流されている中で、市民の皆さんもずいぶん心配をされていることと思います。

ひとつひとつお話をしたいと思います。

まず最初に不祥事として取り上げられたのは、市立病院の宿日直手当の過払い問題です。

これは、平成17年度ないし平成18年度に発生した問題が解決されずに、そのままずっと根強く存在をしていたものが、2年前に発覚したしたものでございます。

私どもも、そういう問題の存在に対して、どういった構造で過払い問題がおきてきたのか、何が問題だったのか、何か不正があったのか、犯罪性はあるのか、そういう視点で事実を明らかにしようという取り組みを進めて参りました。

・・・・・・・(略)・・・

2つ目、農政課の贈収賄(ぞうしゅうわい)の問題です。

これも事件が起きたその問題となった贈収賄の出来事自体は、平成21年の3月4月、平成20年度の終わりですね。私が就任したその年の終わりぐらいでありますけれども、そういう意味では私の任期の中で起きたことでありますが、おそらくそれまでの、さまざまな小田原の中での、いわゆる受発注の関係性の中での問題が、この事件につながったと思っております。

これにつきましても、当然のことながら事実関係を究明し、その当事者となった職員については懲戒免職ということになっております。

またその当時、その作業に関わっていた直属の上司、こういった者達の処分も行い、当時の責任者だった課長級の職員については、その後、私どもの方から告発をしております。

厳しくのぞみ、当然、私どもも、身をきる処分をさせていただきました。

・・・・・(略)・・・

また、比較的最近発生した、市立病院の医事課の金庫から、現金が盗まれてしまったという事件がございました。

これは私も大変驚きました。

というのは、職員が窃盗(せっとう)の当事者になっていたからであります。

これについては、この犯罪行為については、弁解の余地はありません。

ひたすら市民のみなさまにはお詫びをするしかございません。

なぜ、この職員がそういった事件を起こしてしまったのかということは、いまだに以て私どもも大きな疑問点であり、解明できていないものでございます。

ただもう1つ、この事件が起きてしまった背景は、医事課の金庫に預かり金というお金がきちんと管理されないかたちで保管されていた、という背景があります。

この預かり金が、金庫にしっかり管理されないで保管されていた背景、この事実はずっとさかのぼれば平成17年、18年ぐらいまで、また記録に残っていない範囲ではさらにその先までさかのぼることでありまして、長らくこの市立病院の医事課の中での、大きな問題として存在していたことが改めてわかりました。

これも事の背景は、以前からずっと継続されていた、院内でのお金の管理のずさんさということにあります。

・・・・・・・(略)・・・

また最近では、教育委員会の方でも通知表の誤記入問題、三の丸小学校でのプールで水が漏れてしまって300万円の損失が発生した、こういうこともございます。

・・・・・・(略)・・・

このように、不祥事につきましては、当然それが起きた原因、背景そういったものがあり、またそれに対して一番大事なことは再発防止をしっかりやっていくことでありますので、今その取り組みをやっています。

したがって、私達がなにか意図をもって働いた、あるいは何か不正があってそういうことが起きていた、なにか隠しているんじゃないか、そういう疚(やま)しいことは一切ございません。

問題が起きた時には、それを解決することが何より大切であります。

またそれを再発をさせない、根治をするための取り組みを徹底してやることが一番大事であります。

今、その取り組みを隠すことなく進めている状況でございますので、是非ある意味、安心していただくとともに、厳しく見守っていただきたいと思っています。

・・ |

| Trackback ( )

|

5月、江戸川のウナギからセシウム、と報道されていた。

東京都や千葉県は3月に知りながら公表をしていなかったとも。

もちろん、「知りたくない」「認めたくない」から」か、検証調査もしていなかった。

千葉県の利根川ウナギは、すでに、昨年から出荷自粛されている。

対応はわかっているはずなのに、放置したのは不自然。

弁解は、「江戸川のウナギは漁として出荷していないから」という旨らしい。

しかし、「年間に約8トン水揚げされる江戸川のウナギは、都内の料亭などで振る舞われている高級魚」(各報道)だという。

影響が大きすぎるとでも思ったのか。

このあたりの経過を見た後、次の報道を記録しておく。

食物連鎖などで、汚染が長期化するのは明白。

★全国流通 福島産ウナギ「産地偽装」の裏側(ゲンダイ)

★行政ファイル:野生シカなどから基準値超えの放射性物質 /群馬 (毎日新聞 2013年06月01日)

★イノシシ肉からセシウム チェルノブイリの影響今も (静岡新聞社 2013/5/22 6:01)

1キログラム当たり408ベクレル/事故後25年以上たっても周辺諸国に広がった放射性物質の影響が残っている

★社説/ 東日本大震災 被災動物対策/効率的な保護・捕獲を急げ (河北新報)

ところで、今日は、機械植えの田植え。

除草剤を使わない栽培なので、段ボールの再生の「紙マルチ」に苗を植えて行く機械で作業。

機械とはいえ、水田の外周近くは機械では植えられないので、人手で「紙マルチ」を広げて、苗を植える作業。

明日は、毎年恒例の昔ながらの「手植え」の田植え。

今年は4人でやってくれる予定なので、私は、スムースに進むよう段取り作業が中心か。

月曜日は、6月議会の開会日。

翌日の火曜日12時が一般質問の通告期限。

ここのところ、畑仕事やウォーキングをしている時など、頭の中で、設問の組み立てや質問事項をイメージしてきた。

月曜日にそれを文字化してみる。

・・・だから、今日も田植えしながら頭の中で整理・・・か。

●人気ブログランキング = 今、4位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●ウナギから基準超セシウム 研究者通報、都県は調査せず

朝日 2013年5月17日

【福井悠介】東京都と千葉県の県境を流れる江戸川で釣り人が取ったウナギから国の基準を超す放射性セシウムが検出されたとする研究者の調査結果について、3月末ごろ把握した都と千葉県が、独自調査や情報の公表を先送りしていたことがわかった。両都県は「漁業でなく流通しないので調査しなかった」と説明している。

調査したのは近畿大の山崎秀夫教授(環境解析学)。東京都葛飾区で自営業女性(47)が3月9日に釣ったウナギから、国の基準値(1キロあたり100ベクレル)を上回る147・5ベクレルの放射性セシウムが検出された。ゲルマニウム半導体検出器で調べた。女性は、報道で江戸川下流にセシウムがたまっていると知り、山崎教授へ送ったという。

公的調査の裏付けや、他の魚種への影響を調べる必要性を考えた山崎教授は3月末、水産庁へ通報。同庁は都と千葉県へ知らせたが、両都県は16日までに調査をしていない。

●【千葉県&東京都がウナギ放射能汚染隠ぺい!】江戸川の”ウナギ”から151ベクレル検出!水産庁公表!今頃、釣り人に注意呼びかけ

ベスト&ワースト 2013年5月19日

■3月に発覚!5月に釣り人に注意呼びかけ

2013年5月17日、水産庁は江戸川で採取された”ウナギ”から最大で1キログラム当たり151ベクレルの放射性セシウムを検出したことを発表した。

江戸川は千葉県と東京都の境目に流れる川だ。

ウナギ5体から検出された放射性セシウムのベクレル値は以下のようになる。

ウナギ001 151.0 ± 7.9ベクレル

ウナギ002 144.5 ± 6.6ベクレル

ウナギ003 104.0 ± 6.9ベクレル

ウナギ004 106.0 ± 8.4ベクレル

ウナギ005 100.5 ± 10ベクレル

全て食品基準値である100ベクレルを超過している。

合わせて、水産庁では江戸川でウナギを釣っている人たちに注意を呼び掛けている。

今後、関係都県により、江戸川のウナギの調査が行われる予定となっていますが、江戸川で釣り等によりウナギを獲っている方はご注意願います。(引用:水産庁)

しかし、この呼びかけはもっと早くできたのである。

既に3月には江戸川で採取されたウナギから放射性セシウムが検出されていたことは明らかとなっていたのだ。

この情報は千葉県、東京都に報告されていたにも関わらず、5月17日まで黙殺されていたのである。

■千葉県&東京都がウナギ汚染を黙殺

このウナギが採取された日は一番古いもので3月9日である。

このウナギは近畿大学山崎秀夫教授が検査を行い、147ベクレルの放射性セシウムを検出していることを確認している。

それぞれの採取日は以下のようになっている。

ウナギ001 3月9日(147.5ベクレル)

ウナギ002 4月29日(129.6ベクレル)

ウナギ003 4月28日(102.6ベクレル)

ウナギ004 4月28日(97.4ベクレル)

ウナギ005 5月04日(102.5ベクレル)

「同教授の検査結果」と「独立行政法人水産総合研究センターでの同検体の分析結果」は誤差の範囲内で殆ど同じものだ。

江戸川が流れている東京都と千葉県にはこの放射性セシウム汚染は連絡されていたのである。

しかし、ウナギ漁は夏からであるという理由で今回、水産庁が発表するまで、両自治体からは発表がされなかった。

千葉県と東京都は”ウナギ”の放射能汚染の実態を隠ぺいしていたという報道もなされている。

この情報を知らずに、江戸川でウナギを釣ってしまった人はどのくらいいるのだろうか?

|

●江戸川のウナギから放射性物質 出荷見合わせ要請

テレ朝 06/07 21:41

東京都と千葉県の間を流れる江戸川のウナギから国の基準を上回る放射性物質が検出されました。東京都は漁業組合に対し、出荷を見合わせるよう要請しました。