投票できる年令が18才に引き下げる公職選挙法の改正案が2日前の17日に参議院で可決、成立した。

年令の拡大が遅すぎた日本。

《新たに“有権者”として加わることになるのは18、19歳の未成年者約240万人》(日刊スポーツ)。

ただ、ネット選挙が解禁されているので、選挙権のある高校生と選挙権のない高校生が混在して交友している場合、まず、違反はおきてしまいそう 。

《◆ネット世代 / 新たに選挙権を得る18、19歳の若者は、幼い頃からインターネットを身近に感じてきた世代だ。すでに選挙でネットの活用は可能だが禁止事項もある。・・選挙期間外にツイッターやフェイスブックなどで投票を呼びかける行為は禁止されている。》(読売)

別の視点の認識も要る。(日刊スポーツ)は、

《選挙権年齢の引き下げは・・安倍晋三首相が強力に推し進める「憲法改正」には、国民投票で過半数の賛成を得ることが必要。ネットなどのメディアの影響を受けやすい若年層を取り込み、改憲を有利に展開したいとの思惑もある。憲法改正を急ごうと、手始めに国民投票法を改正したものの「安倍首相の(改正法成立)当初の思惑は、外れてしまった可能性が高い」。

その理由は5月に行われた大阪都構想の賛否を問う住民投票にあるという。「人気のあった橋下徹大阪市長をもってしても、反対派が多数を占めた。住民投票の難しさ」。さらに、このところの憲法学者による“違憲騒動”で、安倍政権への風向きは悪くなるばかり。「改憲」にたどり着くまでのかじ取りは、難航を極めそうだ。》

・・ということで、改正の法令の基本について参議院のページ にリンクし、関連記事を記録しておく。

★参議院/平成27年6月17日/公職選挙法等の一部を改正する法律案が成立しました。

●「18歳選挙権」改正公選法が成立 16年夏参院選から適用 /日経 6/17

●投票への教育課題に 18歳選挙権、来夏参院選から/6月18日 中日

●選挙権:18歳は大人か子供か 社会の目には/毎日 6月17日

●18歳選挙権成立も…「改憲」思惑外れた!?/日刊スポーツ 6月18日

●「SNSで違反」危惧も…18歳選挙権/読売 6月18日

●18歳選挙権、高齢化に一石 16年夏参院選、有権者240万人増 /日経 6/18

●選挙運動、同級生でも違反?「18歳選挙権」で取り組むべき課題/イザ 6.17

ところで、昨日6月18日のブログのアクセス通知は「閲覧数 6265」、「訪問者数 1,314」だった。

先月、ブログの左バーに設置した無料のカウンターは「864」の表示。

表示の誤差「1、5倍」は、許容範囲外か、あるいは「傾向」「概要」して意味があるとみるか・・

●人気ブログランキング = 今、1位

人気ブログランキング参加中。気に入っていただけたら ↓1日1回クリックを↓

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

★ 参議院/ 平成27年6月17日/公職選挙法等の一部を改正する法律案が成立しました。

★ 公職選挙法等の一部を改正する法律案

●公職選挙法等の一部を改正する法律案 概要

法律案 概要

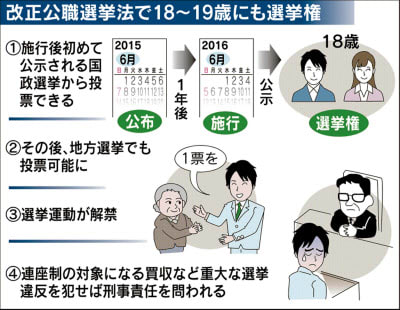

1 選挙権年齢等の18 歳への引下げ関係 (第1 条から第4 条まで関係)

「公職選挙法」、「地方自治法」、「漁業法」及び「農業委員会等に関する法律」に規定する選

挙権年齢等について、本則で、「18歳以上」への引下げの措置を講ずる。

2 施行期日関係 (附則第1 条及び第2 条関係)

この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行し、施行日後初めて行われる国

政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示され

又は告示される選挙から適用する。

3 選挙犯罪等についての少年法の特例等

(1) 選挙犯罪等についての少年法の特例(附則第5条関係)

① 家庭裁判所は、当分の間、18歳以上20歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の

事件(以下「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大

な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第20条第1項の決定(検察官への送致の決定)を

しなければならない。ただし、犯行の動機、態様等の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を

相当と認めるときは、この限りでない。

② 家庭裁判所は、当分の間、18歳以上20歳未満の者が犯した公職選挙法及び政治資金規正法

に規定する罪の事件(連座制に係る事件を除く。)について、少年法第20条第1項の規定によ

り検察官への送致を決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければな

らない。

(2) 検察審査会法等の適用の特例(附則第7条から第10条まで関係)

当分の間、18 歳以上 20 歳未満の者は検察審査員及び裁判員の職務に就くことができないこ

ととするとともに、成人に達した者でなければ民生委員及び人権擁護委員の委嘱をすることが

できないこととする。

4 民法の成年年齢等の引下げに関する検討 (附則第11 条関係)

国は、国民投票の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が18歳以上とされたこ

とを踏まえ、選挙の公正その他の観点における18歳以上20歳未満の者と20歳以上の者との均衡等

を勘案しつつ、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講

ずるものとする旨の規定を設ける。

5 その他

その他所要の規定の整理を行う。 |

●「18歳選挙権」改正公選法が成立 16年夏参院選から適用

日経 2015/6/17 日経 2015/6/17

選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が17日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。6月中にも公布し、1年後に施行される。施行後初めて公示する国政選挙から適用するため、来夏の参院選から「18歳以上」が投票できる見通しだ。世界的には選挙権年齢は18歳が一般的で、日本も国際標準に追いつく形になる。

選挙権年齢の変更は1945年に「25歳以上の男子」から「20歳以上の男女」となり、年齢引き下げと女性の参政権が認められて以来、70年ぶり。まず来夏の参院選で適用する見通しで、参院選の公示日以後に告示される知事選や市区町村長選など地方選挙も18歳から投票できるようになる。

世界的には18歳で選挙権を得る国が主流だ。国立国会図書館が昨年2月時点で各国下院の選挙権年齢を調べたところ、調査できた191カ国・地域のうち、9割の176カ国・地域が18歳以上だった。欧米の主要国はおおむね70年代に18歳以上に引き下げている。

新たに選挙権を得る18~19歳は約240万人で、有権者の約2%。各種選挙で20代の投票率の低さは際立っており、18歳選挙権をきっかけに若い世代に政治への関心が高まるよう、政府や各政党は主権者教育や政策のアピールに力を入れる考えだ。菅義偉官房長官は17日午前の記者会見で「若者の声が政治に反映され、意義深い。高校生や大学生を中心に周知啓発に取り組んでいくことが大事だ」と述べた。

選挙権年齢の引き下げに伴い、18~19歳の選挙運動も認められる。18~19歳が買収など連座制の対象になるような重大な選挙違反を犯した場合、少年法の特例として原則として成人と同じように刑事処分にするとした。裁判員や検察審査員などは当面、20歳以上のままにする。

審議では被選挙権の引き下げも議論になった。与野党の選挙権年齢に関するプロジェクトチーム座長の自民党の船田元氏は「被選挙権年齢についてもプロジェクトチームで議論を続ける」としている。

選挙権年齢の引き下げは、昨年成立した改正国民投票法で憲法改正の国民投票ができる年齢を「2018年に18歳以上」としたのを受けた措置。国民投票法は選挙権年齢や民法の成人年齢の引き下げについて「速やかに検討」するとしていた。

今回の改正公選法は付則に「選挙の公正その他の観点から均衡を勘案しつつ、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」と盛り込んでおり、民法の成人年齢や少年法の適用年齢の引き下げについて、政府・与党は今後、議論を本格化する。

●投票への教育課題に 18歳選挙権、来夏参院選から

2015年6月18日 中日 2015年6月18日 中日

選挙権年齢を「十八歳以上」に引き下げる改正公選法は十七日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。十八、十九歳の未成年者約二百四十万人が有権者に加わる見込みで、模擬投票などを通じて政治参加意識を高める主権者教育や、高校生の政治活動解禁をめぐる対応が課題となる。民法の成人年齢、少年法の対象年齢引き下げの是非も焦点だ。与野党は、初適用が見込まれる来年の参院選に向け、若年層の支持獲得の準備を本格化させる。

◆公選法改正に期待と戸惑い交錯

若年層の投票率向上につなげるため、政府は高校生向けに選挙の意義などを解説した副教材を作成し、神奈川県などが取り組む模擬投票も各地で実施する。特定政党への支持の強要にならないよう、教育の中立性確保策も検討する。全国の十七、十八歳の若者には、期待と戸惑いが交錯している。

法改正で有権者となる高校三年生の一部は選挙運動も可能となる。文部省(当時)は一九六九年の通知で高校生の政治活動を禁止したが、文部科学省は学校外での政治活動を一定程度認めることを視野に、選挙運動の在り方も含めて通知を見直す方針だ。

改正法提出者の北側一雄公明党副代表は、主権者教育に関し「二学期以降の授業で始められるようにする必要がある」と記者団に述べた。

二十歳以上を成人とする民法や、二十歳未満が保護対象となる少年法について、改正公選法は付則で「必要な法制上の措置を講じる」と規定した。成人年齢の変更で影響を受ける法律は二百本を超え、検討には時間を要しそうだ。

自民党の船田元・憲法改正推進本部長は記者団に「民法、少年法が一日も早く選挙権の年齢とそろうように議論を深めたい」と述べたものの、少年法改正には公明党内で慎重論が根強い。

新たに有権者となった若者が国政選挙直前に転居した場合、新旧いずれの住所でも投票できない事態が起こり得る現行の選挙人名簿登録制度を見直すため、自民、公明、次世代の三党は別の公選法改正案も提出した。

旧住所地で確実に投票できるようにする制度変更で、来年の参院選に間に合うよう早期成立を目指す。

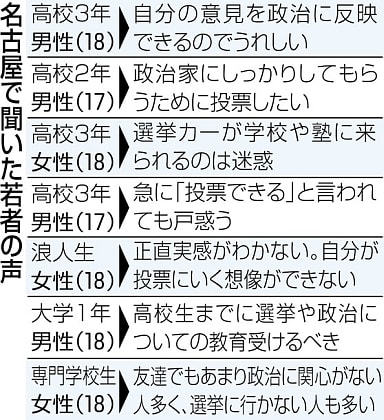

◆「意見反映できる」「実感わかない」

選挙権年齢を「十八歳以上」に引き下げる改正公選法が成立した十七日、名古屋と東京で若者に聞いた。

名古屋駅西口の近くを歩いていた愛知県津島市の高校三年男子生徒(18)は「選挙権があれば、自分の意見を政治に反映できるようになるのでうれしい。関心のある安全保障分野なども、今まで以上に考えていきたい」と笑顔で話した。

名古屋市の私立大一年下山裕大(ゆうた)さん(18)も「今は少子高齢化で高齢者の意見が政治に反映されがち。選挙権を持つことで若者の意見もプラスしていけるのでは」と前向きに受け止めた。

心配そうな表情を見せたのは岐阜市の広瀬涼さん(18)。「高校生は先生の意見に流されやすい。自分の考えをしっかり持っている必要がある」。名古屋市の若松あいさん(18)は「正直、実感がわかない。政治的な意見を自分で持てるか分からないし、自分が投票にいくのが想像できない」と話した。

東京・渋谷。同級生と会話に夢中だった埼玉県春日部市の高校二年女子生徒(17)は「必要ないのでは。普通、十八歳に聞かれても分からないし。(投票に行くかは)その時のニュースによるかな」。それでも「税金の無駄遣いとかはおかしい」とも話した。

東京都内の私立高校二年男子生徒(16)は「面倒くさいし、投票権なんていらない」。埼玉県内の高校一年女子生徒(15)は「お母さんと同じ人に投票します」と恥ずかしそうに話した。

●選挙権:18歳は大人か子供か 社会の目には

毎日新聞 2015年06月17日

選挙権を得られる年齢を20歳から18歳に引き下げる改正公職選挙法が17日成立した。全国の18、19歳の「未成年」たちが来夏の参院選から投票できるようになる見通し。とはいえ「しっかり選択して投票できるのか」と心配の声もある。そこで各地の「大人」たちに18、19歳の印象を聞いた。質問は(1)18、19歳は大人か子供か(2)その理由。

・・・・

●18歳選挙権成立も…「改憲」思惑外れた!?

日刊スポーツ 2015年6月18日

選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる改正公選法が17日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。1945年に「25歳以上」から「20歳以上」に引き下げて以来、70年ぶりの大改革となるが、安倍政権が狙う「憲法改正への道は厳しい」と指摘する専門家も。また、投票権を得た“新有権者”たちからは、さまざまな意見が持ち上がった。

新たに“有権者”として加わることになるのは18、19歳の未成年者約240万人で、有権者全体の約2%。改正法は約1週間で公布される予定で、公布から1年の周知期間を経て施行されるため、来年夏に行われる参院選が最初の適用されるのがほぼ確実。その後、知事選など地方選挙で順次導入される。

191カ国・地域のうち9割が選挙権年齢を「18歳」としているため、世界基準に合わせた格好。さらに、2014年12月の衆院選の投票率は全体が52・66%に対し、20代は世代別では最低の32・58%にとどまるなど、年代が下がるほど低くなる傾向が顕著。若者の政治離れを防ぐ狙いもある。

選挙権年齢の引き下げは、昨年の国民投票法改正で憲法改正に必要な国民投票年齢を2018年に「18歳以上」に下げるとしたことを受けた措置でもある。安倍晋三首相が強力に推し進める「憲法改正」には、衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成を得て改憲案を発議し、国民投票で過半数の賛成を得ることが必要となる。ネットなどのメディアの影響を受けやすい若年層を取り込み、改憲を有利に展開したいとの思惑もある。

憲法改正を急ごうと、手始めに国民投票法を改正したものの「安倍首相の(改正法成立)当初の思惑は、外れてしまった可能性が高いのではないか」と指摘するのは、日本選挙学会理事長で日大法学部(政治学)の岩渕美克教授だ。その理由は5月に行われた大阪都構想の賛否を問う住民投票にあるという。「人気のあった橋下徹大阪市長をもってしても、反対派が多数を占めた。住民投票の難しさを実感したはず」と話す。さらに、このところの憲法学者による“違憲騒動”で、安倍政権への風向きは悪くなるばかり。「改憲」にたどり着くまでのかじ取りは、難航を極めそうだ。

≪大学にサークル 自民支持獲得策≫自民党青年局は17日、改正公選法成立を受け、党の政策に理解を求めるため、各大学に「自民党サークル」を設けることを柱とする対策をまとめた。若年層の支持獲得が狙いだが、大学に政党が関与しすぎれば反発も出そうだ。党所属議員が卒業した大学やOB、現役学生に働き掛け、サークルの設置を促す。議員には、新たに有権者となる大学生らと積極的な交流を要請する。谷垣禎一幹事長は若年層の支持獲得について「党内の議論を聞きながら前に進めたい」と述べた。

●「SNSで違反」危惧も…18歳選挙権

読売 2015年06月18日

選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が17日、参院本会議で可決、成立した。来年夏の参院選から適用される見込みで、県内では約1万8000人が新たに選挙権を得る見通しだ。若者の低投票率が顕著になる中、政治への関心が高まるとの期待がある一方、ネット世代を取り込むことを不安視する向きもある。

◆賛否の声

改正公選法成立前日の16日夜、甲府市の県立図書館で、20歳前後の県内の大学生約20人が参加した「18歳選挙権を考える」とのトークイベントが開かれた。

山梨大2年の男子学生(20)は「若い世代の声が政治に反映するきっかけになる」と述べた。別の女子学生も「早いうちから政治について考えるようになり、政治への関心が高まるのでは」と語り、年齢引き下げについて評価する意見が出た。

一方、山梨学院大1年の女子学生(18)は「政治に関心がないので、投票権を得ても投票には行かないと思う」と話し、年齢引き下げに否定的だった。

高校生の間では、さらにとまどいがあるようだ。

県立山梨高3年の雨宮嶺人さん(17)は「日頃から親が選挙は大事だと言っており、有権者の責任は重いと思うが、若者のあやふやな考えで投票するのは良くないと思う」と話す。

◆若者の低い投票率

県選管によると、2014年12月の衆院選、15年1月の知事選を対象に、年代別の投票率をサンプル調査した結果、20~24歳の投票率は、14年衆院選が39・14%(全体59・18%)、15年知事選が22・18%(全体41・85%)と、いずれもほかの世代に比べ、低い結果になっている。

こうした低投票率を改善しようと、甲府市選管は学生有志と協力し、今年4月の県議選、甲府市議選で、山梨大に期日前投票所を設置。さらに県議選では選挙権のない18、19歳の学生を対象にした模擬投票も実施し、こちらは156人が参加した。

市選管の伏見真幸事務局長は「投票を呼びかけるチラシの配布など啓発活動だけでは投票率は上がらない。投票所の設置など、若者がより身近に選挙を感じる方法を考えていきたい」と話す。

◆ネット世代

新たに選挙権を得る18、19歳の若者は、幼い頃からインターネットを身近に感じてきた世代だ。すでに選挙でネットの活用は可能だが禁止事項もある。

そのため、「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を身近なコミュニケーションツールとして使う生徒たちは、選挙でどんなことが禁止されているのか知らない。選挙違反に問われるケースが増えるのでは」(県立高校の女性教諭)と教育現場から危惧する声があがる。

県選管によると、選挙期間外にツイッターやフェイスブックなどで投票を呼びかける行為は禁止されている。このため、県教委は、選挙におけるネットの利用方法や選挙違反について、今後、高校の公民科の教員を対象にした講習を行うことにしているという。

◆陣営も模索

選挙権の拡大は、政党にとっても新たな課題だ。

民主党県連の飯島修代表は、「18歳、19歳が有権者に加われば、投票行動も大きく変化することが予想される。若年層を対象にした意識調査などを考えていきたい」と話す。

また維新の党県総支部丸山国一幹事長は、インターネットを通じたPR活動の充実に加え、「高校生や大学生を対象としたパンフレットを作成したい」と話す。パンフレットでは、党の政策に加え、「選挙権を得る意味を解説する必要もある」としている。

◆納税者もいて 当然…山梨学院大の江藤俊昭教授(政治学)

「18歳人口の多くは学生だが、一方で納税者という立場の人もおり、選挙権が拡大することは当然のことだ。

若年層の投票率向上に向け、政治への関心を高めるためにも引き下げは大切なことだが、合わせて、教育の場で政治や選挙に参加する意義を教えることが必要だ。

一方、投票が街づくりなどの行政運営に影響するという実感を若者に持たせる仕組みづくりも大切だ。こうした取り組みがなければ、若者の政治参加の機運は高まらないだろう」

●18歳選挙権、高齢化に一石 16年夏参院選、有権者240万人増

日経 2015/6/18 1:26

選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が17日の参院本会議で成立し、来年夏の参院選から18、19歳が投票できる。選挙権年齢の変更は1945年の女性参政権以来70年ぶりで、日本政治にとって一つの転換点だ。若年層の声を生かす工夫がなされれば、政策決定に高齢者の意見が反映されやすい「シルバー民主主義」の行き過ぎに一石を投じる可能性がある。

施行後初めて公示する国政選挙から実施する。まず来夏の参院選で18歳選挙権が実現。その後、地方選挙に適用する。

18、19歳の未成年者約240万人が新たに有権者に加わる。全有権者のうち2%程度の割合にすぎないが、これをきっかけに若年層の選挙への関心が高まれば、低迷してきた投票率を底上げする可能性がある。2014年衆院選は投票率の最も高い60代が68.28%で、20代は32.58%にとどまった。

20歳で選挙権を得るこれまでの日本の仕組みは、世界を見渡すと主流ではない。欧米諸国は70年代に相次いで選挙権年齢をそれまでの20~21歳以上から18歳以上に引き下げている。米国の場合、ベトナム戦争で兵役につく若年層への見返りといった側面もあった。

いま日本が直面している少子高齢化という人口構造の問題は各国共通の悩みだ。各政党が掲げる政策も高齢者に利益をもたらす社会保障の重視に陥りがちで、財政事情は厳しいのに膨らむ社会保障費を抑えきれない。そんな状況は「シルバー民主主義」とも呼ばれる。

選挙権年齢引き下げはシルバー民主主義の行き過ぎを抑える手段の一つだ。オーストリアは07年、18歳以上だった選挙権年齢を16歳以上に引き下げるとともに、学校でも政治教育に力を入れた。13年の国政選挙の投票率は75%。若年層は全体より低いが、16~17歳は63%、18~20歳は59%だったという。

若年層の政治参加の拡大には被選挙権の議論も避けて通れない。被選挙権年齢は衆院議員や地方議員が25歳以上、参院議員や都道府県知事が30歳以上。国会審議では引き下げを検討すべきだとの指摘も相次いでいた。18歳選挙権を立案した与野党プロジェクトチームで今後、議論する。

「20歳以上」とする民法の成人年齢や「20歳未満」の少年法の適用年齢の引き下げも検討されている。民法改正案に関しては秋の臨時国会への提出が視野に入る。

●選挙運動、同級生でも違反?「18歳選挙権」で取り組むべき課題

イザ 2015.06.17

70年ぶりの選挙権年齢引き下げが決まったが、一方で選挙権を持つ18歳と持たない17歳が混在する高校3年の選挙運動のあり方、いまだ「20歳以上」を成人年齢とする民法と少年法の改正検討、学校教育での政治的中立性確保など、課題は少なくない。

《18歳選挙権、改正公選法成立》

選挙権年齢を現行の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が6月17日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。

18歳選挙権、改正公選法成立(6月17日)

全会一致で可決、成立

選挙権年齢を現行の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が6月17日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。

70年ぶりの見直し

昭和20年に「25歳以上」から現行の年齢に変更されて以来、70年ぶりの見直しで、国政選挙のほか、自治体の首長、議会の選挙などにも適用される。

18~19歳の選挙運動も解禁

選挙権年齢の拡大により、18~19歳の選挙運動も解禁となる。選挙違反で成人に科す処罰との不均衡を解消するため、未成年者が連座制の適用となる悪質な事案に関与した場合は、原則として検察官送致(逆送)となる規定を盛り込んだ

衆院議員25歳以上、参院議員30歳以上の被選挙権年齢は据え置き

現行で衆院議員25歳以上、参院議員30歳以上の被選挙権年齢は、改正公選法では据え置かれた。政党間で引き下げの検討を求める意見もあり、選挙権年齢引き下げの議論を主導した自民、公明両党や民主、維新、次世代などの各野党は早期に議論を開始する構えだ。

日本の選挙法制定・改定の推移

18歳選挙権で有権者240万人誕生 若者の“政治の目”どう養う?

国民投票法の投票年齢についても18歳に引き下げる方針で一致

与野党は、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の投票年齢についても、速やかに18歳に引き下げる方針で一致している。

民法、少年法の成人年齢はそのまま…大人の「線引き」は?

「20歳以上」のままとなった民法と少年法の成人年齢の引き下げについては、改正法付則に「必要な法制上の措置を講ずる」と改正を促す規定が盛り込まれ、議論の行方が注目される。

来年夏の参院選から適用される見通し

来年夏の参院選から適用される見通しで、18~19歳の約240万人が新たに有権者に加わることになる。

各党、支持層拡大のチャンス

すでに若者へのアプローチを始めた政党も。共産党は、学生グループと憲法に関する集会を開いたといい、大阪府委員会の駒井正男書記長は「新たな若者向けのチラシやパンフレットを作ったり、高校生も聞くことができるよう、街頭活動の時間帯を考えたりしたい」と意気込む。

新有権者240万人取り込め 18歳選挙権、来夏参院選で適用

ネット選挙の解禁で若者の動向は無視できない存在に

若者の政治参加を促すNPO法人「ライツ」の西野偉彦理事は「少子高齢化の日本では高齢者の意見が政治に反映されやすい。若い世代の声をより政治に反映させていくためにも、18歳選挙権は必要になってくる」と主張。ネット選挙の解禁で、政党や候補者にとっては、若者の動向は無視できない存在になるとの予測もある。

18歳選挙権で有権者240万人誕生 若者の“政治の目”どう養う?

| Trackback ( )

|