先週のNHKの「ためしてガッテン」はとても面白かった。

この番組は、それなりに「新しい発見」や「工夫」を見せてくれるので、いつも興味深い。

それが、先週は、いっそう、優れていた。

単なる新発見でなく、私たちの日常の多くに共通する「法則」を示してくれた、そんな印象。

要は、””抜群に良かった!!””

ということで、NHKの番組にリンクし、

ネット情報で詳しく記録。

「詳細情報 Top > NHKためしてガッテン 」

その名番組の中でも、もっとも面白いと思った人物の情報にリンクし、一部を記録。

ともかく、面白かった。

●人気ブログランキング = 今、4位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●詳細情報 Top > NHKためしてガッテン

NHKためしてガッテン 詳細情報

NHKためしてガッテン

【リズム音オノマトペ脳刺激卵焼き中華鍋チャーハンかたい瓶フタアイロンがけシワ魔法の言葉 藤波努 藤野良孝】

NHKためしてガッテン6月27日放送【リズムで脳を刺激せよ卵焼き・チャーハン・

ゴルフまで即効上達!魔法の言葉で能力開花】の詳細情報です。

◎司会:立川志の輔、小野文惠◎語り:生野文治

◎ゲスト:西村知美、グッチ裕三、山瀬まみ

◎専門家ゲスト:

・藤波努(北陸先端科学技術大学准教授)

・藤野良孝(朝日大学准教授)

※ベストセラー:「一流」が使う魔法の言葉

■リズムで脳を刺激せよ 卵焼き・チャーハン・ゴルフまで即効上達!

オリンピックのアスリートたちが競技中に発する「ヨイッショー!」「サア!」などのかけ声。

ただの気合い入れかと思ったら、さにあらず。

彼らのかけ声を詳しく分析すると、なんと脳のある部分を強く刺激し、潜在能力を

限界まで引き出す驚きの効果が隠れていた!ポイントはその独特の「リズム」。

これを利用すれば、私たち一般人でも、ゴルフの飛距離が即効でぐーんとアップしたり、

どうしてもとべなかったとび箱がとべるようになったり、さらにはなんと、卵焼きや

中華鍋の返しなど、料理のプロのワザをあっという間に身につけることも可能になります。

・ゴルフのスイング…魔法の言葉「スーッガァァァー」で余計な力が抜け無駄なく力が伝わる

・跳び箱…魔法の言葉「トッ(踏み切り時)」「ヒュツ(手をついた時)」で動きがスムーズに

・眠れる能力を引き出すのは「大脳」の前頭前野の活動低下…邪念を消し去る(無心)

・小脳の働き…何も考えなくても動きを自動化する

・目からの情報は大脳に、耳からの情報は小脳に届く

・違うリズムに触れることで新しい動きを身につける

・卵焼きのオノマトペ(擬音語・擬態語)は「タンタンポーン」

・素早い動きは「S」の音、「G」の音は一気に出して解放する

・それぞれの運動に合った言葉を出すことが重要

●暮らしに役立つ魔法のコトバ

ゴルフやとび箱でおきた驚くべき変化は、スポーツのみならず、

日常の家事や料理などにも応用できます。

★卵焼きを上手にひっくり返すリズム

【ポイント】

けん玉をする要領で、手とヒザを連動させ、体全体を使って卵を返す。

1.「タンタン」のとき、ヒザだけで、2回リズムをとると、「ポーン」のとき、

手とヒザを連動させやすい。

2. 「ポーン」のときは、ヒザは「タンタン」のときと同様に動かし、手はヒザの勢いにまかせる。

★中華鍋でチャーハンを上手に炒めるリズム

1. 小さい「ッ」を意識して、「サッサッサッ」と声に出すと、鍋を振る動きにキレが出る。

2. 3回目の「サッ」を強めに発声し、3回目で大きく返すイメージで行うとかえしやすい。

★かた~いビンのフタを気持ちよく開けるリズム

1.母音の「ゥ」を意識して発声すると、筋力が発揮されやすい。

声を出すことで握力が平均3kgアップするというデータも。

★アイロンがけできれいにシワを伸ばすリズム |

●私のオノマトペスタイル 藤野良孝

五感を刺激するオノマトペや身体に伴う音について情報発信しています。

私のオノマトペスタイル 藤野良孝

2012年7月 2日 (月)

2012年7月 2日 (月)

オープンマウスは運動パフォーマンスをあげる!。

力を入れる瞬間は、口を閉じるよりも開けるほうがイイ!?

皆さんは、力を出す時(又は瞬間)、

• 口を閉じますか?(クローズドマウス)

• 口を開けますか?(オープンマウス)

恐らく、口を閉じて歯を食いしばると答えた人の方が多いの

ではないでしょうか

しかし、一流スポーツ選手は、みな歯をくいしばるどころか、

口を開けている選手が目立ちます。

オープンマウスは運動パフォーマンスをあげる!。

力を入れる瞬間は、口を閉じるよりも開けるほうがイイ!?

皆さんは、力を出す時(又は瞬間)、

• 口を閉じますか?(クローズドマウス)

• 口を開けますか?(オープンマウス)

恐らく、口を閉じて歯を食いしばると答えた人の方が多いの

ではないでしょうか

しかし、一流スポーツ選手は、みな歯をくいしばるどころか、

口を開けている選手が目立ちます。

|

1行紹介

キッズの皆さんに「オノマトペ」の楽しさを沢山お伝えしたいです。

自己紹介文

藤野良孝(ふじのよしたか)東京都出身。オノマトペ研究家、会話評論家。

朝日大学経営学部准教授、早稲田大学国際情報通信研究センター招聘研究員。

学歴:国立大学法人総合研究大学院大学文化科学研究科修了。(博士 学術)

職歴:独立行政法人メディア教育開発センター研究開発部助教、東京田中短期大学非常勤講師

朝日大学経営学部助教を経て現職。

研究領域:オノマトペ 音声言語学 パラ言語学 コーチング学 スポーツ心理学 教育工学

|

●プロフィール 藤野良孝

キッズの皆さんに「オノマトペ」の楽しさを沢山お伝えしたいです。

【研究テーマ】

(1)ファッション、恋愛、料理、スイーツ、ビジネス、日常生活などで使われるオノマトペ(擬音語・擬

態語)や1語表現(ん、ほ、そ、へ、あ等)の使用実態と、その伝達力、コミュニケーション効果につ

いて追求しています。

(2)スポーツにおいて、選手が声(「シャー」、「シュッ」等)を唱えるシーンを耳にしたことがあると思

います。この「声」は、何のために出し、どんな効果があるのか未解明な点が沢山あります。

この「声」のメカニズムを学際的・総合的に研究しスポーツに応用するための新たな可能性を研究

しています。

(3)身体的な伝統・文化(音楽、スポーツなど)を踏襲するためのオノマトペが学習習熟、記憶定着

にどのような影響を及ぼすのか知覚情報学の観点から検討しています。

(4)身振り手振り、身体運動に伴うオノマトペの情報伝達効果について、韻律的特徴を指標に研究

しています。

(5)子育てにおけるオノマトペ活用メソッドの分析、開発、評価に関する研究に取り組んでいます。 |

| Trackback ( )

|

学生の時、山が好きで多くの期間、山へ出かけていた。

いわゆる学業には不熱心。

雑学や考えたりすることは好きで本もいろいろ読んだ。

駅前に大型書店が出来たので、通った。

ヒトや社会に興味があったので、心理学や思想関係のところに立つことも多かった。

そんなどこかの書棚に「色川大吉」という名前がとまった。

とても印象的な「名前」だった。

・・・その後、この最近の今でも、「色川大吉」さんに新聞やテレビでおめにかかる機会がある。チラチラとご縁がある。

昨日の夜、色川さんが出演するNHKの番組があるとインターネットで流れていた。

そこで、番組案内を見た。

おもしろそうなシリーズ。

最近、「民放か。えっ、NHK?」と錯覚するような かるーい番組も平気で流すNHKだけど、こういう重たいシリーズもやっているんだ。

そんなNHKの宣伝をしておく。

ところで、今朝は薪ストーブの煙突掃除をする予定。

今シーズン3回目。

薪ストーブ歴約30年の中で、今年は薪ストーブの使い方がガラッと変わった。

煙突の様子とともに、明日のブログにでもしよう。

●人気ブログランキング = 今、4位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

日本人は何を考えてきたのか 番組紹介

番組案内のページ

未曾有の震災、原発事故、そして混迷する政治・経済…いま、私たちは文明史の転換に立たされています。

日本はどこへゆくのか。時代の座標軸を求めて、思想や哲学を求める声が高まっています。

日本が近代文明を目指して開国してから150年。この間、人々は時代と向き合い、何を考えてきたのでしょうか。

思想の巨人たちの苦闘の中に、今を読み解く手がかりはないのか―。

このシリーズは国際的な新しい視点で2年がかりで日本人の近代の思索の営みを描いていきます。

知の歩みの中に未来を解くカギがある。

明治・大正・昭和 日本人の近代思想の歩みを描く大型シリーズ番組です。

明治編2012年1月、大正編2012年7月、昭和編2013年1月 Eテレで放送 |

1月15日 第2回 自由民権 東北で始まる | 日本人は何を考えてきたのか

1月15日(日)午後10:00~11:30

1月15日 第2回 自由民権 東北で始まる | 日本人は何を考えてきたのか

明治10年代、国会開設を求めて全国にひろがった自由民権運動。福島は高知と並んで運動が盛り上がった地域だった。

河野広中らを中心に地方分権を求める声が高まり、士族から豪農そして農民へとその担い手は拡大していく。

しかし、1882年の福島事件を機に運動は政府の厳しい弾圧を受ける。

いま、原発事故で警戒区域となった福島県浪江町にも当時、苅宿仲衛(かりやどなかえ)という民権運動家がいた

。苅宿は投獄されるが、厳しい拷問を耐え抜き、自由を求めていく。

この頃、植木枝盛を初め民間でも多くの私擬憲法草案が作られたが、東北では、五日市憲法を起草した宮城出身の千葉卓三郎、

岩手出身の小田為綱らがいた。小田は戊辰戦争で疲弊した三陸海岸の復興計画を何度も建白したが、採用されなかった。

こうした東北の民権運動家はその後埋もれてしまい、再評価されたのは第2次世界大戦後のことだった。

3・11以後、復興と再生という課題に直面した日本。かつて戊辰戦争の敗北の中から立ち上がり、東北の人々はどのような未来を思い描いていたのか。

番組では、宮城県出身で大河ドラマ「獅子の時代」では会津藩士役を演じた菅原文太さんが、東北各地に民権運動家の足跡を訪ね、民主主義、地方分権の可能性を考えていく。

【出演】菅原文太(俳優)、色川大吉(東京経済大学名誉教授)、

樋口陽一(東京大学名誉教授・東北大学名誉教授)、三宅民夫アナウンサー |

● これまでの放送

1月8日(日)午後10時~11時30分 第1回 日本はどこへゆくのか ~福澤諭吉と中江兆民~

● 番組予定

◆1月15日(日)午後10時~11時30分 第2回 自由民権 東北で始まる

◆1月22日(日)午後10時~11時30分 第3回 森と水と共に生きる ~田中正造と南方熊楠~

1月22日(日)

今から100年前、森と水を守ろうと奔走した二人の男がいた。「生命(いのち)の思想家」田中正造と「知の巨人」南方熊楠である。

足尾銅山鉱毒事件で 田中正造は、被害民のいのちを奪う鉱毒の実態を知り、政府と企業の責任を追究する。

議員を辞職し、直訴した後、田中は、強制立ち退きに抵抗する谷中村に入った。

自ら「谷中学」と称して村民に学び、水と森と共に生きる思想を生み出していく。

原発事故以後、晩年の思想家・田中正造の再評価の声が日本のみならず、韓国でも高まっている。

一方、南方熊楠は、政府が打ち出した「神社合祀令」が地域の生態系や文化を破壊するとして反対。

地元の熊野の森を危機から守ろうと闘う。

南方は粘菌などの生物学の研究から民俗学、宗教学など幅広い知見を得て、南方曼荼羅とも呼ばれる知の体系を編み出し、日本にはじめて「エコロジー」の思想を紹介した知の巨人だった。

番組では俳優の西島秀俊さんが足尾、旧谷中村、熊野を訪ね、田中正造、南方熊楠の思想と闘いを見つめていく。

【出演】 西島秀俊(俳優)、中沢新一(明治大学 野生の科学研究所所長)、 小松裕(熊本大学教授)、橋美鈴アナウンサー

◆1月29日(日)午後10時~11時30分 第4回 非戦と平等を求めて ~幸徳秋水と堺利彦~

1月29日(日)

日露戦争にあたって非戦を唱えた幸徳秋水、堺利彦。

二人は日本の社会主義思想の始まりをリードしたが、1910年の大逆事件で幸徳秋水は処刑される。

近年、大逆事件で処刑された人々の復権が熊野、岡山など日本各地で進むなか、非戦と平等を唱えた幸徳と堺の再評価の動きがひろがっている。

・・・・

大正編 「一等国」日本の岐路 2012年7月

第5回 東と西をつなぐ ~内村鑑三・新渡戸稲造~

第6回 大正デモクラシーと中国・朝鮮 ~吉野作造・石橋湛山~

第7回 貧困に取り組む ~河上肇と経済学者たち~

第8回 常民の日本を探る ~柳田民俗学とその継承者~

昭和編 戦争の時代を生きる 2013年1月

第9回 ひろがる民衆宗教 ~出口なお・王仁三郎と大本教事件~

第10回 昭和維新の指導者たち ~北一輝・大川周明と2・26事件~

第11回 京都学派の哲学者と戦争 ~西田幾多郎から三木清まで~

第12回 女性解放運動はこうして始まった ~平塚らいてうから市川房枝へ |

| Trackback ( )

|

15日夜はNHKの戦争の番組の前に、渡辺謙のリポート風の

アメリカの9.11にまつわる番組。

番組のタイトルをちらっと見て、あまり、見る気はなかった。

9.11テロに立ち向かった日系人

そもそも、9.11事件については、許されないことなのは当然として

米国民の過剰に思え、国粋的とも見えるところの

犯人らを越えて民族や他の人々までも敵視するリアクションに辟易としている私は

番組を進んでみる意識はなかった。

でも、構成は違っていた。

太平洋戦争にまつわって、米国に住む日本人を捕虜として収容所に収監したこと、

それらをも背景に、今の時代に起きた「9.11事件」にかかる差別意識。

人種差別意識の強いアメリカならでは、と受け取れる。

そんな日本人収容の歴史と「9.11事件」での偏見と葛藤などを実証的にたどった番組は、とてもよかった。

ところで、大阪で起きた猟奇的な"空き缶 遺体"事件。

東京でも大きく報道されている。

第3のカンまで出てきている。

まだ "カン" が出てきそうな話。

●人気ブログランキング = 今、4位あたり

携帯でも クリック可 にしました→ 「ここをワン・クリック で 10点」 ←

★PCのみ クリック可⇒人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

4位あたり

●読売新聞の記者が取材中に一斗缶のふた開ける 遺棄事件

朝祖 2011年8月16日

大阪市天王寺区の公園周辺で遺体の入った一斗缶3個が見つかった事件で、読売新聞の取材中の記者が14日午後、2個目の缶を発見し、ふたを開けていたことがわかった。

読売新聞大阪本社によると、記者は14日、最初に缶が見つかった公園から約100メートル西の路上で、別の缶を見つけてふたを開けたという。そのときは事件に関係ないと思っていたが、大阪府警から「事件に関係があるかもしれない」と説明を受け、ふたを開けた事実を府警に届けたという。

関係者によると、ふたに巻かれていた粘着テープは近くに捨てられていた。

●一斗缶のふた 読売記者開ける 紙面で説明

産経 (2011年8月16日 15:00)

14日午後に見つかった一斗缶について、取材中の読売新聞記者がふたを開けていたことが分かり、同社は16日付朝刊で掲載した。記事によると、記者はその後、この缶が事件に関係する可能性があると分かり、ふたを開けた事実を大阪府警に届けたという。

読売新聞大阪本社広報宣伝部は同日、「記者はこの一斗缶は事件に関係ないと思っていた。捜査中の事件であり、詳細な説明は差し控えたい」とコメントした。

●第3の缶に左足首、苦情受け市が5日回収

(2011年8月16日06時04分 読売新聞)

大阪市天王寺区の公園や路上で、切断された遺体や人骨の入った一斗缶2個が相次いで見つかった事件で、大阪府警は15日、左足首一つが入れられた3個目の一斗缶を発見したと発表した。

この缶は、市が5日、現場近くのマンションのゴミ置き場前の路上から回収、保管していた。府警は身元の特定を急ぐとともに、ほかにも切断された部位が遺棄されている可能性もあるとみて捜査している。

一方、同区の東高津公園に置かれていた第1の一斗缶内にあった遺体の一部は、2006年頃の新聞紙に包まれた上で、黒のゴミ袋に入れられていたことが新たに判明した。

第1の缶には人の頭部と右足首二つが入っていた。公園西約100メートルの駐車場わきの路上に放置された第2の一斗缶からは左右の手や大腿(だいたい)骨などが見つかっている。遺体は少なくとも2人分とみられる。

府警や市によると、第3の一斗缶は、第2の缶があった場所から道路を挟んで東約8メートルのマンションゴミ置き場前の路上に放置されていた。今月3日、近隣住民から「粗大ゴミが路上にあふれ迷惑している」と市に苦情があり、市の職員が5日に回収し、保管していた。

●■一斗缶バラバラ遺体 3個目の缶に薬品ラベル

毎日放送 (08/16 12:46)

大阪市天王寺区の公園などで切断された人の頭部などが入った一斗缶が見つかった事件で、大阪市が回収していた缶に薬品のラベルが貼られていたことが分かりました。

この事件では、大阪市天王寺区の東高津公園とその周辺で、人の頭部や足首など少なくとも2人分の遺体が入った一斗缶が3つ見つかっています。

このうち、大阪市がゴミとして回収し保管していた3個目の缶からは左足首が見つかりました。

大阪市によりますと、その缶の側面には薬品名と製薬会社の名前が書かれたラベルが貼られていたということです。

「緑色で透明、引越しとかに使うようなガムテープで目張りされていました。薬品の名前が記載(されていて)、会社名もあったと思うんですけど」(大阪市環境局中部環境事業センター 西峰光宏所長)

また遺体の一部は、2006年の新聞にくるまれていたことも関係者への取材で分かりました。

警察は重要な手掛かりになるとみて調べています。

●一斗缶放置「日常の光景」 不法投棄多く、不審に思わず 天王寺・切断遺体

2011年8月16日 産経

大阪市天王寺区で切断された遺体が入った一斗缶(18リットル缶)3個が相次いで見つかった事件の現場は、住宅街のごく狭い範囲だった。発見場所は、通勤や通学で多くの人が通る路上や犬の散歩コースにもなっている公園などで、一斗缶の目撃情報は最初の発見の1カ月前ごろから複数浮上している。にもかかわらず14日の公園清掃まで発覚しなかった背景には、不法投棄が多い場所でもあり、一斗缶の放置が周辺住民にとって〝日常的な光景〟だった面もある。

「あそこはよくゴミが散乱しているから、一斗缶を1回見たことがあるけど、気にも留めていなかった」

今月5日に一斗缶が回収されたマンションのゴミ置き場で、7月に一斗缶を見たという女性(67)は、放置された一斗缶に特に不信感を抱かなかったという。

ゴミ回収を担当する大阪市によると、このゴミ置き場付近は不法投棄が多発しており、家電が勝手に捨てられていることがあったという。ゴミ置き場はわずか約1メートル四方のスペースしかない上、扉もついておらず、路上までゴミがあふれ出ていたこともしばしばだった。

14日午後に発見された一斗缶は、その向かいにある駐車場前の路上に放置されていた。缶の隣には自動販売機があり、ペットボトル専用のゴミ箱が置かれている。

近くで働く男性会社員は「(発見の)2~3週間前から自販機近くに一斗缶が置いてあった。上に生ゴミなどが捨てられていたので、異様な臭いもそのためと思っていた」としたうえで、こちらも「気に留めていなかった」と明かす。ほかにも異臭を感じていた住民らはいたが、ゴミ置き場からの臭いだと思っていた人も少なくなかった。

一方、14日午前に一斗缶が見つかった公園は、目撃情報こそ少ないものの、子供が野球をしたり、親子連れが遊んだりするなど日中は人がよく訪れる場所だ。

公園では、8月10日ごろにベンチ近くに一斗缶があるのを住民が目撃しているが、ベンチは、ブランコなどの遊具とは離れた場所にあるため、毎日犬の散歩で公園に行くという女性も「公園で一斗缶に気づいたことはない」と話す。

ただ、この公園でも、これまでに廃油缶などが不法投棄されていたこともあったといい、不審な一斗缶があったとしても住民らが気づかなかった可能性がある。

| Trackback ( )

|

8月14日はNHKで夜9時からの「圓の戦争」をみた。

戦争を続けるための資金の工作が詳しく語られた。

「目的のためには手段を選ばぬ」人たち、

それを感じながらもノーと言えなかった人たちや時代、

もちろん、情報は隠され続けているから一般の人は真実を知らない。

(再放送は、8月18日深夜)

今の原発事故のこととも重なるように思う人も少なくないだろう。

そして、15日(月)は、 午後10時00分から

「戦中編 果てしなき戦線拡大の悲劇 」。

ゆっくりと、こんなテレビの報道を見ていた。

●人気ブログランキング = 今、4位あたり

携帯でも クリック可 にしました→ 「ここをワン・クリック で 10点」 ←

★PCのみ クリック可⇒人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

4位あたり

●2011年8月15日(月) 午後10時00分~10時58分

2011年8月15日(月) 午後10時00分~10時58分 総合テレビ

●日本人はなぜ戦争へと向かったのか 戦中編 果てしなき戦線拡大の悲劇

国力数十倍のアメリカになぜ無謀な戦争を仕掛けることになったのか。太平洋戦争70年の年に問いかけた大型シリーズ、NHKスペシャル「日本人はなぜ戦争へと向かったのか」は、1月から3月に放送して大きな反響を呼んだ。そこでは1931年の満州事変から対米開戦を決定した1941年までを取り上げたが、今回は戦中編を放送する。

想定を遙かに超える戦果をもたらした12月8日の真珠湾攻撃。その直後から、開戦を決めたと同じリーダーたちのトップ会議で、戦争をいかに終結に持ち込むかの方針模索の議論が始まった。しかし、そもそも無理を承知で始めた戦争。アメリカとの早期講和を狙うのか、長期持久戦でひたすら耐えるのか、首脳部の意志は割れて統一できない。結局、防御と戦線の際限ない拡大の両方を、陸海軍が各々バラバラに追求するという矛盾した決定に至る。この決定が日本の悲劇を一層深刻にしていくのである。資源や補給船は陸海バラバラに運用される一方、作戦情報も共有しないまま南方へ送られた兵士たちは次々倒れた。軍官僚たちは占領利権を争い、戦線拡大のエスカレートは止まらない。重大事に危機感を共有できず、統率力を発揮できない国家指導者の下で犠牲者は膨らんでいく…。

|

8月14日(日) 午後9時00分~9時58分 総合テレビ

◆圓の戦争 (再放送は、8月18日深夜)

最大で100万もの兵力を中国大陸に送り、さらにアメリカ・イギリスとの全面戦争に突入し、国力をはるかに超えた戦いを続けた70年前の日本の戦争。その戦費は、日中戦争からの8年間で7558億円。現在の貨幣価値に換算すると数百兆円にも上る天文学的戦費は一体どのように賄われたのか。近年、国内外で”国策銀行”や金融当局の内部資料の発見が相次ぎ、その知られざる実態に光りが当たり始めている。中でも陸軍の大陸での行動を経済的に支えたとされる「朝鮮銀行」と、世界三大為替銀行と言われ世界中にネットワークを築いていた「横浜正金銀行」の極秘資料からは、日本が膨大な戦費を調達するために、世界でも類をみない「特殊なシステム」を作り上げていたことが明らかになってきた。さらに、軍同士が砲火を交える裏側で、中国の統一通貨「元」と、その勢力地図を塗り替えようとした日本の「圓」との激しい「通貨戦」が繰り広げられ、そのことが日本を世界から孤立させる大きな要因になっていたことも浮き彫りになってきた。番組では、発見された極秘資料と関係者の証言から、「マネー」「経済」というこれまでにない視点から「日本の戦争」を見つめる。 |

| Trackback ( )

|

昨日のブログで「3日前に行った伊吹山の"頂上で (カワラ) ナデシコ"を一輪だけ見つけた」と書いた。

・・・今朝は、4時過ぎに起きて畑の水やりのスプリンクラーの確認。

家に戻ってから、サッカーの中継を見た。

勝つことは期待したけど、まさか、アメリカに勝つとは思えなかった。

・・・・でも、粘り強く、粘り強く・・・勝ってしまった。

おめでとう、だ。

ところで、昨日は、猛暑の中、終日、畑仕事。

10数年前は78キロまで行ってしまった体重。

7.8年前からダイエットを意識してきた。

1か月ほど前は、68キロだった。

ここのところ、食事も気を付け、生活も節制。

昨日は、(酷暑での仕事もあるけど)、50グラム刻みのヘルスメーターの表示が「65.55キロ」になった。

20数年間にダイエットしていて「64キロ台」を記録したことがあったけど、それに近い数字だから、20数年ぶりと言える。

もう少し、「内臓脂肪」を減らそうと思っている。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

3位あたり

●なでしこ世界の頂点に、PK戦を制しW杯初優勝

ロイター 2011年 07月 18日 06:30 JST

大飯原発1号機が手動停止、関西の電力不足懸念高まる 南米選手権でアルゼンチンが4強入り逃す、PK戦で惜敗 インタビュー:原発国有化の議論、時期早い=細野担当相 トヨタ自動車、宮城県にエンジン新工場を建設へ [フランクフルト(ドイツ) 17日 ロイター] サッカーの女子ワールドカップ(W杯)ドイツ大会は17日、フランクフルトで決勝を行い、日本は延長戦2─2で迎えたPK戦の末に米国を下し、初優勝を果たした。

「なでしこジャパン」の名で知られる日本代表にとって、W杯と五輪を通じて国際大会初のメダルは最高の金色となった。

●なでしこ世界一…女子W杯、PK戦で米下す

2011年7月18日07時05分 読売新聞)

サッカー女子W杯決勝で米国を下し、優勝トロフィーを掲げる沢=ロイター サッカーの第6回女子ワールドカップ(W杯)ドイツ大会は17日午後8時45分(日本時間18日午前3時45分)から、フランクフルトで決勝が行われ、初の決勝進出を果たした日本代表(なでしこジャパン)が、3大会ぶり3度目の優勝を目指した世界ランキング1位の米国をPK戦(3―1)で破り、悲願の初優勝を果たした。

日本は69分に後半投入のモーガンに先制されたが、81分に宮間がゴールを決めて同点に追いつき、延長戦に突入した。

104分、ワンバックのゴールで勝ち越されたが、延長戦後半の117分、沢が飛び込んで右足で決め、再び試合を振り出しに戻し、2―2でPK戦に入った。

日本が国際サッカー連盟(FIFA)主催大会で優勝するのは、男女を通じて初めて。世界ランキング4位で6大会連続出場の日本は、これまでベスト8が最高成績だったが、今大会は、準々決勝で3連覇を狙ったドイツを破ると、準決勝でスウェーデンに快勝。決勝でも、過去3分け21敗と1度も勝ったことのなかった米国を初めて破った。

沢は今大会の最高殊勲選手(MVP)に選ばれるとともに、通算5得点で得点ランキング1位に輝いた。

●なでしこ世界一=PK戦、米国倒し偉業-沢MVP、得点王・サッカー女子W杯

時事 2011/07/18-06:52

【フランクフルト時事】サッカーの第6回女子ワールドカップ(W杯)ドイツ大会は17日(日本時間18日)、当地で決勝が行われ、日本代表「なでしこジャパン」が世界ランキング1位の米国を2-2からのPK戦で3-1で破り、初優勝した。五輪3度、W杯6度目の出場で念願の世界一。日本のスポーツ史を塗り替える偉業を遂げた。

日本は後半24分に先制されたが、同36分に宮間あや(岡山湯郷)が同点ゴール。延長前半14分にワンバックのゴールで勝ち越された後も、同後半12分、沢穂希(INAC)が決めて再び追い付き、PK戦に持ち込んだ。過去21敗3分けの米国戦に初勝利。

沢は今大会5点目で、得点王を獲得。大会最優秀選手(MVP)に選ばれた。

世界ランキング4位の日本は今大会、1次リーグを2勝1敗で通過すると、準々決勝で3連覇を狙ったドイツを倒し、準決勝でスウェーデンに逆転勝ち。初の決勝進出で一気に頂点に立った。米国は3大会ぶり3度目の優勝を逃した。

日本女子はW杯で1995年大会のベスト8、五輪は2008年北京大会の4位が過去最高。昨年のU-17(17歳以下)W杯では準優勝している。

●沢が得点王&MVP獲得!延長後半12分に同点弾…女子W杯

スポーツ報知 -(2011年7月18日06時51分 スポーツ報知)

◆女子W杯 ▽決勝 日本2―2米国=PK3―1=(17日・フランクフルト) 女子W杯で初優勝した日本の主将MF沢穂希が、通算5得点で得点王と大会MVPを獲得した。日本は1―2の延長後半12分にセットプレーからMF沢が押し込んで同点に追い付いた。PK戦ではGK海堀が好セーブを連発し、日本が頂点に立った。

起死回生の同点弾だ。苦しかった展開で、日本女子サッカーを引っ張り続けた主将の力が、土壇場で輝いた。1―2の延長後半12分。宮間からの左CK。ニアサイドに詰めていた沢は、ゴールに背を向けながら右足アウトサイドでゴールを決めた。「最後まであきらめず戦った結果。最後まで走り続け全力を出せた」勢いを取り戻した日本は、PK戦でも優位に立って、FIFAランク1位の米国を下した。

表彰式で優勝トロフィーを掲げる沢の顔は、最高の笑顔だった。

沢穂希「(優勝は)信じられない。最後まであきらめず戦った結果。最後まで走り続け全力を出せた。世界一を目標にしてきたけど、現実がまだ受け止められない。(自身のW杯出場)5回目で結果を残せた。日本に金メダルを持って帰ります」

●沢主将の直訴が躍進きっかけ/女子W杯

日刊スポーツ[2011年7月15日8時14分]

ヘディングでゴールを決める沢(撮影・PIKO)<女子W杯:日本3-1スウェーデン>◇準決勝◇13日◇ドイツ・フランクフルト

なでしこジャパンが女子W杯ドイツ大会準決勝でスウェーデンに勝利し、W杯、五輪ではA代表として日本サッカー界史上、男女含めて初の決勝進出を果たした。

沢穂希主将(32=INAC)の主張が、大躍進の原動力となった。08年北京五輪で銅メダルを逃して帰国した後、沢ら代表メンバーは、当時の犬飼基昭・日本協会会長の食事会に招かれた。その席で沢は、女子サッカーの厳しい現状を報告し、協会のバックアップを要求した。

技術で互角でも、体格で勝る欧米に苦戦する現状を打開するには、普段から体格の大きい相手と一緒にプレーするのが一番の解決策だった。当時は、簡単に挑戦できなかった。男子と違い女子はビジネスとして成り立ちにくく、代理人が付かず、海外のクラブを探すのは難しかった。月給20万円以下では、異国で生活するのが難しかった。

食事会の席で沢は、全選手を代表して犬飼会長に「協会としてチームを探してほしい。また生活面でバックアップしてほしい」と要求した。犬飼会長は「なんとかする」と約束し、特別予算として1500万円を確保し、ドイツ在住で元浦和監督のブッフバルト氏とアドバイザー契約を結び、チーム探しを一任した。

その制度で、複数の選手が海外に渡った。体格差の恐怖は徐々に埋まり、今は互角に渡り合えるまで成長した。今大会前に沢は犬飼氏に「頑張ります。見ててください」とメールを送った。同氏は「大会を楽しんでね」と送り返したという。

●沢、TVキング!50番組が出演オファー!

(2011年7月18日06時00分 スポーツ報知)

女子ドイツW杯で「なでしこジャパン」を初のメダル獲得に導いたMF沢穂希主将(32)=INAC=が、帰国後“TVジャック”することが17日、分かった。INAC関係者は「テレビのオファーが50件以上来ている」と明かし、沢が承諾すればすべて出演する可能性があるという。またFW丸山桂里奈(28)=千葉=、FW川澄奈穂美(25)=INAC=、DF鮫島彩(24)=ボストン=のビジュアル系トリオには、複数のマネジメント会社が熱視線を送っていることも判明した。

15歳の初招集から18年間も代表を引っ張ってきた沢が、帰国後は引っ張りだこになる。INAC関係者は、沢個人に対するテレビ番組の出演オファーが50件を突破したことを明かし「8月は予定が詰まるのでお断りするかもしれませんが、本人がOKすれば全部受けるつもりです」と続けた。

なでしこイレブンは19日に帰国し、都内のホテルで“メダル披露会見”を行う。日本協会関係者によると、会見前にはテレビ各局の個別インタビューが予定されている。もちろん一番人気は沢で、帰国日だけで10番組以上を“はしご”する可能性もある。沢は日ごろから女子サッカー普及のため積極的にメディア露出を行っており、フィーバーは望むところだ。

さらに複数の出版社からは自伝執筆のオファーが。サッカー界ではインテルDF長友佑都の「日本男児」、ヴォルフスブルクMF長谷部誠の「心を整える。」など数十万部を売り上げる本が続出。男の子にまじって苦労を重ねながら栄光をつかんだ沢の人生を振り返れば、ベストセラーは間違いないはずだ。

INACはリーグ戦で24日に丸山の千葉と、31日にはMF宮間あやの岡山湯郷と対戦するが、チームの公式サイトはアクセス殺到でつながりにくい状態が続くなど注目度は大幅アップ。なでしこ宣伝部長として、メダリスト対決もアピールする。

| Trackback ( )

|

日本の「生涯未婚率」があがっているということは指摘されていた。

昨夜、所要の帰り、車のテレビでの「声」=「NHK クローズアップ現代」で同様のことが流れた。

幸い、家に着く直前だったので、急いで、宅内のテレビを見た。

女性が求める結婚相手の「男性の年収」が 「400万円以上」 なんだという。そんなデータがあるらしい。

ちょうど、私が昨日月曜日に市内に全国配布した「新しい風ニュース」に、

(インターネットは2月22日(土) 官民格差の是正を=市職員の人件費30%削減)

国税庁の発表した民間企業平均給与「406万円/人・年間」

平成21年分民間給与実態統計調査結果/平成22年9月国税庁

という数字にぴったり合っていて、妙な印象でテレビの説明を聞いた。

「男の年収400万円以上が、女が男を選ぶ基準」・・・「選ぶ」ということも「年収の額」も、なんとも複雑な思いだ。

ともかく「縁」が減り、所得が減り、未婚率、非婚率が上がるという時代。

ますます、人口が減り、社会の活性が落ちるということか・・・・未来に展望を持ちにくい若い人たちに可哀相な、申し訳ないような、そんな気にもなる。

次に、別の話で、別の話でないような記事。

昨年末の12月から始まった朝日新聞の「孤族」という連載。

一部を確認しておく。

今なら、シリーズの記事にインターネットでつながるようだ。

いつまで、アップされているかは知らないけれど。

そして、昨年秋に放送された、

クローズアップ現代「男 ひとり残されて」

今の社会の側面を見つめておく必要はある。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

4位あたり

結婚したいのに… ~止まらない未婚化~

NHK クローズアップ現代 2011年2月21日

日本人の生涯未婚率の上昇が止まらない。現在は男16%・女8%。2030年には男29%・女22%。さらに進めば「少子化」と「無縁化」で社会の存続さえ危ぶまれる。最新の分析で大きな原因として浮かび上がってきたのが職場の変容である。

例えば、「職縁」の減少。

終身雇用の崩壊や非正規労働の増加によって、職場づきあいが減り、上司が縁談を紹介するケースも激減している。

さらに、リーマンショック以降、「男性の年収」と「女性が求める年収」のギャップも拡大。リスクの少ない結婚をしたいという若者が増えているのだ。

こうした中、各地の自治体で始まった縁結び事業では、男性と女性が共に働き、収入も家事も両者が担う夫婦モデルを提唱するなどの試みも始まっている。番組では、最新データを交えて「未婚化」を分析し、「縁のある社会」の再構築について考える。

※再放送時間変更のお知らせ

【BS2】24:20~24:46〈22日(火)0:20~〉 |

●孤族の国の私たち 朝日新聞紙面で連載スタート

朝日 2010年12月26日3時5分

社会のかたちが変わっている。恐るべき勢いで。

家族というとき、思い浮かべるのは、どんな姿だろう。父親、母親に子ども2人の「標準世帯」か、それとも夫婦だけの世帯だろうか。今、それに迫るほど急増しているのが、たった1人の世帯だ。「普通の家族」という表現が、成り立たない時代を私たちは生きている。

外食産業、コンビニ業界、インターネットなどにより、昔と比べて一人暮らしは、はるかにたやすくなった。個人を抑え込むような旧来の人間関係から自由になって、生き方を自由に選び、個を生かすことのできる地平が広がる。

だが、その一方で、単身生活には見えにくい落とし穴が待ち受ける。高齢になったら、病気になったら、職を失ったら、という孤立のわなが。血縁や地縁という最後のセーフティーネット、安全網のない生活は、時にもろい。

単身世帯の急増と同時に、日本は超高齢化と多死の時代を迎える。それに格差、貧困が加わり、人々の「生」のあり方は、かつてないほど揺れ動いている。たとえ、家族がいたとしても、孤立は忍び寄る。

個を求め、孤に向き合う。そんな私たちのことを「孤族」と呼びたい。家族から、「孤族」へ、新しい生き方と社会の仕組みを求めてさまよう、この国。

「孤族」の時代が始まる。

●家族に頼れる時代の終わり 「孤族の国」

朝日 2010年12月26日18時20分

あの出来事は、日本に住む1億2700万人のごく一部の人々に起きたことだった。だが、足元の地面が崩れ落ちていくような感覚を味わった人も多かったはずだ。

住民票や戸籍という紙の上だけで生きる「所在不明高齢者」が全国で見つかった。大阪で実の母親が2人の子を餓死させた。各地の高齢者が次々と熱中症で世を去った。

いま、この国で、何かが起きている。

■増え続ける「独居で未婚」

今年、国勢調査が行われた。結果が発表されるのは来年だが、研究者たちが注目しているのは単身世帯率と未婚率の増加だ。今回の調査で、1人世帯が「夫婦と子どもからなる世帯」を上回るのは確実視されている。

単身化は今後、さらに勢いを増す。みずほ情報総研の藤森克彦主席研究員は著書「単身急増社会の衝撃」で20年後の日本の姿を描いた。50~60代の男性の4人に1人が一人暮らしになり、50歳男性で3人に1人は未婚者……。単身化自体は個人の自由な選択の結果であり、否定すべきことではない。その半面、高齢の単身者は社会的に孤立し、様々なリスクに無防備になるケースが多いのも事実だ。

単身化に加え、雇用が崩壊し、地域共同体の輪郭が薄れ、家族の中ですら一人ひとりが孤立している。

同時に、極端な高齢化と人口減少も進む。600万人を超す「団塊の世代」の高齢化により、生産年齢人口(15~64歳)が減り続ける「下りエスカレーター」の時代。グローバル化とデフレで、格差・貧困社会化も深まっている。

東京23区では毎日、平均10人が孤独死する。「社会が壊れるスピードの方が速く、何をしても追いつかないとすら感じる」。孤独死や自殺、貧困の問題に取り組む僧侶、中下大樹さん(35)の実感だ。

■成長のツケ 男性に顕著

今の姿は半世紀前に宿命付けられていた。

「集団就職列車で東京に向かう日。列車が走り出したら、ホームをお袋が懸命に走ってくるんです」。90代の母を介護する60代の男性が語った思い出だ。

戦後、地方から都市部へ流れ込んだ大勢の若者たちは「金の卵」と呼ばれ、懸命に働き、消費にも励み、団地という新しい住まいで夫婦と子ども2人の「標準家庭」を築いた。終戦直後のベビーブームで生まれた「団塊の世代」が成人する頃、日本に高度経済成長の花が咲いた。

都市部の集合住宅で家電製品に囲まれて住む核家族はいわば、高度成長が導いた生き方だった。半世紀がたった今、その団地やアパートで孤独死が頻発する。戦後の人口急増や都市への大移動は経済成長に必須の条件だった。それが裏返しとなり、負の要因となって社会を覆っている。

日本だけの問題ではない。やはり後発の新興経済国として急成長を遂げている韓国、中国などアジア諸国の未来の姿でもある。日本社会は、この変化の先頭を走っている。

経済成長に過剰に適応したとも指摘される人生のかたちは、男性によりはっきり表れている。首都圏有数の大規模集合住宅・常盤平団地(千葉県松戸市)の自治会長として孤独死予防センターを設立した中沢卓実さん(76)は言う。「日本の男性は働くことしか知らない。退職したら家に閉じこもり、ないない尽くしになる。あいさつしない、友人ない、連絡しない……」

会社という「疑似家族」に人生の大半を委ねることができた世代は、まだいい。不安定な雇用に直面する若い世代は、人生前半で働く場から排除され、仕事と結婚の扉の前でたじろぐ。

■意識と政策変えるとき

ここで、立ち止まって考えたい。いま起きていることは、私たちが望み、選び取った生き方の帰結とはいえないだろうか。目指したのは、血縁や地縁にしばられず、伸びやかに個が発揮される社会。晩婚・非婚化もそれぞれの人生の選択の積み重ねだ。時計の針を逆回しにはできない。

問題なのは、日本が「個人を単位とする社会」へと変化しているにもかかわらず、政策も人々の意識も、まだ昭和/高度成長期にとどまっていることではないか。精神科医の斎藤環さんは「日本は『家族依存社会』だ」と言う。国が担うべき仕事、社会保障などを家族に押しつけてきた、という意味だ。家族が「孤族」へと姿を変えた今、このやり方は通用しない。

「個」を選んだ結果、「孤」に足を取られている。この国に広がっているのは、そんな風景なのだろう。誰もが「孤族」になりうることを前提にして、新しい生き方、新しい政策を生み出すしか道はない、と考える。

高齢社会化が一段と進む2020年。単身化がより深く広がる2030年。日本社会がかつて経験したことのない20年が目の前に続いている。残された時間は、決して長くはない。(真鍋弘樹)

●「孤族の国」記事一覧

「孤族の国」記事一覧

施設で「スリラー」見せてます ボランティア団体表彰式(2/20)

こちら「脱・孤族」下宿 仲間はいろんなオッチャンたち(2/9)

警察が死亡状況調べるケース急増 孤独死の増加が要因(2/3)

遺言書偽造容疑で元組員ら逮捕 85歳女性の土地取得(2/1)

ごみ・雪 公の出番 「孤族の国」家族代行―4【全文】(1/29)

子の送迎 救う手 「孤族の国」家族代行―3【全文】(1/28)

親孝行請けます 「孤族の国」家族代行―2【全文】(1/27)

ごみ・雪 公の出番 「孤族の国」家族代行―4(1/26)

きずなを買う 「孤族の国」家族代行―1【全文】(1/26)

子の送迎 救う手 「孤族の国」家族代行―3(1/25)

親孝行請けます 「孤族の国」家族代行―2(1/24)

菅首相「孤族」に言及 施政方針演説で支援強調(1/24)

きずなを買う 「孤族の国」家族代行―1(1/23)

写真特集「孤族の国」男たち(1/23)

生活保護、最多の3兆円超 09年度、失業者が急増(1/22)

近所に親しい人、いない 中高年男性4割 女性より孤独(1/18)

「孤族」支援特命チームを政府設置へ 首相が指示(1/13)

生活保護、過去最多141万世帯 2010年10月(1/12)

不況で懐寒し…貯蓄残高、初の減少 09年全国調査(1/10)

動かぬ体 細る指 外せぬ指輪「孤族の国」男たち―11(1/6)

「法テラス大使」福田沙紀さん、仙谷法相を表敬訪問(1/6)

自殺中継 ネットに衝撃 「孤族の国」男たち―10(1/5)

ひきこもり抜けたくて 「孤族の国」男たち―9(1/4)

最後に人とつながった 「孤族の国」男たち―8(1/3)

聞いてもらうだけで 「孤族の国」男たち―7(1/2)

少女のような目の母と 「孤族の国」男たち―6(12/31)

彼は無表情だった 「孤族の国」男たち―5(12/30)

39歳男性の餓死 「孤族の国」男たち―4(12/30)

失職、生きる力も消えた 「孤族の国」男たち―3(12/27)

還暦、上海で婚活したが 「孤族の国」男たち―2(12/26)

高齢化と単身化が都市を襲う「2020/30年問題」(12/26)

孤独死、40代から高リスク 東京都監察医務院調査(12/26)

家族に頼れる時代の終わり 「孤族の国」(12/26)

55歳、軽自動車での最期 「孤族の国」男たち―1(12/26)

孤族の国の私たち 朝日新聞紙面で連載スタート(12/26)

「貧困、ブームではだめ」 今冬一転、寄付の毛布足りず(12/21)

「生きづらさ」シンポに770人(12/17)

多様性を考える季刊誌をつくる 「kotoba」編集長・田中伊織さん(1/NaN) |

●クローズアップ現代「男 ひとり残されて」

クローズアップ現代 / NHK総合

10/4 (月) 19:32 ~ 19:58 (26分)この時間帯の番組表

妻に先立たれ、心身ともに大きなダメージを受ける男性たち。女性と比べて立ち直りに時間がかかると言われる男性たちに対する“悲嘆のケア”はどうあるべきかを考える。

妻に先立たれ、一人で生きていくことになった男性たち。その深い悲しみと日常生活が立ち行かなくなる様子を綴った手記が相次いで出版されている。

また、配偶者を失った人たちに対する最近の調査では、女性よりも男性の方が立ち直りに時間がかかり、死亡率も高まるという実態が明らかになってきた。毎日の食事をはじめ、健康管理や金銭管理もままならない男性たち。そうした遺族を支えようと支援を始めた医療機関や団体もあるが、その数はまだ極めて少なく、体制も不十分だ。番組では、妻をガンで看取った後のつらい体験を著した垣添忠生さんをゲストに迎え、“悲嘆のケア”はどうあるべきかを考える。 |

| Trackback ( )

|

生活保護でかろうじて暮らす人が増加している。

支援で職に就いても、それ以上の多数の無職者が増加して、保護に回る。

しかも、そこに暗躍する〈悪徳ビジネス〉もある。

NHKが12月26日(日)に、

「大阪“非常事態”宣言~生活保護・受給者激増の波紋~〉と言う特集を流す。

「不況が最も深刻な大阪で起きたことは、やがて全国で起きると言われる」

と指摘。

「保護を受けているのは本人の問題」などと言う人がときにいるけど、傲慢な人たちだ。

ともかく、今日は番組案内と現状確認。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

6位あたり

NHK ETV

ETV特集 「大阪“生活保護”戦争~財政危機を回避せよ~」

12月26日(日)

午後10時00分~11時00分

「大阪“生活保護”戦争~財政危機を回避せよ~」

写真・左:毎月1日の生活保護受給日には早朝から受給者が長蛇の列を作る(浪速区役所にて)

写真・右:平松邦夫市長ら大阪市「生活保護行政特別調査プロジェクトチーム」は激増する保護の実態解明に当ってきた

最後のセーフティネットと言われる 「生活保護」 をめぐって異変が起きている。ここ数年で受給世帯が激増し、いまや全国135万世帯187万人。受給者数は1990年代半ばの倍を超え、膨れ上がる生活保護費は国や地方自治体の財政を直撃している。なかでも最も深刻なのが大阪市で、受給者人口13万6600人。この数字は市民の20人に1人が生活保護を受けていることを意味する。22年度に計上した生活保護費は2863億円…。市税収入の半分に相当する額で、このまま受給者が増え続ければ財政がたちゆかなくなるのは明らかである。

危機感を抱いた平松邦夫市長は、去年秋、市役所に「生活保護行政特別調査プロジェクトチーム」を起ち上げ、激増の実態と背景の解明を急いできた。現在は患者のほぼ全員が生活保護受給者である市内16医療機関に対する調査を行うなど、医療と「貧困ビジネス」との結びつきにメスを入れようとしている。

また、大阪の不動産業者が全国各地で路上生活者を集め、大阪に連れてきて生活保護を受給させアパートに住まわせることで、空き部屋を埋め家賃収入を確保するという新たな動きも明らかになってきた。

一方、民間企業のノウハウを導入して、受給者に履歴書の書き方や面接の受け方から指導するなど就労支援にも力を入れているが、低迷する経済情勢のなか受給者の再就職は困難を極め、ようやく就職できても生活保護を廃止できるほどの収入にはならないケースが大半である。税金をつぎ込んでようやく自立(保護の廃止)までこぎつけても、失業や派遣切りによってその何倍もの人数が新たに生活保護に落ちてくるといういたちごっこなのである。

不況が最も深刻な大阪で起きたことは、やがて全国で起きると言われる。番組は苦悩する大阪市の生活保護行政最前線に密着取材、「セーフティネットの最後の一枚」が破綻しつつある現実を描き出す> |

●生活保護 最多の141万世帯

NHK 12月20日 4時16分

厳しい雇用情勢が続くなか、ことし9月に生活保護を受けた世帯は、これまでで最も多いおよそ141万世帯に上ったことが厚生労働省のまとめで分かりました。

厚生労働省によりますと、ことし9月に生活保護を受けた世帯は、前の月より9170世帯増えて全国で140万8407世帯とこれまでで最も多くなりました。これに伴って生活保護を受けている人の数も、前の月より1万3914人増えて195万1200人に上りました。

増えた世帯の内訳は、

▽「高齢者」が1687世帯、

▽「母子家庭」が1233世帯、

▽「障害者」が1052世帯で、

最も多かったのは、

▽仕事を失った人を含めた「その他の世帯」で3538世帯

となっています。

生活保護の受給世帯は、雇用情勢の悪化とともに急増し、この1年間でおよそ14万1000世帯、率にして11%余り増加しています。厚生労働省は「年末の時期は、失業する人が多いことから、再就職支援に力を入れ、生活保護の受給増加に歯止めをかけたい」と話しています。

●診療報酬2840万円 大阪市が返還請求 医療法人、貧困ビジネスの疑い

産経(2010年12月21日 07:52

大阪市西成区のアパートの生活保護受給者に不必要な訪問診療を繰り返していたとして、市は20日、大阪府内の医療法人に対し、生活保護費(医療扶助)で負担した診療報酬2840万円の返還を請求したと公表した。受給者は普段から階段を使うなど通院が可能だったことから、市は受給者をアパートに囲い込んだ「貧困ビジネス」の可能性があるとみている。

市によると、医療法人が運営する診療所は平成20年8月~今年2月の間、西成区のアパートに入居する生活保護受給者81人に対し、高血圧などの訪問診療を1人あたり週1回実施。訪問診療料などとして診療報酬計2840万円を受け取っていた。

しかし、6階建てのアパートにはエレベーターがなく、入居者の多くは階段を使用。年齢層も40~50代が中心で、大半が通院可能とみられるという。

診療所が訪問診療に必要な書類を提出していなかったため、市は今年2月に医療扶助の適用を停止。その後も診療報酬の請求が続いたため、入居者へのヒアリングや診療報酬明細書(レセプト)の調査などを進めていた。

診療所の男性医師が7月に死亡し、診療所も閉院したため訪問診療のカルテも見つからず、訪問診療の詳しい実態は確認できなかったという。

●生活保護受給140万世帯に 過去最多更新、9月時点

2010/12/14 12:45 【共同通信】

全国の生活保護を受給している世帯数が、今年9月時点で140万8407世帯に上り、過去最多を更新したことが14日、厚生労働省の集計で分かった。前年同月比では、約14万世帯の増加となった。

130万世帯を突破した昨年12月から、9カ月でさらに10万世帯増加した。前月比では約9千世帯の増加で、2008年以降、毎月増加の傾向が続いている。

受給世帯は、1980年代後半のバブル期以降は減少していたが、92年度の月平均約59万世帯を底に、以降は増加が続いている。

受給者数は、前年同月比で約20万人増の195万1200人。

もっと知りたい ニュースの「言葉」

生活保護(2009年2月4日)憲法25条に規定された生存権の理念に基づき、最低限度の生活を保障し自立を支援する制度。国が定める最低生活費より収入が少ない世帯に差額分を支給する。生活費に当たる生活扶助のほか、住宅扶助や医療扶助、教育扶助などがあり、住む地域によって保護費の基準は異なる。費用は国が4分の3、地方自治体が4分の1を負担。暴力団組員などによる不正受給の一方、社会保障費抑制の流れの中で地方自治体が申請を受け付けないといった問題も指摘されている。 |

●生活保護 松山1.9倍 10年で 失業や無年金・・・ 50人に1人受給

(2010年12月18日 読売新聞)

松山市内の生活保護の受給世帯数は、10月末現在で8572世帯(1万1253人)で、10年前の約1・9倍に増えていることが、同市のまとめでわかった。市民の50人に1人が生活保護を受けている状況。今年度の保護費総額は約189億円と一般会計の1割を超え、市の財政を圧迫しているが、高齢化や失業者の増加などの社会情勢が背景にあり、市は「今後も伸び続ける可能性が高い」とみて、就労支援などの対策に乗り出した。

同市で生活保護が増え始めたのは1998年頃から。それまで4000世帯強で推移していたが、2000年度は4575世帯となり、リーマンショック後の09年には7726世帯まで急増した。

今年に入っても勢いは止まらず、4月に8138世帯だったのが、10月には8572世帯と、わずか半年で434件増えた。人口1000人あたりの生活保護受給者数は、全国41の中核市で9番目に多い21・94(4月現在)となっている。

受給理由(4月現在)は、無年金や年金額が少ないなど「高齢」に端を発するものが3454世帯で最多。病気やけがで働けないなどの「傷病」が3322世帯で続き、「母子」が497世帯、倒産による失業などを含む「その他」が865世帯だった。

中でも、「その他」はリーマンショック前の07年(456世帯)に比べほぼ倍増。20、30代の現役世代が職に就けずに相談に訪れるケースもあるという。

こうした事態に、市は、この2年間で担当課の職員を39人増員。今年4月には、これまで1人だった就労支援員も1人増やし、就職支援にも力を入れ始めた。また、年金受給支援員として職員1人を新たに雇用し、未確認の年金記録の調査にも乗り出したが、「景気情勢などもあり、急激な改善は望めない」という。

一方、収入の無届けなどによる保護費の不正受給は、06年~10年度の5年間で1067件、約4億6700万円。返済は6900万円にとどまり、時効や死亡などで返済不能となった「不納欠損額」は1億200万円に上った。

●弘前市議会:生活保護費横領、和解議案を可決 /青森

毎日新聞 2010年12月18日

前弘前市課長補佐(52)による生活保護費業務上横領などの事件で、定例市議会は17日、前課長補佐から市が約679万円の支払いを受けて和解する内容の議案を可決した。

前課長補佐は、既に160万円を市に支払っている。和解には市社会福祉協議会が市に業務委託していた「つなぎ資金」の約127万円も含まれており、この分を同協議会に損害賠償する議案も可決した。【塚本弘毅】

| Trackback ( )

|

今朝は、関係なさそうで関係ある、そんなことをとっておいた。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

8位、9位あたり

●ネットカフェ、増える女性客 失業者が長期滞在も(1/2ページ)

朝日 2010年2月7日23時23分

女性専用ブースで化粧するギャル漫画家・浜田ブリトニーさん=東京都渋谷区宇田川町のネットカフェ「マンボー」、福岡亜純撮影

これまで男性客中心だったネットカフェで、女性客が増えている。終電に乗り遅れた会社員や地方からの旅行客がホテル代わりに利用するのに加え、仕事と住まいを失った「難民」が長期滞在するケースも。不況が女性の生活にも影を落としているとの見方もある。ネットカフェ側は女性専用ブースやネイルコーナーなどさまざまなサービスを打ち出している。

渋谷駅や東急ハンズに近いネットカフェ「マンボー」渋谷宇田川町店。青いタイル張りの床、オブジェ風の照明のある受付は一見ホテルのようだ。夕方、キャリーバッグを引きずる20~30代の女性客やカップルが次々に訪れる。

「2003年のオープンのころに3割程度だった女性が、今では4割。日によっては客の半分が女性」と「マンボー」本社の広瀬智司部長。約50店ある同社全体でも、男女の割合が10年ほど前は7対3だったが、現在は6対4にまで女性の割合が増えている。

8時間連続して利用しても夜間のパック料金だと千円台と割安なネットカフェに、ホテルなどから切り替える客が多いためらしい。

渋谷に集う若い女性の生態を描いた「パギャル!」で知られる「ホームレスギャル漫画家」浜田ブリトニーさんによれば、宿泊の女性客が急に増えたのは2年ほど前から。年齢は25~35歳くらいで、地方から都心に遊びに来た観光客、終電を逃した会社員、そして「難民」の3種類に分類できるという。

特に目につくようになったのが「難民」で、浜田さんの観察では女性客全体の約3割を占める。衣類やタオル、洗面道具の入った大きなバッグを抱え、受付と同時にシャワーの予約を入れるなど「慣れた行動」が特徴で、ほとんどが常連という。

●若年層の失業、先進国で深刻 09年末、欧州21%日本8.4%

日経 2010/02/06 23:55

先進国で若年層の失業が一段と深刻になってきた。国際労働機関(ILO)の調査では、2009年の若年層(25歳未満)の失業率は前年に比べて4.6ポイント上昇の17.7%となり、全世代平均の8.4%を大幅に上回った。世界的に景気は回復基調にあるが、雇用改善は進んでおらず、とくに若年層に雇用悪化のしわ寄せが及んでいる。

若年層の失業率は08年秋以降の金融危機をきっかけに急速に悪化している。日米欧などの先進国では金融危機前の07年は全世代と若年層の失業率のかい離は6.5ポイントだったが、09年は9.3ポイントに急拡大。09年秋以降も若年層は悪化傾向に歯止めがかからない。

●米新規失業保険申請は48万件、予想外の増加

2010年 02月 5日 01:26 ロイター

ウクライナ大統領選、ヤヌコビッチ前首相が勝利宣言

夏まではかなり厳しい景気状況、踊り場的状況も=日銀副総裁

株価1万円割れ、下値切り下げ回避の期待感も=市場関係者

イラン大統領がウラン濃縮を指示、9日に作業開始へ [ワシントン 4日 ロイター] 米労働省が4日発表した1月30日終了週の新規失業保険週間申請件数は、前週比8000件増の48万件と、予想外に増加した。

アナリスト予想は46万件だった。

スボド・クマール・アンド・アソシエーツの首席投資ストラテジスト、スボド・クマール氏は、失業保険申請件数はこのところ50万件を下回っているものの、依然として高水準で推移しているとし「雇用の改善が緩やかなペースになることを示唆している」と述べた。

4週間移動平均は46万8750件と、前週から1万1750件増加した。4週間移動

平均の増加は3週連続。それまでは19週間減少していた。

●「男の勘違い、女のすれ違い」 勝間で生きられず、香山にもすがれない

日経ビジネス 2010年2月12日(金) /遙 洋子

大阪東京間を行ったり来たりしていると、地方と都会を実感する。けっこう都会の大阪でそんな感じだから、もっと地方と東京を行き来している方の格差感はいかばかりだろう。

「皆が皆、東京に出てくるのではなく、地方をもっと見直そう」的スローガンはもう何年も前からある。地方の活性化を思えば賛成するし、私自身もまた、出身の大阪で働いてきた。

だが、最近少し地方都市のよくない所が気になりだした。

地方でも生きられる。それは、私のようにぼちぼちずっと仕事を続けていれば、それなりに生きられた。なんせ出身である。実家に頻繁に帰れるし旧知の仲間もいる。隅々まで知り尽くした土地では、ぼちぼち生きられたらけっこう精神的には豊かで充実した日々を過ごすことができる。

仮に仕事ばかりの人生で遠くに住む親の介護や妻にまかせきりの育児など、人生の味わいの堪能できなさを思うと、ワークライフバランスとは、“ぼちぼち働く”なのではないかと思うほど、いろんな側面を生活にもたらしてくれる。だが、その“ぼちぼち”が、たかが“ぼちぼち”のくせに、そんな“ぼちぼち”ごときが、難しい時代になったと感じる。

・・・・(以下、リンク先を)・・・

● 勝間和代公式ブログ: 私的なことがらを記録しよう!!

● 香山リカとは

○ 香 山 リ カ 室

○ 著作

● 遙洋子ネットワーク /公式サイト。活動記録、出演スケジュール、日記、Q&A。 |

●日本テレビ/ドキュメント10 カツドウカ、政府へ 反貧困・湯浅誠の1年

カツドウカ、政府へ 反貧困・湯浅誠の1年 30分枠

放送時間 : 2月21日(日) 24:50~(深夜0:50~)

ナレーター : 永田亮子

制作 : 日本テレビ

再放送 : 2月28日(日) 18:30~

CSニュース専門チャンネル「日テレNEWS24」

「ネットカフェ難民」も「貧困ビジネス」もこの人が着目したことで社会問題になった。貧困問題の活動家、湯浅誠40歳。1年前「年越し派遣村村長」として一躍、名を馳せた。頭脳明晰、冷静沈着が代名詞の理詰めの人。その彼が去年10月政府に入った。肩書きは「内閣府参与」。年末年始に派遣村を作らなくてもよい体制を作る、という鳩山首相からのミッションを帯びて…。

しかし、失業者・困窮者支援策の青図を描く彼の前に、行政の縦割りや国と自治体との確執など「役所の論理」が立ちはだかる。代々木に出来た「公設派遣村」でも相談体制やケアの不十分さが目についた時、彼はついにキレた。3年間、湯浅氏に追跡してきたカメラが「参与」としての日々の裏側に迫る。 |

………………………………………………………………………………

●NHKスペシャル 総合テレビ/権力の懐に飛び込んだ男・100日の記録(仮)

NHKスペシャル 総合テレビ

2010年2月28日(日) 午後9時00分~9時49分

昨年”年越し派遣村”の村長を務めた湯浅誠氏。NPOとして在野で活動を続けてきた彼が民主党に招かれ、この秋から内閣府の参与となり、緊急雇用対策本部「貧困・困窮者支援チーム」事務局長として活動を始めた。待ったなしの貧困対策。カメラは、従来の枠組みを超え、官僚や政治家、地方自治体の間を自在に飛び回り、貧困者の対策に乗り出す湯浅に密着。「

誰もが平等に尊厳を大切にされる社会」を理想に掲げ、現場一筋に解決策を見出してきた湯浅は、果たして行政に横たわる様々な障壁を乗り越え、効果的な施策を実現してゆけるのか。困難に直面しながら格闘し、時に挫折する湯浅の100日を通して、政治主導を掲げる新政権、そしてなかなか崩れない縦割りの官僚組織や、疲弊する地方自治体の現実を描いていく。 |

●講演会:派遣村の湯浅氏、盛岡で来月15日 /岩手

毎日新聞 2010年2月6日

「年越し派遣村」で村長を務めたNPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」、反貧困ネットワークの事務局長、湯浅誠氏の講演会「STOP! 広がる日本の貧困 ジェンダーの視点から」が3月15日午後1時半、盛岡市盛岡駅西通のアイーナで開かれる。県男女共同参画センター主催。

湯浅氏は、1990年代から路上生活者の支援に携わり、新政権では、内閣府参与に任命された。年末年始は「公設派遣村」で、生活困窮者支援の陣頭指揮をとった。講演では、こうした経験を踏まえ、高齢の単身女性や母子の世帯が貧困者を占める割合が高くなっている現状など貧困の背景を、男女共同参画の視点から語る。

入場無料。定員200人。申し込みは同センターで22日午前9時から先着順に受け付ける。問い合わせは同センター(電話019・606・1761)。【狩野智彦】

| Trackback ( )

|

先日4日の夜、NHKの特番をみた。

子どもたちの学びたいのに学べない実態。

大人も大変だけど、育っていく子どもたちの現状は放置できない。

長妻厚労相は、9月に生活保護基準の見直しをいっていたけど、この番組に出ていた厚労政務官は、貧困率の調査をすることを明らかにした。

放送の翌日5日は、長妻厚労相が指示をした。

貧困率は全世帯を所得の高い順から低い順に並べた場合に中央となる所得の値(中央値)の半分に満たない世帯の割合で「低所得率」ともいわれる。

貧困や格差と関連して、NHKは今夜7時半から

「“助けて”と言えない ~いま30代に何が~」

という番組を組んでいる。

見ようと思っている。

今日は、台風のことを気にしながら、そんなNHKのPR。

クローズアップ現代 NHK

番組予定

クローズアップ現代 10月7日(水)放送予定

“助けて”と言えない

~いま30代に何が~

今年4月、福岡県北九州市の住宅で39歳男性の遺体が発見された。

男性は死の数日前から何も食べず、孤独死していたとみられる。

しかし、男性は、困窮する自分の生活について、誰にも相談していなかった。

いま、こうした命に危険を及ぼしかねない状況に陥っても、助けを求めない30代が増えている。

彼らは「家族に迷惑をかけられない」「自分で仕事を見つけ、何とかする」と誰にも相談できずにいる。

家族、友人、地域との繋がりを断ち切り、社会から孤立する30代。番組では、厳しい雇用情勢で先行きが見えないなか、静かに広がる「助けて」と言えない30代の実像に迫る。

(NO.2797)スタジオゲスト :平野 啓一郎さん (作家) |

●不況を乗り切る:2 在職中に失業準備を

朝日 09.10.5

賃金カットや早期・希望退職の募集――。そんな言葉が社内で聞かれ始めたら、誰もが戸惑ってしまうもの。まず、何をしておけばよいかを考えます。

都内の専門商社で正社員として働いていた30代の男性。夏のボーナスは、業績の悪化を理由にゼロ回答。「ここにいても先はない。転職するなら少しでも早い方がいいだろう」と考え、何の準備をすることなく、6月に自ら退職を選んだ。 都内の専門商社で正社員として働いていた30代の男性。夏のボーナスは、業績の悪化を理由にゼロ回答。「ここにいても先はない。転職するなら少しでも早い方がいいだろう」と考え、何の準備をすることなく、6月に自ら退職を選んだ。

だが、その後いくつもの求人に応募したが、8月末になっても面接まで至らない。子連れでハローワークに通う。「正直、これほどまで雇用情勢が悪いとは思わなかった」

不況が長引く中、勤務先の将来に不安を感じている人は多いはず。でも、安易な退職は後悔につながりかねない。

社会保険労務士の家村啓三さん(54)は「在職しているうちに、失業への準備をしっかりしておくことが大切です」と助言する。

まずは、失業時の生活の支えとなる雇用保険の加入状況の確認だ。人事課などに問い合わせる。失業手当は加入期間に応じて受給期間が決まるので、漏れがないかを調べておこう。

特に注意が必要なのはパートの人だ。退職時になって未加入がわかり、もめることがある。1週間の所定労働時間が20時間以上で、6カ月以上働く見込みがあれば、パートでも被保険者になれる。加入漏れを見つけた時には会社に伝え、さかのぼって被保険者の資格を得られるように求める。

忘れずに保存しておきたいのは、給与明細だ。賃金を払わずに会社が倒産した時には、国の立て替え払い制度を利用できる。労働基準監督署などに申請する際に、給与明細があると賃金額が確定しやすく、手続きがスムーズにできる。

「後輩や会社のためを思って」などと言って、会社側が退職を勧める退職勧奨が始まっても落ちついて。

日本労働弁護団の棗(なつめ)一郎弁護士は「あくまで会社からの『お願い』なので、労働者に応じる義務はない」。働き続けたければ「辞めない」とはっきり主張しよう。決して退職届に不本意な記入はしない。一度書いてしまうと、撤回するのが難しい上、失業手当がすぐに給付されない「自己都合退職」にされかねない。

労働者がはっきりと拒否しているのに、しつこく退職を求めるのは「退職強要」になる。暴言や嫌がらせを伴うことも多く、ひどければ、不法行為として企業側の損害賠償責任が認められることもある。証明するための録音やメモを残しておくこと。弁護士や労働組合などの相談窓口を利用するのもおすすめだ。

判断が難しいのは、希望退職や早期退職への対応だろう。退職金の上乗せなどがセットで実施されることが多く、納得がいく条件が示されれば、応募も選択肢になる。ただ、その際も残業が減った分の時間や有給休暇を使って、在職中から求職活動を始めておきたい。退職は、再就職の見通しが立ってからの方が賢明だ。

私の場合 無駄なくして環境保護も

5年前、病気のために正社員からパートになり、かなり収入が減りました。とにかく無駄を無くそうと、まず自家用車を普通車から軽自動車にしたところ、税金や維持費が半分になりました。食品はついつい買い過ぎてしまうスーパーの特売品は避け、品質が良く安いものを必要な分だけ買うようにし、食べ残しをなくしました。余計なごみも出ないようになりました。昨年8月に失職しましたが、このような生活を続けています。生活水準を保ちながら、環境保護にもなっているのではないかと思っています。(仙台市 男性 50歳)

若い世代が就職できるように

エンジニアの夫(43)と大学受験を控えた高3の長男、中2の長女の4人家族。昨年大きなプロジェクトが終了したため、夫の収入が半減しました。長男の大学の学費は年間150万円ほどかかる見込みで、奨学金と教育ローンを組むことに決めました。旅行はもちろん、外食もせず、最近はお総菜すら買えなくなりました。そのようにして大学へ進学させようとしています。せめて大学を卒業する時、景気が少しでも回復し、若い世代が全員就職できるようになっていてくれますように、と祈らずにはいられません。(横浜市 女性 42歳)

NHKスペシャル

2009年10月4日(日) 午後9時00分~10時28分 総合テレビ

NHKスペシャル|セーフティーネット・クライシス vol.3

しのびよる貧困 子どもを救えるか

経済危機が深刻化する中、大量解雇の波は、非正規労働者ばかりか正社員にまで及んでいる。世帯主の失職の影響から、いま「子どもたちのセーフティーネット」が危機に瀕している。

OECDは、日本の「子どもの貧困」が際立って加速していると警告した。給食費や教材費が払えず小中学校への通学も難しくなったり、貧困から高校を中退せざるを得ない子どもが急増している。背景には、日本の社会保障制度が「正社員」を前提に設計されたまま、抜本的な見直しが行われていない点がある。子育て世代に当たる20代~40代の、4割近くが低所得の非正規労働者であるにもかかわらず、子どもの医療費、教育費、住宅費、食費等の負担は、正社員家庭と同じく一律に求められ、貧困に拍車をかけているのだ。

子どもたちの「健全な育ち」を保証する「人生前半の社会保障」を築くには、どのようにセーフティーネットを張り替えていけば良いのか。番組では、日本の子どもたちの現状を検証し、さらにフィンランドなどの先進的な取り組みも紹介しながら、子どもたちのための社会保障・セーフティーネットのあり方について考えていく。 |

●厚労相、子どもの貧困率調査へ 不況で問題深刻化受け

2009/10/05 00:37 【共同通信】

長妻昭厚生労働相が、貧困状態で生活する子どもの割合を示す「子どもの貧困率」の調査実施を、5日にも事務方に指示する考えであることが4日、分かった。山井和則厚労政務官が同日のNHK番組で明らかにした。

不況で、親が国民健康保険の保険料を滞納したため「無保険」状態になる児童や、高校を中退する生徒が増えるなど「子どもの貧困」問題の深刻化が指摘されていることが背景にある。

子どもの貧困率をめぐっては、現在、政府が公式に示しているデータはなく、民主、社民、国民新党は三党連立政権合意に「子どもの貧困の解消を図る」と明記。民主党は衆院選マニフェスト(政権公約)に貧困の実態調査を実施し、それに基づいた対策を講じると盛り込んでいた。

山井氏は番組で「長妻厚労相と相談してきた」と強調。その上で「厚労相も(国民の)貧困率と子どもの貧困率を測定し、削減目標を検討したい、明日にでも担当課に指示したいと言っていた」と述べた。

これを受け厚労省は子どもの貧困状態の定義や、具体的な調査、分析の方法について検討するとみられる。

長妻厚労相は9月19日に生活保護の指標見直しを事務方に指示していた。

●貧困率:政府として調査する方針固める 長妻厚生労働相

毎日新聞 2009年10月5日

長妻昭厚生労働相は4日、山井和則厚労政務官と協議し、格差問題の解決に本格的に取り組むため、国民の「貧困率」を政府として調査する方針を固めた。5日にも担当部局に対し、全国的なデータ収集と貧困率の削減目標設定を指示する。山井政務官が4日夜、NHKのテレビ番組で明らかにした。

貧困率とは、全国民の平均的な年収の半分に満たない人の割合とされるが、政府は正式な指標として算出していない。06年に経済協力開発機構(OECD)の発表したリポートで日本の貧困率が先進国中、米国に次ぐ2位という悪い結果となり、貧困問題に取り組むNPO(非営利組織)などが政府に調査を求めていた。民主党は衆院選マニフェスト(政権公約)に「貧困の実態調査を行い、対策を講じる」と明記している。【佐藤丈一】

●「貧困率」測定・公表へ 厚労相方針、格差是正の指標に

日経 10.4

長妻昭厚生労働相は4日、国民の経済格差を表す指標とされる「貧困率」を測定する方針を固めた。5日にも厚労省の担当者に指示し、削減する目標の指標とする。米国などでは経済格差の指標として貧困率を公表しているが、日本政府は公表していなかった。貧困問題に取り組む「反貧困ネットワーク」(代表・宇都宮健児弁護士)が測定を求めていた。

貧困率は全世帯を所得の高い順から低い順に並べた場合に中央となる所得の値(中央値)の半分に満たない世帯の割合で「低所得率」ともいわれる。

経済格差を測る代表的な指標としては、所得の分布の偏りを測る「ジニ係数」がある。これまで政府はジニ係数を公表して国際比較しているが、経済協力開発機構(OECD)は加盟国を貧困率でも比較している。(00:56)

●「貧困率」調査:厚労相が指示 関係部局に

毎日新聞 2009年10月5日 19時30分

長妻昭厚生労働相は5日、国民の経済格差を表す指標となる「貧困率」の調査を行うよう関係部局に指示した。広がる貧困層の実態を調べ、対策を講じるのが目的。国の統計データなどを収集、子どもの貧困率も含めて算出し、削減目標も新たに設定する方針。

貧困に関する国の調査には、旧厚生省が1953~65年に生活保護受給世帯の平均的な消費水準を下回る世帯を「低消費水準世帯」とし、その世帯数や全世帯に占める割合を推計、公表した時期がある。【佐藤丈一】

●「貧困率」を調査へ=現状把握の指標に-長妻厚労相

2009/10/05-19:27 時事

長妻昭厚生労働相は5日、低所得者層の割合を示す「貧困率」を算出するための調査を実施する方針を明らかにした。国民の貧困や経済格差の問題に取り組むための指標とするため。同省内で記者団に語った。

同相は「現状を正確に把握するための指標を考え、(貧困者削減の)数値目標を出すことができないか指示した」と述べた。貧困率は経済協力開発機構(OECD)が加盟国の数値を公表しているが、日本は現在、調査していない。民主党は衆院選マニフェスト(政権公約)で貧困の実態調査と対策を掲げている。

●生活保護基準見直し 厚労相 貧困の調査不十分

東京 2009年9月20日

長妻昭厚生労働相は十九日、生活保護の在り方に関し「国が保障するべき『最低限の生活』とはどういうものか、もっと多角的な指標を検討するべきだ。貧困の調査は非常に不十分だ」と述べた。同日、事務方に指標の見直しを指示した。民主党マニフェストで掲げた障害者自立支援法の廃止も明言し、新たな制度の検討を進める考えを示した。厚労省で記者団に語った。

不況で生活保護受給者が増え続けていることを踏まえ、セーフティーネット(安全網)機能強化のため、貧困の実態をとらえた見直しを念頭に置いているとみられる。障害者への公的サービス費用を原則一割自己負担とする障害者自立支援法には支援団体などから多くの人が負担増となるとの批判が出ていた。

長妻氏は、生活保護に関し「今は一つの指標が中心になっていて、最低限の生活はどういうものなのか、現実を把握する手段は限られている」と指摘。社会保障費抑制策の一環で、一般の母子家庭と受給家庭の消費水準の比較から、生活保護の母子加算廃止が決められた経緯などを受けた指摘とみられる。

長妻氏は、四月に廃止された生活保護の母子加算についても、早期復活を重ねて明言。財源には予備費も選択肢の一つとし「一番早い方法を検討する」と述べた。長妻氏は十九日までに、自立支援法施行による障害者の負担増の現状などを報告するよう事務方に指示。この日、記者団に「連立(与党)の中で詳細な合意をいただくが、その前にどういう制度にするのかを今後詰めていく」と述べ、廃止後の制度設計に向けた論点整理を進める考えを示した。また、予算の無駄遣い排除のため、省内の各局に対し、優先順位の低い事業を五つずつ報告するよう指示したことも明らかにした。

これに先立ち長妻氏は、細川律夫副大臣や山井和則政務官らと政務三役の初会合を開き、役割分担など政治主導の政策決定に向けた対応を協議した。

<生活保護制度> 憲法25条に規定された生存権の理念に基づき、最低限度の生活を保障し自立を支援する制度。国が定める最低生活費より収入が少ない世帯に差額分を支給。生活費に当たる生活扶助のほか、住宅扶助や医療扶助、教育扶助などがある。

| Trackback ( )

|

5月のはじめに朝日新聞がアニメバブル崩壊という記事を出していて、「ヘぇーッ」と思った。

そんな中で突然、表に出てきた117億円で2.3年後に開館予定で造る「国立メディア芸術総合センター」。

「国立のマンガ喫茶?」と揶揄(やゆ)される。

麻生首相の漫画好きは有名、その内閣が5月に予算をつけたように見えて、さらに賛否両論沸き立つ。

漫画家を含めたあちこちの批判に、政府は「阿部内閣から福田内閣で決められたこと」と反論。

どうみても、分が悪い政府予算。

緊急の経済対策とはいえ、衆議院選挙の対策の影の濃い予算だ。

「歳出総額が過去最大の13兆9256億円となる2009年度補正予算」

そうそう、昨日のここ山県市の議会運営委員会。

最後に行政側から、国の補正予算が通ったので市も補正予算案が必要、下水工事も来年分を前倒して実施することになるし、10数億円の補正予算を組むことになる、6月の議会の会期末にまでに準備できるかどうか、(準備が間に合わなければ、そのあと)臨時議会になるか会期延長か・・そんな趣旨の説明があった。

人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点 ←←ワン・クリック10点

いま5位あたり

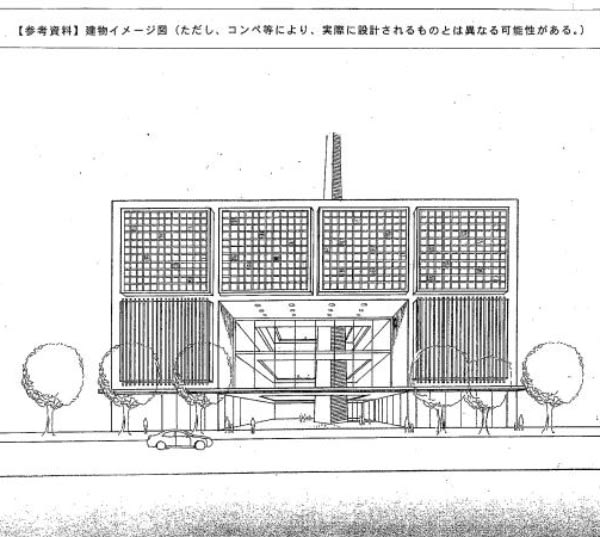

イメージ図

このブログ末に抜粋しておくところの

「メディア芸術の国際的な拠点の整備について」 報告書 の23ページにある図

↓「国立のマンガ喫茶」=「国立メディア芸術総合センター」↓

●アニメバブル崩壊 DVD不振、新番組も減

朝日 2009年5月4日

日本の「ソフトパワー」として期待を集めるアニメが、06年ごろをピークに作品数もDVD売り上げも減り続けている。今春の新番組も激減。関係者は「アニメバブルが崩壊し、右肩下がりの時代に入った」と話す。(小原篤) 日本の「ソフトパワー」として期待を集めるアニメが、06年ごろをピークに作品数もDVD売り上げも減り続けている。今春の新番組も激減。関係者は「アニメバブルが崩壊し、右肩下がりの時代に入った」と話す。(小原篤)

制作会社などで作る日本動画協会によると、1年間に放送されるアニメ番組は00年には124本だったが、06年には過去最高の306本と急増。それが08年には288本に減った。4月開始の新番組も、06年の60本台をピークに減少に転じ、今年は30本台の見込みだ。

同協会の山口康男専務理事は「数年前からのバブルがはじけた。少子化と不況で市場は右肩下がり。業界は人余りからリストラへ進むのではないか」と話す。

■深夜放送で人気

バブルをもたらしたのは、90年代後半から増え始めた深夜アニメ。キー局、UHF局、衛星放送などで深夜帯に放送し、ビデオソフトを収益源とする青年向け作品だ。90年代半ばの「新世紀エヴァンゲリオン」のヒットを受け、制作会社とビデオ会社、出版社などが組んで競うように作品を送り出した。テレビ放映は、ソフトを売るための30分間のコマーシャル、という側面もあった。

「放送局は、余っていた深夜の放送枠が売れ喜んだ。マスコミは『海外でも人気』『萌(も)えブーム』などと持ち上げた。景気回復で投資先を探していた金融会社や新興のIT企業なども参入し、本来ニッチな市場に過剰な期待が集まった」と、あるプロデューサーはバブルの構造を解説する。

「剣風伝奇ベルセルク」「マリア様がみてる」「ローゼンメイデン」「ひぐらしのなく頃に」「マクロスF」など、様々なヒット作や話題作が生み出され、深夜は「アニメの楽園」と化したが、ソフトの売り上げにはかげりが見えてきた。

日本映像ソフト協会の統計では、日本のアニメソフトは05年に国内で約971億円、06年に約950億円を売り上げたが、07年には約894億円、08年は約779億円と下降線をたどる。

「ソフトが売れないのは、増えた作品がどれも、美少女やメカといった売れそうな要素を並べただけで似たり寄ったりだとファンが気づいたから」と、別のプロデューサーは話す。「ハイビジョン録画機が普及してきたし、不況で若者の可処分所得も減り、ソフトは厳しい選別にさらされる。それに耐える力のある作品を作るしかない」

■海外も伸び悩み

人口減で縮小する国内に代わって期待される海外市場も、伸び悩んでいる。代表が米国だ。

日本貿易振興機構(ジェトロ)の推計によると、米国での日本アニメの市場規模(キャラクター市場を含む)は、03年の48億ドルをピークに07年には28億ドルまで減少した。ソフト(DVD・VHS)の売り上げも02年をピークに下降基調だ。

DVD不振はネットでの違法配信が一因。日本で放映された数時間後には、ファンが字幕をつけ動画投稿サイトやファイル交換ソフトを使い配信してしまう。

そこでテレビ東京は今年1月、米国の動画サイトで人気アニメの即日配信を始めた。キー局では初の試みだ。現在9番組を、日本での放映から約30分後に有料会員向けに字幕付きで配信、7日後には広告付きで無料配信している。同サイトでは今春、フジテレビ作品も配信を始めた。

テレビ東京の川崎由紀夫アニメ事業部長は「違法配信を抑制し、待たずに見たいというファンのニーズに応えた。いずれはサイトを通じて関連商品も買えるようにし、世界中のファンから直接お金が入るビジネスモデルを確立したい」と話す。開始から3カ月で、約1万8千人の有料会員を獲得したという。

■量より質重視へ

石油ショックによる不況時には、「宇宙戦艦ヤマト」「銀河鉄道999」「機動戦士ガンダム」などがアニメブームを巻き起こした。この頃の年間作品数は100本以下。90年代のバブル不況には「エヴァ」や深夜アニメの隆盛があった。この頃は150本前後だった。

年齢層を広げ市場を開拓して成長を続けてきたアニメだが、「もうそんな余白はない」と山口専務理事。「年間の総制作分数で、日本はすでに中国に抜かれたはず。これからは量より質を重視し、国公立大学でアニメをじっくり教えるなど、官民が力を合わせて質の高い人材を育て、それを日本の強みとする道を考えるべきです」

●国立メディア芸術総合センター:コンテンツ産業の拠点?それともマンガ喫茶? 設立決定に賛否

2009年6月1日 毎日

文化庁は「実際に設計されるものとは異なる可能性がある」としている=同庁報告書より コンテンツ産業の拠点か、国営マンガ喫茶か--。文化庁がアニメ、マンガ、ゲームなどの総合拠点となる「国立メディア芸術総合センター」(仮称)の設立を決めたことを、民主党が批判、賛否両論が起きている。

文化庁によるとアニメ、マンガ、ゲームなど「ジャパン・クール」と評価される分野を網羅し、海外に発信力のある拠点を目指す。09年度補正予算に117億円を計上した。作品を多数収蔵することは現時点で想定しておらず、各分野の成果を一元化し交流を促す。清水明芸術文化課長は「コンテンツ産業として、日本の経済を後押しする役割があり、国策として進める意義がある」と説明する。

だが、設立の根拠となった有識者検討会の報告書では、東京都内に4~5階建て、「展示室」「上映ホール」と目新しさはなく、具体的な展示内容もまだ決まっていない。

このため、民主党の鳩山由紀夫代表は国会で再三批判を展開。27日の党首討論では「首相のアニメ好きは知っているが、マンガ喫茶の民業圧迫ではないか」などと詰め寄った。

検討会メンバーでゲームクリエーターの石原恒和さんは「答弁で麻生(太郎首相)さんは『愛のあるマンガ喫茶でいいじゃないか』ぐらい言ってほしかった」と話す。検討会では「日本発の芸術の歴史を作る」など、熱い議論が交わされた。石原さんは「『箱物』で終わらせたくない。せっかくの好機を生かしたい」と思いを述べた。【佐々木宏之】

●アニメと漫画 国の施設は必要なのか

信濃毎日 6月1日

文化の育成のために国の支援が必要なケースは数多い。だが力を入れるあまり、その文化が本来持っている自由な空気や、批判精神を損なうことになっては本末転倒である。

文化庁が東京都内に建設しようとしている「国立メディア芸術総合センター(仮称)」には、その心配がある。

計画だと日本のアニメ、漫画、ゲームソフトを収集、展示する。世界に向けた発信施設を整備し、関連事業の育成や外国人観光客の増加につなげたいという。

2009年度の補正予算に117億円を計上した。2、3年以内の開館を目指す。

(略)

アニメ、漫画の振興は本来、民間や地域が中心になって取り組むべきものだろう。

京都市では、市と京都精華大が協力して京都国際マンガミュージアムができている。漫画家の記念館や関連図書館、博物館は全国にいくつもある。

これらの施設が、情報を共有し無駄なく資料や設備を持ち分け、巡回展も開けるようにする方が、全体としての底上げになるだろう。国は、既にある施設への支援に重きを置くべきだ。情報センターの役割を担うにしても、巨大な箱物でなくてもこなせるはずだ。

お金は、不況で生活が脅かされている若い漫画家のために使ってほしいという声も聞かれる。どうしたら、作家の自由を損なわずに支援ができるか-。最初から「センターありき」の発想ではない柔軟な対応を求めたい。

●アニメ美術館は「国立の漫画喫茶」 民主・鳩山氏が批判

産経 2009.5.9 20:00

民主党の鳩山由紀夫幹事長は9日夜、青森県南部町で講演し、平成21年度補正予算案に計上されたアニメ美術館建設費について、「アニメが好きなのは麻生太郎首相だ。首相が好きだから、官僚が作ってやろうと(いうことになった)。簡単に言えば国立の漫画喫茶だ。大変な浪費で、ばかばかしい」と厳しく批判した。

政府の構想では、美術館にはアニメ、漫画、映画などの作品を展示。東京・お台場が候補地で、来場者数の目標は年間60万人。補正予算案には建設費117億円が計上されている。

●官房長官「アニメは世界で評価」と反論

日刊スポーツ・共同 5月31日

河村建夫官房長官は1日の記者会見で、野党から「予算無駄遣いの『アニメの殿堂』」などと批判されている「国立メディアセンター」(仮称)に関し「アニメや漫画などのソフトパワーは世界で高い評価を受けており、日本の成長力強化につなげる大きな意義がある」と反論した。

同時に「官設民営なので、(官僚の)天下り対象になるとか、税金による赤字補てんということは想定していない」と強調した。

同センターをめぐり、民主党の鳩山由紀夫代表は5月27日の党首討論で「こんなことに補正予算を使っていいのか。官僚の官僚による官僚のための予算だ」と追及した。(共同)

●総務省、コンテンツ特区検討 アニメや映像など

5月31日 日経

総務省はアニメや映像などコンテンツ産業の基盤を強化するため、制作者を支援する特区構想をまとめる。制作力の向上や新しいビジネスモデルの創出などを後押しし、娯楽コンテンツ市場を現在の11兆円から2015年までに5兆円程度広げる。同省はこうした取り組みを柱とする情報通信分野での3カ年計画を策定し、経済成長のけん引役に育てたい考えだ。

「コンテンツプラットフォーム特区」は自由な発想で新しいコンテンツを生み出す場として、映像やインターネット関連の制作者などに提供する。海外への事業展開の加速など、コンテンツ市場の育成に向けた総合的な戦略を立案する検討会議も設置する。特区内では電波に関する規制を緩めるなどの特典を与える。 (07:00)

●首相の一存ではない…「アニメの殿堂」で反論

産経 2009.6.1 18:54

政府は最近、平成21年度補正予算で計上されたアニメの殿堂について、「麻生太郎首相の一存で決めたものではない」との反論を展開し始めた。

正式な施設は「国立メディア芸術総合センター」。日本が世界に発信できる漫画やアニメ、ゲームを収集・展示する美術館として、117億円の事業費が計上された。だが、民主党は麻生首相のマンガ好きをとらえて「首相肝いりの施設」「国営マンガ喫茶」などとこき下ろしていた。

これに対し、与謝野馨経済財政担当相が5月29日に「安倍晋三内閣から始まって、福田康夫内閣の時代に決まった話だ」、河村建夫官房長官も1日に「平成19年2月に閣議決定され、補正予算に突然出てきたものではない。『マンガ喫茶』と言うのは遺憾なことだ」とそれぞれ発言した。

また、国会での補正予算案審議中にこうした反論を展開しなかったことについて、与謝野氏は「説明不足を反省するばかりだ」、河村氏も「どういう手続きを踏んだか精査した」と釈明した。だが、今ごろになって反論し出したことから、「経緯をよく知らなかったのではないか」(政府関係者)との見方も…。

●国立マンガセンターに女性漫画家激怒「最低のギャグ」 「緊急経済対策とは思えない」

ZAKZAK 2009/05/30

歳出総額が過去最大の13兆9256億円となる2009年度補正予算が29日夕、成立した。バラマキ批判も飛び交うが、その象徴となっているのが麻生太郎首相の肝いりで117億円もの建設費が計上された「国立メディア芸術総合センター」(仮称)だ。民主党の鳩山由紀夫代表も先の党首討論で「総理がアニメ好きなのは分かるが、そんなにお金を使う必要があるのか」と批判したが、女性漫画家も夕刊フジの取材に激怒した。

「漫画家も読者も日々の生活が苦しい中、ハコモノと天下りが残るなんて最低のギャグです」

こう語るのは、女性漫画家の牧村しのぶさん。1986年、角川書店「ASUKA」漫画大賞に入賞してデビュー。現在、「家庭ミステリー」(ぶんか社)や、「別冊家庭サスペンス」(黒田出版興文社)でレギュラーを持つ。

同センターは、アニメや漫画、映画などの作品を展示する新設美術館で、建設候補地は東京・お台場。文化庁の有識者検討会がまとめた構想では、延べ床面積約1万平方メートルの4-5階建てとなる見通しで、11年度の完成を目指している。

これだけ多額の予算が付いたのは、最新の週刊コミック誌を秘書に買いに行かせるほどの「漫画好き」として知られる首相の影響が大きいとされる。

牧村さんは先月末、同センターの建設構想が発表された際、「税金の使い方が完全に間違っている!」と、激しい怒りを感じたという。

「長引く不況で、漫画家は原稿料を引き下げられ、仕事が急激になくなっている。無理な徹夜仕事で体を壊したり、自殺した人もいる。一方、読者の手紙を読むと、経済的に苦しくて新刊が買えず、中古の漫画を買っている人も多い。首相や政府はこうした現状を知って、117億円も税金をかけてセンターを建設しようというのか」

そのうえで、牧村さんはこう注文を付ける。

「漫画なら国会図書館で無料で読めるし、映画なら最近は宅配レンタルもある。わざわざ交通費をかけて、お台場まで漫画や映画を見に行く人がどれだけいるのか。とても、緊急経済対策とは思えない。まさに、ハコモノ行政で、役人たちが天下り対策で出してきた案ではないか。あれだけ多額の税金を使うなら、国民が漫画を楽しめる生活を取り戻してほしい」

首相はこうした声をどう聞くのか?

●メディア芸術の国際的な拠点の整備について

(「国立メディア芸術総合センター(仮称)」構想について)

この「国立メディア芸術総合センター(仮称)」が設立されることによ,

・ 他のアジア諸国等が急速に力を入れ始めているメディア芸術分野について,引き続き日本が国際的にリードしていくための拠点となること

・ メディア芸術という「文化振興」が図られるのみならず,若者を中心に多くの外国人を日本に呼び込むことによる「観光振興」や,メディア芸術分野の様々なコンテンツ制作の振興を推進する意味において「産業振興」にも資するものとなることが期待されます。

●メディア芸術の国際的な拠点の整備に関する検討会「メディア芸術の国際的な拠点の整備について(報告)」

(平成21年4月)の概要 から

1.メディア芸術の現状と課題

○ 現在,我が国には,マンガ,アニメ等メディア芸術の各分野ごとに作品の展示等

を行う施設は存在するものの,メディア芸術のすべての分野を包括的に取り扱い,

作品を常時展示するとともに,関連情報の集約・発信等を行う施設が存在しない。

○ このため,国内外で高まるメディア芸術作品鑑賞の需要に応えることができておらず,また,我が国のメディア芸術の海外への発信が不十分となっている。

○ このほか,メディア芸術の一層の振興を図る観点からは,メディア芸術作品の収集・保管及び発表の機会の拡充,人材育成の強化等が課題となっている。

2.メディア芸術の国際的な拠点の整備の必要性及び期待される効果

○ 上記の課題に対応するためには,メディア芸術のすべての分野を包括的に取り扱い,作品の網羅的・体系的な展示,関連情報の集約・発信,作品の収集・保管,人材の育成等を総合的に行う「メディア芸術の国際的な拠点」の整備が必要である。

○ 同拠点の整備により,我が国の文化のみならず,観光及び産業の振興も期待さ

れる。

3.メディア芸術の国際的な拠点の整備の基本構想

名称:国立メディア芸術総合センター(仮称)

分野:メディア芸術の全分野を取り扱う。映画については,フィルムセンターと緊密に連携・協力

機能:メディア芸術作品の展示

メディア芸術作品その他資料の収集・保管

関連情報の収集・提供,調査研究,人材育成・普及啓発活動の実施

メディア芸術関連施設間の連携・協力体制の構築

設置場所:東京都内(東京臨海副都心(お台場)は好適地の一つ)

面積等:建物延べ床面積は約10,000㎡,土地面積は約2,500㎡,4~5階建て

年間目標来場者数:約60万人

| Trackback ( )

|

|

| |