暮れも押し迫ってまいりました。

第九花盛りスタートですね。

どれだけ真剣に振っているのか、プレイしているのか、知る人ぞ知る、知らない人は覚えなくていい、といったところでしょうか。

4人のソリストはかなりマジだと思います。

それ以外の演奏者たちのやる気度はどんな感じなんでしょうか。

.

個人的には第九は1月の定期とかに持ってこれるような指揮者が、それだけですごいと思います。今どきそんな人いません。商売優先。もちろん生活かかってますから。。

聴くほうとしては12月特に後半は第九以外のプログラムがあまりなく、あっても大したものでなかったり、あとは、来日演奏団体もこの時期、自国での仕事が忙しいし、それにクリスマスですしね。お休み優先でしょう。

この時期、シーズン中なのに全くつまりません。といってもスラットキンの第九に行く予定ですけど。。

●

ところでこの不況ではありますが、ボーナスなども比較だけで言えば、潤沢な人、おりますね。

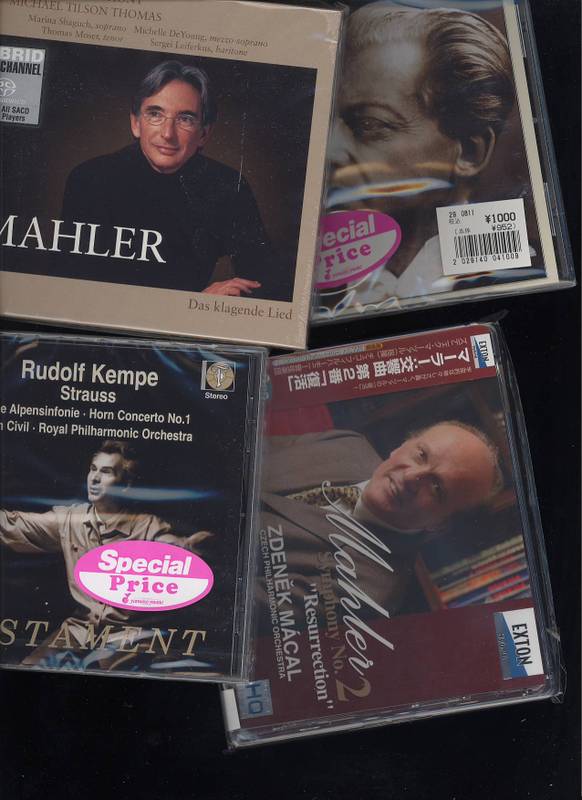

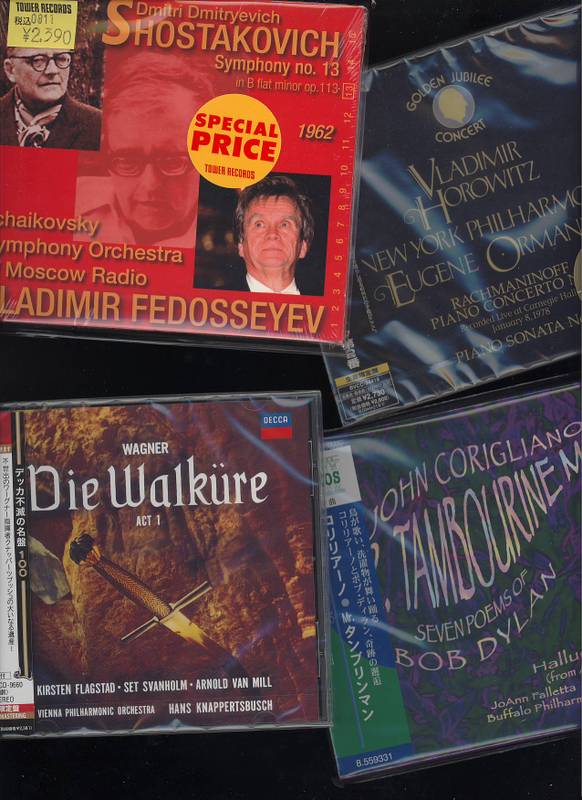

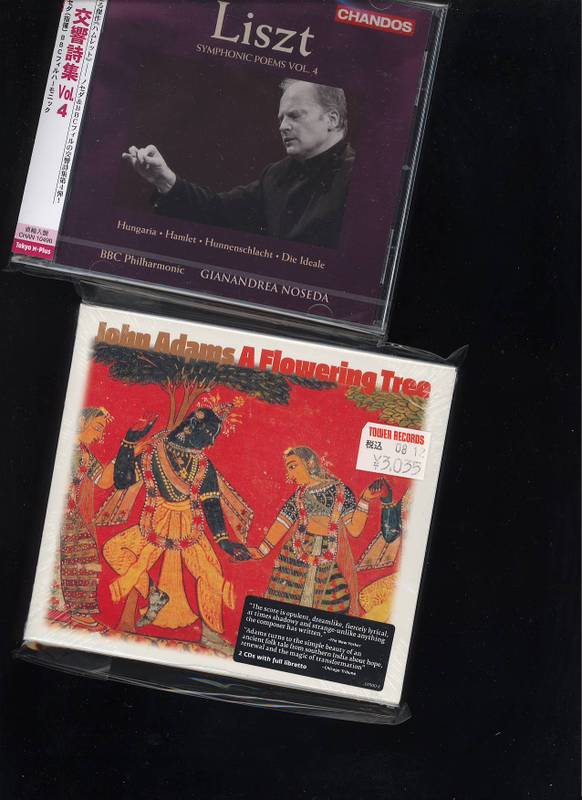

なけなしのボーナスでCDを漁ってみました。

銀座の山野楽器、渋谷の塔レコをお散歩です。

●

●

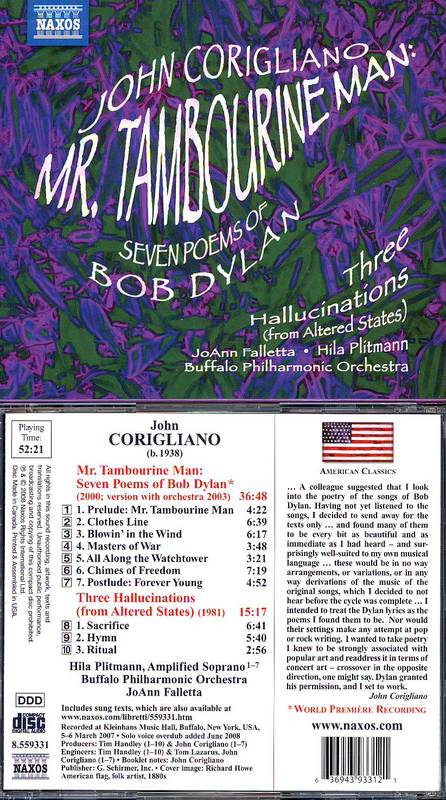

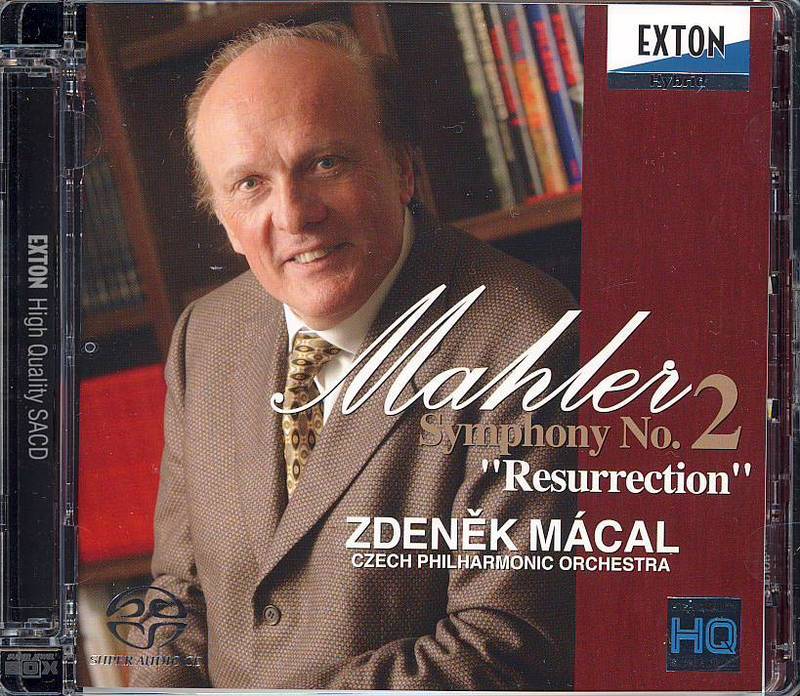

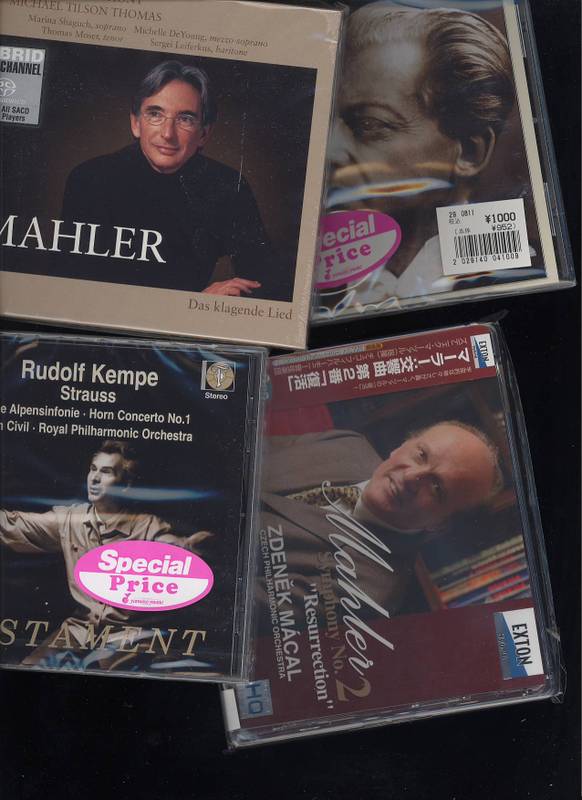

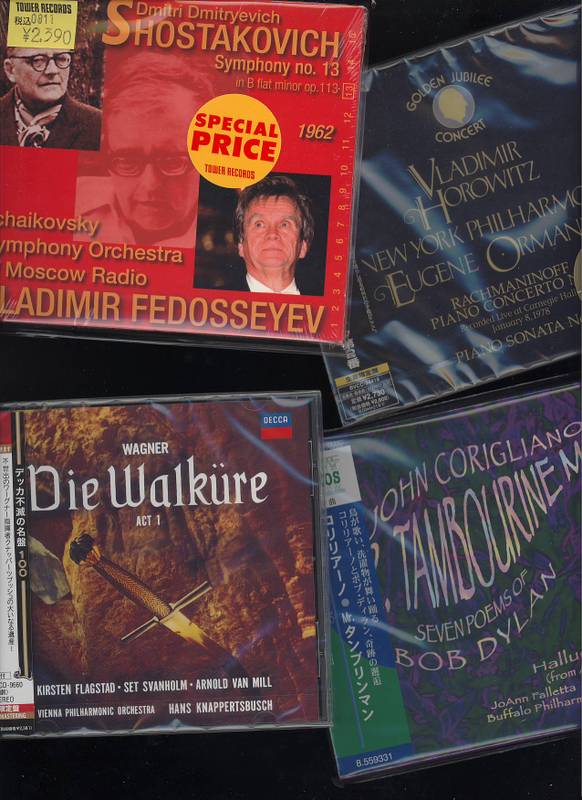

クラシックのCDは、最近は、やたらと高いもの、安いもの、2極化の傾向がでてきました。

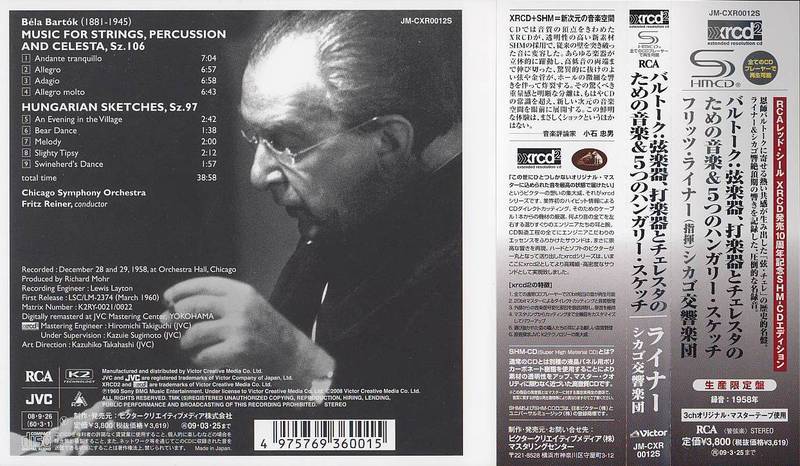

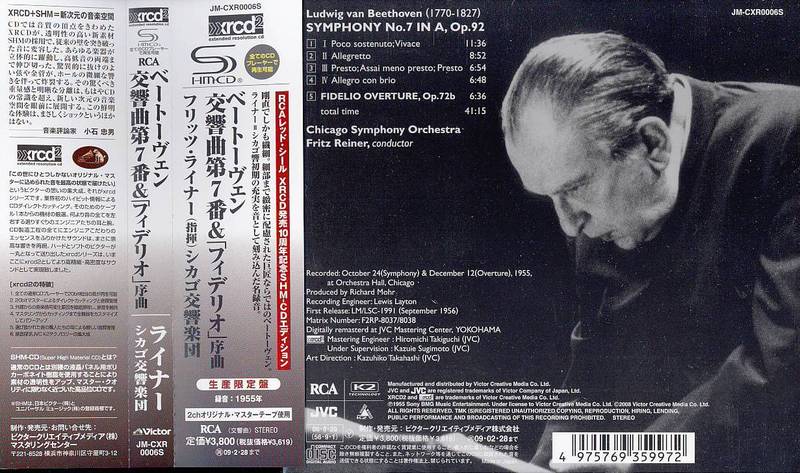

高いのは、SACDをはじめとする高音質、高品質化を謳ったもの。高いですね。

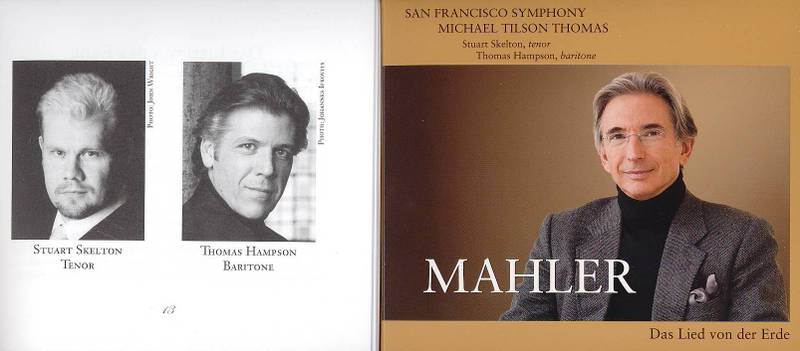

MTTの嘆きの歌は3,990円でした。

ハンス・シュミット・イッセルシュテットの第九は、山野で500円セールのワゴンに置いてありましたので、なんとなくゲットしたのですが、精算時レジを見ていたら1,000円でした。誰かが途中まで買う意思があったがやっぱりやめて近くのワゴンに置いたものでしょうね。

.

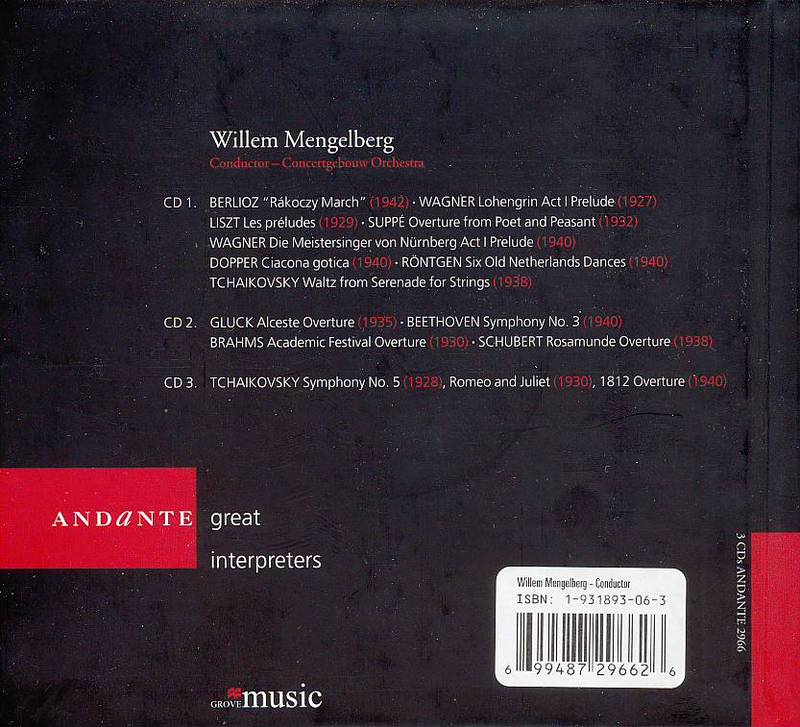

最近多いボックス盤。安い段ボールみたいな紙質のボックスに5枚とか10枚とかはいっているもの。安いことは安いけど全然買う気がおこりません。指がぴくりとも動きません。

塔レコ自主製作のCDは音源的にはかなりいいものが多いのですが、最近、これも枚数が多いものは同じようにチープ感が前面にでてきてあまりいいものではない。

.

いろいろと買いましたが、それでもたかだか14枚。昔なら塔レコでバケツ持って買いまくって、それでも買いたらず、バックにCDを詰め込んでそのままHMVに行って、またバケツしたりしてましたけど。

このまま買い続けると増えるだけですから、処分も始めました。コアなコレクターではないので、聴き終わったらヤフオクへ。といってもすぐではありません。10年ぐらいは熟成させます。Fの大量処分に際してはまだ覚えている方もいるでしょう。

経験的に言えば、買い取りショップに出すよりヤフオクの方が値が高くつきますね。また、買い取りショップでは、新しいものなら5,6割で売れますよ、などと言ったりします。つまりより新譜に近い方が高く買い取る。古いと安くなるということですが、最初この表現が理解できなかったのですが、早い話、いっても定価の5,6割でしかない。あとは古いと安くなるだけ。

10,000枚ほど処分したことがあるのですが、部分的に買い取り店へダンボールで出したりしましたが、ひと箱250枚ぐらいで、ざっくりX万円ぐらいでした。ただ古いだけのものはあまりたいしたことありません。

でも、

実際のところ欲しいのはヴィンテージものジャケットのやつ。だいたい高く売れますね。ジャケ買いでシリーズものはやっぱりコレクターの存在無視できません。こうなると定価はほぼ意味ありません。入手の困難さ加減が尺度になるわけですから。

それとライナーノートに興味深い写真があったり、国内盤ライナーに著名な人が解説しているものなど。

ジャケットでだめなのは、ベスト盤ですね。あんな他人が押しつけたベスト盤を誰が買うんでしょうか。初心者はいいかもしれませんけど。そのジャケットですが、写真と一緒にBESTとかBEST100といった文字を書いているもの。こんなもの売れません。

それと再発CDで昔のLPジャケットをかたどったもの、それも斜めに転覆させたもの。これは買う買わない以前の問題で、こんな最低のジャケット良く思いついたもんだと、敬意とは正反対の言葉を差し上げたい。

.

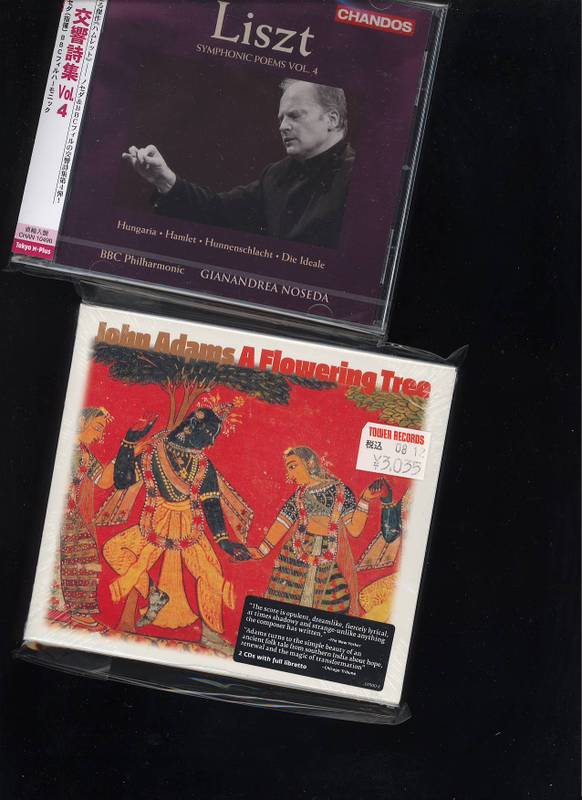

それでは何から聴こうか。。

.

カヴァレフスキーの交響曲全4曲

大植英次指揮北ドイツ放送フィル

.

あたりから聴いてみるか。。

●

人気blogランキングへ

人気blogランキングへ

人気blogランキングへ