.

この6月に買った11枚もの1,790円、1枚当たり約160円のブルックナー全集を聴き終えました。

.

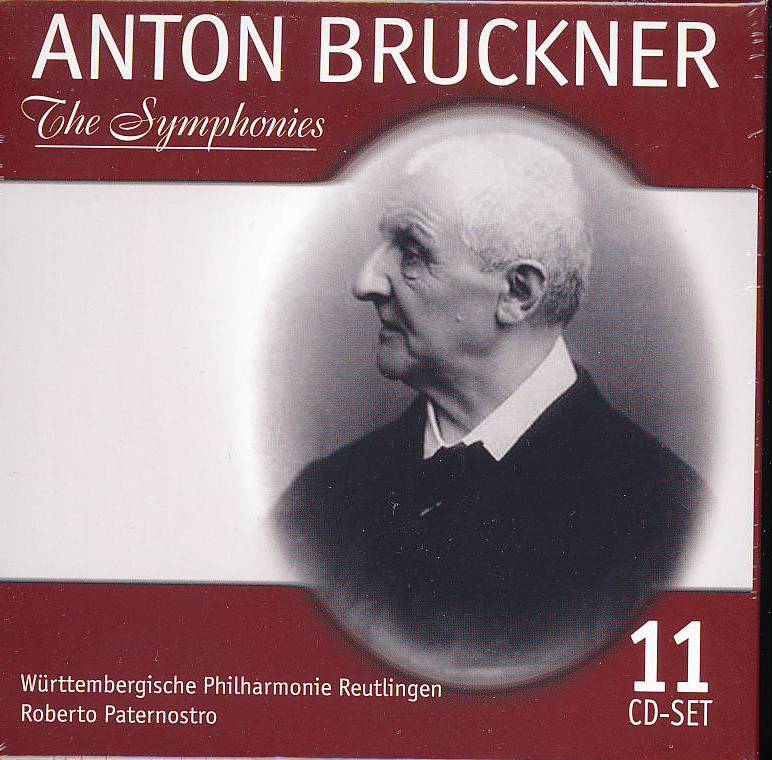

ブルックナー/

交響曲第0,1,2,3,4,5,6,7,8,9番

テ・デウム

ロベルト・パテルノストロ指揮

ビュルッテンベルク・フィルハーモニー、

ロイトリンゲン

録音:バシリカ・ヴァインガルテン

●

南ドイツ・ミュンヘンから西に150キロほどのところにあるロイトリンゲンのオーケストラをパテルノストロが振っていた当時のもの。

パテルノストロの名前は20年ぐらい前から日本ではオペラなどで来日し振ったのを何回か観ている。しっかりとブルックナーも振っていたんですね。

このボックスCD11枚もの、紙外箱とそれぞれのCDが入っている紙ケースだけです。この紙ケースからCDを汚さず取り出すのが一苦労。さすが価格破壊のことだけはある。

録音は1997年から2006年まで。気の長い全集です。

最初にテイクされた第2番から最後の第0番まで録音年次に沿って聴いてみました。

全て同じ大聖堂での録音と思われますが、とにかく残響がやたらと長い。前の音がさめる前に次の音がはいるので音と音がぶつかり合いがあり、棒を振るほうも大変だったと思います。音場も遠めでピンボケ気味。曲により最後に拍手が入るが、この拍手が一番明瞭という皮肉な録音となっている。つけたすとこの拍手のいりが非常に素晴らしく、昔のハンブルクなど北ドイツ風の曲が終わって一段落した後におもむろにパチパチ、そしてだんだんと熱く。といった感じ。

この残響に曲想が合うのかどうか、第5番が解釈としては滑らかで自然。

第9番のあとに引き続き演奏されたと思われるテ・デウムは、近場からはせ参じたシュトットガルト合唱を含めた歌が遠くなく迫力あり。これは2005年の録音だが、このテ・デウムとカップリングされている最後の2006年録音の第0番もいい。1997年より音取りもうまくいくようになったのではないか。

オケのレベルは、それなりの頑張りはあるもののポロポロとやってしまっている、というところか。。

パテルノストロと言うとイタオペの印象しかなかったが、こうやってブルックナー全集が日本で発売されたのはいいことだ。全てライブであり、こういってはなんだが、聴き捨て、というか、自分の前を通り過ぎていく数多の演奏会と同じ感覚で聴いていってもいいのではないかと思う。値段的にもそうだ。だから、また明日繰り返し聴くのではなく、日を置いてまた渇きをおぼえたら取り出して聴いてみる。そのような感じで聴けばいいのではないかと思う。

おわり

●