中浦和“ふうるふうる”のたらです。

(↑これをクリックするとホームページに行きます)

昨日(3月17日)の日本テレビの番組「真相報道バンキシャ!」で、「ヘルシンキ(フィンランド)ではオンカロという核のゴミ最終処分場の建設がはじまった」と報道されていました。

「ユーラヨキという町の安定した硬い岩盤を地下420メートルまで掘り進め、横穴を作って使用済み核燃料を埋めていく。2120年に埋設を終え、地上部分をさら地に戻してあとは埋めっぱなしして10万年かけて放射能の影響が弱まるのを待つ。

電力会社は「今後数年、数十年、数百年といった話ではない。10万年持ちこたえるように設計されている」と自信を示している」そうだけど……。変だと思う。

フィンランドの計画については、「海外ネットワーク」2012年3月24日記事の「10万年後の安全をどう守れるか? 北欧で世界初の放射性廃棄物処分計画」にまとめられているので、それも読んでみてください。

で、「14歳からの原発問題」紹介の続き、3回目です。

●第1章 「原発いらない!」と気付いた日 ――3・11からの「反原発」

原発問題を追い続けてきたジャーナリストの鎌田慧さんは、原発に絡む金額として、以下のような数字を出している。

「まるめていえば、135万キロワットの原発一基を建設させると、運転開始までの10年間(開始後ではない)で481億円の交付金が、運転開始の翌年からの10年間で交付金、固定資産税など500億円が入る。小さな村に一基だけで20年間で1000億円が入るのだから、カネと命の交換である」(FRIDAY 2011/6/29増刊号)

原発は一度建てられると、地域がそれに依存せざるを得ない構造を生み出してもきた。地元の雇用と密接に結びつき、周辺住民の誰もがどこかで不安を抱えながらも「必要」とされてきた原発。

●第4章 世界の動きと日本の原発 ――歴史社会学者・小熊英二さんに聞く

――構造改革が手つかずだった原発!

最近では経済雑誌も軒並み脱原発ですよ。補助金と核廃棄物の処理費と事故後の補償を含めたら、原発なんて純民間ベースだったら全然採算がとれない。こんなに政府に保護されている癒着産業、自由化しないで電力料金を高く設定している独占産業はダメだ、だから自由化しろ、自然エネルギーのほうが新産業だ、当面は天然ガスの方が原子力よりずっとやすいと。それはエコロジーとか産業社会への疑問とかそういう論調ではまったくなく。

――純粋にビジネスとしてダメだと。

――小熊さんは、3・11の2ヶ月後くらいのイベントで「原発は斜陽産業」と言ってましたね。その理由を教えてください。

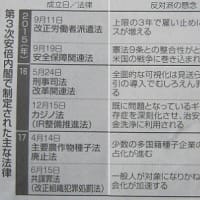

まず、40年間も技術開発投資しても、ほとんど進歩がない。それに作るのにも投資がたくさん必要。最近は資材費もあがって建設コストが急騰。今後安全性に配慮したらもっと高くなる。そのうえ地元への補助金にも研究開発にも政府が予算を投入しなければ成立しない。だから癒着していればうまみがあるとも言えるんだけど、このご時勢では、そんな産業はなかなか成り立ちにくくなっている。典型的な昭和の重厚長大型巨大プラントで、政府が開発投資して補助金つけてという国策産業です。

国策として推進するという姿勢がなければもう衰えていくしかないよね。

補助金なしでは受け入れる自治体はない。

さて、今の経済雑誌などの論調はどうなっているのか。

自民党が政権を奪還したあとの動きはどうなのか。

“純粋にビジネスとして破綻している”、“金儲けの視点から見ても原発は先がない”のに、なぜそれをまだ押し進むめようとしているのか。誰がそれを押し進めようとしているのか。

今そしてこの先も、注意していくことが必要だねえ。ストップをかけられるのは私たち国民なのよさ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます