今年も京都バスからダイヤ変更が発表されました。

3月20日(土・春分の日)の実施ですが、例年設けられている新ダイヤの概要をまとめたページがなく、各停留所の新時刻表から掻い摘んで幾つかを取り上げてみましょう。

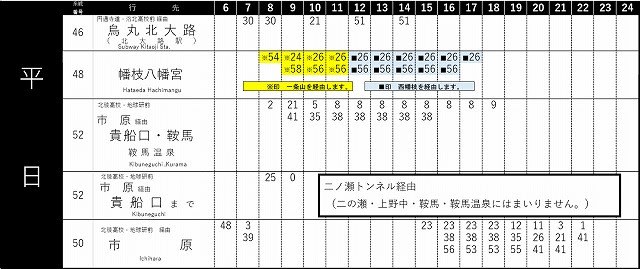

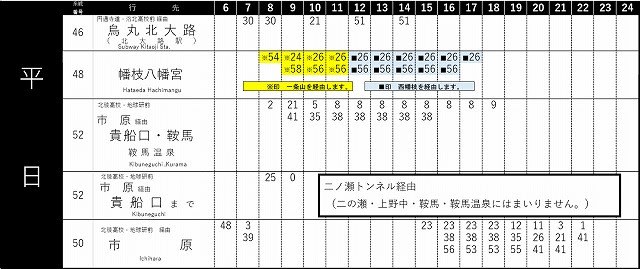

国際会館駅前(3のりば)の平日ダイヤです。3のりばには西行きのバスが集約されていますが、まず目立つのは新設される48系統。午前が一条山、午後が西幡枝経由とあるように、幡枝地区を小循環する系統のようです。

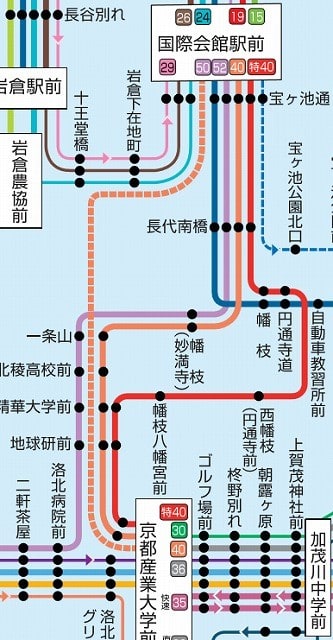

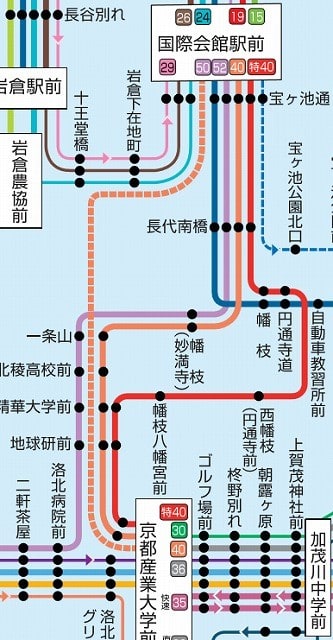

同地区は国際会館駅から少し距離があり、実は昨年末にこっそりと特40系統なるものが新設されていました(路線図赤色のルート)。48系統もこのルートを活用するものと思われます。

特40系統は年始に乗りに行ったところ、単独区間の2停留所(西幡枝・幡枝八幡宮)で乗降があり、本数が少ないながらも今後の可能性を実感。

現在は平日・土曜に4往復、休日に1往復のみですが、今回の48系統新設、そして特40系統じたいも増便されることから、合わせると毎時1~2本は路線バスが走ることになります。実はうちのお墓が円通寺にあるのですが、このバス、使えそうです。(笑)

一方で気になるのが46系統の大減便。北大路駅から深泥池、国際会館駅を経由して岩倉村松を結ぶ系統ですが、今回は減便に加えて国際会館駅発着に短縮されます。かつては毎時1~2本、それも夜遅くまで運行していたのですが、ダイヤ変更以降はご覧のように平日・土曜の5本のみ運転、休日はついに運休となってしまいました。

46系統の充当車種は小型のポンチョから大型のツーステップ車まで幅広く、岩倉地区では狭隘路を、北山地区では深泥池のほとりを走ることから好きな路線の一つでした。免許維持路線とならなかったのは博愛会病院への通院需要からだと思いますが、深泥池から南は市バス4系統と、円通寺道から北は48系統や特40系統とルートが被りますから、概ねそちらで代替可能ということなのでしょう。

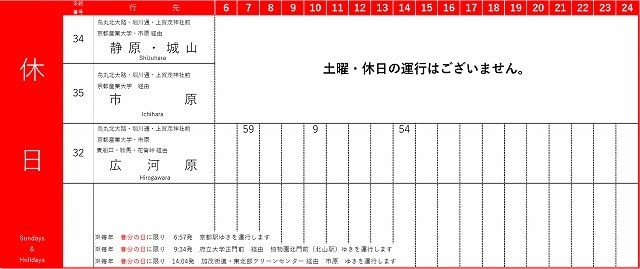

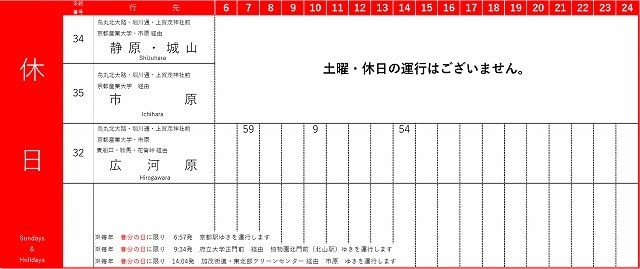

続いて、その46系統が経由する洛北高校前西行きの休日ダイヤを見てみます。

市原・静原方面へ向かう34・35系統は昨年のダイヤ変更からほとんどの便が北大路バスターミナルまでの区間短縮となり、広河原行きの32系統が細々と運行されるのみとなりますが、下段に注目。「春分の日のみ運行」の免許維持路線が増えています。

早いものから順に6:57発の京都駅行き(45系統、今回追加)、9:34発の植物園北門前行き(従前より)、14:04発の東北部クリーンセンター経由市原行き(今回追加)の3本。大原→鞍馬の95系統をはじめとする「春分の日のみ運行」の路線は当ブログでも度々取り上げていますが、今回追加の路線はいずれもダイヤ変更までは前後に何らかの系統につながる運用ですから、おそらく昨今のバス運転手不足に伴う運用の効率化を図った結果なのでしょう。前述の46系統についても、変更後の国際会館駅の時刻表を見ていると運用上はどうも29系統と一体のようです(つまり小型車限定になる?)。

29系統も昨年のダイヤ変更で国際会館駅行きのみに減便されていましたが、今回の変更で岩倉村松行きが復活、休日の運行こそなくなるものの、平日・土曜に4本ずつ運行されるようになります。狭隘路線かつユニークな経路を走るので、また乗りに行きたいところ。

45系統については地下鉄よりも安いことから時間が合えば利用していましたが、一昨年より平日の早朝に京都駅行きの1本が走るのみとなりました。この便に充当された車両は京都駅から「京大快速(市バスと共同運行)」に流れるものの、その京大快速が京都バスと同日に実施される市バスのダイヤ改正で廃止。送り込みの必要がなくなったことから45系統の年1便化となったようですが、

ならば京大快速の単独区間(路線図水色のルート、御池通の河原町・川端間と丸太町通の川端・東山間)はどうなるのかと思っていたら……

京都市役所前東行の土曜ダイヤを見ると、ところがどっこい1本のみ無番の「京阪出町柳行き」が残存!

「京大病院前、京大正門前、百万遍のみ停車」とあることから、従来の「京大快速」が停車していた停留所とルートを引き継いでいることが分かります。当然、通院や通学には使えないダイヤなので愛称は取れますが、完全廃止としないところが京都バスらしいところ。

ちなみに単独区間のうち御池通の河原町・川端間は、「京大快速」の登場以前、やはり無番の高野車庫行きが土曜・休日ダイヤで1本のみ経由しており、ほとんど元の運行形態に戻ったということになります(そのまた前は市内と修学院・松ヶ崎地区を結んでいた先代の55系統が経由していました)。

また、クリーンセンター経由の市原行きはこれも40系統の出入庫路線として走っていたものですが、今回ついに年1便化。

単独区間が比較的長いうえ、西賀茂地区では往路と復路で経路が異なるのが特徴(路線図紺色のルート)。往路は記事で既に取り上げていますが、

(敷地外から撮影)

復路は昨年のGW(10連休で休日運行の免許維持路線が毎日運行されていた!)に乗車したことで、一応乗り潰しとなりました。この区間は市バスの特37系統と並行しているのですが、近年均一区間入りしたことに加え、今年のダイヤ改正では高橋まで延伸されることとなり、さらに利便性が向上。年1便としても大きな問題はないのでしょう。

最後に大原の休日ダイヤを見てみます。

19系統の増便に加えて、夕時間帯の19系統を振り替えた特16系統が新設されています。

近年の大原観光は地下鉄国際会館からの乗り換えルートが推奨されており、京都駅までロングランの17系統が減便されていく一方で、19系統は比較的柔軟に増便されているイメージがあります。今回はその一環に加え、宝ヶ池地区と国際会館、宝ヶ池地区と四条河原町といった需要を掴む意味合いもあるのでしょう。

また、江文峠を越えて貴船へ行く55系統に加え、春分の日のみ運行の95系統、東山通経由の18系統、朽木村へ向かう10系統もしっかりと存続。18系統は間合い運用なので毎年のように本数や時刻が変わりますが、京都駅に戻る観光客を意識した時間帯となっています。以前の変更で市バスと停留所が揃ったことで速達性は失われましたが、カード類が共通化されたことで結構乗っている印象です。

昨年のダイヤ変更では減便が目立ちましたが、今年は一方で新設系統も目立ち、今後の発展が楽しみです。時節柄、どうしても観光客の減少が続くものの、こんな時だからこそ、空いているバスで市内各所の桜を巡るのも良いでしょう。

3月20日(土・春分の日)の実施ですが、例年設けられている新ダイヤの概要をまとめたページがなく、各停留所の新時刻表から掻い摘んで幾つかを取り上げてみましょう。

国際会館駅前(3のりば)の平日ダイヤです。3のりばには西行きのバスが集約されていますが、まず目立つのは新設される48系統。午前が一条山、午後が西幡枝経由とあるように、幡枝地区を小循環する系統のようです。

同地区は国際会館駅から少し距離があり、実は昨年末にこっそりと特40系統なるものが新設されていました(路線図赤色のルート)。48系統もこのルートを活用するものと思われます。

特40系統は年始に乗りに行ったところ、単独区間の2停留所(西幡枝・幡枝八幡宮)で乗降があり、本数が少ないながらも今後の可能性を実感。

現在は平日・土曜に4往復、休日に1往復のみですが、今回の48系統新設、そして特40系統じたいも増便されることから、合わせると毎時1~2本は路線バスが走ることになります。実はうちのお墓が円通寺にあるのですが、このバス、使えそうです。(笑)

一方で気になるのが46系統の大減便。北大路駅から深泥池、国際会館駅を経由して岩倉村松を結ぶ系統ですが、今回は減便に加えて国際会館駅発着に短縮されます。かつては毎時1~2本、それも夜遅くまで運行していたのですが、ダイヤ変更以降はご覧のように平日・土曜の5本のみ運転、休日はついに運休となってしまいました。

46系統の充当車種は小型のポンチョから大型のツーステップ車まで幅広く、岩倉地区では狭隘路を、北山地区では深泥池のほとりを走ることから好きな路線の一つでした。免許維持路線とならなかったのは博愛会病院への通院需要からだと思いますが、深泥池から南は市バス4系統と、円通寺道から北は48系統や特40系統とルートが被りますから、概ねそちらで代替可能ということなのでしょう。

続いて、その46系統が経由する洛北高校前西行きの休日ダイヤを見てみます。

市原・静原方面へ向かう34・35系統は昨年のダイヤ変更からほとんどの便が北大路バスターミナルまでの区間短縮となり、広河原行きの32系統が細々と運行されるのみとなりますが、下段に注目。「春分の日のみ運行」の免許維持路線が増えています。

早いものから順に6:57発の京都駅行き(45系統、今回追加)、9:34発の植物園北門前行き(従前より)、14:04発の東北部クリーンセンター経由市原行き(今回追加)の3本。大原→鞍馬の95系統をはじめとする「春分の日のみ運行」の路線は当ブログでも度々取り上げていますが、今回追加の路線はいずれもダイヤ変更までは前後に何らかの系統につながる運用ですから、おそらく昨今のバス運転手不足に伴う運用の効率化を図った結果なのでしょう。前述の46系統についても、変更後の国際会館駅の時刻表を見ていると運用上はどうも29系統と一体のようです(つまり小型車限定になる?)。

29系統も昨年のダイヤ変更で国際会館駅行きのみに減便されていましたが、今回の変更で岩倉村松行きが復活、休日の運行こそなくなるものの、平日・土曜に4本ずつ運行されるようになります。狭隘路線かつユニークな経路を走るので、また乗りに行きたいところ。

45系統については地下鉄よりも安いことから時間が合えば利用していましたが、一昨年より平日の早朝に京都駅行きの1本が走るのみとなりました。この便に充当された車両は京都駅から「京大快速(市バスと共同運行)」に流れるものの、その京大快速が京都バスと同日に実施される市バスのダイヤ改正で廃止。送り込みの必要がなくなったことから45系統の年1便化となったようですが、

ならば京大快速の単独区間(路線図水色のルート、御池通の河原町・川端間と丸太町通の川端・東山間)はどうなるのかと思っていたら……

京都市役所前東行の土曜ダイヤを見ると、ところがどっこい1本のみ無番の「京阪出町柳行き」が残存!

「京大病院前、京大正門前、百万遍のみ停車」とあることから、従来の「京大快速」が停車していた停留所とルートを引き継いでいることが分かります。当然、通院や通学には使えないダイヤなので愛称は取れますが、完全廃止としないところが京都バスらしいところ。

ちなみに単独区間のうち御池通の河原町・川端間は、「京大快速」の登場以前、やはり無番の高野車庫行きが土曜・休日ダイヤで1本のみ経由しており、ほとんど元の運行形態に戻ったということになります(そのまた前は市内と修学院・松ヶ崎地区を結んでいた先代の55系統が経由していました)。

また、クリーンセンター経由の市原行きはこれも40系統の出入庫路線として走っていたものですが、今回ついに年1便化。

単独区間が比較的長いうえ、西賀茂地区では往路と復路で経路が異なるのが特徴(路線図紺色のルート)。往路は記事で既に取り上げていますが、

(敷地外から撮影)

復路は昨年のGW(10連休で休日運行の免許維持路線が毎日運行されていた!)に乗車したことで、一応乗り潰しとなりました。この区間は市バスの特37系統と並行しているのですが、近年均一区間入りしたことに加え、今年のダイヤ改正では高橋まで延伸されることとなり、さらに利便性が向上。年1便としても大きな問題はないのでしょう。

最後に大原の休日ダイヤを見てみます。

19系統の増便に加えて、夕時間帯の19系統を振り替えた特16系統が新設されています。

近年の大原観光は地下鉄国際会館からの乗り換えルートが推奨されており、京都駅までロングランの17系統が減便されていく一方で、19系統は比較的柔軟に増便されているイメージがあります。今回はその一環に加え、宝ヶ池地区と国際会館、宝ヶ池地区と四条河原町といった需要を掴む意味合いもあるのでしょう。

また、江文峠を越えて貴船へ行く55系統に加え、春分の日のみ運行の95系統、東山通経由の18系統、朽木村へ向かう10系統もしっかりと存続。18系統は間合い運用なので毎年のように本数や時刻が変わりますが、京都駅に戻る観光客を意識した時間帯となっています。以前の変更で市バスと停留所が揃ったことで速達性は失われましたが、カード類が共通化されたことで結構乗っている印象です。

昨年のダイヤ変更では減便が目立ちましたが、今年は一方で新設系統も目立ち、今後の発展が楽しみです。時節柄、どうしても観光客の減少が続くものの、こんな時だからこそ、空いているバスで市内各所の桜を巡るのも良いでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます