6月30日、夏越の祓ですね。

我が家でも水無月を食べて暑気払いをしました。

最近は軽めの加工が中心です。

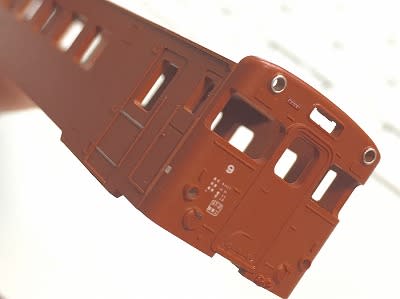

以前キットを組み立てたキハ22の手直し(標記類追加・特定ナンバー化)や、

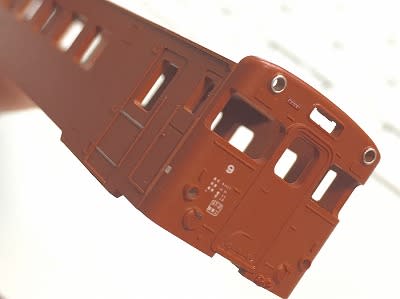

積んでいたクロスポイントのキハ24を塗ってみたり。

北海道モノと言えば、

TOMIXのサロベツAセットも入線しました。

巷ではスラント型先頭車が含まれるBセットが人気のようですが、

私はやはり両側貫通型の編成、2012年の北海道旅行で見た姿が印象に残っています。

気付けば北海道の特急車もかなり増えました。

短編成が好きなのでキハ281/283には手を出さないと思いますが……。(笑)

我が家でも水無月を食べて暑気払いをしました。

最近は軽めの加工が中心です。

以前キットを組み立てたキハ22の手直し(標記類追加・特定ナンバー化)や、

積んでいたクロスポイントのキハ24を塗ってみたり。

北海道モノと言えば、

TOMIXのサロベツAセットも入線しました。

巷ではスラント型先頭車が含まれるBセットが人気のようですが、

私はやはり両側貫通型の編成、2012年の北海道旅行で見た姿が印象に残っています。

気付けば北海道の特急車もかなり増えました。

短編成が好きなのでキハ281/283には手を出さないと思いますが……。(笑)