昼夜の寒暖差も大きくなり、服装にも迷う今日この頃。

毎週末のように誰かしらからお誘いを受けて嬉しい悲鳴、そんな10月下旬の様子です。

・10/16(水)

大学で久々に友人と会い、流れで喫茶店へ。

今月号の「群像」はピンクの文字列につられてジャケ買いをしましたが、もちろん内容も充実していて、巻頭の綿矢りさ中篇は引き込まれるように一気に読んでしまいました。

・10/20(日)

上り線が高架化される洛西口駅の見納めに向かう途中……

(洛西口駅にかんする記事はこちら)

偶然、関西本線用キハ120の網干出場回送に遭遇しました。

この回送、狙って撮ったことはなく、いつもこのような突然の出会いばかりです。

・10/21(月)

京都府立総合資料館の「東寺百合文書展」に自転車で向かう道すがら……

翌日におこなわれる時代祭の準備が進む京都御苑を経由。

もう3年前のことになりますが、アルバイトで坂上田村麻呂の列に参加し、甲冑と弓矢を纏って「その他大勢」組として歩く予定だったものの、当日になって急遽、その列のすぐ前を歩く重量(太鼓)の代打を任されることになり、御苑内はもちろん烏丸・御池・河原町・三条といったメイン・ストリートの真ん中を太鼓を叩きながら歩いたあの快感は忘れられません。

賀茂街道では日野のツーステ車・6236が充当された37系統に遭遇。

あまり珍しくはありませんが、37系統の独自区間にしてハイライトである賀茂街道で記録出来たのがgoodです。

そして辿り着いた、左京区は北山にある京都府立総合資料館。

映画「パッチギ!」にも登場した、まるで時間の止まったような昭和建築(今年で50周年)ですが、私は大学1回生の時に研究方法の手ほどきを受けて以来5年の付き合い。再来年には隣接する京都府立大学へ移転の上建て替えが予定されています。

さて、東寺百合文書展ですが、町はずれで保存されてきたために古の資料が良好な状態で展示されており、こうした施設としては珍しい(?)、語りかけるようなキャプションが新鮮でおもしろく、普段から身近な存在である東寺により親しみを持つことが出来ました。

・10/26(土)

京都駅で、地元に帰っていった友達と半年ぶりの再会。

短時間の会合ということもあり、駅から徒歩10分ほど、東本願寺向かいの「Te Concepcion」でランチ。

表通りに面していながら、意外にも地元客が多く、終始落ち着いて過ごすことが出来ました。

メインの写真は撮りそびれたのですが、デザートもまた良いもので、ケーキのように見えるのはカスタードプリン、奥は酸味の効いたレモンムースでした。

この日は時間の都合でパスしましたが、14時からはアフタヌーンティーもあるそうで、次回は是非試してみたいものです。

・10/27(日)

お誘いを受けたので、元離宮二条城でおこなわれた市民茶会に参加してきました。

メジャーな観光地にあまり行ったことのない私は例によって初訪問で、外観からは想像もつかない城内の広さにただただ驚くばかり。

庭園でお茶席を回った後は、「八重の桜」でもおなじみ、一時期の京都府庁でもあった二の丸も見学し、気が付けば3時間ほどが経過していました。

夜は一気に上って友人と合流、百万遍で夕食の後……

〆は河原町今出川上ルの「出町ランプ」で一杯。

ほんとうに小さなバーですが、それが却って居心地が良く、自家製サングリアをちびちび飲んでいると、届いたばかりという根室産の皮つきじゃがいもを試食させて頂き、すっかり話も弾んだ日曜の夜でした。

毎週末のように誰かしらからお誘いを受けて嬉しい悲鳴、そんな10月下旬の様子です。

・10/16(水)

大学で久々に友人と会い、流れで喫茶店へ。

今月号の「群像」はピンクの文字列につられてジャケ買いをしましたが、もちろん内容も充実していて、巻頭の綿矢りさ中篇は引き込まれるように一気に読んでしまいました。

・10/20(日)

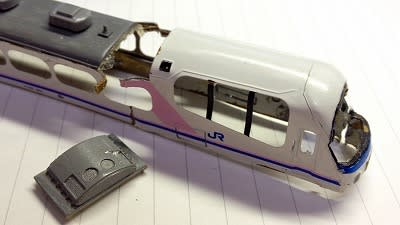

上り線が高架化される洛西口駅の見納めに向かう途中……

(洛西口駅にかんする記事はこちら)

偶然、関西本線用キハ120の網干出場回送に遭遇しました。

この回送、狙って撮ったことはなく、いつもこのような突然の出会いばかりです。

・10/21(月)

京都府立総合資料館の「東寺百合文書展」に自転車で向かう道すがら……

翌日におこなわれる時代祭の準備が進む京都御苑を経由。

もう3年前のことになりますが、アルバイトで坂上田村麻呂の列に参加し、甲冑と弓矢を纏って「その他大勢」組として歩く予定だったものの、当日になって急遽、その列のすぐ前を歩く重量(太鼓)の代打を任されることになり、御苑内はもちろん烏丸・御池・河原町・三条といったメイン・ストリートの真ん中を太鼓を叩きながら歩いたあの快感は忘れられません。

賀茂街道では日野のツーステ車・6236が充当された37系統に遭遇。

あまり珍しくはありませんが、37系統の独自区間にしてハイライトである賀茂街道で記録出来たのがgoodです。

そして辿り着いた、左京区は北山にある京都府立総合資料館。

映画「パッチギ!」にも登場した、まるで時間の止まったような昭和建築(今年で50周年)ですが、私は大学1回生の時に研究方法の手ほどきを受けて以来5年の付き合い。再来年には隣接する京都府立大学へ移転の上建て替えが予定されています。

さて、東寺百合文書展ですが、町はずれで保存されてきたために古の資料が良好な状態で展示されており、こうした施設としては珍しい(?)、語りかけるようなキャプションが新鮮でおもしろく、普段から身近な存在である東寺により親しみを持つことが出来ました。

・10/26(土)

京都駅で、地元に帰っていった友達と半年ぶりの再会。

短時間の会合ということもあり、駅から徒歩10分ほど、東本願寺向かいの「Te Concepcion」でランチ。

表通りに面していながら、意外にも地元客が多く、終始落ち着いて過ごすことが出来ました。

メインの写真は撮りそびれたのですが、デザートもまた良いもので、ケーキのように見えるのはカスタードプリン、奥は酸味の効いたレモンムースでした。

この日は時間の都合でパスしましたが、14時からはアフタヌーンティーもあるそうで、次回は是非試してみたいものです。

・10/27(日)

お誘いを受けたので、元離宮二条城でおこなわれた市民茶会に参加してきました。

メジャーな観光地にあまり行ったことのない私は例によって初訪問で、外観からは想像もつかない城内の広さにただただ驚くばかり。

庭園でお茶席を回った後は、「八重の桜」でもおなじみ、一時期の京都府庁でもあった二の丸も見学し、気が付けば3時間ほどが経過していました。

夜は一気に上って友人と合流、百万遍で夕食の後……

〆は河原町今出川上ルの「出町ランプ」で一杯。

ほんとうに小さなバーですが、それが却って居心地が良く、自家製サングリアをちびちび飲んでいると、届いたばかりという根室産の皮つきじゃがいもを試食させて頂き、すっかり話も弾んだ日曜の夜でした。