史上最大の被害を招いた伊勢湾台風は1959(昭和34)年9月26日午後6時20分潮岬に上陸、紀伊半島山岳部を通り、岐阜県西北部をかすめて、翌27日午前1時新潟県から日本海に抜けた。上陸時の中心気圧は929.2ミリバール、瞬間最大風速は48.5メートル、四国以東を暴風圏に巻き込んだ。

このため被害は九州を除く39都道府県におよび、政府は563市区町村に対して災害救助法を発動したが、全国集計は次のとおりである。

これほどの大被害をもたらした原因は気象庁発表を要約すると、伊勢湾台風が室戸・枕崎と並ぶ超大型で、暴風雨の直径700キロにおよび、しかも上陸後も勢力が衰えない雨台風だったことによる。

とくに名古屋では、台風通過が満潮時と重なったために、5.3メートルという記録的高潮となって、湾岸に築いた延べ315キロの堤防をズタズタに引きちぎった。死傷・行方不明など人的被害を例にとってみても、愛知・三重・岐阜3県が全国の9割以上を占める。復興は遅々として進まず、10月6日には次の台風16号が東海地方を通過して再び被害を受けた。水没した低地の復旧のためには、堤防を作り直した上でポンプにより海水を排水しなければならなかったため、水没地域が完全になくなったのは被災から半年経った翌年3月下旬であった。この間、多くの世帯の汲み取り式便所の汚水があふれ出、また孤立した人々の排泄物も停滞するなど、公衆衛生が著しく悪化した。

犠牲者の数は、1995年1月17日に阪神淡路大震災が起こるまで、戦後の自然災害で最多であった。また、ほぼ全国に及んだ経済的被害も莫大で、GDP比被害額は阪神淡路大震災の数倍、関東大震災に匹敵し、東日本大震災との比較対象に達するものであった。被害の深刻さと長期化を受け、政府は現在も運用されている災害対策基本法を成立させた。 —(写真:アサヒグラフ59年10月臨時増刊・毎日グラフ同臨時増刊、記述:アサヒグラフ・毎日グラフ・ウィキペディア)

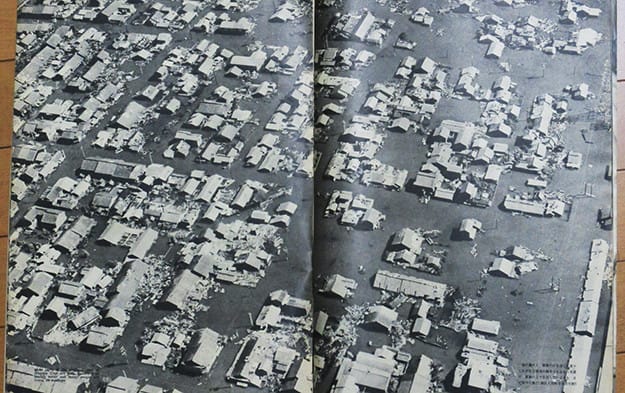

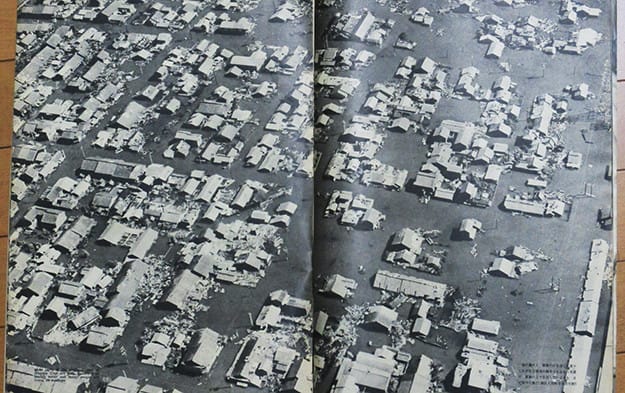

最もひどい被害を受けたのは愛知県で、港区を中心とする名古屋市南部、半田市の沿岸部、海部郡の南部、三重県も養老町、桑名を結ぶ北勢地方はかなりの被害であった

一面の濁水と、屋根だけを出した家々。水害泥棒が発生し、心配して屋根の上や屋根裏で暮らす人も少なくなかった

名古屋市港区9号地に打ち上げられた木材

半田市はことに高潮がひどく、運び出した荷物をもって帰るも家はなく—

少し水が引いたところを、トラックなら通れると水を積んで届ける自衛隊(名古屋市中川区の国道1号)

名古屋市南区役所に設けられた遺体安置所。遺族が探しに来ると、検視官が遺体を見せて年齢や特徴を聞き、身元が確認されると死亡証明書・埋葬許可証を出す

旅客もろとも進退きわまった列車はそのまま当面のホテルに。車窓から干しものが

寸断された近鉄の線路に流木やタタミが流れ着く(三重県長島町)

10月4日に皇太子(今上天皇)がお見舞いに

子どもの引くスノコに乗って避難所へ向かう人。街ごと水没して孤立させられた人びとが着手したのがイカダ作りであった。水没の長期化に伴い、救援物資の受け取りや連絡、行方不明の家族を探すなどで必須のものに

このため被害は九州を除く39都道府県におよび、政府は563市区町村に対して災害救助法を発動したが、全国集計は次のとおりである。

死者・行方不明 5098人

負傷 38921人

建物損壊 13万2512棟

浸水家屋 42万409戸

農地被害 18万6796ヘクタール

ガケ崩れ 6202ヵ所

被災者総数 153万人

負傷 38921人

建物損壊 13万2512棟

浸水家屋 42万409戸

農地被害 18万6796ヘクタール

ガケ崩れ 6202ヵ所

被災者総数 153万人

これほどの大被害をもたらした原因は気象庁発表を要約すると、伊勢湾台風が室戸・枕崎と並ぶ超大型で、暴風雨の直径700キロにおよび、しかも上陸後も勢力が衰えない雨台風だったことによる。

とくに名古屋では、台風通過が満潮時と重なったために、5.3メートルという記録的高潮となって、湾岸に築いた延べ315キロの堤防をズタズタに引きちぎった。死傷・行方不明など人的被害を例にとってみても、愛知・三重・岐阜3県が全国の9割以上を占める。復興は遅々として進まず、10月6日には次の台風16号が東海地方を通過して再び被害を受けた。水没した低地の復旧のためには、堤防を作り直した上でポンプにより海水を排水しなければならなかったため、水没地域が完全になくなったのは被災から半年経った翌年3月下旬であった。この間、多くの世帯の汲み取り式便所の汚水があふれ出、また孤立した人々の排泄物も停滞するなど、公衆衛生が著しく悪化した。

犠牲者の数は、1995年1月17日に阪神淡路大震災が起こるまで、戦後の自然災害で最多であった。また、ほぼ全国に及んだ経済的被害も莫大で、GDP比被害額は阪神淡路大震災の数倍、関東大震災に匹敵し、東日本大震災との比較対象に達するものであった。被害の深刻さと長期化を受け、政府は現在も運用されている災害対策基本法を成立させた。 —(写真:アサヒグラフ59年10月臨時増刊・毎日グラフ同臨時増刊、記述:アサヒグラフ・毎日グラフ・ウィキペディア)

最もひどい被害を受けたのは愛知県で、港区を中心とする名古屋市南部、半田市の沿岸部、海部郡の南部、三重県も養老町、桑名を結ぶ北勢地方はかなりの被害であった

一面の濁水と、屋根だけを出した家々。水害泥棒が発生し、心配して屋根の上や屋根裏で暮らす人も少なくなかった

名古屋市港区9号地に打ち上げられた木材

半田市はことに高潮がひどく、運び出した荷物をもって帰るも家はなく—

少し水が引いたところを、トラックなら通れると水を積んで届ける自衛隊(名古屋市中川区の国道1号)

名古屋市南区役所に設けられた遺体安置所。遺族が探しに来ると、検視官が遺体を見せて年齢や特徴を聞き、身元が確認されると死亡証明書・埋葬許可証を出す

旅客もろとも進退きわまった列車はそのまま当面のホテルに。車窓から干しものが

寸断された近鉄の線路に流木やタタミが流れ着く(三重県長島町)

10月4日に皇太子(今上天皇)がお見舞いに

子どもの引くスノコに乗って避難所へ向かう人。街ごと水没して孤立させられた人びとが着手したのがイカダ作りであった。水没の長期化に伴い、救援物資の受け取りや連絡、行方不明の家族を探すなどで必須のものに