今朝は、4月に速足のウォーキングを始めてから1か月を過ぎ、2か月目に入ったところ。

身体は快調。

予想外なことが一つ。

それは、朝の1時間弱の運動で、その日の疲れが増加すると思っていたのに、逆だということ。

1日、外で肉体労働をしても、以前より疲れない。

基礎体力がついた、高まったという印象。

胸やお腹あたりの皮下脂肪も減って、とてもすっきりした感じ。

30代のころの体調、という感じの毎日だ。

こんな”予想外” ”想定外”は大歓迎。

別に、ありがたくない”予想外”が一つ発生。

昨日の夕方から、パソコン環境が混乱していること。

外部からのモデムの後の3台のルーターと、それと別の一つのネットワークの環境が不安定。

昨夜も、今朝からも、その修復中。

臨時的、応急的にはネットにはつなげられてても(という合間にブログを出す)、データのあるハードディスクには、一向につながらない。

余分な仕事が入ってしまった。

・・・・結局はプロに来てもらわないといけないかも・・・と思う今・・・

ところで、先日の、経済産業省の総合資源エネルギー調査会の原発のウェイトに関する報告書には批判が多い。

推進派と脱原発派が議論を進めていたけれど、委員の数に勝る推進派の意向になったようだ。

これらの情報の確認。

まず、明確だった北海道新新聞の社説

=「できるだけ早期に原発ゼロを目指す0%案が最も妥当性があると受け止めたい」

●人気ブログランキング = 今、3位あたり

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●社説 原発依存比率 ゼロこそが最終目標だ(5月30日)

北海道新聞 / 5月30日

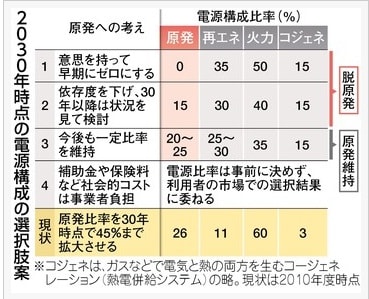

経済産業省の総合資源エネルギー調査会が、2030年時点の電源構成について、総発電量に占める原子力発電の比率を4案とする報告書をまとめた。

関係閣僚でつくるエネルギー・環境会議に近く報告し、この会議で選択肢を絞り込んだ後、政府が今夏に策定する新エネルギー基本計画に反映させる方針だ。

示された選択肢は脱原発から原発維持まで幅がある。東京電力福島第1原発事故が起きた現実を直視すれば、原発が主要電源を担う考え方はあり得ない。

最終的には原発と決別し、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを基軸に据えるべきだ。

これから国民的論議を経て最終案を決定することになるが、政府には原発ありきではないエネルギー政策の将来像を明確に提示することを求めたい。

選択肢の焦点だった原発比率は、強制停止などによる0%、運転40年で廃炉を前提にした15%、建て替えや新増設を想定する20~25%の3案だ。これに、電源構成を市場に委ねる「数値なし」案が加わっている。

前回会合まで選択肢にあった35%案は除外された。当然である。10年度時点の26%を上回り、現状より原発依存度を高める目標設定にもともと無理があったと言える。

原発を中長期的に維持する20~25%案も疑問だ。

多様な電源構成を実現する狙いがあるというが、原発が主力であることに変わりはない。原発関連業界が支持していることからも方向性は明らかだ。もはや原発の新増設は不可能で、現実味も乏しい。

15%案は、原発の寿命を原則40年とする政府方針に沿ったものだ。選択肢の中でいわば中間案に近い。

気になるのは30年以降の姿が不明な点だ。廃炉を進めて原発をなくすのか、そのまま原発を維持するのか曖昧で、問題の先送りにつながる懸念が残る。

これらに対し、できるだけ早期に原発ゼロを目指す0%案が最も妥当性があると受け止めたい。

再生エネルギーの発電コストが課題とされるが、普及具合によって負担が軽減される可能性は小さくない。再生エネルギーをベース電源に位置づけることで価格競争が促進される効果も期待できよう。

選択肢が総花的になった要因は、政府が「脱原発依存」を掲げながら具体策に踏み込んでいないからだ。 野田政権は脱原発に道筋をつける政治決断をすべきだ。その上で企業活動や生活への影響、政策の実現性などを丁寧に説明し、国民の理解を得ていく必要がある。

●原発比率35%案は除外 議論平行妥協の4案

東京 2012年5月29日

★ 政府のエネルギー政策の見直しを議論する経済産業省の審議会「総合資源エネルギー調査会基本問題委員会」が二十八日開かれ、最大の焦点だった二〇三〇年時点で目指すべき原発依存度について、0~25%の計四案を選択肢とする報告書をまとめた。原発拡大路線が明確な「35%」案は多くの委員の反対で除外され、参考値となった。 ★ 政府のエネルギー政策の見直しを議論する経済産業省の審議会「総合資源エネルギー調査会基本問題委員会」が二十八日開かれ、最大の焦点だった二〇三〇年時点で目指すべき原発依存度について、0~25%の計四案を選択肢とする報告書をまとめた。原発拡大路線が明確な「35%」案は多くの委員の反対で除外され、参考値となった。

脱原発を目指す市民団体や経済界、原子力研究者など多様なメンバー二十五人で構成された審議会は、昨年十月から計二十五回開かれた。ただ、脱原発派と原発推進派の委員の溝は埋まらず、互いの意見や試算を列挙する妥協の末の結論となった。

報告書は、原発の選択肢について、(1)意思を持って早期にゼロにする(0%)(2)四十年廃炉を原則に比率を下げ、三〇年以降は再生可能エネルギーの普及状況などを見て判断(15%)(3)新増設などを前提に、一定比率を維持(20~25%)(4)利用者の選択に任せ、事前に数字は決めない-と整理した。

ただ、原発をめぐる委員の対立は最後まで続いた。決定的に溝が深まったのは、三月上旬に事務局が各委員に提出させた「三〇年時点の望ましい電源の組み合わせ比率」をめぐる議論のあり方だ。当初、議論の単なる参考との位置付けだったが、原発推進派の意向に沿う形で、いつの間にか具体的な数値の選択肢の原案となった。

それを基に、原発をゼロにすると電気料金の値上げなどの影響が大きいとする試算が次々とはじかれ、脱原発派の委員から「ある種、詐欺的なやり方だ」(飯田哲也氏)などと、数値先行で進むことへの反発が強まった。

ある委員は「原発維持・推進の意見を多く残したいという事務局の意思を如実に感じた」と事務局運営への不信感さえ口にした。

今後、関係閣僚でつくる「エネルギー・環境会議」が新しいエネルギー政策の策定に向けた国民的議論を進めるが、選択肢を整理し直し、エネルギーの将来像を分かりやすく国民に示す必要がある。

●脱原発の割合について政府が4つの選択肢

福井放送 [ 5/29 18:50 福井放送]

(福井県)将来の電力をどの程度原発に頼るのか。

その割合について、政府の委員会が4つの選択肢をまとめた。

「脱原発」の0%から、「今よりやや減らす」25%まで。

今後、政府が夏ごろをメドに、基本計画を決定する方針だ。

これはきのう夜開かれた、経済産業省の総合資源エネルギー調査会の委員会でまとめたもの。

2010年度の原子力発電の割合26%に対し、2030年に目指す割合について、4つの選択肢を示した。

まず1つ目は、「原発をできるだけ早くゼロにする0%」、次に「今よりも少ない15%」。

これは原発の運転期間を原則40年、さらに新設も増設も認めない事で到達する水準だ。

さらに「今よりやや減らすが一定の割合を維持する20から25%」、最後に「割合は決めず、市場の選択に委ねる」の4つだ。

もともとあった「原発を推進する35%」の選択肢は、反対意見が相次いだため除外された。

一方、電気料金は2010年度の料金を、一世帯あたり9900円とした場合、2030年の試算では原発への依存度が高くなるほど、電気代は安くなっている。

政府はこれら4つの選択肢を今後、関係閣僚でつくる「エネルギー・環境会議」で審議し、国民的な議論も経たうえで、夏頃をメドに新しいエネルギー基本計画を決定する方針だ。

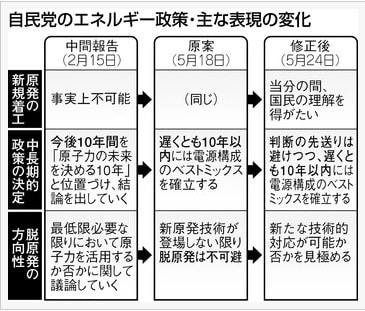

●「脱原発」で自民後退 エネ政策幹部会合 党内反発で文言削除

東京 2012年5月24日

自民党は二十四日午前、エネルギー政策関連の幹部会合を党本部で開き、原発の対応を中心とした党のエネルギー政策を決めた。党総合エネルギー政策特命委員会が十八日に示した原案では、中長期的な方向性として脱原発を選択肢に含めていたが、党内の反発を受け、脱原発の記述を削除した修正案が了承された。

党内の意見調整が難航した結果、脱原発の方向性は大きく後退した。中長期的な電力供給のあり方についても「遅くとも十年以内に確立」と結論を先送りした。

原案では、原発の新規着工を「事実上不可能」と明記。原子力の安全規制を担う新組織として自民、公明両党が今国会に提案している原子力規制委員会が安全と判断する新技術が登場しない限り「脱原発は不可避」と踏み込んでいた。

ところが、原発立地県選出議員や電力会社と関係が深い議員などから「脱原発という表現を使うのは慎重にすべきだ」などと批判が相次いだ。このため特命委は二十二日の会合で、脱原発に言及した部分を削除。新規着工についても「当分の間は国民の理解を得がたい」と変更した。

このほか、修正案は当面の政策として、原発の再稼働は新設する原子力規制委に判断を委ね、再稼働が認められなかった分の電力は再生可能エネルギーの導入徹底や天然ガス火力発電所の建設推進などで対応するとした。

●「脱原発」遠ざかる自民 エネ政策で迷走

東京 2012年5月25日

自民党は24日、原発の対応を中心としたエネルギー政策を取りまとめた。焦点となった将来的な原発の存廃は結論を先送り。いったんは脱原発の方向性に踏み込みながら、結局は引っ込める迷走ぶりが目立った。 (上野実輝彦)

自民党のエネルギー政策の見直し作業は党特命委員会で進められてきた。党内では、電力会社と深くかかわってきた議員や原発立地県選出議員らを中心とした原発存続派と、東日本大震災を受けて原発の新規着工を認めない脱原発派による対立が過熱した。

特命委は冷静な議論ができるまでの時間稼ぎの意味合いも含めて二月、原発の存廃を含む中長期的な電力供給の組み合わせの方向性を「今後十年かけて結論を出す」との中間報告を出した。

しかし、存続、脱原発両派から、方向性が不明確なことに不満が噴出。特命委は原発への国民不信が増大していたことから、次期衆院選を控えて原発存続の方向性は打ち出しにくいと判断。今月十八日、「脱原発」を選択肢として明記した取りまとめ原案を発表した。

文案を担当した特命委幹部は、脱原発を入れた理由について「新たな安全技術が開発されない限りは仕方がないという意味。党の判断はにじませず、新規着工がなければ自然に脱原発になっていく」と説明した。だが、存続派議員は原発を直ちに廃棄するようなイメージがあるとして、脱原発の言葉に反発。「国民生活、産業基盤も踏まえるべきだ」と批判が相次いだ。

特命委委員長の山本一太前参院政審会長は「(脱原発派に)共感できるところはあるが、最大公約数(の意見)をとらなくてはならない」と存続派に配慮する意向を示し、脱原発は削除された。

脱原発派の一人である柴山昌彦衆院議員は脱原発の言葉が消えたことについて「再び原発を推進する余地を与えかねない」と疑問を示した。

●自民、エネルギー政策了承=原発は判断先送り

時事 (2012/05/29-17:18)

自民党は29日の総務会で、今後のエネルギー政策について「遅くとも10年以内には、将来にわたって持続可能な電源構成のベストミックスを確立する」と、脱原発の是非を先送りした見解を了承した。原発再稼働に関しては「安全第一主義の徹底」を前提に容認したが、関西電力大飯原発3、4号機の扱いには触れなかった。

見解では、原発政策の先送りについて「多少の時間は要しても、将来の(安全)技術の動向を見極めた責任ある戦略を立案する」と強調。それまでの間も再生可能エネルギーの導入などで「原子力に依存しなくてもいい経済・社会構造の早期確立を目指す」とした。

山本一太総合エネルギー政策特命委員長が記者会見し、大飯原発の再稼働について「野田政権が(地元との信頼関係を)ぐちゃぐちゃにした」と批判した。

| Trackback ( )

|