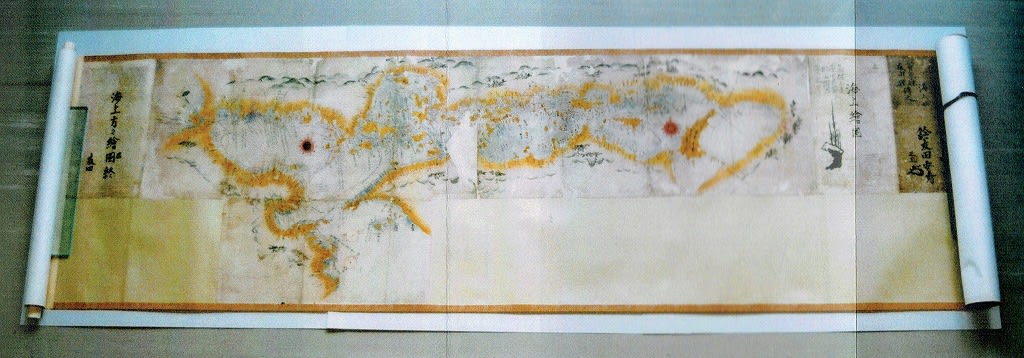

九月二十六日から十月一日にかけて天候に左右されながらも、家室→(津和)→御手洗→下津井→(目比)→向出崎→坂越から室へ到着した。

・十二日目

九月廿六日 晴

一、今暁八ツ時前家室押船ニ而御出船被遊津和迄五ツ時前ニ参り御船掛り居九ツ時頃右同所押船ニ而御出船被遊候処 無程追風宜敷暮六ツ時過御手洗江御着船被遊候

・十三日目

九月廿七日 昼八ツ時頃より俄ニ曇ル雨ニ相成り雷声も有之候

一、御手洗湊今暁七ツ時過頃御出船被遊追風宜敷候得共 雨天ニ相成候ニ付 下津井江御船掛ル 凡弐拾五里

・十四日目

同 廿八日

一、今朝五ツ頃下津井御出船被遊候処 無程風悪敷相成四ツ半時頃目比江御船掛ル 凡三里

一、昼九ツ時過頃より押船ニ而御出船被遊八ツ時過頃向出崎と申所迄三里計参汐合風悪敷御船掛ル

・十五日目

九月廿九日

一、今朝五ツ時頃向出崎御出船被遊帆押船勝ニ而夜六ツ半時過頃坂越江御着船被遊候 凡拾七里

一、今晩梶右衛門初船手一同水夫迄定例之頂戴有之尤此度は代料ニ而梶右衛門初御船手一同江は百文ツゝ 水夫共江は五拾文ツゝ 他附廻り之船江も頂戴有之惣而梶右衛門取計也

・十六日目

九月晦日 晴夕方曇ル夜中雨

一、今朝七ツ時過頃坂越御出船被遊六ツ半時過頃室之湊江御着船被遊候

一、酒井雅楽頭様御使者・長谷川太左衛門何之御用も御座候ハゝ 被仰聞候様兼而被申付置候由之口上也 御返答河嶋市左衛門より御相応ニ申述候

一、当所御本陣・名村左太夫 左太夫伺御機嫌ニ罷出可申筈之処 当時遠方ニ罷越候ニ付 名代を以定例差上候御肴御餅菓子献上仕候 右ニ付金百疋被下候 尤御肴えふな五ツ 大海老七ツ

御餅菓子一重也

一、今日も風邪悪敷右同所江御滞船被遊候

・十七日目

十月朔日 曇ル折々雨

一、今日風雨強く終日終夜当港に滞船する。

廿六日は八ツ時(2時)と夜中の出船である。五ツ時(8時)津和に立寄り4時間ほどを過ごし九ツ(12時)に再び出船、追い風に乗って暮六ツ(6時)に御手洗に到着する。

御手洗は現在では広島県呉市豊町御手洗、瀬戸内に浮かぶ大崎下島の港町である。風待ちの港町として知られる。

http://www.iokikai.or.jp/siomatinominato.mitarai.html

二十七日は七ツ時(4時)に出船、昼八ツ頃(14時)頃雷雨となるも弐拾五里(100キロ)を走り下津井に入った。

下津井は岡山県倉敷市の児島半島の西南端にあたる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E6%B4%A5%E4%BA%95

二十八日は五ツ時(8時)に出船3時間をかけ凡そ三里(12キロ)の目比に着き滞船。少々の休息の後九ツ(12時)再び出船、風・汐ともよくなく八ツ(14時)頃向出崎に到着して滞船となる。

二十九日も五ツ時(8時)に向出崎を出船、帆走して夜六ツ半(19時)坂越(赤穂)に到着。この日は船頭・水夫などに定例の頂戴物があったがこのたびは酒肴ではなく金子が渡された。

坂越 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E8%B6%8A

坂越のまち並を創る会 http://ako-sakoshi.org/

九月晦日は七ツ時(4時)に出船、室(室津)に到着した六ツ半とは(19時)のことであろう。

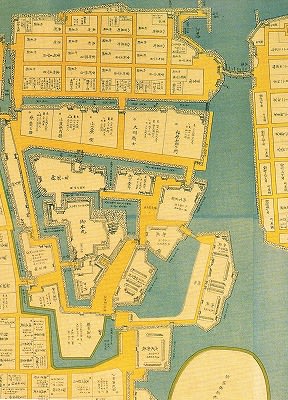

室津は赤穂と姫路の中間にある湊、酒井雅楽頭とは姫路藩(15万石)主・酒井忠実である。

当所本陣名村左太夫は細川家から100石の扶持が与えられた室津本陣の当主である。

十月朔日は風雨が強く終日室にとどまっている。本陣で久しぶりの休養を取られたことであろう。

汐待ちの港・室津 http://www.iokikai.or.jp/siomatinominato.murotu.html

はりま・室津 http://www.muro-shimaya.jp/index.html

肥後屋本陣は室津6本陣の中で最大の本陣であった。建物は御上段の間を含む5部屋からなる本陣部分と当主の居住

部分に分かれていた。本陣部分の屋根は入母屋本瓦葺で、海側に千鳥破風をのせていたので、切妻屋根の連なる室津

の町並みのなかで際だった姿を見せていた。 (HPはりま・室津から引用させていただきました)

http://www.travelvision.jp/news-jpn/detail.php?id=65163

http://www.travelvision.jp/news-jpn/detail.php?id=65163

津々堂敬白

津々堂敬白