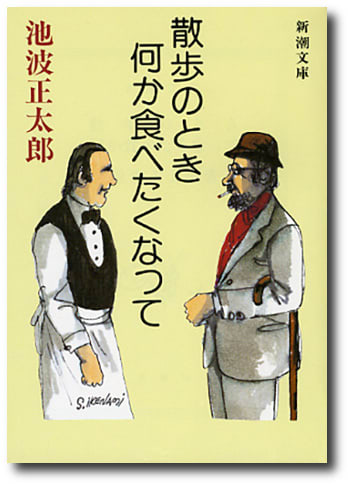

平凡社から昭和52年に刊行された単行本で、池波正太郎著『散歩のとき何か食べたくなって』を読みました。著者は、もちろん『剣客商売』などの時代小説作家であるとともに、食通として知られている人でもありますので、雑誌「太陽」に連載されていた随筆集の内容に興味を持ちました。

「銀座・資生堂パーラー」では、旧制小学校を出てすぐに世の中に出て、株式仲買店の店員として働きます。「紺サージの詰襟服を身につけ、自転車に乗って株券の名義書き換えのため会社まわりをしていた」生活の中で、月給は五円だったが、店に来る客の走り使いや先輩の幼児をしてもらうチップの額が、「月給の二倍・三倍にもな」り、「小僧のぶんざいでこれだけの小遣いは充分すぎる」(p.14)ほどです。そこで覚えたのが「食べ歩き」というわけで、なるほど食通の年季が違います。

「室町・はやし」では、こんな記述にやけに同感します。

うーむ、なんという既視感(^o^)/

この厳しい認識に、思わず背筋が伸び……ずに、思わずうなだれます(^o^)/

山形のど田舎に在住する当方は、仕事の都合などで地元の割烹・料亭(*1)を利用することはあっても、本書に登場するような都会の名店を食べ歩くような道楽はそもそも無理があります。また、昭和のテイストが濃厚な随筆の素材とはしだいに縁遠くなってきています。例えば、十数年前のアルバムを見て昔日を思うには、そもそも十数年前の写真アルバムが存在せず、デジタルカメラのデータがCD-Rに残っているばかりです。むしろ、このブログの過去記事を眺めて、思わず時間の経過を痛感してしまうほうでしょう。

(*1):地元・山形は、戦災を受けなかったこともあって、昔ながらの割烹・料亭が少なからず残っています。「野ゝ村」は先ごろ惜しくも廃業してしまいましたが、「四山楼」「亀松閣」「千歳館」「嘯月」「揚妻」など、今も伝統の味と風情を伝えています。

「銀座・資生堂パーラー」では、旧制小学校を出てすぐに世の中に出て、株式仲買店の店員として働きます。「紺サージの詰襟服を身につけ、自転車に乗って株券の名義書き換えのため会社まわりをしていた」生活の中で、月給は五円だったが、店に来る客の走り使いや先輩の幼児をしてもらうチップの額が、「月給の二倍・三倍にもな」り、「小僧のぶんざいでこれだけの小遣いは充分すぎる」(p.14)ほどです。そこで覚えたのが「食べ歩き」というわけで、なるほど食通の年季が違います。

「室町・はやし」では、こんな記述にやけに同感します。

しかし、折にふれて、自分の老化に気づくというのは、散歩の足を、若いころの自分が身を置いた場所へ運ぶということもそうだし、書庫で調べものをしているうち、むかしの写真アルバムを納めてある棚の前へ屈みこみ、我知らず時間をすごしてしまうこともそれなのだ。(p.25)

うーむ、なんという既視感(^o^)/

そして、十何年前の写真を見つづけながら、その歳月の速さに呆れ、これから先の十何年の呆気なさに慄然となる。これが老化でなくして何であろう。(p.25)

この厳しい認識に、思わず背筋が伸び……ずに、思わずうなだれます(^o^)/

山形のど田舎に在住する当方は、仕事の都合などで地元の割烹・料亭(*1)を利用することはあっても、本書に登場するような都会の名店を食べ歩くような道楽はそもそも無理があります。また、昭和のテイストが濃厚な随筆の素材とはしだいに縁遠くなってきています。例えば、十数年前のアルバムを見て昔日を思うには、そもそも十数年前の写真アルバムが存在せず、デジタルカメラのデータがCD-Rに残っているばかりです。むしろ、このブログの過去記事を眺めて、思わず時間の経過を痛感してしまうほうでしょう。

(*1):地元・山形は、戦災を受けなかったこともあって、昔ながらの割烹・料亭が少なからず残っています。「野ゝ村」は先ごろ惜しくも廃業してしまいましたが、「四山楼」「亀松閣」「千歳館」「嘯月」「揚妻」など、今も伝統の味と風情を伝えています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます