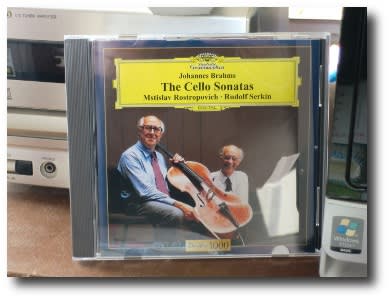

ロストロポーヴィチとルドルフ・ゼルキンという往年のビッグネームの組み合わせで、ブラームスのチェロソナタを聴きました。CDは UCCG-5129 という型番で「The Best 1000」シリーズ中の一枚です。

チェロの音が好きだとはいうものの、まことに地味なこの曲を、私が初めて意識したのは、ずっと昔、まだ若い頃の、某大学の音楽専攻の学生たちの発表会の場でした。プログラムが次々に進む中で、この曲を演奏する予定の学生がチェロを持って登場します。ところが、傍目で見てもわかるほどに、カチンカチンに上がってしまっており、演奏を始めたところで弓をパタッと取り落としてしまったのです。場内はシーンと静まり返ります。でも演奏者ははじめからやり直して、とにかく曲を演奏し終えたのでした。この曲の出だしを聴く度に、あの、パタッと弓を取り落とした音が聞こえるような気がして、ドキッとします。あの学生は、その後どんな生活を送っているだろうかと、想像してしまいます。なかなか思うようにいかないのが人生。躓いても失敗をしても、投げ出さずに辛抱していると、やがて糸口は見えてくるものなのですけれど。

曲は、第1楽章のみ、ウィーンに居を構えた1862年に完成していたけれど、残る2つの楽章を加えて全部が完成したのは、母親が没した年である1865年の夏でした。1832年生まれの作曲者が33歳のとき、ということになります。

第1楽章:アレグロ・ノン・トロッポ、ホ短調、4分の4拍子、ソナタ形式。全体に、熊のような大男のチェロの独白を、ピアノがなだめて言い含めるような風情です。雄弁な主題が奏され、展開されていきますが、ピアノもどこか悲しげな気分を持っています。満たされない憧れの音楽とでも言いましょうか。最後は、嘆きはなだめられ、呟くように静かに終わります。

第2楽章:添付のリーフレットには、アレグレット・クワジ・メヌエット、イ短調、4分の3拍子、三部形式と表記されていますが、「クアジ・メヌエット」かな。メヌエットのように、という意味でしょうか。確かに、三拍子の舞曲のような要素もあります。

第3楽章:いきなりフーガが始まります。なんだかバッハのようだと思ったら、実際にバッハの「フーガの技法」から「コントラプンクトゥスXIII」を引用している(*)のだとか。な~るほど、それでこういう音楽になるのですね。複雑ですが、男性的な力感や頑固さを感じさせるもので、ブラームスを聴いた~!という満足感があります。

身内を失い、親しい家族のいない男の、孤独の影と哀愁を漂わせるけれど、音楽的な深まりと充実を示す、見事な作品であり、堂々たる演奏だと思います。1982年の7月に、ワシントンで収録されたデジタル録音で、チェロの音もピアノの音も、鮮明にとらえられています。

■ロストロポーヴィチ、ゼルキン盤

I=15'01" II=5'34" III=6'33" total=27'08"

(*):チェロソナタ第1番(ブラームス)~Wikipedia

チェロの音が好きだとはいうものの、まことに地味なこの曲を、私が初めて意識したのは、ずっと昔、まだ若い頃の、某大学の音楽専攻の学生たちの発表会の場でした。プログラムが次々に進む中で、この曲を演奏する予定の学生がチェロを持って登場します。ところが、傍目で見てもわかるほどに、カチンカチンに上がってしまっており、演奏を始めたところで弓をパタッと取り落としてしまったのです。場内はシーンと静まり返ります。でも演奏者ははじめからやり直して、とにかく曲を演奏し終えたのでした。この曲の出だしを聴く度に、あの、パタッと弓を取り落とした音が聞こえるような気がして、ドキッとします。あの学生は、その後どんな生活を送っているだろうかと、想像してしまいます。なかなか思うようにいかないのが人生。躓いても失敗をしても、投げ出さずに辛抱していると、やがて糸口は見えてくるものなのですけれど。

曲は、第1楽章のみ、ウィーンに居を構えた1862年に完成していたけれど、残る2つの楽章を加えて全部が完成したのは、母親が没した年である1865年の夏でした。1832年生まれの作曲者が33歳のとき、ということになります。

第1楽章:アレグロ・ノン・トロッポ、ホ短調、4分の4拍子、ソナタ形式。全体に、熊のような大男のチェロの独白を、ピアノがなだめて言い含めるような風情です。雄弁な主題が奏され、展開されていきますが、ピアノもどこか悲しげな気分を持っています。満たされない憧れの音楽とでも言いましょうか。最後は、嘆きはなだめられ、呟くように静かに終わります。

第2楽章:添付のリーフレットには、アレグレット・クワジ・メヌエット、イ短調、4分の3拍子、三部形式と表記されていますが、「クアジ・メヌエット」かな。メヌエットのように、という意味でしょうか。確かに、三拍子の舞曲のような要素もあります。

第3楽章:いきなりフーガが始まります。なんだかバッハのようだと思ったら、実際にバッハの「フーガの技法」から「コントラプンクトゥスXIII」を引用している(*)のだとか。な~るほど、それでこういう音楽になるのですね。複雑ですが、男性的な力感や頑固さを感じさせるもので、ブラームスを聴いた~!という満足感があります。

身内を失い、親しい家族のいない男の、孤独の影と哀愁を漂わせるけれど、音楽的な深まりと充実を示す、見事な作品であり、堂々たる演奏だと思います。1982年の7月に、ワシントンで収録されたデジタル録音で、チェロの音もピアノの音も、鮮明にとらえられています。

■ロストロポーヴィチ、ゼルキン盤

I=15'01" II=5'34" III=6'33" total=27'08"

(*):チェロソナタ第1番(ブラームス)~Wikipedia