第1番Op.1-1から順に聴いているベートーヴェンの「ピアノ三重奏曲」シリーズも、第6番Op.70-2まで来ました。前の第5番Op.70-1と対になる曲で、ちょうど交響曲第5番と第6番のような関係とも言えそうな、おだやかで魅力的な音楽です。

第1楽章:ポコ・ソステヌート~アレグロ・マ・ノン・トロッポ、変ホ長調、ソナタ形式。チェロがドルチェでそっと呟くように始まります。すぐにヴァイオリンが加わり、弦の響きにコロコロとピアノが入ってくると、気分が変わってアレグロに。繰り返されて最後はテンポが変わり、ゆっくりと曲を閉じます。

第2楽章:アレグレット、4分の2拍子、ハ長調、ロンド形式。なんだか可愛らしく始まりますが、すぐに対比的な壮年の響きに。大人と子供の対話のように曲は展開します。

第3楽章:アレグレット・マ・ノン・トロッポ、4分の3拍子、変イ長調。いかにも中期のベートーヴェンらしい、単純で歌うような旋律が展開されます。ヴァイオリンは飾らず低音をそのまま奏しますし、チェロもピアノも、素朴な味わいがあります。

第4楽章:快活で活発なアレグロのフィナーレ。4分の2拍子、変ホ長調、ソナタ形式です。

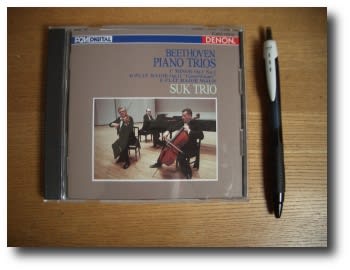

演奏は、スーク・トリオ。1984年の4月に、プラハの芸術家の家でPCM/デジタル録音されています。DENON のクレスト1000シリーズ中の1枚で、型番は COCO-70919 です。

ベートーヴェンのピアノ三重奏曲第6番について、ネット上で記事を探してみましたが、当方が参考になるような記事は残念ながら見つけられませんでした。ただし、ブログ「やくぺん先生うわの空」中に、1974年の夏(8/25)に東京コンツェルトハウス山形支部例会として、ホテル蔵王ガーデンにて、巌本眞理(Vn)、黒沼俊夫(Vc)、坪田昭三(Pf)というトリオがこの曲を演奏した、という記録(*)を見つけました。山形と室内楽の関わりの記録でもあり、ちょいと驚いています。

(*):マリカル5人目のメンバーのこと~「やくぺん先生うわの空」2005年10月

■スーク・トリオ

I=10'03" II=5'08" III=7'04" IV=7'53" total=30'08"

第1楽章:ポコ・ソステヌート~アレグロ・マ・ノン・トロッポ、変ホ長調、ソナタ形式。チェロがドルチェでそっと呟くように始まります。すぐにヴァイオリンが加わり、弦の響きにコロコロとピアノが入ってくると、気分が変わってアレグロに。繰り返されて最後はテンポが変わり、ゆっくりと曲を閉じます。

第2楽章:アレグレット、4分の2拍子、ハ長調、ロンド形式。なんだか可愛らしく始まりますが、すぐに対比的な壮年の響きに。大人と子供の対話のように曲は展開します。

第3楽章:アレグレット・マ・ノン・トロッポ、4分の3拍子、変イ長調。いかにも中期のベートーヴェンらしい、単純で歌うような旋律が展開されます。ヴァイオリンは飾らず低音をそのまま奏しますし、チェロもピアノも、素朴な味わいがあります。

第4楽章:快活で活発なアレグロのフィナーレ。4分の2拍子、変ホ長調、ソナタ形式です。

演奏は、スーク・トリオ。1984年の4月に、プラハの芸術家の家でPCM/デジタル録音されています。DENON のクレスト1000シリーズ中の1枚で、型番は COCO-70919 です。

ベートーヴェンのピアノ三重奏曲第6番について、ネット上で記事を探してみましたが、当方が参考になるような記事は残念ながら見つけられませんでした。ただし、ブログ「やくぺん先生うわの空」中に、1974年の夏(8/25)に東京コンツェルトハウス山形支部例会として、ホテル蔵王ガーデンにて、巌本眞理(Vn)、黒沼俊夫(Vc)、坪田昭三(Pf)というトリオがこの曲を演奏した、という記録(*)を見つけました。山形と室内楽の関わりの記録でもあり、ちょいと驚いています。

(*):マリカル5人目のメンバーのこと~「やくぺん先生うわの空」2005年10月

■スーク・トリオ

I=10'03" II=5'08" III=7'04" IV=7'53" total=30'08"