早朝からタイトなスケジュールとなった土曜日、高速を下りたのが18時20分頃で、これは間に合わないかと思ったら、文翔館の旧県会議事堂ホールになんとか開演前に滑り込むことができました。

今夜のプレトークは、いつもの黒いシャツで、ヴィオラの倉田譲さん。ダンディな風貌からは意外でしたが、時代劇映画が好きだったのだとか。その音楽を通じて、黛敏郎や武満徹や伊福部昭などの日本人作曲家に興味を持つようになったのだそうです。今回の林光さんとの関わりは、山形市の合唱団「じゃがいも」の演奏会で、何度か林光さんに委嘱した作品を演奏する機会があり、一緒に演奏したりしたのだそうです。今回の訃報で、全曲演奏を目指すハイドンを一回お休みしても、林光作曲の弦楽四重奏曲を取り上げたかった、ということのようでした。

もう一つの日本人作曲家の作品、「弦楽四重奏曲第2番」の作曲者である壺井一歩さんが来場されていましたので、倉田さんがインタビューする形でお話を聞きました。日本人作品については、学生時代に作曲を志し、日本人作曲家の作品ばかり聴いていたので、とくに偏見や抵抗はないとのこと。林光さんの作品も、その頃に聴いていたそうです。今回の「弦楽四重奏曲第2番」については、第1番とは違う曲を書こうと思った、とのことで、これはものを創る人間としての思いだ、と説明されていました。なるほど、自然科学者が something new を求めて研究するのにも通じる、普遍的な感情かもしれません。

本日の曲目は、

(1) 林光 弦楽四重奏曲「レゲンデ」

(2) 壺井一歩 弦楽四重奏曲第2番

(3) シューベルト 弦楽四重奏曲第13番 イ短調 D.804 「ロザムンデ」

となっています。なんともマニアックの極みとも言える、しかしこの機会を逃せば次はいつどこで聴けるのだろうかという、実に貴重な体験です。これが地元山形でナマで聴けるというのですから、素人音楽愛好家でミーハー室内楽ファンといたしましては、「どうして聴かずにいられようか、いや、ない。」という世界です。

お客様の数は、さすがにいつもよりも少なめですが、人口二十万と少し、周辺人口を合わせても数十万しかいない地方都市で、連休の初日の夜に開催する室内楽演奏会、しかもこのマニアックなプログラムとしては、実に驚異的な入場者数と言ってよいでしょう(^o^)/

しばらくして、山形弦楽四重奏団が登場します。略式服の上下にワイシャツ、明るいグレー?のネクタイの中島光之さんが1st-Vn、こげ茶色のノースリーブに黒のロングスカートの今井東子さんが2nd-Vn、いつも黒っぽいいでたちですがご本人はぜんぜんダークではない、Vla の倉田譲さん、そして先ごろ奥様が女児を出産され、一児の父となったばかりの、チェロの茂木明人さんは、明るいグレー?のシャツにネクタイといういでたちです。

さて、演奏会が始まります。

■林光 弦楽四重奏曲「レゲンド」

第1楽章:FANTASIA チェロから始まり、2nd-VnとVlaが続き、1st-Vnが入ってきます。チェロとヴァイオリンのやりとりにヴィオラも独自に絡み、不協和音の中に、強い緊張感があります。チェロがすごくいい役回りをしています。

第2楽章:SCHERZO 明るくはないが暗くもない、諧謔的な、という意味で、たしかにスケルツォ風かも。チェロのすごいソロで終わります。

第3楽章:In memoriam 1989.6.4 四本の弦楽器のピツィカート合戦で始まります。軽機関銃の乾いた銃声?某国の某広場における銃声でしょうか。チェロのソロは、強い訴える力を感じさせ、2nd-VnとVcとVlaの中に入ってくる、弱音器を付けた第1ヴァイオリンの旋律は、嘆きというよりも祈りのようです。

■壺井一歩 弦楽四重奏曲第2番

パンフレットによれば、この曲は、

I. Monologue~Moderato~Largo~Moderato~Monologue~Allegro ma non troppo~Meno mosso~Andante~Meno mosso~Andante~Allegro con fuoco~Monologue

という構成になっているそうです。

チェロの長いソロから始まります。ヴァイオリン、ヴィオラが加わり、チェロの息の長い音と対比されます。静寂の中にピツィカートがかなり大きく響き、第2ヴァイオリンが細かな繰り返しを行い、ヴィオラがぐっと出ます。第2ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの奏でる響きの中で、第1ヴァイオリンによるハイトーンが印象的です。全休止の後に再び第1ヴァイオリンのハイトーン。他の三人が加わり、こんどはヴァイオリンの低い持続音に対応して、第2ヴァイオリン、ヴィオラが旋律を歌います。そしてチェロの雄弁なソロ。ヴィオラが強いリードをする中に、2本のヴァイオリンとチェロがこたえ、やがて第2ヴァイオリンが悲歌を歌います。ヴィオラのリードが再び繰り返されますが、これがやけにかっこいい。2nd-Vnの悲歌も印象的です。

そして曲想は一転して速いテンポに。ヴィオラが同じ音を繰り返す中で、他の三人も同じ音を繰り返します。一種独特な同音反復効果です。再びはじめのチェロのモノローグが登場し、ヴァイオリン、ヴィオラの連続する高音の中で、チェロのピツィカートが印象的に曲を締めくくります。

素人音楽愛好家らしく、たどたどしい外面的な記述になってしまいましたが、今回の第2番も、たいへん魅力的な音楽です。とりわけ、茂木さんのチェロの活躍がスゴイ!迫力といい表現といい、あらためてかけがえのない山Qの宝だと感じました。できれば、第1番と第2番を収録したCDがほしいと思いました。

ここで、15分の休憩が入ります。作曲者の壺井一歩さんのところではファンの方が話をしておられるようで、今回は隣席でなかったのが残念(^o^)/

そして後半のプログラム、

■シューベルトの弦楽四重奏曲第13番イ短調「ロザムンデ」

です。

第1楽章:アレグロ・マ・ノン・トロッポ。どうしても「あ~めは降る降る」と聞こえてしまう(*)のですね。でも、「城ヶ島の磯に~」とは続かない(^o^)/

ああ、シューベルトだ、と安心するような響きですが、でも緊張感を途切れさせることのできない音楽です。もし、集中力を途切れさせたら、どこかへ飛んで行ってしまうようなタイプの音楽とでも言えばよいのでしょうか。テンポはややゆっくり目で、これはかなり意図的なものでしょう。

第2楽章:アンダンテ。例の、チャーミングな「ロザムンデ」の主題です。四人の音が、音量のバランスや響きの面でも、実にとけあっています。自由闊達さはありませんが、四人が心を合わせてアンサンブルしていることが感じられます。

第3楽章:メヌエット、アレグレット。チェロの強い音から。ヴァイオリンとヴィオラが同じフレーズで応じます。ちょいと嘆き節ふう。途中、曲想が変わり、開放的な雰囲気も出てきますが、再びチェロの強い音ではじめの短調の世界に戻り、終わります。

第4楽章:アレグロ・モデラート。チェロの軽やかなピツィカートがおもしろい。いかにもフィナーレにふさわしい、明るく親密な雰囲気の中で、曲が終わります。

アンコールは、山形県白鷹町出身の、紺野陽吉?さんの弦楽三重奏曲から、第2楽章。

第2ヴァイオリンの今井さんは、ステージ脇で聞き役に変わります。

実はこの曲、以前取り上げた(*2)鶴岡出身の佐藤敏直さんの師匠、清瀬保二?さんの遺稿の中に楽譜が見つかったのだそうで、白鷹町に育ち、夢半ばで倒れた作曲家の作品を再現することになります。以前、山形北高の校長先生から、たくさん白鷹町のわらべ歌を送ってもらったそうですが、その中の一曲に雰囲気が似ている、とのことでした。来年一月には、ぜひ全曲を演奏したいとのことです。それは、私もぜひ聴いてみたいものです。

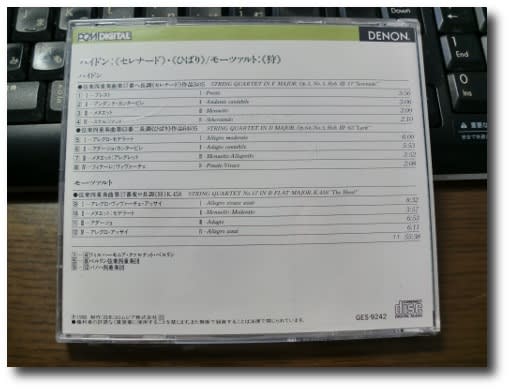

中島さんが「男ばかりでむさ苦しく終わっては申し訳ないので」と聴衆を笑わせ、アンコールをもう一つ、今度は今井さんも一緒に、ハイドンで、「皇帝」の第2楽章を。

ああ、ハイドンの音楽は、文句なく幸福になる音楽です!今宵の楽師さんたちのサービスでしょうか(^o^)/

今回も、良い演奏会でした。終演後に、壺井一歩さんと少しだけお話しして、CDを二枚購入しました。一枚は「Gift」というクラシック・ギターのCDで、演奏が宮下祥子さん、編曲が壺井一歩さんです。帰路にちょこっと聴いてみましたが、思わず懐かしくなるような選曲と編曲です。

二枚めは、ピアノと詩の朗読で、「スイミー」と「さるかに」など。こちらはまだ開封しておりません。今後の楽しみです。

(*):

シューベルトの弦楽四重奏曲第13番「ロザムンデ」を聴く~「電網郊外散歩道」2009年5月

(*2):

山形弦楽四重奏団第29回定期演奏会を聴く(2)~「電網郊外散歩道」2008年12月