ヴィクトリア・ブレイスウェイト/著 高橋 洋/訳 「魚は痛みを感じるか? 」読了

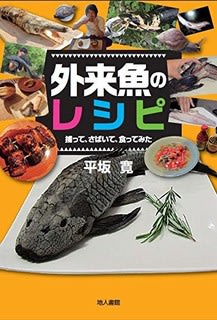

これは切実な問題だ。僕も魚に対してはかなりひどいことをしている。著者はイギリス人でキャッチ&リリースの国だから痛みを覚えるといっても唇に釣り針が掛かったくらいのことを思っているのだろうが、美味しい魚を食べたくて釣りに出る僕はもっとすごいことをしてしまっている。

目の後ろに鉤やナイフを差し込んでぐりぐりするし、うきぶくろに空気が溜まった真鯛はお尻から管を突っ込んで、それは多分腸壁を突き破ってしまっているはずだ。

タチウオはコンクリートブロックに頭をぶつけて失神させてしまい、エソはほぼ生きたまま腹を剥いて頭を落としてしまう・・・。

人間だったら拷問以上のことをしてしまっている。もし、魚が痛みを感じているというのならこれはえらいことなのかもしれない・・・。

著者の解説を順に追って要約していくと、魚には “侵害受容”と言われる、傷害を受けた時に反応する能力よりももっと高度な伝達系があるという。その刺激は間違いなく脳にまで達している。

痛みや苦しみを感じるかどうかというのは魚が“意識”を持っているかどうかで決まる。意識には3つのカテゴリーがあり、ひとつは「アクセス意識」、ひとつは「現象意識」、そして「自己意識」。それらをすべて兼ね備えていれば、情動的であり痛みや苦しみを感じていると定義される。僕にとっては悲しいかな、魚はこの3つのカテゴリーを持っているらしい。

「アクセス意識」とは客観的な認識力、例えば自分の記憶に基づいて周りの状況などを認識できる力である。魚はエサが常にある位置や岩場の位置をかなり正確に認識しているそうだ。実験ではある種のハゼは隣の水溜りの位置を認識して敵の追跡から逃れているという結果が出ているそうだ。また、相手は自分より強いか弱いかということをかなり長い間記憶することができるというような実験結果もあるらしい。

「現象意識」とはそれを主観的に認識する力。客観的に認識したものを、例えばこれは安全だとか、危険だとか、そんなことを分析して認識できることである。魚の脳には構造上、人間の前頭葉に当たる部分が存在し、ドーパミンという物質(快感や安心感のもとになる)を受容できる細胞も存在しているらしい。

「自己意識」とは自分の行動について考え、起こりうる様々なシナリオを想像し、検討して自分の行動様式を修正できる能力である。これについては共同で狩りをする魚、この本ではハタとウツボが紹介されているが、戦利品の分け方で自己意識を持っているような振る舞いをすることがあるそうだ。

こういう事実を総合すると魚は傷みを感じているということになる。

魚だけでなく、イカやタコ、海老などの甲殻類についても同じような見解があり、イカを締めるときに眉間にピックを差し込むなどというのは相当な暴挙なってしまうことになる。

実際、カナダやイギリスでは実験に使われる魚や無脊椎動物にまで規制を広げるような法的整備までなされている国もある。

しかし、ひれがボロボロになった水槽の魚を見ていてもそこをかばうようなそぶりを見せないし、当然ながら生け簀の中に納まった獲物は怯えた顔をしていない。確かに体表の色や模様がちょっと変わることがあるが、それが恐怖や痛みを表現しているということになるのだろうか・・・。

そもそもいくら魚やイカが高度な知能を持っているとはいえ、さすがに言葉を話すわけではないから、「痛い!」とか「怖い!」とい言葉をどうやって理解しているのかがどうも理解できない。まあ、そう言ってしまうと犬や猫も言葉を持っていないだろうということになってしまう。

著者は特に養殖業について密度や環境についての配慮が必要と言っているが、釣りについても、特にキャッチ&リリースについて、何度も痛みを味あわせる行為については疑問を呈している。それならいっそのことなるべく苦しませないように一気に殺してしまう、「クリーンキル」のほうを認めている。ドイツやスイスでは一定の大きさの魚のリリースを禁止する法律があるそうだ。それなら僕のやっていることはキャッチ&リリースよりも魚の福祉に従っているということになるけれども、血だらけになったデッキを見ているとやっぱり相当残酷なことをやっているなと我ながらたじたじとなってしまう。

だからと言って著者が魚釣りを非難しているわけではない。大きな魚の繁殖力や、過剰な放流による問題なども合わせてもっと熟慮が必要であるとしている。

そうかと言って、明日から魚釣りを辞めますなんて言うこともできないので魚を締めるときはなるべく苦しませないように一息に、睨まれていると怖いので指で目に蓋をするくらいはしてみようか・・。

そして、命を奪うからにはきちんと美味しくいただくようにしたいものだ。

これは切実な問題だ。僕も魚に対してはかなりひどいことをしている。著者はイギリス人でキャッチ&リリースの国だから痛みを覚えるといっても唇に釣り針が掛かったくらいのことを思っているのだろうが、美味しい魚を食べたくて釣りに出る僕はもっとすごいことをしてしまっている。

目の後ろに鉤やナイフを差し込んでぐりぐりするし、うきぶくろに空気が溜まった真鯛はお尻から管を突っ込んで、それは多分腸壁を突き破ってしまっているはずだ。

タチウオはコンクリートブロックに頭をぶつけて失神させてしまい、エソはほぼ生きたまま腹を剥いて頭を落としてしまう・・・。

人間だったら拷問以上のことをしてしまっている。もし、魚が痛みを感じているというのならこれはえらいことなのかもしれない・・・。

著者の解説を順に追って要約していくと、魚には “侵害受容”と言われる、傷害を受けた時に反応する能力よりももっと高度な伝達系があるという。その刺激は間違いなく脳にまで達している。

痛みや苦しみを感じるかどうかというのは魚が“意識”を持っているかどうかで決まる。意識には3つのカテゴリーがあり、ひとつは「アクセス意識」、ひとつは「現象意識」、そして「自己意識」。それらをすべて兼ね備えていれば、情動的であり痛みや苦しみを感じていると定義される。僕にとっては悲しいかな、魚はこの3つのカテゴリーを持っているらしい。

「アクセス意識」とは客観的な認識力、例えば自分の記憶に基づいて周りの状況などを認識できる力である。魚はエサが常にある位置や岩場の位置をかなり正確に認識しているそうだ。実験ではある種のハゼは隣の水溜りの位置を認識して敵の追跡から逃れているという結果が出ているそうだ。また、相手は自分より強いか弱いかということをかなり長い間記憶することができるというような実験結果もあるらしい。

「現象意識」とはそれを主観的に認識する力。客観的に認識したものを、例えばこれは安全だとか、危険だとか、そんなことを分析して認識できることである。魚の脳には構造上、人間の前頭葉に当たる部分が存在し、ドーパミンという物質(快感や安心感のもとになる)を受容できる細胞も存在しているらしい。

「自己意識」とは自分の行動について考え、起こりうる様々なシナリオを想像し、検討して自分の行動様式を修正できる能力である。これについては共同で狩りをする魚、この本ではハタとウツボが紹介されているが、戦利品の分け方で自己意識を持っているような振る舞いをすることがあるそうだ。

こういう事実を総合すると魚は傷みを感じているということになる。

魚だけでなく、イカやタコ、海老などの甲殻類についても同じような見解があり、イカを締めるときに眉間にピックを差し込むなどというのは相当な暴挙なってしまうことになる。

実際、カナダやイギリスでは実験に使われる魚や無脊椎動物にまで規制を広げるような法的整備までなされている国もある。

しかし、ひれがボロボロになった水槽の魚を見ていてもそこをかばうようなそぶりを見せないし、当然ながら生け簀の中に納まった獲物は怯えた顔をしていない。確かに体表の色や模様がちょっと変わることがあるが、それが恐怖や痛みを表現しているということになるのだろうか・・・。

そもそもいくら魚やイカが高度な知能を持っているとはいえ、さすがに言葉を話すわけではないから、「痛い!」とか「怖い!」とい言葉をどうやって理解しているのかがどうも理解できない。まあ、そう言ってしまうと犬や猫も言葉を持っていないだろうということになってしまう。

著者は特に養殖業について密度や環境についての配慮が必要と言っているが、釣りについても、特にキャッチ&リリースについて、何度も痛みを味あわせる行為については疑問を呈している。それならいっそのことなるべく苦しませないように一気に殺してしまう、「クリーンキル」のほうを認めている。ドイツやスイスでは一定の大きさの魚のリリースを禁止する法律があるそうだ。それなら僕のやっていることはキャッチ&リリースよりも魚の福祉に従っているということになるけれども、血だらけになったデッキを見ているとやっぱり相当残酷なことをやっているなと我ながらたじたじとなってしまう。

だからと言って著者が魚釣りを非難しているわけではない。大きな魚の繁殖力や、過剰な放流による問題なども合わせてもっと熟慮が必要であるとしている。

そうかと言って、明日から魚釣りを辞めますなんて言うこともできないので魚を締めるときはなるべく苦しませないように一息に、睨まれていると怖いので指で目に蓋をするくらいはしてみようか・・。

そして、命を奪うからにはきちんと美味しくいただくようにしたいものだ。