●写真①:明治の町家形式の商家・「津屋崎千軒民俗館『藍の家』」

=福津市津屋崎新町で、2006年11月29日午前10時55分撮影

・琢二と清の郷土史談義

『津屋崎学』

第18回:2006.12.15

〈津屋崎千軒〉

清 「おいしゃん(叔父さん)、今年は、福津市の呼びかけで〈津屋崎千軒通り〉の浮揚策を図る〈「津屋崎千軒」考え隊〉が発足し、〈津屋崎千軒〉について市民の関心が高くなったちゃないと?」

琢二 「そうだといいな。市民約20人が隊員に応募し、福津市津屋崎天神町生まれの吉村青春さんも隊員になっとうたい」

清 「明治34年(1901年)に建てられた染物屋の紺屋・旧上妻(こうづま)邸で、木造二階建ての町家形式の商家・〈津屋崎千軒民俗館『藍の家』〉=写真①=のことは、市民の間で割と知られとうと思うばってん、そもそも〈津屋崎千軒〉って、何のことか分からん人も多いと思うき、歴史的な話からしちゃらんね」

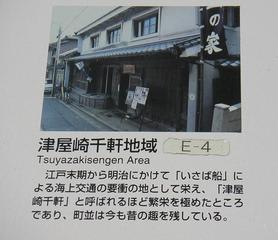

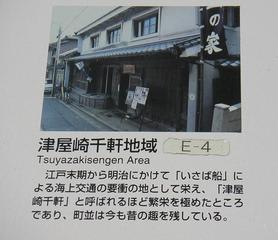

琢二 「福津市勝浦の市営〈あんずの里運動公園〉の展望園地にある史跡案内盤〈津屋崎千軒〉では、〈津屋崎千軒地域〉について次のように説明している=写真②=。

〈津屋崎千軒地域 江戸末期から明治にかけて「いさば船」による海上交通の要衝の地として栄え、津屋崎千軒と呼ばれるほど繁栄を極めたところであり、町並は今も昔の趣を残している〉

〈いさば船〉というのは、〈五十集船(いさばせん)=写真③=〉とも書き、約50㌧の小型廻船(かいせん)のこと。国内沿岸の物資輸送をする商船で、〈五十集〉とは〈水産物や薪炭など何でも積む〉という意味だ」

写真②:「あんずの里運動公園」展望園地にある津屋崎の史跡案内盤〈津屋崎千軒地域〉の写真と解説文

=福津市勝浦で、2003年9月6日午後1時47分撮影

写真③:津屋崎から国内沿岸に物資を輸送した商船〈五十集船〉

=06年12月14日、「津屋崎千軒民俗館『藍の家』」パンフレットから複写

清 「展望園地にある史跡案内盤には、〈津屋崎千軒〉の説明はないと?」

琢二 「福津市が今月、津屋崎漁港岸壁の市営〈お魚センター〉駐車場に建てた津屋崎漁港周辺図案内表示=写真④=では、〈津屋崎漁港と津屋崎千軒〉について次のように案内している=写真⑤=。

〈津屋崎漁港は、黒田藩より海上交易を認められていた漁港で、博多港の外港として宗像・粕谷・鞍手地方の物産の集散港として江戸時代から明治、大正まで大いに栄えていました。

また、この海上交易と塩田により繁栄した津屋崎地域の賑わいの様子を、人家が千軒もあるほどに繁栄している町との表現で「芦屋千軒」「関千軒」と並び称されていました。

残念なことに現在では江戸時代の建物がほとんど残っていませんが、藍の家周辺では今でも当時の面影を偲ぶことができ、夏の山笠は活気を呼び戻します〉」

写真④:お魚センター駐車場に建てられた〈津屋崎漁港周辺図〉表示

=福津市津屋崎浜の町で、06年12月12日午前9時44分撮影

清 「この案内文のカットに、夏祭りの〈津屋崎祇園山笠〉が津屋崎千軒通りを走る写真が付いとうね。〈津屋崎千軒〉として、江戸末期から明治、大正まで栄えたということか」

琢二 「津屋崎は博多港の外港で、博多と下関に向かう船の経由地でもあり、江戸時代に津屋崎と勝浦の塩田で製塩が始まり、販売用の塩を積んだ〈五十集船〉が津屋崎から日本海沿岸の各地へ向かい、帰り荷に鉄や昆布などの商品を運んで、津屋崎を海商都市として発展させた」

清 「それで、〈芦屋千軒〉、〈関千軒〉っていうのは、どこかいね」

琢二 「〈芦屋千軒〉は、福岡県遠賀郡の芦屋町。平安中期から芦屋町の港・芦屋津は、遠賀川の河口港として繁栄し、江戸時代には大阪・江戸、遠くは松前(函館付近)まで商人たちが行き来し、回船問屋も栄えた。古代には〈岡の津〉と呼ばれ、大陸貿易で栄えるとともに、鎌倉期には本州赤間関(下関)と博多を結ぶ航路の中間地として重要視され、江戸期には福岡藩の蔵所として遠賀川流域の年貢や生産物が集散する港町として繁栄し、〈芦屋千軒〉とたたえられた。〈関千軒〉は、同じような賑わいをみせた山口県下関市のことたい」

写真⑤〈津屋崎漁港周辺図〉表示に掲載された「津屋崎漁港と津屋崎千軒」の案内文

=福津市津屋崎浜の町で、06年12月7日午前9時23分撮影

清 「そうすると、〈津屋崎千軒地域〉は具体的にはどの地域なんやろか」

琢二 「今の福津市の行政区で言う津屋崎区の新町、天神町、北の一・二区などだな。福津市が津屋崎千軒通りの散策道路整備工事で、06年12月初旬までに浜の町の津屋崎漁港前から東側の新町にある〈津屋崎千軒民俗館『藍の家』〉付近まで延長約500㍍のコンクリート舗道に2色の石板を敷き詰めた。津屋崎千軒通りは、『藍の家』の東側の職人や商人の町だった天神町までと考えると、総延長は約1㌔あるだろう」

清 「江戸時代の〈津屋崎千軒〉の家は、まだ残っとうと?」

琢二 「残念ながら、津屋崎地区は江戸時代からたびたび大火があって、江戸期の建物はほとんど残っとらん。明治40年代になって、物資の輸送は海運から鉄道の時代に様変わりし、塩の製塩から販売までを政府が管理する塩の専売制が敷かれて打撃を受けた。66㌶あった塩田も廃止され、〈五十集船〉は衰退の途をたどり、港もさびれたからな」

清 「明治の建物なら、町家形式の商家の旧上妻邸・〈津屋崎千軒民俗館『藍の家』〉が残っとうよね」

琢二 「住民グループが平成5年(1993年)、津屋崎千軒の古い町並みを残そうと運動を起こし、同6年に上妻家から福津市(当時は旧津屋崎町)へ建物の寄贈を受け、〈津屋崎千軒民俗館『藍の家』〉が誕生した。現在、建物の保存・管理は市が行い、運営はNPO法人〈つやざき千軒いきいき夢の会〉が担当している」

清 「『藍の家』では、展覧会やコンサートなどのイベントが催されとるね」

琢二 「地域に根ざした文化の情報発信基地の役割を果たしているんだ。江戸時代から長崎街道筋の宿場町と有明海に臨む港町として〈浜千軒〉と呼ばれて栄えた佐賀県鹿島市の肥前浜宿(はましゅく)では、町興しグループのNPO法人〈肥前浜宿水とまちなみの会〉が〈呉竹酒造〉の酒蔵で2005年に盲目の世界的ピアニスト・梯剛之さんを招いてピアノリサイタルを開き、620人が入場し、大盛況だった。06年11月19日、〈「津屋崎千軒」考え隊〉で肥前浜宿を視察した吉村青春さんによると、呉竹酒造の経営者は『津屋崎には、うちより大きな造り酒屋の豊村酒造さんがありますね』と話していた。『藍の家』の南隣の豊村酒造は、明治時代創業で大きな酒蔵もあるし、町興しに一流のアーティストを招いての酒蔵コンサートでも開かせてもらえると面白うなる」

写真⑥:津屋崎千軒通りにある明治創業の造り酒屋〈豊村酒造〉

=福津市津屋崎新町で、06年12月3日午後3時51分撮影

清 「市外から多くの人が来て賑わう町になるといいばってん、今の津屋崎の街頭では、よそから津屋崎千軒の町並みを訪ねた人には、分かりにくいちゃないと?」

琢二 「福津市が06年12月初旬、津屋崎漁協そばに〈散策道路 津屋崎千軒〉の表示を、また市営〈お魚センター〉駐車場に〈津屋崎漁港と津屋崎千軒〉の地図付き案内表示をそれぞれ設置したから、〈お魚センター〉前の地図を見て町並みを散策してもらうといい。06年2月には、水産庁から全国の〈未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選〉に選ばれている。もっとしゃれた案内表示や分かりやすい説明板を建て、公衆トイレや町歩きに疲れた人の無料休憩所、甘味処、喫茶店など来訪者に優しい施設を整備していきたい。何より〈津屋崎千軒〉の文化遺産の資料展示と文化・観光情報発信の基地となり、集会、催事場を備えた〝津屋崎千軒記念館〟とでも呼べるような中核施設が、千軒通りの中心部に欲しいばい」

福津市・津屋崎千軒通りの位置図

(ピンが立っている所)

津屋崎千軒通り(福津市津屋崎):◆交通アクセス=〔電車・バスで〕西鉄宮地岳線「津屋崎」駅から徒歩約15分。西鉄バス「津屋崎橋前」下車、徒歩5分〔車で〕九州自動車道古賀インターから国道495号線経由で約25分。

=福津市津屋崎新町で、2006年11月29日午前10時55分撮影

・琢二と清の郷土史談義

『津屋崎学』

第18回:2006.12.15

〈津屋崎千軒〉

清 「おいしゃん(叔父さん)、今年は、福津市の呼びかけで〈津屋崎千軒通り〉の浮揚策を図る〈「津屋崎千軒」考え隊〉が発足し、〈津屋崎千軒〉について市民の関心が高くなったちゃないと?」

琢二 「そうだといいな。市民約20人が隊員に応募し、福津市津屋崎天神町生まれの吉村青春さんも隊員になっとうたい」

清 「明治34年(1901年)に建てられた染物屋の紺屋・旧上妻(こうづま)邸で、木造二階建ての町家形式の商家・〈津屋崎千軒民俗館『藍の家』〉=写真①=のことは、市民の間で割と知られとうと思うばってん、そもそも〈津屋崎千軒〉って、何のことか分からん人も多いと思うき、歴史的な話からしちゃらんね」

琢二 「福津市勝浦の市営〈あんずの里運動公園〉の展望園地にある史跡案内盤〈津屋崎千軒〉では、〈津屋崎千軒地域〉について次のように説明している=写真②=。

〈津屋崎千軒地域 江戸末期から明治にかけて「いさば船」による海上交通の要衝の地として栄え、津屋崎千軒と呼ばれるほど繁栄を極めたところであり、町並は今も昔の趣を残している〉

〈いさば船〉というのは、〈五十集船(いさばせん)=写真③=〉とも書き、約50㌧の小型廻船(かいせん)のこと。国内沿岸の物資輸送をする商船で、〈五十集〉とは〈水産物や薪炭など何でも積む〉という意味だ」

写真②:「あんずの里運動公園」展望園地にある津屋崎の史跡案内盤〈津屋崎千軒地域〉の写真と解説文

=福津市勝浦で、2003年9月6日午後1時47分撮影

写真③:津屋崎から国内沿岸に物資を輸送した商船〈五十集船〉

=06年12月14日、「津屋崎千軒民俗館『藍の家』」パンフレットから複写

清 「展望園地にある史跡案内盤には、〈津屋崎千軒〉の説明はないと?」

琢二 「福津市が今月、津屋崎漁港岸壁の市営〈お魚センター〉駐車場に建てた津屋崎漁港周辺図案内表示=写真④=では、〈津屋崎漁港と津屋崎千軒〉について次のように案内している=写真⑤=。

〈津屋崎漁港は、黒田藩より海上交易を認められていた漁港で、博多港の外港として宗像・粕谷・鞍手地方の物産の集散港として江戸時代から明治、大正まで大いに栄えていました。

また、この海上交易と塩田により繁栄した津屋崎地域の賑わいの様子を、人家が千軒もあるほどに繁栄している町との表現で「芦屋千軒」「関千軒」と並び称されていました。

残念なことに現在では江戸時代の建物がほとんど残っていませんが、藍の家周辺では今でも当時の面影を偲ぶことができ、夏の山笠は活気を呼び戻します〉」

写真④:お魚センター駐車場に建てられた〈津屋崎漁港周辺図〉表示

=福津市津屋崎浜の町で、06年12月12日午前9時44分撮影

清 「この案内文のカットに、夏祭りの〈津屋崎祇園山笠〉が津屋崎千軒通りを走る写真が付いとうね。〈津屋崎千軒〉として、江戸末期から明治、大正まで栄えたということか」

琢二 「津屋崎は博多港の外港で、博多と下関に向かう船の経由地でもあり、江戸時代に津屋崎と勝浦の塩田で製塩が始まり、販売用の塩を積んだ〈五十集船〉が津屋崎から日本海沿岸の各地へ向かい、帰り荷に鉄や昆布などの商品を運んで、津屋崎を海商都市として発展させた」

清 「それで、〈芦屋千軒〉、〈関千軒〉っていうのは、どこかいね」

琢二 「〈芦屋千軒〉は、福岡県遠賀郡の芦屋町。平安中期から芦屋町の港・芦屋津は、遠賀川の河口港として繁栄し、江戸時代には大阪・江戸、遠くは松前(函館付近)まで商人たちが行き来し、回船問屋も栄えた。古代には〈岡の津〉と呼ばれ、大陸貿易で栄えるとともに、鎌倉期には本州赤間関(下関)と博多を結ぶ航路の中間地として重要視され、江戸期には福岡藩の蔵所として遠賀川流域の年貢や生産物が集散する港町として繁栄し、〈芦屋千軒〉とたたえられた。〈関千軒〉は、同じような賑わいをみせた山口県下関市のことたい」

写真⑤〈津屋崎漁港周辺図〉表示に掲載された「津屋崎漁港と津屋崎千軒」の案内文

=福津市津屋崎浜の町で、06年12月7日午前9時23分撮影

清 「そうすると、〈津屋崎千軒地域〉は具体的にはどの地域なんやろか」

琢二 「今の福津市の行政区で言う津屋崎区の新町、天神町、北の一・二区などだな。福津市が津屋崎千軒通りの散策道路整備工事で、06年12月初旬までに浜の町の津屋崎漁港前から東側の新町にある〈津屋崎千軒民俗館『藍の家』〉付近まで延長約500㍍のコンクリート舗道に2色の石板を敷き詰めた。津屋崎千軒通りは、『藍の家』の東側の職人や商人の町だった天神町までと考えると、総延長は約1㌔あるだろう」

清 「江戸時代の〈津屋崎千軒〉の家は、まだ残っとうと?」

琢二 「残念ながら、津屋崎地区は江戸時代からたびたび大火があって、江戸期の建物はほとんど残っとらん。明治40年代になって、物資の輸送は海運から鉄道の時代に様変わりし、塩の製塩から販売までを政府が管理する塩の専売制が敷かれて打撃を受けた。66㌶あった塩田も廃止され、〈五十集船〉は衰退の途をたどり、港もさびれたからな」

清 「明治の建物なら、町家形式の商家の旧上妻邸・〈津屋崎千軒民俗館『藍の家』〉が残っとうよね」

琢二 「住民グループが平成5年(1993年)、津屋崎千軒の古い町並みを残そうと運動を起こし、同6年に上妻家から福津市(当時は旧津屋崎町)へ建物の寄贈を受け、〈津屋崎千軒民俗館『藍の家』〉が誕生した。現在、建物の保存・管理は市が行い、運営はNPO法人〈つやざき千軒いきいき夢の会〉が担当している」

清 「『藍の家』では、展覧会やコンサートなどのイベントが催されとるね」

琢二 「地域に根ざした文化の情報発信基地の役割を果たしているんだ。江戸時代から長崎街道筋の宿場町と有明海に臨む港町として〈浜千軒〉と呼ばれて栄えた佐賀県鹿島市の肥前浜宿(はましゅく)では、町興しグループのNPO法人〈肥前浜宿水とまちなみの会〉が〈呉竹酒造〉の酒蔵で2005年に盲目の世界的ピアニスト・梯剛之さんを招いてピアノリサイタルを開き、620人が入場し、大盛況だった。06年11月19日、〈「津屋崎千軒」考え隊〉で肥前浜宿を視察した吉村青春さんによると、呉竹酒造の経営者は『津屋崎には、うちより大きな造り酒屋の豊村酒造さんがありますね』と話していた。『藍の家』の南隣の豊村酒造は、明治時代創業で大きな酒蔵もあるし、町興しに一流のアーティストを招いての酒蔵コンサートでも開かせてもらえると面白うなる」

写真⑥:津屋崎千軒通りにある明治創業の造り酒屋〈豊村酒造〉

=福津市津屋崎新町で、06年12月3日午後3時51分撮影

清 「市外から多くの人が来て賑わう町になるといいばってん、今の津屋崎の街頭では、よそから津屋崎千軒の町並みを訪ねた人には、分かりにくいちゃないと?」

琢二 「福津市が06年12月初旬、津屋崎漁協そばに〈散策道路 津屋崎千軒〉の表示を、また市営〈お魚センター〉駐車場に〈津屋崎漁港と津屋崎千軒〉の地図付き案内表示をそれぞれ設置したから、〈お魚センター〉前の地図を見て町並みを散策してもらうといい。06年2月には、水産庁から全国の〈未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選〉に選ばれている。もっとしゃれた案内表示や分かりやすい説明板を建て、公衆トイレや町歩きに疲れた人の無料休憩所、甘味処、喫茶店など来訪者に優しい施設を整備していきたい。何より〈津屋崎千軒〉の文化遺産の資料展示と文化・観光情報発信の基地となり、集会、催事場を備えた〝津屋崎千軒記念館〟とでも呼べるような中核施設が、千軒通りの中心部に欲しいばい」

福津市・津屋崎千軒通りの位置図

(ピンが立っている所)

津屋崎千軒通り(福津市津屋崎):◆交通アクセス=〔電車・バスで〕西鉄宮地岳線「津屋崎」駅から徒歩約15分。西鉄バス「津屋崎橋前」下車、徒歩5分〔車で〕九州自動車道古賀インターから国道495号線経由で約25分。