60~90年代名作漫画(昭和漫画主体・ごくタマに新しい漫画)の紹介と感想。懐古・郷愁。自史。映画・小説・ポピュラー音楽。

Kenの漫画読み日記。

●漫画・・ 「鉄腕アトム -悪魔のハチの巻- 」

世界を席巻するジャパニーズ漫画。その、日本が誇る新しい文化、日本漫画の歴史で、後世永遠に残り続けることは間違いない、名作「鉄腕アトム」。作者である、漫画の神様と称され続ける、現代ストーリー漫画の開祖、手塚治虫の名もまた永遠に不滅でしょう。今回取り上げたのは、その手塚治虫先生のネームバリュー面の代表作、「鉄腕アトム」なのですが、雑誌連載期間が何と17年間も続いた大人気SF名作の、数多くの中篇・短編連作群から、あまり知られていないごくマイナーな一話ですが、僕が個人的には非常に印象深い一中篇(短編)、「悪魔のハチの巻」について語ります。

世界を席巻するジャパニーズ漫画。その、日本が誇る新しい文化、日本漫画の歴史で、後世永遠に残り続けることは間違いない、名作「鉄腕アトム」。作者である、漫画の神様と称され続ける、現代ストーリー漫画の開祖、手塚治虫の名もまた永遠に不滅でしょう。今回取り上げたのは、その手塚治虫先生のネームバリュー面の代表作、「鉄腕アトム」なのですが、雑誌連載期間が何と17年間も続いた大人気SF名作の、数多くの中篇・短編連作群から、あまり知られていないごくマイナーな一話ですが、僕が個人的には非常に印象深い一中篇(短編)、「悪魔のハチの巻」について語ります。

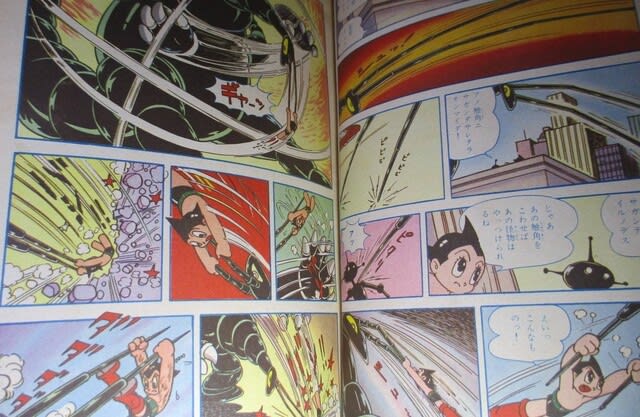

「鉄腕アトム」の中の「悪魔のハチの巻」は、初出1963年、光文社の少年雑誌「少年」3月号で、雑誌掲載の時の原題は、「ダーマ宮殿の巻」でした。これは「少年」6月号まで3ヶ月(4ヶ月)、続きます。「悪魔のハチの巻」のストーリーのあらすじは、モンゴルのゴビ砂漠の地下に超ジンギスカン帝国、という強権体制の独裁国家が作られていて、そこに住む人間や一般ロボットが圧政の下、苦しめられていた。赤黒党という一党独裁強権は、蜂や蟻の生態を国家のあり方に目指し、人民の子供を十歳になると連行し、働き蜂や働き蟻のように、黙って言われたとおりに働く奴隷にしてしまう。働き蟻がみんな同じ顔のように、十歳になった子供たちは手術でみんな同じ顔にされる。そうして、その人間たちは、この地下帝国に居る無数の怪しいハチの成虫に首筋を刺され、意志の無い完全な奴隷にされてしまう。この国のある母親が可愛がる子供を、十歳になったので、赤黒党が強制的に連れて行った。母親は家に居る使用人ロボットに、救いを求め、ロボットは日本に居る正義の強力ロボット、アトムの存在を知り、地下帝国を出て、アトムを捜しに日本へと飛ぶ。日本でアトムを見つけたロボットは、アトムを自分の身体に納め、超ジンギスカン帝国へと戻る。とんでもない悪政を敷き、人民を奴隷化する赤黒党と対決するアトム。アトムは敵の三体の戦闘用大型ロボットと戦う内にエネルギーが切れ、敵に捕らわれてしまう。隙を見て、エネルギー補充に成功し、拘禁状態から逃れたアトムは、科学者である赤黒党総統の、毒薬を仕込んだ人造ハチを世界中にばらまき、世界を混乱に陥れ、征服する恐ろしい企みを制止するために、赤黒党を中心とした支配体制に敢然と挑む。アトムの激しい戦いの中で、失神した総統が気づくと、正気を戻し、元の、一市民として普通の考えの科学者に戻り、自分が、実は悪魔のようなハチに刺されて操られていたことを、アトムに話す。この地下帝国に棲む特殊な怪物ハチは、悪魔のハチで、刺した人間を自由に操り、奴隷化できるのだ。総統も悪魔のハチに刺されて操られ、人民を圧迫しておかしな社会を作っていた。アトムの活躍で恐怖の地下帝国は壊滅し、生き残った人間たちは地上で自分たちの国を再建することを誓い、日本へ帰るアトムを見送る。というお話ですね。あらすじといえ、かなり詳しく書きましたが。

「鉄腕アトム」の中の「悪魔のハチの巻」は、初出1963年、光文社の少年雑誌「少年」3月号で、雑誌掲載の時の原題は、「ダーマ宮殿の巻」でした。これは「少年」6月号まで3ヶ月(4ヶ月)、続きます。「悪魔のハチの巻」のストーリーのあらすじは、モンゴルのゴビ砂漠の地下に超ジンギスカン帝国、という強権体制の独裁国家が作られていて、そこに住む人間や一般ロボットが圧政の下、苦しめられていた。赤黒党という一党独裁強権は、蜂や蟻の生態を国家のあり方に目指し、人民の子供を十歳になると連行し、働き蜂や働き蟻のように、黙って言われたとおりに働く奴隷にしてしまう。働き蟻がみんな同じ顔のように、十歳になった子供たちは手術でみんな同じ顔にされる。そうして、その人間たちは、この地下帝国に居る無数の怪しいハチの成虫に首筋を刺され、意志の無い完全な奴隷にされてしまう。この国のある母親が可愛がる子供を、十歳になったので、赤黒党が強制的に連れて行った。母親は家に居る使用人ロボットに、救いを求め、ロボットは日本に居る正義の強力ロボット、アトムの存在を知り、地下帝国を出て、アトムを捜しに日本へと飛ぶ。日本でアトムを見つけたロボットは、アトムを自分の身体に納め、超ジンギスカン帝国へと戻る。とんでもない悪政を敷き、人民を奴隷化する赤黒党と対決するアトム。アトムは敵の三体の戦闘用大型ロボットと戦う内にエネルギーが切れ、敵に捕らわれてしまう。隙を見て、エネルギー補充に成功し、拘禁状態から逃れたアトムは、科学者である赤黒党総統の、毒薬を仕込んだ人造ハチを世界中にばらまき、世界を混乱に陥れ、征服する恐ろしい企みを制止するために、赤黒党を中心とした支配体制に敢然と挑む。アトムの激しい戦いの中で、失神した総統が気づくと、正気を戻し、元の、一市民として普通の考えの科学者に戻り、自分が、実は悪魔のようなハチに刺されて操られていたことを、アトムに話す。この地下帝国に棲む特殊な怪物ハチは、悪魔のハチで、刺した人間を自由に操り、奴隷化できるのだ。総統も悪魔のハチに刺されて操られ、人民を圧迫しておかしな社会を作っていた。アトムの活躍で恐怖の地下帝国は壊滅し、生き残った人間たちは地上で自分たちの国を再建することを誓い、日本へ帰るアトムを見送る。というお話ですね。あらすじといえ、かなり詳しく書きましたが。

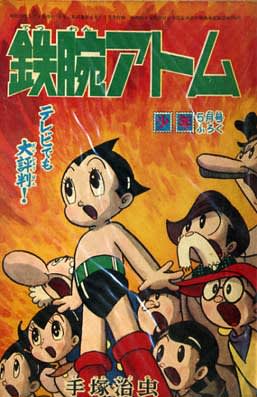

「鉄腕アトム」は言わずと知れた手塚治虫先生の代表作です。漫画の神様と呼ばれた天才、手塚治虫の代表作を上げると、きりがないくらいにいっぱいある。その中でも、「鉄腕アトム」は、一番最初に手塚治虫の名をメジャーにした、有名性では群を抜く作品ですね。手塚治虫の名は、出版界漫画界ではアトム人気以前からビッグネームだったでしょうが、一般的に広く認知されたのは「鉄腕アトム」が有名になってからでしょう。やはりTVに出たのが大きいですよね。日本初の国産アニメ第1号作品、「鉄腕アトム」。50年代末から何といっても時代はTVですよねえ。TVは、ラジオを駆逐し、芝居・劇場映画も駆逐した。1980年頃流行った、「Video Killed The Radio Star‥」という歌を思い出しますけど。モノクロアニメ「鉄腕アトム」は、当時、視聴率が最高40パーセントくらいまで行き、平均視聴率も30パーセントを越えている。多分、当時は、大人も馬鹿馬鹿しいと言いつつも見てたんでしょうね。名声の元である「鉄腕アトム」も、後の回想では、手塚治虫先生は「アトムは失敗作だった」と言ってたそうですね。まあ、手塚先生は、60年代後半以降、青年コミックも描き始める70年代以降、複雑な内容で深い意味を含んだ名作問題作を、次々と発表して行きますからね。

「鉄腕アトム」は言わずと知れた手塚治虫先生の代表作です。漫画の神様と呼ばれた天才、手塚治虫の代表作を上げると、きりがないくらいにいっぱいある。その中でも、「鉄腕アトム」は、一番最初に手塚治虫の名をメジャーにした、有名性では群を抜く作品ですね。手塚治虫の名は、出版界漫画界ではアトム人気以前からビッグネームだったでしょうが、一般的に広く認知されたのは「鉄腕アトム」が有名になってからでしょう。やはりTVに出たのが大きいですよね。日本初の国産アニメ第1号作品、「鉄腕アトム」。50年代末から何といっても時代はTVですよねえ。TVは、ラジオを駆逐し、芝居・劇場映画も駆逐した。1980年頃流行った、「Video Killed The Radio Star‥」という歌を思い出しますけど。モノクロアニメ「鉄腕アトム」は、当時、視聴率が最高40パーセントくらいまで行き、平均視聴率も30パーセントを越えている。多分、当時は、大人も馬鹿馬鹿しいと言いつつも見てたんでしょうね。名声の元である「鉄腕アトム」も、後の回想では、手塚治虫先生は「アトムは失敗作だった」と言ってたそうですね。まあ、手塚先生は、60年代後半以降、青年コミックも描き始める70年代以降、複雑な内容で深い意味を含んだ名作問題作を、次々と発表して行きますからね。

※(正確には日本初の国産アニメはアトム以前に、ごくごく短いものがありました。30分という長編作品ではアトムが最初なのです。)←これも間違いで日本アニメの歴史はもっと古い。「鉄腕アトム」は日本初の、連続テレビ放送30分アニメ番組ということですね。1回完結放送の30分アニメなら「鉄腕アトム」以前にあります。

大人になってから思う「悪魔のハチの巻」のお話の不満は、元々の、悪の元凶である、人間を刺して、刺した人間を思い通りに操るハチのことが、全く説明されていないことです。ストーリー自体は、敵の悪役が、赤黒党とその総統であったのが、実は元凶が裏にいて、それは悪魔のハチだったのだ、と二重性に持って来てるのが凝ってますが、その肝腎の悪魔のハチについては何も語られずに、お話はエンドしている。まあ、アトムの活躍で地下帝国は爆発炎上壊滅して、多分、悪魔のハチ群は死に絶え、人間たちは生き残って、国の再建復興を誓う、でお話は大団円を見て見事終わった訳だけど、小さな虫の蜂が、いったいどうして、お尻の針で一刺しして、刺した人間を思い通りに操れる、なんて複雑な術を持っているのか?一番不思議に思われる点ですよね。このお話の事件の一番の原因、元凶をうやむやにして話を閉めている、というのが、大人になって読むと納得いかない。今の子供だったら、小学4年生くらいになってれば納得いかず文句があるでしょう。利発な子供はもっと下の子でも。しかし、このお話が発表された時代の子供漫画では、別によかったんですね。60年代までは一般的には、まだ漫画は子供だけのもので、大多数の大人は漫画を、しょせん子供の幼稚なものと、馬鹿にして読まなかった。60年代までは少年漫画のストーリーはけっこういい加減で、また、時代的にいい加減でよかった時代でした。少年漫画のストーリーがいい加減でも誰も文句を言わない時代だった。漫画は文化としての位置が非常に低くて、極端な話、大人は漫画を読んでいる子供は馬鹿だ、くらいに思っていた。ストーリーテリングの天才、手塚治虫先生にしても、忙殺されるくらいの超多忙の中で、ストーリーの細部をはしょることもあったんですね。60年代までの漫画は、漫画といえば少年漫画の時代で、ストーリーの緻密性や信憑性・確実性は要求されなかった。

大人になってから思う「悪魔のハチの巻」のお話の不満は、元々の、悪の元凶である、人間を刺して、刺した人間を思い通りに操るハチのことが、全く説明されていないことです。ストーリー自体は、敵の悪役が、赤黒党とその総統であったのが、実は元凶が裏にいて、それは悪魔のハチだったのだ、と二重性に持って来てるのが凝ってますが、その肝腎の悪魔のハチについては何も語られずに、お話はエンドしている。まあ、アトムの活躍で地下帝国は爆発炎上壊滅して、多分、悪魔のハチ群は死に絶え、人間たちは生き残って、国の再建復興を誓う、でお話は大団円を見て見事終わった訳だけど、小さな虫の蜂が、いったいどうして、お尻の針で一刺しして、刺した人間を思い通りに操れる、なんて複雑な術を持っているのか?一番不思議に思われる点ですよね。このお話の事件の一番の原因、元凶をうやむやにして話を閉めている、というのが、大人になって読むと納得いかない。今の子供だったら、小学4年生くらいになってれば納得いかず文句があるでしょう。利発な子供はもっと下の子でも。しかし、このお話が発表された時代の子供漫画では、別によかったんですね。60年代までは一般的には、まだ漫画は子供だけのもので、大多数の大人は漫画を、しょせん子供の幼稚なものと、馬鹿にして読まなかった。60年代までは少年漫画のストーリーはけっこういい加減で、また、時代的にいい加減でよかった時代でした。少年漫画のストーリーがいい加減でも誰も文句を言わない時代だった。漫画は文化としての位置が非常に低くて、極端な話、大人は漫画を読んでいる子供は馬鹿だ、くらいに思っていた。ストーリーテリングの天才、手塚治虫先生にしても、忙殺されるくらいの超多忙の中で、ストーリーの細部をはしょることもあったんですね。60年代までの漫画は、漫画といえば少年漫画の時代で、ストーリーの緻密性や信憑性・確実性は要求されなかった。

僕は、「鉄腕アトム」というと、一番印象に残っているお話は、やはり「地上最大のロボットの巻」とその次のお話、「ロボイドの巻」です。当時、子供の僕にはこの2作が文句なく面白かった。そしてこの「悪魔のハチの巻」も印象深い。何故なら、僕が一番最初に触れた「鉄腕アトム」だからです。1963年初頭から漫画を読み始めた僕が、多分、最初に光文社の雑誌「少年」を開いたのが、63年3月号で、その3月号「鉄腕アトム」掲載分のお話が、この「悪魔のハチの巻」第1回なのです。初出時原題は「ダーマ宮殿の巻」だったそうですが、そこまでは記憶してません。ただ、この「少年」3月号の「鉄腕アトム」は、本誌カラーページから別冊付録に続く形式ではなくて、本誌掲載分16ページだけでした。紙質の良いページだったけど、多分モノクロだったと思う。この時代の月刊漫画誌はカラーページの上質紙の次に良い紙は、2色刷りで使われていた。この紙質でモノクロ掲載だったと記憶するけど、「少年」63年3月号現品を持っている訳ではないので、確かではありません。現在、雑誌「少年」のこの当時のものを探せば、状態が良ければ古書価格で2万5千から3万円はします。「悪魔のハチの巻」は63年6月号まで続いていますが、4月号から先の記憶はないですねえ。やはり、生まれて初めて手に取って開いた、雑誌「少年」の「鉄腕アトム」で、当時は、強烈な印象を持ったんでしょうね。同誌同号掲載の「鉄人28号」の方は、「十字結社の巻」でした。

僕は、「鉄腕アトム」というと、一番印象に残っているお話は、やはり「地上最大のロボットの巻」とその次のお話、「ロボイドの巻」です。当時、子供の僕にはこの2作が文句なく面白かった。そしてこの「悪魔のハチの巻」も印象深い。何故なら、僕が一番最初に触れた「鉄腕アトム」だからです。1963年初頭から漫画を読み始めた僕が、多分、最初に光文社の雑誌「少年」を開いたのが、63年3月号で、その3月号「鉄腕アトム」掲載分のお話が、この「悪魔のハチの巻」第1回なのです。初出時原題は「ダーマ宮殿の巻」だったそうですが、そこまでは記憶してません。ただ、この「少年」3月号の「鉄腕アトム」は、本誌カラーページから別冊付録に続く形式ではなくて、本誌掲載分16ページだけでした。紙質の良いページだったけど、多分モノクロだったと思う。この時代の月刊漫画誌はカラーページの上質紙の次に良い紙は、2色刷りで使われていた。この紙質でモノクロ掲載だったと記憶するけど、「少年」63年3月号現品を持っている訳ではないので、確かではありません。現在、雑誌「少年」のこの当時のものを探せば、状態が良ければ古書価格で2万5千から3万円はします。「悪魔のハチの巻」は63年6月号まで続いていますが、4月号から先の記憶はないですねえ。やはり、生まれて初めて手に取って開いた、雑誌「少年」の「鉄腕アトム」で、当時は、強烈な印象を持ったんでしょうね。同誌同号掲載の「鉄人28号」の方は、「十字結社の巻」でした。

僕は、「鉄腕アトム」は中学生の頃、もう、雑誌「少年」はなくなっていましたが、小学館のゴールデンコミックスで何巻か郵送で買っています。大人になって社会人になってから、朝日ソノラマの「鉄腕アトム」全21巻を全部揃えて全話読みました。何年か前、講談社漫画文庫の「鉄腕アトム」を何巻か買って読み返しました。手塚治虫先生は、自分の作品をコミックスでまとめる時、だいたいストーリーは雑誌掲載時のままで、作品によっては大幅に描き換えています。コミックス収録の際、ほとんどの作品に手を加えているのです。「鉄腕アトム」もかなり描き換えられています。「鉄腕アトム」なんて今の漫画・劇画の感覚からいうと、短編の連作作品群なので、雑誌掲載時は何月号にも渡って連載された、比較的長い一話一話を、コミックス収録時にはコンパクトな短編・中篇作品にまとめてしまっている。だから「悪魔のハチの巻」なんて、講談社漫画文庫ではたった42ページですよ。今の月刊誌掲載の感覚だったらヘタすると1回掲載で終了します。しかし雑誌「少年」63年当時では、3月号から6月号まで4回にも渡っている。だからね、僕の幼少時の記憶では、「少年」63年3月号の「鉄腕アトム」では、2月7日発売の筈の3月号はまだまだ冬の季節だから、「悪魔のハチの巻」の冒頭頃のシーンで、場所はスキー場で、ヒゲオヤジがスキーリフトに乗って運ばれているシーンがあったと思っている。ただし、正確かどうかは解りません。何しろ、僕の幼少時の記憶ですから。アトムが超ジンギスカン帝国へ連れて行かれる前に、この冬山のスキー場でリフトに乗ったヒゲオヤジの場面があったよーに僕は記憶してるんだがなあ‥。

僕は、「鉄腕アトム」は中学生の頃、もう、雑誌「少年」はなくなっていましたが、小学館のゴールデンコミックスで何巻か郵送で買っています。大人になって社会人になってから、朝日ソノラマの「鉄腕アトム」全21巻を全部揃えて全話読みました。何年か前、講談社漫画文庫の「鉄腕アトム」を何巻か買って読み返しました。手塚治虫先生は、自分の作品をコミックスでまとめる時、だいたいストーリーは雑誌掲載時のままで、作品によっては大幅に描き換えています。コミックス収録の際、ほとんどの作品に手を加えているのです。「鉄腕アトム」もかなり描き換えられています。「鉄腕アトム」なんて今の漫画・劇画の感覚からいうと、短編の連作作品群なので、雑誌掲載時は何月号にも渡って連載された、比較的長い一話一話を、コミックス収録時にはコンパクトな短編・中篇作品にまとめてしまっている。だから「悪魔のハチの巻」なんて、講談社漫画文庫ではたった42ページですよ。今の月刊誌掲載の感覚だったらヘタすると1回掲載で終了します。しかし雑誌「少年」63年当時では、3月号から6月号まで4回にも渡っている。だからね、僕の幼少時の記憶では、「少年」63年3月号の「鉄腕アトム」では、2月7日発売の筈の3月号はまだまだ冬の季節だから、「悪魔のハチの巻」の冒頭頃のシーンで、場所はスキー場で、ヒゲオヤジがスキーリフトに乗って運ばれているシーンがあったと思っている。ただし、正確かどうかは解りません。何しろ、僕の幼少時の記憶ですから。アトムが超ジンギスカン帝国へ連れて行かれる前に、この冬山のスキー場でリフトに乗ったヒゲオヤジの場面があったよーに僕は記憶してるんだがなあ‥。

そういう訳で、漫画を1963年初頭から読み始めた僕に取っての、最初のアトムが「悪魔のハチの巻」という話でした。雑誌「少年」連載では、その前の63年2月号までは、「アトム対ガロンの巻」ですから、これは全く記憶にないから、おそらく雑誌「少年」を読み始めたのは63年3月号からで間違いないですね。またこの時期、僕はTVのモノクロ放映で、再放送の「七色仮面」を見て、放映冒頭のテーマ曲のタイトルバックで、「講談社『ぼくら』掲載」とあったので、見終えた後すぐさま本屋に走って行って、「ぼくら」63年3月号を買って来た記憶があります。ドラマ「七色仮面」のTV初放映は1959年から60年まで、ですからその時はもうとっくに連載は終了してました。タイアップ雑誌漫画もだいたい、放映時期と同時期に雑誌掲載しますからね。この「ぼくら」63年3月号で記憶しているのは、「死神少年キム」と「よたろうくん」だけですが。確かこの当時、僕の好きなSF漫画で、楠高治さんの「アトミック・ゴロー」というロボット漫画が連載されてたと思うけど、この「ぼくら」3月号に掲載されていたかどうかは記憶していない。雑誌「ぼくら」の話は余談ですね。あれ?「鉄腕アトム」のアニメ化は63年の1月からなんですね。国産アニメ第1号のモノクロ版です。無論、子供の僕は毎週欠かさずくらいの勢いで見てるでしょう。と、いうことは、原作である漫画作品を読んだのが後になるのか。えーっ!?驚きです。まあ、子供の時も僕に取っては、アニメよりも雑誌漫画の方が上位にあったから。子供時代の僕は、雑誌の漫画が至上の価値だったんですよね。新書判コミックスが出て来るのは60年代末で、まだ先の話だし。だから、雑誌漫画に比べてアニメの印象は薄いんですね。この時代、アニメ黎明期の動画は流れが遅くて、けっこうカクカクしてる動きだし、アニメの絵はヘタだし、何度も同じ絵を使い回すし、動画技術がひどかったですね。他の「エイトマン」も「鉄人28号」も「狼少年ケン」も「ゼロ戦はやと」も。

そういう訳で、漫画を1963年初頭から読み始めた僕に取っての、最初のアトムが「悪魔のハチの巻」という話でした。雑誌「少年」連載では、その前の63年2月号までは、「アトム対ガロンの巻」ですから、これは全く記憶にないから、おそらく雑誌「少年」を読み始めたのは63年3月号からで間違いないですね。またこの時期、僕はTVのモノクロ放映で、再放送の「七色仮面」を見て、放映冒頭のテーマ曲のタイトルバックで、「講談社『ぼくら』掲載」とあったので、見終えた後すぐさま本屋に走って行って、「ぼくら」63年3月号を買って来た記憶があります。ドラマ「七色仮面」のTV初放映は1959年から60年まで、ですからその時はもうとっくに連載は終了してました。タイアップ雑誌漫画もだいたい、放映時期と同時期に雑誌掲載しますからね。この「ぼくら」63年3月号で記憶しているのは、「死神少年キム」と「よたろうくん」だけですが。確かこの当時、僕の好きなSF漫画で、楠高治さんの「アトミック・ゴロー」というロボット漫画が連載されてたと思うけど、この「ぼくら」3月号に掲載されていたかどうかは記憶していない。雑誌「ぼくら」の話は余談ですね。あれ?「鉄腕アトム」のアニメ化は63年の1月からなんですね。国産アニメ第1号のモノクロ版です。無論、子供の僕は毎週欠かさずくらいの勢いで見てるでしょう。と、いうことは、原作である漫画作品を読んだのが後になるのか。えーっ!?驚きです。まあ、子供の時も僕に取っては、アニメよりも雑誌漫画の方が上位にあったから。子供時代の僕は、雑誌の漫画が至上の価値だったんですよね。新書判コミックスが出て来るのは60年代末で、まだ先の話だし。だから、雑誌漫画に比べてアニメの印象は薄いんですね。この時代、アニメ黎明期の動画は流れが遅くて、けっこうカクカクしてる動きだし、アニメの絵はヘタだし、何度も同じ絵を使い回すし、動画技術がひどかったですね。他の「エイトマン」も「鉄人28号」も「狼少年ケン」も「ゼロ戦はやと」も。

タイトル「悪魔のハチの巻」というと、怪物蜂が真犯人だったということで、ハチつながりで、当時の僕ん家の飼っていた、愛犬ハチ、を思い出します。子供の頃の僕は、よく、家に遊びに来た何人かの友達に、「今から蜂の巣に手を入れる」と宣言して、愛犬ハチの犬小屋に手を入れて見せて、「ほら、ハチの巣に手を入れた」とか何とかギャグを言ってました。子供の世界でも馬鹿馬鹿し過ぎる、他愛もないギャグに、友達はみんな子供ながら冷笑してました。僕も、思えばアホーな子供でした。学業成績もやることも全てアホーな子。愛犬ハチは、僕の一家が、僕が5歳まで生活していた地方の山々と田んぼばかりのド田舎から、僕が6歳になったばかりで越して来た、地方でも町中の商店街の並びに立つ家で、子犬から飼い始めた、小型よりも大きく、中型よりも小さいサイズの、茶色の雑種犬です。当時は、通りの先に小さな旅館があって、そこから親父が貰って来た子犬でした。いったい誰が言い出したのか、みんながエチオピア犬の雑種だとか言ってました。エチオピア犬なんて犬種があるのかしら?確かに色合いや垂れた耳などから洋犬の雑種っぽかったけど、雑種は雑種です。ハチは忠実で非常に賢い犬でしたね。また、ハチは、当時の僕ん家の、けっこう広い庭に入って来る数々の野良犬たちに、自分のおわんのエサを食べさせてやり、自分はゴミを漁りに行き、家の縁の下や床下、犬小屋まで、寝場所を確保してやってました。野良犬たちに非常に面倒見の良い、ヒトノイイ犬で、当時、ウチの親父の評判がヒトガイイヒトガイイばかりだったので、やはり犬は主人に似るものだ、と言われていたものです。愛犬ハチは僕が6歳の時に来て、僕が16、7歳の頃にふっと何処か居なくなりました。おとなしくて、まあ小型犬の部類に入りそうな目立たない犬、ハチは、ずうっと放し飼いにしてましたが、ごくたまに保険所に捕らえられるくらいでした。当時の時代は、怖い大型犬でない限り、鎖に繋ぐことにあまりうるさくなかったのです。稀に捕まった保健所も、親父が酒を二升くらい提げて、貰い受けに行き、無事に帰って来てました。近所には、お金持ちの家に飼われている、土佐犬の血も混ざるという秋田犬雑種の真っ白い大きな犬が居て、ジャックという名で時々、ウチの家の庭に来て、ハチが食べない味噌汁掛けご飯を食べてました。懐かしいなあ、ハチくんは。もう、野良犬そのものの雰囲気だったけど、可愛い犬だったなあ。調度、時代的に、雑誌「少年」や、それに連載されていた「鉄腕アトム」、その漫画の中の印象深く残る一編、「悪魔のハチの巻」から、ハチつながりの単純な連想で、愛犬ハチくんを思い出しました。いえ、単にノスタルジーに浸っただけです。

タイトル「悪魔のハチの巻」というと、怪物蜂が真犯人だったということで、ハチつながりで、当時の僕ん家の飼っていた、愛犬ハチ、を思い出します。子供の頃の僕は、よく、家に遊びに来た何人かの友達に、「今から蜂の巣に手を入れる」と宣言して、愛犬ハチの犬小屋に手を入れて見せて、「ほら、ハチの巣に手を入れた」とか何とかギャグを言ってました。子供の世界でも馬鹿馬鹿し過ぎる、他愛もないギャグに、友達はみんな子供ながら冷笑してました。僕も、思えばアホーな子供でした。学業成績もやることも全てアホーな子。愛犬ハチは、僕の一家が、僕が5歳まで生活していた地方の山々と田んぼばかりのド田舎から、僕が6歳になったばかりで越して来た、地方でも町中の商店街の並びに立つ家で、子犬から飼い始めた、小型よりも大きく、中型よりも小さいサイズの、茶色の雑種犬です。当時は、通りの先に小さな旅館があって、そこから親父が貰って来た子犬でした。いったい誰が言い出したのか、みんながエチオピア犬の雑種だとか言ってました。エチオピア犬なんて犬種があるのかしら?確かに色合いや垂れた耳などから洋犬の雑種っぽかったけど、雑種は雑種です。ハチは忠実で非常に賢い犬でしたね。また、ハチは、当時の僕ん家の、けっこう広い庭に入って来る数々の野良犬たちに、自分のおわんのエサを食べさせてやり、自分はゴミを漁りに行き、家の縁の下や床下、犬小屋まで、寝場所を確保してやってました。野良犬たちに非常に面倒見の良い、ヒトノイイ犬で、当時、ウチの親父の評判がヒトガイイヒトガイイばかりだったので、やはり犬は主人に似るものだ、と言われていたものです。愛犬ハチは僕が6歳の時に来て、僕が16、7歳の頃にふっと何処か居なくなりました。おとなしくて、まあ小型犬の部類に入りそうな目立たない犬、ハチは、ずうっと放し飼いにしてましたが、ごくたまに保険所に捕らえられるくらいでした。当時の時代は、怖い大型犬でない限り、鎖に繋ぐことにあまりうるさくなかったのです。稀に捕まった保健所も、親父が酒を二升くらい提げて、貰い受けに行き、無事に帰って来てました。近所には、お金持ちの家に飼われている、土佐犬の血も混ざるという秋田犬雑種の真っ白い大きな犬が居て、ジャックという名で時々、ウチの家の庭に来て、ハチが食べない味噌汁掛けご飯を食べてました。懐かしいなあ、ハチくんは。もう、野良犬そのものの雰囲気だったけど、可愛い犬だったなあ。調度、時代的に、雑誌「少年」や、それに連載されていた「鉄腕アトム」、その漫画の中の印象深く残る一編、「悪魔のハチの巻」から、ハチつながりの単純な連想で、愛犬ハチくんを思い出しました。いえ、単にノスタルジーに浸っただけです。

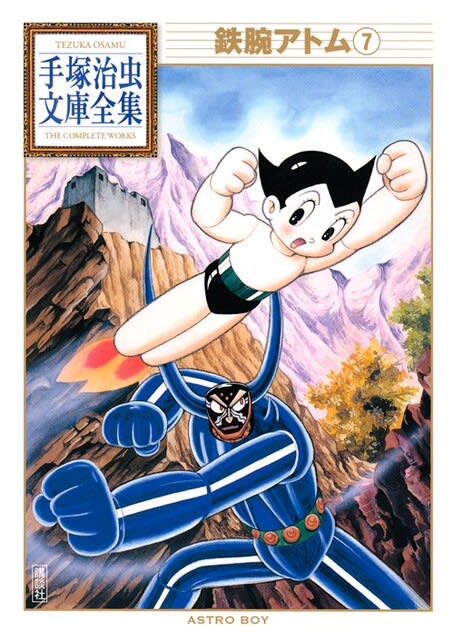

「悪魔のハチの巻」が収録された、講談社漫画文庫の「鉄腕アトム」第6巻、初版02年6月、の分の巻末解説は作家の栗本薫氏です。短い枚数で語ったアトムの解説は、誠に的確にアトムを評価した素晴らしい解説文です。僕はこの文を読んで改めて、天才、手塚治虫を語るのは、手塚治虫は稀有の本物の天才である、というこの一行文で充分だな、と思いました。幅広く多岐に渡る分野の広大なアイテムを確実に捉え、自分のものとして、何百というストーリーを開陳してみせる。全て、そこには、イデオロギーも感動も悲しみも怒りも戦いも愚かさもアジテーションも啓蒙も正義も悪も知性も愛もみんな、入っている。すごい!としか言いようがないですね。小松左京さんの手塚治虫解説文で書いていたんですが、当時、小松左京氏の盟友だった開高健氏が仕事上仕様がなく初めて、手塚漫画をムリョ百冊読んだ。そして読後に語った感想が、「小松ちゃん、この人、ほんまもんの天才とちゃうか?」ということだった。これに対し小松氏は、卓越した先見性と知性を持つ開高健が、今頃、手塚治虫が天才だと気づくとは何という片手落ちか、と小松氏の開高健氏への高い評価を2レベル程下げた、というような話が書いてあった。また、先述の栗本薫氏の他の手塚治虫作品への書評では、「私は学校で習うどんなことよりも多くの大切なことを『鉄腕アトム』から学んだ」とあった。朝日ソノラマ新書判コミックスで全21巻、光文社文庫で全15巻、講談社文庫で全13巻、日本漫画界の歴史に残り続ける普及の名作、「鉄腕アトム」は、現代の子供達に読んでもらっても、多くのことごとを学ばせるのではないか。惜しむらくは、手塚治虫がコミックスにまとめる際に、改稿、描き直ししてコンパクトに仕上げてしまったものを、横山光輝先生の大長編「鉄人28号」オリジナル版みたいに、雑誌掲載時そのままのストーリー運びのオリジナルのものを、出版出来れば素晴らしいものになるのだけど。文庫でも全30巻くらいの長さになるだろうけど。オリジナルで読みたい。

「悪魔のハチの巻」が収録された、講談社漫画文庫の「鉄腕アトム」第6巻、初版02年6月、の分の巻末解説は作家の栗本薫氏です。短い枚数で語ったアトムの解説は、誠に的確にアトムを評価した素晴らしい解説文です。僕はこの文を読んで改めて、天才、手塚治虫を語るのは、手塚治虫は稀有の本物の天才である、というこの一行文で充分だな、と思いました。幅広く多岐に渡る分野の広大なアイテムを確実に捉え、自分のものとして、何百というストーリーを開陳してみせる。全て、そこには、イデオロギーも感動も悲しみも怒りも戦いも愚かさもアジテーションも啓蒙も正義も悪も知性も愛もみんな、入っている。すごい!としか言いようがないですね。小松左京さんの手塚治虫解説文で書いていたんですが、当時、小松左京氏の盟友だった開高健氏が仕事上仕様がなく初めて、手塚漫画をムリョ百冊読んだ。そして読後に語った感想が、「小松ちゃん、この人、ほんまもんの天才とちゃうか?」ということだった。これに対し小松氏は、卓越した先見性と知性を持つ開高健が、今頃、手塚治虫が天才だと気づくとは何という片手落ちか、と小松氏の開高健氏への高い評価を2レベル程下げた、というような話が書いてあった。また、先述の栗本薫氏の他の手塚治虫作品への書評では、「私は学校で習うどんなことよりも多くの大切なことを『鉄腕アトム』から学んだ」とあった。朝日ソノラマ新書判コミックスで全21巻、光文社文庫で全15巻、講談社文庫で全13巻、日本漫画界の歴史に残り続ける普及の名作、「鉄腕アトム」は、現代の子供達に読んでもらっても、多くのことごとを学ばせるのではないか。惜しむらくは、手塚治虫がコミックスにまとめる際に、改稿、描き直ししてコンパクトに仕上げてしまったものを、横山光輝先生の大長編「鉄人28号」オリジナル版みたいに、雑誌掲載時そのままのストーリー運びのオリジナルのものを、出版出来れば素晴らしいものになるのだけど。文庫でも全30巻くらいの長さになるだろうけど。オリジナルで読みたい。