福島原発事故をめぐって強制起訴された東京電力旧3役員の刑事訴訟。4月17日に行われた第7回公判の模様を伝える傍聴記について、福島原発告訴団の了解を得たので、掲載する。執筆者は前回に引き続き、科学ジャーナリスト添田孝史さん。次回、第8回公判は4月24日(火)に行われる。

----------------------------------------------------------------

●「錦の御旗」土木学会で時間稼ぎ

4月17日の第6回公判は、希望者170人から抽選で選ばれた65人が傍聴した。

この日は、10日、11日に引き続き東電・高尾誠氏の3回目の証人尋問。弁護側の宮村啓太弁護士が反対尋問を続け、その後、検察官役の神山啓史弁護士らが再主尋問、さらに裁判官が質問した。

高尾氏の証言を聞いていると、2007年以降の福島第一原発は、ブレーキの効かない古い自動車のようだった。

ブレーキ性能(津波対策)が十分でないことは東電にはわかっていた。2009年が車検(バックチェック締め切り)で、その時までにブレーキを最新の性能に適合させないと運転停止にするよ、と原子力安全委員会からは警告されていた。ところがブレーキ改良(津波対策工事)は大がかりになると見込まれ、車検の日に間に合いそうにない。そこで「あとでちゃんとしますから」と専門家たちを言いくるめて車検時期を勝手に先延ばしした。「急ブレーキが必要になる機会(津波)は数百年に一度だから、切迫性はない」と甘くみた。

一方、お隣の東北電力や日本原電は車検の準備を2008年には終えていた。それを公表されると、東電だけ遅れているのがばれる。東電は「同一歩調を取れ」と他社に圧力をかけて車検を一斉に遅らせた。

そして2011年3月11日。東電だけは予測通りブレーキ性能が足りず、大事故を起こした、という顛末だ。以下、細かくみていこう。

●土木学会を言い訳にしたのは東電だけ

宮村弁護士は「武藤氏は、福島沖でどんな津波を想定すべきか土木学会に審議を依頼した。2012 年10月にまとまる予定だったその結果が厳しいものであろうとも、それに従い、対策を行うことにしていた。その東電の方針に、多くの専門家から異論は出なかった」という事実を、当時の会合記録や高尾氏の証言から固めていった。

権威ある学会に検討してもらい、その結果に素直に従って対策をとる。その進め方に専門家の同意も得た。ここだけ聞いていると、武藤氏は悪くなかったのではないかという主張も説得力を持つように見える。話がわかりやすく、喋り方も明瞭で、資料の使い方もうまい宮村弁護士の話に引き込まれると、ますますそう思えてくる。

しかし注意深くみていくと、その論理はところどころ破綻している。

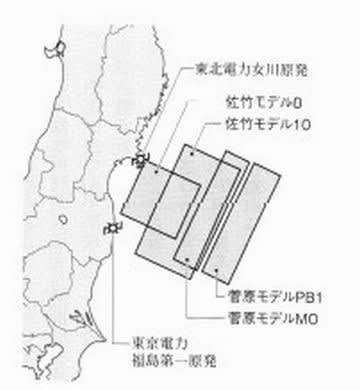

一つは、そもそも土木学会に審議してもらう必要性は全くなかった、ということだ。2008年7月31日に武藤氏が津波対策の先延ばし、いわゆる「ちゃぶ台返し」を決めた時の会合資料によれば、東北電力女川原発と日本原電東海第二原発は、どちらも2008年12月に津波想定の見直しや対策も含めたバックチェック最終報告を提出する予定だった。

東北電力は、土木学会が2002年にまとめたマニュアル(津波評価技術、土木学会手法、青本とも呼ばれる)では想定していない貞観地震をバックチェック最終報告には取り入れていた。長谷川昭・東北大教授の「過去に起きた最大規模の地震を考慮することが重要であり、867年貞観地震の津波も考慮すべきである」という意見をもとにしていた。貞観地震を想定すべきかどうか、土木学会で審議してもらう必要がある、などとは考えていなかった。

日本原電も、土木学会手法(2002)より大きな茨城県の想定(2007)を取り入れていた。その採用にあたって、やはり土木学会の審議が必要とは考えていなかった。「土木学会に時間をかけて審議してもらう」と言ったのは、東電だけなのだ。

地震動(ゆれ)のバックチェックと較べても、土木学会に委ねる必要がないことはわかる。東電では建築グループが揺れの想定を決め、土木調査グループが津波の想定を決める。建築グループは揺れの想定を決める際に、地震本部の長期評価(2002)を取り入れたが、その際に学会で審議してもらったわけではなく、自社の判断で決めている。なぜ、津波は長期評価を取り入れるかどうか、土木学会に判断してもらわないといけなかったのだろうか。土木調査グループが「不可避」と考えていた想定を、3年もかけて検討してもらう理由が見当たらない。

土木学会における審議の実態については、石田省三郎弁護士が尋問の中で明らかにしていった。それは電力会社が主体となっており、とても「第三者の審議組織」とは言えないものだ。土木学会津波評価部会で幹事長をしていた松山昌史・電力中央研究所上席研究員は、政府事故調のヒアリングに対し、「事業者(電力会社)に受け入れられるものにしなくてはならなかった」と述べている(注1)。

一つ残った疑問は、土木学会を使って時間稼ぎをする方法を、誰が思いついて武藤氏に教えたのか、ということだ。土木学会に審議してもらうことで数年の間、津波対策完了までの時間を先延ばしするのは、なかなかずる賢く、責任問題をあいまいにするには良い方法だ。社内の意思決定過程を詳しく知りたい。

東電幹部の責任問題からは少しそれるが、東電の面談記録に残された土木学会に関わる専門家たちの無責任ぶりも公判で明らかになった。そもそも、津波想定の見直しを含む、古い原発の耐震安全性のバックチェックは、耐震指針が改訂された2006年9月から3年以内が締め切りだった。当時、指針を担当する原子力安全委員会の水間英樹・審査指針課長は、電力各社に対して「3年以内、(13か月に1回行う)定期検査2回以内でバックチェックを終えてほしい。それでダメなら原子炉を停止して、再審査」と強く求めていた(注2)。

ところが東電が面談した研究者らは、バックチェックを実質2012年以降まで引き延ばす東電の方針に、一人を除いて異論を述べなかった。原発のリスク評価を先延ばしするという重大な判断を、津波というごく一部の領域の専門家たちが、密室で了承してしまったのだ。本来は、原子力安全・保安院や安全委が開く公開の会合で、津波以外の分野の専門家も交えて「津波評価の先送りをしてもいいか」は検討しなければならないテーマだったはずだ。そして、津波を例外扱いする理由は、おそらく見つからなかっただろう。

●長期評価の対策で事故は防げなかった?

宮村弁護士は、15.7mの津波に備えた対策をしていても事故は防げなかった、というストーリーも詰めていった。第2回、第4回の公判の時と同じように、「地震本部の長期評価にもとづいて津波対策を実施していたら、2011年の東北地方太平洋沖地震の時、津波はどのくらい福島第一に浸水したか」というシミュレーションにもとづいて、高尾氏とやりとりを続けた。

ただし弁護側の期待通りには、高尾氏が答えなかったように見える場面もあった。東電のシミュレーションは、敷地の南部などごく一部の区間だけに防潮壁を設置する前提にもとづいている(第4回傍聴記のシミュレーション2を参照)。宮村弁護士は「通常考えられる位置に設置したら、誰がやってもこの位置に設置することになるのか」と質問。高尾氏は「現場の施工性などを考えると、つなげる、つなげない、の判断は、誰がやっても同じにはならない」と、シミュレーションの前提が不確実であることを指摘した。

第4回公判でも、東電設計の久保賀也氏が、この防潮壁配置について、検察官側の石田省三郎弁護士の「敷地の一部だけに防潮壁を作る対策は、工学的にあまり考えられないのでは」という質問に「そうですね」と認めていた。東電関係者でさえ、このシミュレーションに不自然な点があることを隠していないのだ。

10m盤の一部だけに防潮壁を作ると、波のエネルギーが横に回り込んで、非常用ポンプなどがある4m盤の水位は対策前より上昇してしまうこともシミュレーションから示唆された。これではバックチェックの審査に通るとはとても思えない。

実際には、事故前の時点では、東電は既設の防波堤のかさ上げと、4m盤を取り囲む防潮壁の組み合わせなどを検討していた。神山弁護士が東電の社内資料から明らかにした。10m盤敷地の一部だけに防潮壁を作る案は、起訴を逃れるための「後知恵」にすぎないように思われる。

●「運転停止」の可能性を恐れる

冒頭陳述で、検察官側(指定弁護士)は「運転停止以外の「適切な措置」を講じることができなければ、速やかに本件原子力発電所の運転を停止すべきでした」と述べた。

今回の公判では、運転停止の可能性について考えていたかどうかも証人とやりとりがあった。

「運転を停止することは考えていなかったのか。運転をしながら評価と対策をすることを進めたのか」という宮村弁護士の質問に、高尾氏は「地震動のバックチェックもそうなので、津波も同様に考えていた」と証言。裁判官も「事故発生までに、原子炉を止めて工事することを提言した人はいるか」と質問し、高尾氏は「いないと思います」と答えた。

一方、土木学会の審議が終わるまでに対策工事が完了していなければ、場合によっては運転が継続出来ない可能性があると考えていたとも証言した。

地震動については、東電はバックチェック開始から1年半で報告書を出した。運転しながら検討した期間は1年半にすぎない。ところが津波については、東電は報告書提出を2016年まで先送りする計画にしていた。2007年に「津波対策は不可避」と認識していながら、対策終了まで9年も対策不十分な状態で運転を続けようとしていたのだ。この判断の是非が、今後さらに問われることになるだろう。

●

3回のまとめ

冒頭陳述で被告人側はこう主張していた。

(1)地震本部の長期評価(2002)にもとづく15.7mの津波予測は試算にすぎず、対策のもとにするには不確実性が高かった。

(2)15.7m想定が妥当なのか土木学会に審議してもらい、その結果に従う予定だった。

(3)たとえ15.7mの試算にもとづいて対策をしていたとしても、東日本大震災時の津波は、試算していた津波と襲来する向きや、浸水の規模が違う想定外のものだったので、事故は防げなかった。

高尾氏の3回にわたる公判の証言で、(1)の主張を支えるのは、かなり難しくなっただろう。「長期評価に備えた対策は不可欠と考えていた」と何度も明言したからだ。(2)についても、東北電力や日本原電が土木学会の審議を経ないでも独自に新知見を取り込んでいたことがわかり、東電が津波対策のめどを立てるまでの時間稼ぎにすぎなかった可能性が強まってきた。残る(3)も、この主張を支えるシミュレーションの前提が、高尾氏や久保氏(第3回公判証人)の証言で揺らぎ始めた。弁護側が今後、最も重視する(3)の主張について、どうやって補強して説得力を持たせるのか、注目される。

注1)

http://www8.cao.go.jp/genshiryoku_bousai/fu_koukai/pdf_2/054.pdf のp.10

注2)鎭目宰司「漂流する責任:原子力発電をめぐる力学を追う(上)」岩波『科学』2015年12月号p.1204