●東電の無策を許した保安院

10月3日の第29回公判には、現役の原子力規制庁職員、名倉繁樹氏(注1)が東電側の証人として登場した。事故前は、原子力安全・保安院の原子力発電安全審査課で安全審査官として、福島第一の安全審査を担当していた。

保安院が入っていた経産省別館(出展:国土交通省のHP)

最初に、東電側弁護士の質問に答える形で、土木学会の津波評価技術(土木学会手法)が優れた手法だ、「三陸沖から房総沖のどこでも津波地震がおきる」と予測した地震本部の長期評価(2002)の成熟度は低かったと、名倉氏は繰り返し述べた。国が訴えられている裁判で国が主張している内容をなぞっているだけで、新味はなかった。

一方、興味深かったのは、検察側が名倉氏とのやりとりで明らかにした事故前の保安院の動きだ。2004年にインドの原発が津波で被害を受けたことをきっかけに、保安院は津波に危機感を高めていた様子がわかった。名倉氏の上司は、対策をとらせようと電力会社と激しく議論していた。しかし、その危機感は事故前には薄れてしまい、対策はとられないままだった。

国際原子力機関(IAEA)が2005年8月にインドのマドラス原発で開いた津波ワークショプ。日本からは、地元インドに次ぐ10人が参加。これを契機に、国内でも津波対策の検討が本格化した。

●名倉氏、事実と異なる証言の「前科」

最初に言っておくと、私は名倉氏の証言をあまり信用できない。横浜地裁で2017年4月に名倉氏が証言(注2)したとき、事実と異なることを述べていた過去があるからだ。

横浜地裁で、名倉氏はこんな証言をしていた。

------------------------------------------------------

国側代理人「長期評価の見解を前提にした試算を、2002年あるいは2006年、2009年の段階で、保安院自らが算出したりとか、東電に算出するよう求めることはできなかったんですか」

名倉「はい」

------------------------------------------------------

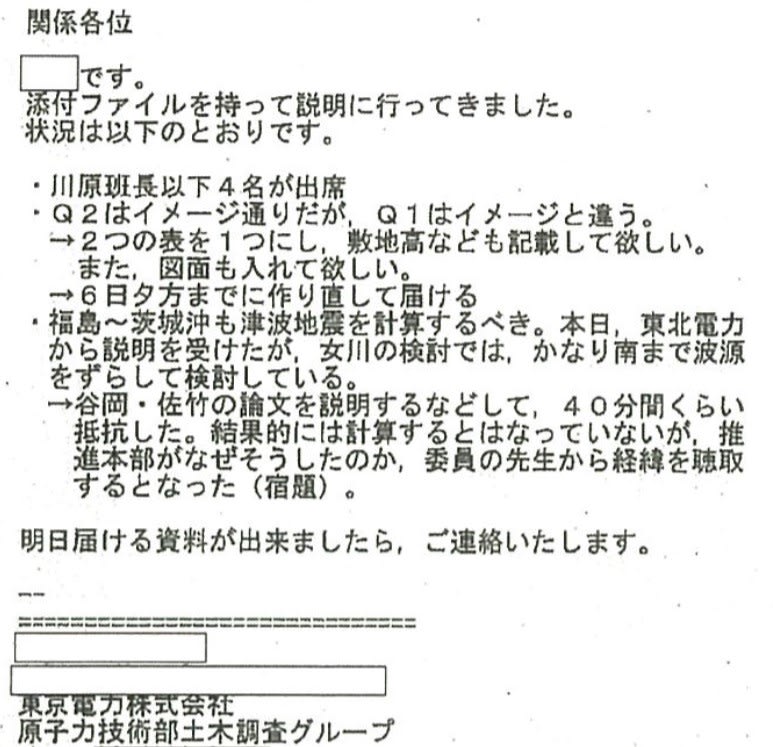

この「はい」は間違っている。2002年に保安院は東電に算出を求めていた。今年1月、千葉地裁で進められている集団訴訟で、東電社員が社内に送った電子メールが証拠として提出され、明らかになった(注3)。これによると2002年8月に、保安院の審査担当者は、「長期評価にもとづいて福島から茨城沖でも津波地震を計算するべきだ」と東電に要請。社員はこれに「40分間くらい抵抗した」。その後、確率論で対応すると東電は返答し、実質何もしないまま、津波対策を引き延ばした。

東電で津波想定を担当していた高尾誠氏(第5〜7回証人)は、「津波対応については2002年ごろに国からの検討要請があり、結論を引き延ばしてきた経緯もある」と2008年に他の電力会社に説明していた。その文書も、今年7月に開示されている(注4)。

津波の確率論的ハザード評価についても、刑事裁判の公判で名倉氏は「まだ研究開発段階だった」として、規制には取り込まれていなかったと証言した。しかし、2002年段階で、保安院は、東電が津波地震への対応を確率論で進めることを許していた。確率論を事実上、規制に導入していたのだ。これについても、名倉証言と、保安院の実態は矛盾している。

東電社員が2002年8月5日に、社内に向けて送ったとみられる電子メール。保安院の川原修司・耐震班長から「福島〜茨城沖も津波地震を計算すべき」と要請を受けたが、「40分間くらい抵抗した」と書かれている。

●「津波に余裕が無い」保安院は危機感を持っていた

検察官役の神山啓史弁護士は、以下のような文書を示しながら、事故前の保安院の動きについて名倉氏に質問を重ねた。

1)2006年10月6日に、耐震バックチェックについて保安院が全電力会社に一括ヒアリングを開いたときの記録(電事連作成)(注5)

2)2007年4月4日、津波バックチェックに関する保安院打ち合わせ議事メモ(電事連作成)。出席者は、保安院・原子力発電安全審査課の小野祐二・審査班長、名倉氏、電事連、東電の安全・設備・土木、3分野それぞれの担当者。

3)小野・審査班長が後任者に残した引き継ぎメモ

1)によると、名倉氏の上司である川原修司・耐震安全審査室長は、各電力会社の担当者に以下のように述べていた。(川原氏は、2002年に東電に津波を計算するよう要請しながら東電の抵抗に負けてしまった、その本人)。

------------------------------------------------------

「バックチェックでは結果のみならず、保安院はその対応策についても確認する。自然現象であり、設計想定を超えることもあり得ると考えるべき。津波に余裕が少ないプラントは具体的、物理的対応を取ってほしい。津波について、津波高さと敷地高さが数十cmとあまり変わらないサイトがある。評価上OKであるが、自然現象であり、設計想定を超える津波が来る恐れがある。想定を上回る場合、非常用海水ポンプが機能喪失し、そのまま炉心損傷になるため安全余裕がない。今回は、保安院としての要望であり、この場を借りて、各社にしっかり周知したものとして受け止め、各社上層部に伝えること」

------------------------------------------------------

この時、小野審査班長も、以下のように述べていた。

------------------------------------------------------

「自然現象は想定を超えないとは言い難いのは、女川の地震の例(注6)からもわかること。地震の場合は裕度の中で安全であったが、津波はあるレベルを越えると即、冷却に必要なポンプの停止につながり、不確定性に対して裕度がない」

「土木学会の手法を用いた検討結果(溢水勉強会(注7))は、余裕が少ないと見受けられる。自然現象に対する予測においては、不確実性がつきものであり、海水による冷却性能を担保する電動機が水で死んだら終わりである」

「バックチェックの工程が長すぎる。全体として2年、2年半、長くて3年である」(地質調査含む)

------------------------------------------------------

●名倉氏の上司「津波対策巡り、電力会社と激しく議論」

名倉氏は、小野氏について「事業者との間で、基準津波に対してどれぐらい余裕があればいいか、激しい議論をしていました。水位に対して何倍とるべきだとか、延々と議論していたと思います。(具体的な対応をしない事業者に)苛立ちがあったと思います」と陳述した。

2)によると、小野氏はこう述べていた。

------------------------------------------------------

「津波バックチェックでは、設計値を超えた場合、どれぐらい超えれば何が起きるか。想定外の水位に対して起きる事象に応じた裕度の確保が必要」

「1mの余裕で十分と言えるのか。土木学会手法を1m以上超える津波が絶対に来ないと言えるのか」

------------------------------------------------------

この会合では、「3月の安全情報検討会でも、対策をとるべきだと厳しい意見が出た」という発言があったことも残されている(注8)。

名倉氏によると、このときも小野氏は「事業者とかなりはげしくやりとりしていた」。

小野氏は、後任者に残した3)の引き継ぎメモで、

------------------------------------------------------

「津波高さ評価に設備の余裕がほとんどないプラント(福島第一、東海第二)なども多く、一定の裕度を確保するように議論してきたが、電力において前向きの対応を得られなかった」

「耐震バックチェックでとりこみ対応することとなった」

------------------------------------------------------

などと書き残していた。

電力会社に対策を迫っていた小野氏の姿勢について神山弁護士に問われ「バックチェックルールとの関係から、基準津波を超えるものに対する確認は難しい」と名倉氏は冷ややかな評価をした。国が訴えられている訴訟との関係からそう答えざるをえなかったのか、それとも上司らの津波に対する危機感が伝わっていなかったのか、どちらかはわからない。

溢水勉強会の検討をもとに、保安院は土木学会手法の1.5倍程度の津波高さを想定して、必要な対策を2010年度までに実施する予定を2006年ごろにはまとめていた。小野班長の厳しい姿勢の背景にはそれがあったのだろう。ところが津波への対策を単独で進めるはずだったのが、耐震バックチェックと一緒に、それに紛れ込ませて実施されることになった。理由は不明だ。そのため、当初予定していた締切「2010年度」は、達成されなかった。

「不作為を問われる」とまで考えていた津波対策を、耐震バックチェックに委ね、遅らせてしまったのは、保安院の大きな失策だ。しかし、このテーマはほとんど検証されていない。保安院が2006年ごろ持っていた津波に対する危機感は、なぜかき消されてしまったのか。今回、刑事裁判で示された文書が、検証の足がかりになるだろう。

●浜岡原発は、土木学会手法超えた津波を想定。対策を進めた

2009年8月に名倉氏と東電・酒井俊朗氏、高尾氏、金戸俊道氏らが面談した記録には、浜岡原発の津波対応が記されていた。浜岡原発では、JNES(原子力安全基盤機構)がクロスチェックした結果、中部電力の津波想定結果を大きく上回る結果となり、保安院はそれへの対応を求めていたことがわかった。

JNESは、南海トラフで起きる津波について、土木学会手法を超える規模を想定していた。「体系的に評価する手法として、土木学会のものしかありませんでした」という名倉氏の証言とは矛盾する。浜岡以外にも、東北電力による貞観地震の想定(2010年)、東海第二が地震本部の長期評価にもとづく波源を想定(2008年)など、土木学会の想定を上回る津波波源を想定することは、事故前にも、あたりまえのように実施されていた。

さらに、保安院はJNESの計算結果をもとに、津波が防潮堤を超えた場合でも対応できる総合的な対策を指導。中部電力は、敷地に遡上した場合に備え、建屋やダクト等の開口部からの浸水対応を進め、ポンプ水密化、ポンプ回りの防水壁設置などを検討していた。

●

バックチェックは、なぜ遅れたのか

東電は、福島第一のバックチェックを当初は2009年6月までに終える予定だった。それが事故当時は、2016年まで先延ばしするつもりだった。

前述したように、2006年のバックチェック開始当時、保安院は「バックチェックの工程が長すぎる。全体として2年、2年半、長くて3年である」(地質調査含む)と電力会社に伝えていた。ところが2007年7月の新潟県中越沖地震で柏崎刈羽原発が想定外の震度7に襲われたことから、まずは中間報告を2008年3月に提出することになった。

名倉氏は「中間報告を出すことになり、全体の工程が見えなくなった。中間報告の確認作業で精一杯になった」「中間報告が一時期に集中することになり、下請けのマンパワーにも限りがあるので、最終報告が速やかに提出できなくなった」と説明した。

名倉氏の説明は、実態を表しているのだろうか。福島第一は、新潟県中越沖地震と同じようなタイプの地震が起きても揺れは比較的小さいため、最終報告への影響が小さいことを2008年9月の段階で東電は確かめていた。「バックチェック工程の遅れを対外的に説明する際、解析のマンパワー不足についても触れるが、それがメインの理由になってはいけない。これまで嘘をついてきたことになってしまう」(小森明生・福島第一所長)という発言が残っている(注9)。

名倉氏自身も、2009年7月14日に、保安院の審議会委員に、こんなメールを送っていた(注10)。

------------------------------------------------------

■■先生

返信ありがとうございます。

東京電力が秋以降に提出する本報告に可能な限り知見を反映するよう指導していきます。

------------------------------------------------------

この文面からは、東電の本報告は2009年秋以降のそう遠くない時期に提出することが予定されていたように見える。

バックチェック最終報告の提出は、どんな意思決定過程で、ずるずると引き延ばされたのか。より詳しい検証が必要だろう。

●東電に舐められていた保安院

被告人の武藤栄氏の指示で、バックチェックを先延ばしするため、東電の高尾氏らは保安院でバックチェックを審議する委員の専門家を個別に訪問して、根回しをした。東電が保安院の審議会委員に接触していたことについて、名倉氏は以下のように証言した。

「審査する側の専門家に、評価方針そのものについて聞いて回ることは、心中穏やかでなかった部分があった」

東電の山下和彦・中越沖地震対策センター所長は、検察の調べに以下のように述べていた。

------------------------------------------------------

山下「バックチェックには最新の知見を取り込むことが前提になっているので、後日取り込むときめたところで委員や保安院が納得しない可能性があった。武藤は、その可能性を排除するために、有力な学者に了解をえておくように根回しを指示した。武藤は委員と命令したかは定かではないが、委員以外の先生に根回ししても意味がなく、委員の了解を得ないといけないので、委員を指していた」

検察「保安院の職員の意見は?」

山下「保安院は、委員の判断に従ってくれると考えていた」(注11)

------------------------------------------------------

審議会の委員に根回しすれば、保安院自身では文句をつけてこない。そんなふうに、東電は保安院をすっかり舐めていたのである。小野氏が電力会社と激しい議論をしていたころの保安院の迫力は、そこには感じられない。

東電は、豊富な資金力と人手で、じゅうたん爆撃的に専門家の根回しを進め、津波対策の方針が公開の審議会で検討される前に、自分たちの思い通りに変えてしまっていたのだ。

注1)名倉氏は、工学部建築学科卒業後、ゼネコンに入社。原発の構造や設計手法の研究開発などをしていた。2002年4月から2006年3月まで原子力安全委員会事務局の技術参与として耐震設計審査指針の改訂作業に携わっていた。2006年4月に保安院の安全審査官になり、福島第一原発の耐震バックチェックを担当。原子力規制庁発足後は、安全規制管理官として安全審査を担当している。(国が訴えられている裁判に名倉氏が提出した陳述書から)

注2)福島原発かながわ訴訟 神奈川県への避難者とその家族61世帯174人が、国と東電に慰謝料を求めて2013年9月に集団訴訟を起こした裁判で、名倉氏が証言した。

注3)

東電の津波対策拒否に新証拠 原発事故の9年前「40分くらい抵抗」 2018年1月30日 AERA

注4)

「津波対応、引き延ばした」東電、事故3年前に他電力に説明 2018年8月1日 Level7

注5)文書の一部は国会事故調報告書p.86で引用されていた。原典が明らかになったのは初めて。私も初めて見た。

注6)2005年8月に発生した宮城県沖地震の揺れは、一部の周期で女川原発の基準地震動を超えた。

注7)2004年にインド・マドラス原発が津波で緊急停止したトラブルをきっかけに、保安院とJNESが2006年1月に溢水勉強会を設けた。

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3532877/www.nisa.meti.go.jp/oshirase/2012/06/240604-1.html

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3532877/www.nisa.meti.go.jp/oshirase/2012/05/240517-4.html

ここでまとめられた「内部溢水及び外部溢水の今後の検討方針(案)」(2006年6月29日)には以下のように記されていた。

◯土木学会手法による津波高さ評価がどの程度の保守性を有しているか確認する。

◯土木学会手法による津波高さの1.5倍程度(例えば、一律の設定ではなく、電力会社が地域特性を考慮して独自に設定する。)を想定し、必要な対策を検討し、順次措置を講じていくこととする(AM対策=アクシデント・マネージメント対策=との位置づけ)

◯対策は、地域特性を踏まえ、ハード、ソフトのいずれも可

◯最低限、どの設備を死守するのか。

◯対策を講じる場合、耐震指針改訂に伴う地盤調査を各社が開始し始めているが、その対応事項の中に潜りこませれば、本件単独の対外的な説明が不要となるのではないか。そうであれば、2年以内の対応となるのではないか。

注8)安全情報検討会とは、国内外の原発トラブル情報などをもとに、原発のリスクについて議論する場。2006年9月13日の第54回安全情報検討会には、保安院の審議官らが出席。津波問題の緊急度及び重要度について「我が国の全プラントで対策状況を確認する。必要ならば対策を立てるように指示する。そうでないと「不作為」を問われる可能性がある」と報告されている。

注9)耐震バックチェック説明会(福島第一)議事メモ 2008年9月10日

注10)原子力規制委員会の開示文書 原規規発第18042710号(2018年4月27日)

注11)

山下和彦氏の検察官面前調書の要旨 甲B58(平成25年1月28日付検面調書)