(この記事は、当ブログ管理人が月刊誌「地域と労働運動」2025年5月号に発表した原稿をそのまま掲載しています。)

ここしばらく、当誌の私の原稿では公共交通、原発、「令和の米騒動」などの国内問題に注力する一方、国際情勢に関してはほとんど取り上げてこなかった。だが、今年1月にドナルド・トランプが再びホワイトハウスの「主」となって以降、世界がトランプの「自国第一主義」政策に翻弄され続けており、この問題を避け続けることはもはやできない。

多くの識者が、トランプ復活によって、米国のみならず欧米全体の没落を予想している。私としてもそれに異論はまったくないが、そうした識者の論考を紹介するのは必要最小限にとどめ、ここでは「トランプ復活」の背景にありながら、これまであまり語られることのなかった問題を中心に述べることにする。

米国の「病巣」が私たちの想像以上に根深いことをご理解いただけるだろう。それは、少なく見積もっても1世紀以上にわたって続いた「パックス・アメリカーナ」(米国支配の時代)の終わりを告げる材料としては十分すぎるものになる。

●民主党の「自滅」と変質

第1次政権の4年間で、米国と世界を混乱に陥れたトランプを、米国民が、しかも第1次政権のときを上回る圧倒的な票差をもって再びホワイトハウスに戻したことに、大半の本誌読者は怒りや驚きとともに「なぜ?」という疑問を持っていることだろう。

そもそも今回の大統領選に限っていえば、民主党陣営の自滅の側面も見逃すことができない。第2次政権が成立すれば、在任中に80歳を超えるトランプに対して、民主党が若い候補者を擁立して高齢批判に焦点を絞る作戦を初期の段階から打ち出していれば、その後の流れはまったく変わっただろう。

だが、80代に突入している現職ジョー・バイデンでもトランプに勝てると踏んだ民主党陣営は有効な手を打てなかった。予備選挙でバイデンを大統領候補に選出後、あまりの旗色の悪さに慌てて現職副大統領カマラ・ハリスに候補者を差し替えたがすでに手遅れだった。現職副大統領とはいえ、予備選挙で民主党員の信任を受けないまま候補者となったハリスを挙党一致で支えようとする機運は盛り上がらないまま投票日を迎えることになった。

大統領候補になってからのハリスも、そのイメージと裏腹に内向きだった。米国人女性の妊娠中絶の権利に演説時間の多くを割いたが、党内リベラル派からは「イスラエル軍によって、パレスチナ・ガザ地区で万単位の女性が殺されているときに、米国人女性の妊娠中絶の権利ばかりに時間を割いているのはおかしい」という批判を受けた。政治家にとって最も重要な「今、何を最優先課題とすべきか」を完全に見誤っていた。国際社会から、一致してイスラエルにとっての最大の後ろ盾と見られている米国にとっての最重要課題は、イスラエルの後ろ盾をやめると宣言すること以外になかったはずだ。

民主党は、広がる一方の経済格差にも何ら有効な政策を提示できなかった。民主党内最左派グループ、DSA(アメリカ民主主義的社会主義者)に属するバーニー・サンダース上院議員は、次のような声明を出し、民主党執行部を批判した。「労働者階級の人びとを見捨てた民主党が労働者階級から見捨てられたことに気づくのは、さほど驚くべきことではない。民主党指導部が現状維持に努める一方で、アメリカ国民は怒り、変化を求めている。そして彼らは正しい」。

「これからの正義の話をしよう」などの著書が日本でもブームを呼んだハーバード大学教授マイケル・サンデル氏もこのように指摘する。「(1930年代の)ニューディール政策にさかのぼる民主党の伝統は、労働者の代表であり、権力者に対抗する人民の代表であり、経済権力の集中に対する牽制(けんせい)の代表であることでした。これが2016年以降は逆転しました。共和党は富裕層を支える政策を手がけてきたにもかかわらず、大学教育を受けていない人々や労働者がトランプに投票しました」。

さらに「中道左派が労働者の支持を失い、権威主義的なポピュリストがそうした層へのアピールに成功しているのは、英独仏など多くの民主主義国家で見られる現象です。今日の不平等をもたらした、金融主導で市場寄りのグローバル化を、中道左派が受け入れたからです」とサンデル教授は続ける。

これまで左派を支持してきた人たちが、自分たちの要求に応えようとしない左派に「お灸」を据えるため、あえて自分たちの思想・信条から最も遠いはずの右派に投票する――最近の日本共産党の退潮と「れいわ新選組」の躍進を見れば、残念ながら日本でも同じ現象が起きていると推測できる。日本共産党支持者のうち、党員除名など非民主的な体質に不満を持つ層から、れいわ新選組が「右旋回できるギリギリのライン」として選ばれたとしても、特段不思議なことではない。

●トランプが進める「ブルジョア“文化反革命”」

サンダースが指摘した民主党の「富裕層政党」化はいわばトランプ復活の間接的理由であり「外部要因」だが、それは共和党とトランプ陣営の内部要因とも密接に関連している。トランプがこの間、語り続けてきた「アメリカを再び偉大に」運動だ。

共和党は右派、富裕層、白人を支持基盤とする一方、民主党が左派、貧困層、マイノリティを支持基盤としていることは米国政治にとっての常識だったが、Make America Great Againの頭文字を取り、MAGAと呼ばれるトランプ陣営のこの運動が、従来の常識を掘り崩し、米国政治の流動化をもたらしているとする識者は多い。

黒人やヒスパニックなど、従来であればトランプのみならず共和党自体に絶対に投票しなかった層から、トランプが多くの票を得たことが確認されている。「『労働者の党』だった民主党は今や、金持ちのための政党になりつつある。だから人種を問わず、労働者の党離れが起きている」。米ヤングスタウン州立大学教授のポール・A・スラシック氏の指摘は、前述したサンダースの声明やサンデル教授の主張とも重なる。

共和党は、2016年の大統領選をトランプで戦いヒラリー・クリントンに勝利した。2020年大統領選ではバイデンに敗れたが、2024年の大統領選でカマラ・ハリスに勝利しホワイトハウスに戻ってきた。つまり、共和党は、過去3回、12年間の長きにわたってトランプ以外の候補者で大統領選を戦っていないことになる。

この12年間で、かつての共和党は大きく変質し「トランプ党」化しつつあるとの指摘も多い。スラシック教授は第2次トランプ政権を「革命的」と評し、その理由として「過去のいかなる共和党政権でも指名されなかったような人々が閣僚や高官に起用されている」ことを挙げる。旧ツイッター(現X)の創業者であるイーロン・マスクを新設の「政府効率化省(DOGE)」トップに指名する人事はその最たるものであろう。事実に基づいているかどうかには関心がなく、みずからが信じたものこそが「真実」なのだと主張して、白昼堂々とフェイク情報を流す人物の政府高官への起用は、米国が病魔に蝕まれていることの最もわかりやすい一例である。

トランプ政権が発足し、はや3か月。独裁国家の「王」さながらに気まぐれな朝令暮改の命令を繰り返すトランプを見て、トランプ関税の最大の標的とされる中国では、経済界を中心に多くの人々が米国を文化大革命当時の中国になぞらえていると伝えられている(「ニューズウィーク」日本版2025年4月22日号)。トランプが「お友達人事」で独裁体制を敷き政敵を次々と排除、政治・経済・社会のあらゆる領域を破壊している様子が、かつて毛沢東・中国共産党主席が紅衛兵を使って政敵を引き回した「文革」に似ているというのだ。

毛沢東政権下の中国で繰り広げられたのがプロレタリア文化大革命であるならば、トランプが展開しているのは、さしずめ「ブルジョア“文化反革命”」とでも呼ぶべき政治運動だろう。スラシック教授は「(米国と取引や交渉関係にある)企業や外交官にとっては難題」だが、それでも日本人は「新しい人々と新しい現実を知る必要がある。MAGA運動の灯は簡単に消えない」と、変質した米国は今後、かなり長期間続くと警告する。

●「お前の体、俺の選択」~トランプが組織化に成功した「女性差別」票

第1次トランプ政権成立の立役者として、米中東部の衰退した工業地帯(いわゆる「ラストベルト」)の白人労働者たちが注目された。女性や非白人などのマイノリティによって「簒奪」された(と思い込んでいる)みずからの地位の復権を彼らがトランプに託したことが勝利の要因とされたからだ。

しかし、今回の第2次トランプ政権の成立に当たっては、彼らは前回ほどには注目されなかった。代わって今回のトランプ復権の隠れた立役者とみられているのが、「マノスフィア」によって組織化されたZ世代(30歳以下)の男性だというのである。

この問題については、同志社大学大学院准教授の三牧聖子さんが継続的に追っている。マノスフィアとは、インターネット上の特定のサイト名ではなく、若い男性向けコンテンツ及びそれを発信するインフルエンサーの総称で、man(男性)とsphere(場所)を合成した造語だという。女性差別的だったり、女性への憎悪をあおり立てる目的で制作されたりしたコンテンツや、その発信者がそう呼ばれるようだ。人気ユーチューバーの中には、女性差別的な内容のコンテンツ配信で、1千万回もの再生回数を記録した者もいた。その差別的なニュアンスまで含めて日本語に翻訳するのは難しいが、強いて訳すなら「マッチョ男性空間」あたりが適切だろうか。

トランプによって最大限利用され、その再選後さらに勢いを増したマノスフィアでは、「お前の体、俺の選択」(your body,my choice)というスローガンが拡散された。フェミニストたちが自分の身体に関する自己決定権を求めて掲げてきた「私の体、私の選択」(my body,my choice)をもじったものだという。妊娠、出産または中絶など自分の身体に関する最も基本的なことに関する決定権さえ、女性から奪い去ろうとするおぞましい女性差別的スローガンである。

Z世代全体では、トランプ支持よりハリス支持の方が4ポイント上回ったが、男女別で見ると、Z世代女性ではハリス支持が17ポイント上回ったのに対し、Z世代男性ではトランプ支持が14ポイント上回った。Z世代の若い男性の多くがこのスローガンを支持していると知ったとき私は衝撃を受けた。

実は、このような傾向は先進各国で共通に見られる現象である。特に20~30歳代の若者世代で、政治意識における男女分断の傾向が強まっている。男性はより右派的に、女性はより左派的になる傾向が、韓国などでも報告されている。日本でこのような調査が行われた例を私はまだ知らないが、例えば、男性では原発推進が反対を10%程度上回る一方、女性は反対が推進を10%以上、上回ったとする過去の世論調査結果もある。傍証となりそうなデータはすでに得られている。

トランプが立候補した過去3回の大統領選の結果については前述の通りだが、注意深く見てみると、トランプが2016年、2024年の大統領選で勝ったのはいずれも女性候補だったのに対し、2020年に敗北したときの民主党の候補者は男性のバイデンだった。これを単なる偶然で片付けてしまっては事態の本質を見抜くことはできない。実際にはトランプは、女性や非白人などのマイノリティによって「割を食った」(と勝手に逆恨みしている)ラストベルトの白人男性労働者からの支持に加え、新たに獲得したZ世代男性の「ミソジニー(女性嫌悪)」感情を、マノスフィアによって組織化することで大統領選に勝利したのである。

こうしたミソジニー感情は、実は日本でも若年男性層に広がり始めており、実際の選挙結果に影響を与えたと思われるケースもあるが、紙幅も限られているため、これについては別の機会に譲りたい。

●トランプ関税は失敗する

トランプ復活の要因に、ラストベルトの白人男性労働者や、新たに獲得したZ世代男性の間に広がるミソジニー感情の組織化の成功があることはすでに述べた。彼らが不利な立場に追い込まれたのは、製造業中心から情報・サービス業中心へ、米国の産業構造が変化したことによるものであり、女性やマイノリティのせいでないことは言うまでもない。

しかし、こうした産業構造の変化を、他ならぬトランプ自身が認識していないのではないかと思われる政治的風景が私には見えている。20世紀どころか、重商主義だった19世紀を思わせる「関税」政策にトランプが極端に傾斜していることだ。トランプは、同盟国か敵対国かにかかわらず、ほとんどの国の製品に高率の関税を課し世界を揺さぶっている。

しかし、多くの有識者が指摘するように、私もこの関税政策が成功することはないと考える。そもそも関税は、「物」が輸入される際、通関手続の中で課税されるものであり、税関を通過しない無形サービスには課税できない。米国外からGAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)を通じて、税関を通過せず国境を越える「情報」にどうやって課税するつもりだろうか。日本を訪れる米国人観光客が購入し、持ち帰った「物」には米入国の際に課税できるが、今、日本を訪れる外国人観光客のほとんどは物よりも「体験型消費」に比重を移している。食事、宿泊、観光など現地で消費される無形サービスに対しても関税を課することはできない。

トランプ関税が、米国外に流出してしまった製造業を米国内に呼び戻すことを目的としているとする有識者の指摘はおそらく正しい。だが、情報業・サービス業中心に産業構造が転換した今、GAFAなどの情報産業は世界のどこにいても同じように事業展開できる。むしろ、タックスヘイブン(租税回避地)にでも本社を移した方がよほど節税になる。

サービス業にしても、例えば中国に進出している米国の飲食店があるとして、「明日から米国に店舗を戻すので、顧客のみなさんは飛行機に乗ってお食事に来てください」などというわけにはいかない。無形サービスを現地で提供することが前提の、日本でいう「第三次産業」は、お客様を見捨てて勝手に米国に回帰することなどできないのだ。

政権に復帰してみて、初めてこのことに気づいたのか、トランプは高率関税の発動を90日間延期すると言い出した。お友達人事が過ぎて「裸の王様」になったトランプには、もはや適切なアドバイザーすら不在のようだ。毛沢東逝去後、中国共産党はプロレタリア文化大革命を「中国に10年の災厄をもたらした」と総括したが、トランプによる「ブルジョア“文化反革命”」もいずれ後世の歴史家によって同じように評されるに違いない。

●日本は「脱欧入亜」目指せ

ウクライナ戦争が始まる2022年を境に世界はがらりと変わったと思う。それまでの私は、人権・環境保護・脱炭素を掲げ、理想の未来に向け燃える欧州を羨ましく思うとともに、選択的夫婦別姓のように自明と思われる政策ですら遅々として進まない日本に毎日苛立ちを募らせていた。

しかし今はどうだろう。米国による後ろ盾を失ったEU(欧州連合)は、今年3月、フォンデルライエン委員長が「欧州の安全保障は非常にリアルな形で脅かされている」と述べ、軍拡を強化することを表明した。独力でロシアに対抗できるだけの軍事力を整備するという。第三次世界大戦を引き起こし、人類を滅亡に導きかねない極めて危険な賭けである。これだけ短期間に急激な軍事費の増大を実現すれば、そのしわ寄せで福祉・教育などの市民生活は必ず破壊される。欧州の今後は極めて厳しいものになる。

欧州とともに自由・人権・民主主義という価値観を共有してきたはずの米国の惨状はすでに見てきたとおりだ。米国の歴史学者アルフレッド・W・マッコイ氏は、1950年に世界の半分を占めていた米国の経済力が、2010年の段階ですでに世界の4分の1にまで低下していることなどを根拠に、米国の衰退が2025年に始まると予想していた。だが「穏やかな帝国の衰退が(2期目の)トランプ政権に圧縮した形であらわれ、世界での米国のリーダーシップは予想よりもずっと早く終焉を迎える」と予測している。

「アメリカを再び偉大に」というスローガンとは裏腹に、後世の歴史家は「米国を決定的に壊した男」とトランプを評するだろう。あらゆる指標、データがパックス・アメリカーナの終わりとともに、その復活の日が永遠に来ないであろうことを示唆している。やはり世界は、私が本誌で何度も述べてきたとおり、より小さな「俺たちの正義」同士がそこかしこで衝突しては紛争を繰り返す不安定な時代に入ったと考えるほかはない。このような時代、日本に求められるのは、世界地図には米国以外にも様々な国、地域、そして人々の生活があると知ることである。米国一辺倒だった外交政策から脱却することである。

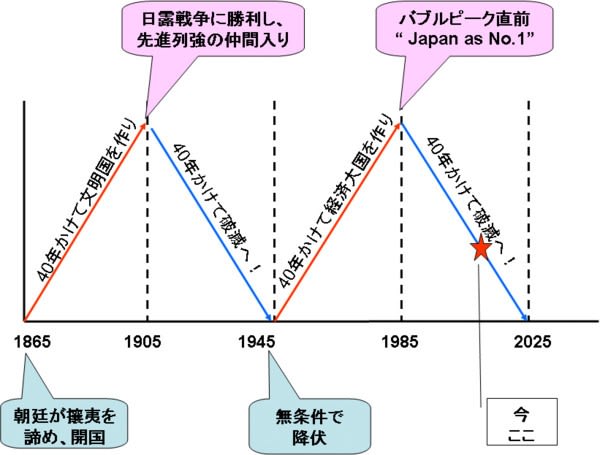

封建時代から近代に向かう過程で、日本は脱亜入欧をスローガンに「欧米列強」の仲間入りを目指した。しかし今、日本がかつて目標とした欧米諸国は急坂を転がり落ちるように沈没の速度が加速している。社会の底が抜けたといわれる日本も緩やかに沈んでいることに違いはないが、荒れ狂う大海原に浮かんでいられる時間的猶予は、少なくとも欧米よりはありそうに思える。先の見通しのない欧米を追うことはやめ、かつてとは逆に脱欧入亜を目指すことが、これからの日本の外交政策には必要だ。トランプ復活を機会に、在日米軍にはお引き取りいただく。アジアのことはアジアの中で平和的に解決する新しい価値観を身につけ、実践してゆく。日本が生き残る道はここにしかない。

(2025年4月20日)