仙波東照宮に隣接して喜多院がある。

そこになぜか<江ゆかりの地>の旗が翻っていた。

なぜに…??

江とは今年のNHK大河ドラマの女主人公です。彼女は浅井長政と織田信長の妹のお市の方との間に産まれた娘であり、豊臣秀吉の側室茶々、淀君の妹です。そして政略結婚の末徳川第二代将軍の徳川秀忠に嫁ぎ、三代将軍となる徳川家光の母となるのです。

まずは観光客が少ないうちに喜多院の庫裡で観覧料400円を支払い客殿と書院の観光開始。

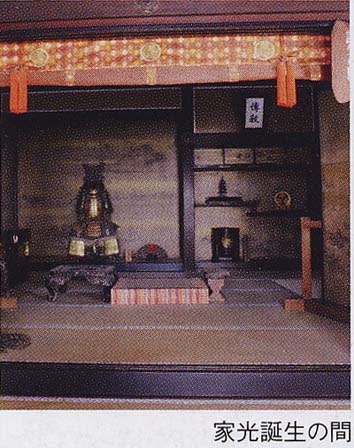

建物内は撮影禁止だそうで。…無念です。なので、肝心のものは写せなかったので、トップ画像は観光ガイドマップからの転写です。上の画像の見取図の中央上部を注目して下さい。

こちらで江は徳川家光を出産しました。

って、何で江戸城で産まれたハズの家光の誕生の間が喜多院にあるかと言いますと、喜多院の歴史を知らねばなりません。

『慶長4(1599)年、喜多院の第27世住職となった天海は、徳川家康に深い学識が認められ、以後、秀忠・家光と三代の将軍に仕えました。

慶長17(1612)年ごろ、家康は天海に喜多院の再興を命じ、数多くの堂塔伽藍が建造されました。そして、喜多院は東の比叡山である「東叡山」の山号に改められました。

寛永15(1638)年、1月28日におこった大火により、山門を残して他はすべて焼失してしまいました。そこで、同年、江戸城紅葉山にあった別殿を移築して再建されたのが、現在でも喜多院に残る客院、書院、庫裡です。』ですって!!

へえ~へえ~へえ~へえ~~っ!!

建物を丸ごと移築したのですね。だから川越の喜多院に家光が産まれた場所が残っているのですね。

撮影は禁じられていて、家光誕生の間に入ることも出来ませんが、手前の畳の間に正座して誕生の間を見上げますと、格子天井に狩野派の植物画が見えます。家光公誕生の間は12畳半。上段の間をなし、床と違い棚が設けられ、襖と張り壁は金地に墨絵の山水が描かれています。なかなかに歴史の現場で楽しいです。

見取図の建物左上角に上向きの矢印を書き込みました。それが上の画像。庭もなかなか楽しい。そしてコレ。

画像奥にある立て札が見えますか?そこには『しだれ桜 家光公お手植え』と書かれています。

家光公お手植え…。三代将軍様もこちらを訪問したことがあるってことなのね。さすが、天海僧正が住職となったお寺です。

家光公と言えば、天皇在位20周年の記念行事で東御苑で開催された盆栽展で、家光公が名付けた五葉松を拝見したことがあるのですが、

東御苑の盆栽特別展(2009年12月20日)の記事家光が愛でてた盆栽「三代将軍」の画像を掲載してあります。

植物って長生きなのですね。としみじみ葉桜となったしだれ桜を鑑賞しました。

さて、家光といえば、対のように語られるおふくさん。いや、春日局。彼女の生活していた部屋も喜多院には残っているのですよ。見取図の右手奥がそれです。こちらも撮影禁止。しかもガイドブックに画像がないので残念ながらお見せ出来ません。

家光誕生の間からごく近い場所に彼女の部屋があったのがわかり少し感動しました。

春日の局の間から庭が見えます。

小堀遠州テイストのお庭です。本人が造ったものかどうかは確認してませんが。

中庭もあります。中庭越しに、客殿、つまり家光誕生の間がある建物の屋根を撮影しました。

瓦葺きじゃないんですね。

そこになぜか<江ゆかりの地>の旗が翻っていた。

なぜに…??

江とは今年のNHK大河ドラマの女主人公です。彼女は浅井長政と織田信長の妹のお市の方との間に産まれた娘であり、豊臣秀吉の側室茶々、淀君の妹です。そして政略結婚の末徳川第二代将軍の徳川秀忠に嫁ぎ、三代将軍となる徳川家光の母となるのです。

まずは観光客が少ないうちに喜多院の庫裡で観覧料400円を支払い客殿と書院の観光開始。

建物内は撮影禁止だそうで。…無念です。なので、肝心のものは写せなかったので、トップ画像は観光ガイドマップからの転写です。上の画像の見取図の中央上部を注目して下さい。

こちらで江は徳川家光を出産しました。

って、何で江戸城で産まれたハズの家光の誕生の間が喜多院にあるかと言いますと、喜多院の歴史を知らねばなりません。

『慶長4(1599)年、喜多院の第27世住職となった天海は、徳川家康に深い学識が認められ、以後、秀忠・家光と三代の将軍に仕えました。

慶長17(1612)年ごろ、家康は天海に喜多院の再興を命じ、数多くの堂塔伽藍が建造されました。そして、喜多院は東の比叡山である「東叡山」の山号に改められました。

寛永15(1638)年、1月28日におこった大火により、山門を残して他はすべて焼失してしまいました。そこで、同年、江戸城紅葉山にあった別殿を移築して再建されたのが、現在でも喜多院に残る客院、書院、庫裡です。』ですって!!

へえ~へえ~へえ~へえ~~っ!!

建物を丸ごと移築したのですね。だから川越の喜多院に家光が産まれた場所が残っているのですね。

撮影は禁じられていて、家光誕生の間に入ることも出来ませんが、手前の畳の間に正座して誕生の間を見上げますと、格子天井に狩野派の植物画が見えます。家光公誕生の間は12畳半。上段の間をなし、床と違い棚が設けられ、襖と張り壁は金地に墨絵の山水が描かれています。なかなかに歴史の現場で楽しいです。

見取図の建物左上角に上向きの矢印を書き込みました。それが上の画像。庭もなかなか楽しい。そしてコレ。

画像奥にある立て札が見えますか?そこには『しだれ桜 家光公お手植え』と書かれています。

家光公お手植え…。三代将軍様もこちらを訪問したことがあるってことなのね。さすが、天海僧正が住職となったお寺です。

家光公と言えば、天皇在位20周年の記念行事で東御苑で開催された盆栽展で、家光公が名付けた五葉松を拝見したことがあるのですが、

東御苑の盆栽特別展(2009年12月20日)の記事家光が愛でてた盆栽「三代将軍」の画像を掲載してあります。

植物って長生きなのですね。としみじみ葉桜となったしだれ桜を鑑賞しました。

さて、家光といえば、対のように語られるおふくさん。いや、春日局。彼女の生活していた部屋も喜多院には残っているのですよ。見取図の右手奥がそれです。こちらも撮影禁止。しかもガイドブックに画像がないので残念ながらお見せ出来ません。

家光誕生の間からごく近い場所に彼女の部屋があったのがわかり少し感動しました。

春日の局の間から庭が見えます。

小堀遠州テイストのお庭です。本人が造ったものかどうかは確認してませんが。

中庭もあります。中庭越しに、客殿、つまり家光誕生の間がある建物の屋根を撮影しました。

瓦葺きじゃないんですね。

/平川門。

/平川門。

保存状態が悪いのか?それとも彫りが甘いのか?せっかくの石碑ですが、途中から読み取り出来ません。

保存状態が悪いのか?それとも彫りが甘いのか?せっかくの石碑ですが、途中から読み取り出来ません。

。

。

。

。

。うきうきと写真撮っちゃった。

。うきうきと写真撮っちゃった。

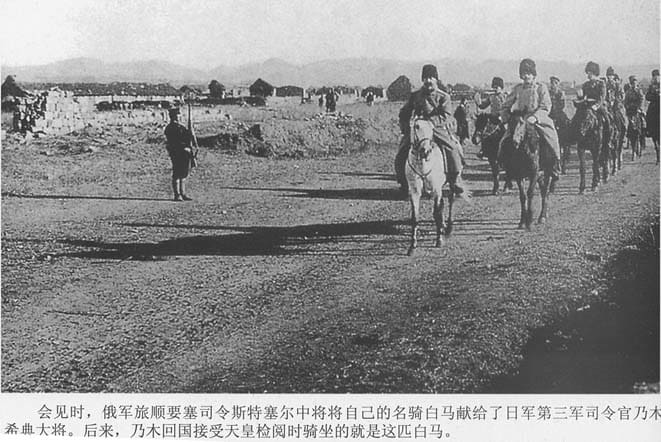

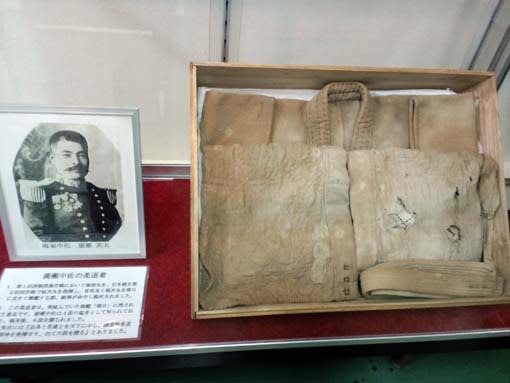

/水師営の棗の樹の孫の木。

/水師営の棗の樹の孫の木。

/乃木邸祖霊社。

/乃木邸祖霊社。 あ、ありました。これです。gooの画像って検索しにくいんだよね。これ探すのに226ページも遡っちゃったよ。ふう。

あ、ありました。これです。gooの画像って検索しにくいんだよね。これ探すのに226ページも遡っちゃったよ。ふう。

/馬用の井戸までありました。

/馬用の井戸までありました。

/旧乃木邸。

/旧乃木邸。 /乃木夫妻自刃の間。

/乃木夫妻自刃の間。

/中央展示室。

/中央展示室。

/一の鳥居。

/一の鳥居。 /天皇陛下ご即位20年記念植樹(平成20年12月23日)

/天皇陛下ご即位20年記念植樹(平成20年12月23日) /天皇皇后両陛下幣饌料御下賜記念植樹(平成22年6月1日)

/天皇皇后両陛下幣饌料御下賜記念植樹(平成22年6月1日)