少し前、皇居馬場先門近くに建つ楠正成の像を紹介しました東京の人はまず知らない東京土産(2010年11月19日)の記事

が、その時東京3大銅像というのが出て来ました。

さっそく画像を探したのですが、その時はなぜか見つからなかったんですよ。それがひょっこり見つかりました!

トップ画像はみなさんご存知、上野の西郷隆盛像(1898)。

ンでもって2つめが前出の皇居の楠正成像(1897)。

最後の3つめが靖国神社の大村益次郎像(1894)。

最後のはアップで撮影してなかった~。

にしても、いつ頃誰が何でこれらを「3大銅像」にチョイスしたのかな??

謎です。

ってなことで、いつものWIKI!

まさかないだろう~と「東京三大銅像」で検索かけたらちゃんとありました!!すげえぞっ、WIKI!!

「東京三大銅像とは東京都にある19世紀末に建立された3体の銅像を指す。」

あれ??これだけ??さ、作者とかは~~!?

WIKIには書きかけ項目となってます~。誰か完成させて~~!!

更に調べました!

上野の西郷隆盛像は高村光雲作(犬は別人の作)。高村光雲って教科書に出て来る人だ。西郷さんは1877年に死亡。銅像は死後21年後の制作なんですね。ってことは、生前の西郷さんを知ってる人がまだまたいた時に作られてます。…どの程度似せて作られたんだろうなあ。これ、諸説あるようです。んでもって西郷さんって西南戦争の一応首謀者ですよね。ってことは明治政府にとっては敵じゃなかったの??なぜに明治時代において幕府方と官軍方で戦いのあった上野に西郷さんがいるのだろう…。

靖国の大村益次郎像は大熊氏広作。日本初の西洋式銅像だそうで。彼の没年は1869年。ってことはこちらも銅像の制作は25年後なのですね。

皇居の楠木正成像は高村光雲作。

人物チョイスはやっぱり謎のまま。

が、その時東京3大銅像というのが出て来ました。

さっそく画像を探したのですが、その時はなぜか見つからなかったんですよ。それがひょっこり見つかりました!

トップ画像はみなさんご存知、上野の西郷隆盛像(1898)。

ンでもって2つめが前出の皇居の楠正成像(1897)。

最後の3つめが靖国神社の大村益次郎像(1894)。

最後のはアップで撮影してなかった~。

にしても、いつ頃誰が何でこれらを「3大銅像」にチョイスしたのかな??

謎です。

ってなことで、いつものWIKI!

まさかないだろう~と「東京三大銅像」で検索かけたらちゃんとありました!!すげえぞっ、WIKI!!

「東京三大銅像とは東京都にある19世紀末に建立された3体の銅像を指す。」

あれ??これだけ??さ、作者とかは~~!?

WIKIには書きかけ項目となってます~。誰か完成させて~~!!

更に調べました!

上野の西郷隆盛像は高村光雲作(犬は別人の作)。高村光雲って教科書に出て来る人だ。西郷さんは1877年に死亡。銅像は死後21年後の制作なんですね。ってことは、生前の西郷さんを知ってる人がまだまたいた時に作られてます。…どの程度似せて作られたんだろうなあ。これ、諸説あるようです。んでもって西郷さんって西南戦争の一応首謀者ですよね。ってことは明治政府にとっては敵じゃなかったの??なぜに明治時代において幕府方と官軍方で戦いのあった上野に西郷さんがいるのだろう…。

靖国の大村益次郎像は大熊氏広作。日本初の西洋式銅像だそうで。彼の没年は1869年。ってことはこちらも銅像の制作は25年後なのですね。

皇居の楠木正成像は高村光雲作。

人物チョイスはやっぱり謎のまま。

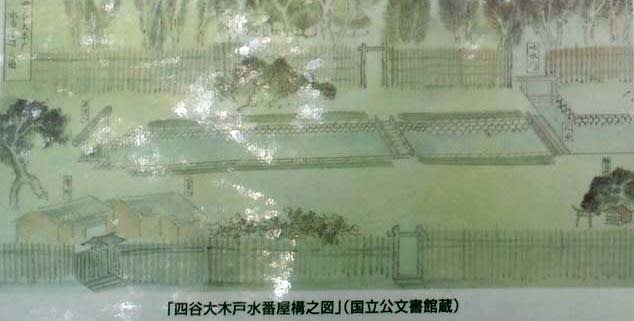

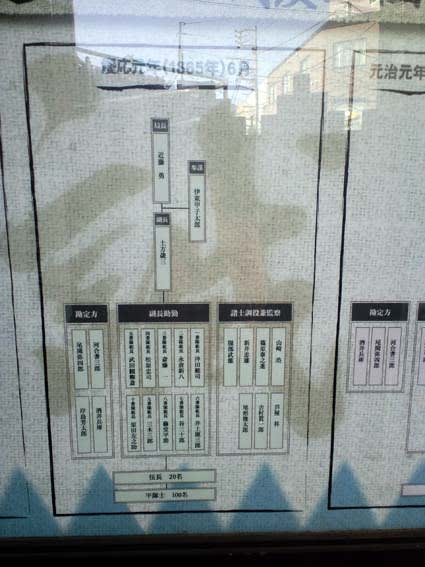

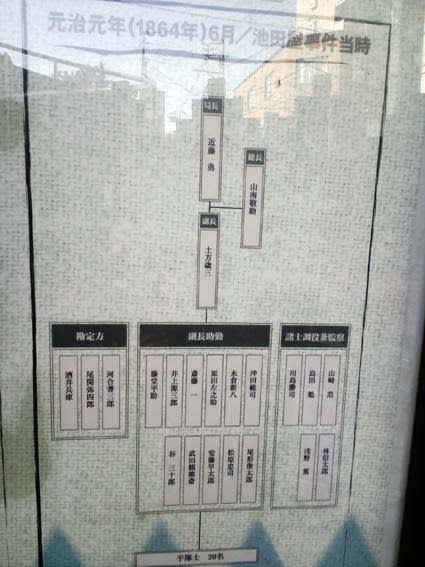

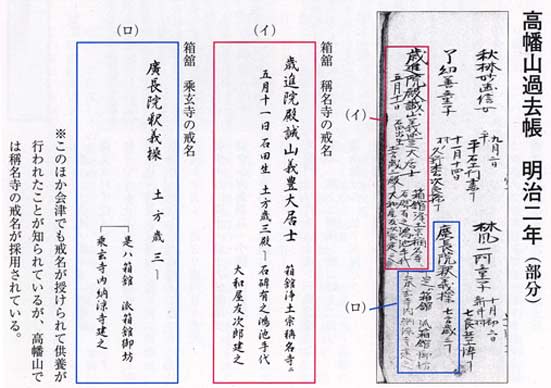

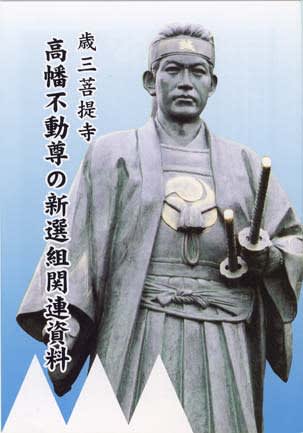

こんなのを見つけました。

こんなのを見つけました。

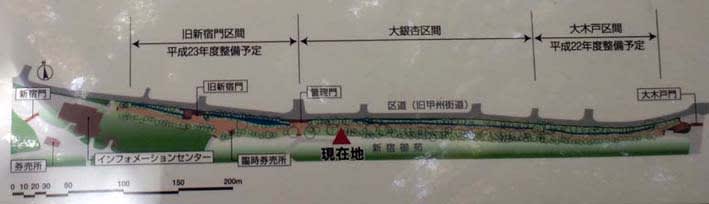

…今、気づいたんですが、携帯のカメラで地図を写しておけば、覚える必要なかったんじゃあ…)

…今、気づいたんですが、携帯のカメラで地図を写しておけば、覚える必要なかったんじゃあ…)