トップ画像は旧国技館です。

立て札発見…旧国技館は、天保4年(1833)から回向院で相撲興行が行われていたことから、明治42年(1909)に、東京駅・日本銀行などを設計した辰野金吾が設計を監修、回向院の境内に建設されました。

建設費は二十八万円(現在の価値では75億円程)です。

ドーム製屋根の洋風建築で、収容人数は13000人。開館当時は両国元町常設館という名前でしたが、翌年から国技館という呼び方が定着し、大鉄傘(だいてつさん)と愛称されました。

しかし、東京大空襲まで、三度の火災に見舞われるなど御難続きで、戦後は進駐軍(GHQ)に接収されました。返還後は日大講堂として利用されていましたが、老朽化の為昭和58年(1983)に解体されました。

左手奥の両国シティコアビル中庭の円形は、当時の土俵の位置を示しています。

さて、時刻は…。15時59分

ダメだぁ~~。もう間に合わない~~…

ダメだぁ~~。もう間に合わない~~…

相撲博物館は国技館の中にあるのね。開館時間は10:00-16:30までなのね。

回向院からだと…。約10分はかかるかも?そんなん、時間内に着いても見る時間はないわっ。

残念ですが、相撲博物館はまたの機会に致しましょう~。だって走れないもの…。敗因はアレだ。芝公園から汐留駅まで歩いた!&両国で吉良上野介屋敷跡&回向院を探して迷った!ダブルコンポが効いてるわ

ならもう撤収さ。

サクサクと都営大江戸線両国駅を目指します。

ん?なんか発見!

横綱土俵入り?

横綱土俵入り?

何げに楽しいなあ~

あ。手形。これ、富岡八幡宮にも似たのあった!朝青龍のがあったかどうかは忘れた!

あ。手形。これ、富岡八幡宮にも似たのあった!朝青龍のがあったかどうかは忘れた!

ああっ!!!両国観光案内所発見!こ、こんな所に…。

ここにあるって知ってたら、最初に聞きに来たよっ

凹むぜ~

凹むぜ~ ま。な。江戸下町木札探しも出来たしな。両国で迷ったのは全く無駄ではなかったが…。富岡八幡宮

ま。な。江戸下町木札探しも出来たしな。両国で迷ったのは全く無駄ではなかったが…。富岡八幡宮 回向院

回向院 両国国技館と相撲の歴史を舞台を巡って楽しかったしな。

両国国技館と相撲の歴史を舞台を巡って楽しかったしな。

って負け惜しみをこぼしつつ、JR両国駅まで戻って来た。

都営地下鉄大江戸線の乗り場はまだ先。江戸東京博物館の裏にある。

「せっかくだから、江戸東京博物館の売店覗く?」「そうね」ってな事で江戸東京400年の歴史と文化を紹介する博物館の売店へ。売店に入るのに入場料はいらない。うっかり江戸の本を冷やかしてしまった~。

「あっこさん、今何時?」

「16時20分」

イカ~~ン!これ以上遅くなったら、通勤客の帰宅ラッシュ時刻とかち合ってしまう~~~。

先を急いでると、なんかでかい石像発見!!!

誰これ!

「徳川家康公鷹狩りの図?」

画像ではでかさが伝わりませんが、アナタが思い浮かべた約3倍の大きさと思って下さい。

つ・疲れた~。

「じゃね~。次は2月3日に節分祭巡りでお会いしましょう~。お疲れ~」とあっこさんとお別れして、帰宅の途に着きました。

が、話はここで終われない。

い…痛い…。

分かりますう~?私、右足の親指にでっかいマメが出来てしまいました。この日どんだけ歩いたのか?うっかり歩数計のカウンターを記録するの忘れてしまいましたが、少なくとも2万歩は超えてたよな?

つーか、寒いからと言って、靴下2枚重ねばきをしてはイカンな。摩擦だかなんだかでマメが出来る…。

どうすっかな~??

ってな事で、帰宅後まずやったのはWEBで「足のまめの治療法」をググることでした…。

もうさぁ~、若くないんだから。詰め込み観光は止めようよ自分。少しは余裕を持って散歩しょうよ。

な~んて反省したのはこの時だけ。2月3日もまたまた詰め込み過ぎな散歩になってしまうのでした…。

長々と1月27日の赤穂浪士散歩を連載しちゃいましたが、終わってみれば今回の散歩は赤穂浪士と大相撲散歩で綺麗にまとまりました。

あっこさん。後日、皇居・東御苑の「松の廊下跡」も訪問すればコンプリートだよ。

…つーか、こんなに時間のかかる記事は今回限りにしたい…。何日かかったか…。私、大学で歴史を専攻してたけどね。日本近代史じゃなかったのよ。ほぼ中国の歴史しか勉強してないの~~。基礎知識が不足してるから、調べるの時間がかかるの~~(魂の叫び)

ふっ。反省…なんて空しい言葉。

ちなみに野望達成の図

切腹最中&吉良まんじゅうそろい踏みです。

切腹最中&吉良まんじゅうそろい踏みです。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

ここ数日、3.11東日本大震災関連の番組が連日放送されている。しょうがないんだけどね。当たり前なんだけどね。画像によってあの日が再現されるのはいかんのね。

どういかんのか?

昨日、あまりに息苦しくて血圧測ったら、数値が…。191:92:112でした

上が191!だったのも大概なんですが、脈拍が112だったのがどうにもこうにも…

例えるなら、常に100メートル走してる状態です。100メートル走ならば、走るのを止めれば心臓のバクバクは元に戻りますが、私の場合、主な原因が日々飲んでる薬の副作用なので薬の作用する時間が終わるまで基本息苦しいのは続きます。

それにしても数値が悪過ぎる~~。

今回のは他に原因があるとしか…。

心当たりで一番に浮かんだのは、東日本大震災の映像を金曜に見すぎた為じゃないかな?あれがストレスになったのか?そう言えば、去年の3月11日は金曜日だったよな…。

ともかく、安静にしてやり過ごすしかないわ~~。もうカンベンして~~。

立て札発見…旧国技館は、天保4年(1833)から回向院で相撲興行が行われていたことから、明治42年(1909)に、東京駅・日本銀行などを設計した辰野金吾が設計を監修、回向院の境内に建設されました。

建設費は二十八万円(現在の価値では75億円程)です。

ドーム製屋根の洋風建築で、収容人数は13000人。開館当時は両国元町常設館という名前でしたが、翌年から国技館という呼び方が定着し、大鉄傘(だいてつさん)と愛称されました。

しかし、東京大空襲まで、三度の火災に見舞われるなど御難続きで、戦後は進駐軍(GHQ)に接収されました。返還後は日大講堂として利用されていましたが、老朽化の為昭和58年(1983)に解体されました。

左手奥の両国シティコアビル中庭の円形は、当時の土俵の位置を示しています。

さて、時刻は…。15時59分

ダメだぁ~~。もう間に合わない~~…

ダメだぁ~~。もう間に合わない~~…

相撲博物館は国技館の中にあるのね。開館時間は10:00-16:30までなのね。

回向院からだと…。約10分はかかるかも?そんなん、時間内に着いても見る時間はないわっ。

残念ですが、相撲博物館はまたの機会に致しましょう~。だって走れないもの…。敗因はアレだ。芝公園から汐留駅まで歩いた!&両国で吉良上野介屋敷跡&回向院を探して迷った!ダブルコンポが効いてるわ

ならもう撤収さ。

サクサクと都営大江戸線両国駅を目指します。

ん?なんか発見!

横綱土俵入り?

横綱土俵入り?

何げに楽しいなあ~

あ。手形。これ、富岡八幡宮にも似たのあった!朝青龍のがあったかどうかは忘れた!

あ。手形。これ、富岡八幡宮にも似たのあった!朝青龍のがあったかどうかは忘れた!ああっ!!!両国観光案内所発見!こ、こんな所に…。

ここにあるって知ってたら、最初に聞きに来たよっ

凹むぜ~

凹むぜ~ ま。な。江戸下町木札探しも出来たしな。両国で迷ったのは全く無駄ではなかったが…。富岡八幡宮

ま。な。江戸下町木札探しも出来たしな。両国で迷ったのは全く無駄ではなかったが…。富岡八幡宮 回向院

回向院 両国国技館と相撲の歴史を舞台を巡って楽しかったしな。

両国国技館と相撲の歴史を舞台を巡って楽しかったしな。って負け惜しみをこぼしつつ、JR両国駅まで戻って来た。

都営地下鉄大江戸線の乗り場はまだ先。江戸東京博物館の裏にある。

「せっかくだから、江戸東京博物館の売店覗く?」「そうね」ってな事で江戸東京400年の歴史と文化を紹介する博物館の売店へ。売店に入るのに入場料はいらない。うっかり江戸の本を冷やかしてしまった~。

「あっこさん、今何時?」

「16時20分」

イカ~~ン!これ以上遅くなったら、通勤客の帰宅ラッシュ時刻とかち合ってしまう~~~。

先を急いでると、なんかでかい石像発見!!!

誰これ!

「徳川家康公鷹狩りの図?」

画像ではでかさが伝わりませんが、アナタが思い浮かべた約3倍の大きさと思って下さい。

つ・疲れた~。

「じゃね~。次は2月3日に節分祭巡りでお会いしましょう~。お疲れ~」とあっこさんとお別れして、帰宅の途に着きました。

が、話はここで終われない。

い…痛い…。

分かりますう~?私、右足の親指にでっかいマメが出来てしまいました。この日どんだけ歩いたのか?うっかり歩数計のカウンターを記録するの忘れてしまいましたが、少なくとも2万歩は超えてたよな?

つーか、寒いからと言って、靴下2枚重ねばきをしてはイカンな。摩擦だかなんだかでマメが出来る…。

どうすっかな~??

ってな事で、帰宅後まずやったのはWEBで「足のまめの治療法」をググることでした…。

もうさぁ~、若くないんだから。詰め込み観光は止めようよ自分。少しは余裕を持って散歩しょうよ。

な~んて反省したのはこの時だけ。2月3日もまたまた詰め込み過ぎな散歩になってしまうのでした…。

長々と1月27日の赤穂浪士散歩を連載しちゃいましたが、終わってみれば今回の散歩は赤穂浪士と大相撲散歩で綺麗にまとまりました。

あっこさん。後日、皇居・東御苑の「松の廊下跡」も訪問すればコンプリートだよ。

…つーか、こんなに時間のかかる記事は今回限りにしたい…。何日かかったか…。私、大学で歴史を専攻してたけどね。日本近代史じゃなかったのよ。ほぼ中国の歴史しか勉強してないの~~。基礎知識が不足してるから、調べるの時間がかかるの~~(魂の叫び)

ふっ。反省…なんて空しい言葉。

ちなみに野望達成の図

切腹最中&吉良まんじゅうそろい踏みです。

切腹最中&吉良まんじゅうそろい踏みです。 人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへここ数日、3.11東日本大震災関連の番組が連日放送されている。しょうがないんだけどね。当たり前なんだけどね。画像によってあの日が再現されるのはいかんのね。

どういかんのか?

昨日、あまりに息苦しくて血圧測ったら、数値が…。191:92:112でした

上が191!だったのも大概なんですが、脈拍が112だったのがどうにもこうにも…

例えるなら、常に100メートル走してる状態です。100メートル走ならば、走るのを止めれば心臓のバクバクは元に戻りますが、私の場合、主な原因が日々飲んでる薬の副作用なので薬の作用する時間が終わるまで基本息苦しいのは続きます。

それにしても数値が悪過ぎる~~。

今回のは他に原因があるとしか…。

心当たりで一番に浮かんだのは、東日本大震災の映像を金曜に見すぎた為じゃないかな?あれがストレスになったのか?そう言えば、去年の3月11日は金曜日だったよな…。

ともかく、安静にしてやり過ごすしかないわ~~。もうカンベンして~~。

赤穂義士遺蹟 吉良邸跡と書かれてます。

赤穂義士遺蹟 吉良邸跡と書かれてます。 忠臣蔵 吉良上屋敷跡

忠臣蔵 吉良上屋敷跡

吉良邸見取図発見。

吉良邸見取図発見。 吉良方の戦死者17名。

吉良方の戦死者17名。 みしるし洗いの井戸(首洗い井戸)

みしるし洗いの井戸(首洗い井戸) こんなんありました。

こんなんありました。 公園内には吉良上野介の像が設置してある。

公園内には吉良上野介の像が設置してある。 画像の中の家紋が見えますか?

画像の中の家紋が見えますか? 公園内にあるお稲荷様

公園内にあるお稲荷様 吉良邸裏門跡

吉良邸裏門跡

少し迷いましたが見つかりました。

少し迷いましたが見つかりました。

尺振八の共立学舎跡。

尺振八の共立学舎跡。 本因坊の屋敷跡

本因坊の屋敷跡 塩原太助炭屋跡

塩原太助炭屋跡 前原伊助宅跡

前原伊助宅跡

山門

山門

本堂

本堂 大石内蔵助良雄の像

大石内蔵助良雄の像 血染めの梅・血染めの石

血染めの梅・血染めの石

御灰骨堂

御灰骨堂

店頭営業室の吹き抜け~。凄~い

店頭営業室の吹き抜け~。凄~い

天井に丸い花形飾り(ロゼット)があしらってあります。2階の回廊を進み、いただいたしをりの見学順路に従って進むと、まず資料展示室に入ります。

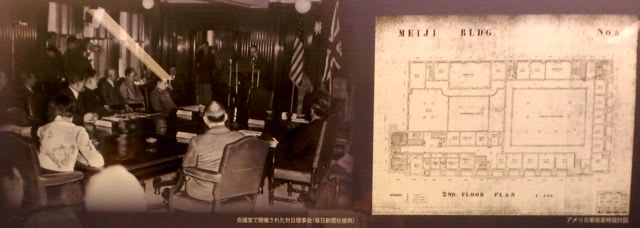

天井に丸い花形飾り(ロゼット)があしらってあります。2階の回廊を進み、いただいたしをりの見学順路に従って進むと、まず資料展示室に入ります。 画像撮影に失敗したんですが、上の画像はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)がアメリカ極東空軍司令部(FEAF)として明治生命館を接収。ここで最高司令官の諮問機関として米・英・中・ソの4カ国代表による対日理事会(ACJ)が設置。昭和21年(1946)4月5日、第一回会議が行われた2階会議室の様子です。

画像撮影に失敗したんですが、上の画像はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)がアメリカ極東空軍司令部(FEAF)として明治生命館を接収。ここで最高司令官の諮問機関として米・英・中・ソの4カ国代表による対日理事会(ACJ)が設置。昭和21年(1946)4月5日、第一回会議が行われた2階会議室の様子です。

画像左奥でマッカーサーは演説したんだつて。会議は何回も行われました。サンフランシスコ講和条約が発効され、GHQが廃止された昭和27年(1952)まで164回も会議は開かれたそうですよ。……日本の未来がここで動いたんです。そう思うとここは歴史の現場なんですね。

画像左奥でマッカーサーは演説したんだつて。会議は何回も行われました。サンフランシスコ講和条約が発効され、GHQが廃止された昭和27年(1952)まで164回も会議は開かれたそうですよ。……日本の未来がここで動いたんです。そう思うとここは歴史の現場なんですね。

薬王寺

薬王寺 金沢八幡神社です。

金沢八幡神社です。

次の次の目的地だった安立寺さんです。

次の次の目的地だった安立寺さんです。

アンネのバラ。

アンネのバラ。

こちらはかつての図書館です。

こちらはかつての図書館です。

「このオルガンは、アメリカのMason and Hamlin会社製のLiszt Organと言い、1914年当時、明治学院教授A.K.ライシャワー博士の尽力で米国プレスビテリアン•リフォームド両ミッションから学院に贈られたもので、現在我が国においてはほとんど唯一のものではないかと思われる」譜面台に解説文が置いてありました。

「このオルガンは、アメリカのMason and Hamlin会社製のLiszt Organと言い、1914年当時、明治学院教授A.K.ライシャワー博士の尽力で米国プレスビテリアン•リフォームド両ミッションから学院に贈られたもので、現在我が国においてはほとんど唯一のものではないかと思われる」譜面台に解説文が置いてありました。

回廊はこんな感じ。

回廊はこんな感じ。