金子大栄先生は父と息子、姑と嫁の問題は人類始まってからの問題だ、というようなことを言っている。

だったら母親と娘とはうまくいっているかというと、これはこれでなかなか大変らしい。

佐野洋子『シズコさん』は佐野洋子氏と母親の愛と憎しみの話。

「四歳位の時、手をつなごうと思って母さんの手に入れた瞬間、チッと舌打ちして私の手をふりはらった。私はその時、二度と手をつながないと決意した。その時から私と母さんのきつい関係が始まった」

「私は母を母としてではなく、人として嫌いだった」

「私はずっと母を嫌いだった。ずっと、ずっと嫌いだった」

そして、母親に対する恨みつらみをこれでもかというほど書いている。

「母は誰にもごめんなさいとありがとうを云わない人だった」

ひどい母親だなと思うのだが、しかし佐野洋子氏の母親は料理、縫い物、家の片づけ、客の応対その他、家事については有能だし、他人には親切で優しく、人に好かれて頼りにされた。

母親は70歳で胃がんになり胃の摘出をしたとき、3人の娘ではなく、親友が病院にほとんどつききりで世話をしているほどである。

小説家は身内や知り合いのことを小説の中で書くから世界が狭くなるとどこかで読んだが、『シズコさん』に書かれている悪口は母親に対するものばかりではない。

叔母(母親の妹)の顔のまずさについて妹とずけずけ話をし、その妹たちに対しても要領がいいと書くのを忘れない。

「妹は何故か人が居る所でことさらテレビの中みたいな優しい人をやってくれるのだ」

「そして妹は夜になるとくたくたに疲れてイライラした」

母親を追い出した弟の嫁は思わず笑ってしまうほどの悪妻。

親戚にも遠慮しない。

伯父(父親の兄)のことを「あの伯父さんは死ぬまで悪党だったよ」と言い切る。

ここまで書いて大丈夫なのだろうかと心配になった。

母親に対する感情は恨み、憎しみだけではない複雑なものがある。

「私は母を好きになれないという自責の念から解放された事はなかった」

母親は77歳の時に、弟の妻に自分が建てた家を追い出される。

佐野洋子氏の家に同居するのだが、2年足らずで老人ホームに入れる。

「私は母を愛さなかったという負い目のために、最上級のホームを選ばざるを得なかった」

「私はお金をかき集めた。貯金をはき出し自分の年金保険もはがし、すってんてんになった。毎月かかる経費は三十万以上だったが、何とかなると私は大胆だった。

私は母を金で捨てたとはっきり認識した」

母親への生理的嫌悪感もはっきりと書いている。

「私は素手で母の首にさわるなんて嫌だ。母さんの匂いが嫌だ。私は洗たく機でなくっちゃあ母さんの下着洗えない」

しかし、母親が呆け、子どもたちのこともわからなくなると、見舞いに行くと、「母さんの目が急に少女マンガの星がやどる様に光る。喜びが爆発、顔全体が、まるで赤ん坊が笑う様になる」

「あの母さんの目と顔の表情を見る様になって、私は母さんをさわれる様になった」

どうして気持ちに変化が生まれたのだろうか。

母親のふとんにいっしょに寝て話をしているうちに涙が湧き出してきて、「ごめんね、母さん、ごめんね」という言葉が出てきた。

「私悪い子だったね、ごめんね」

「私の方こそごめんなさい。あんたが悪いんじゃないのよ」

そして佐野洋子氏はこう書く。

「母さん、呆けてくれて、ありがとう。神様、母さんを呆けさせてくれてありがとう」

「何十年も私の中でこりかたまっていた嫌悪感が、氷山にお湯をぶっかけた様にとけていった」

「私はほとんど五十年以上の年月、私を苦しめていた自責の念から解放された。

私は生きていてよかったと思った。本当に生きていてよかった。こんな日が来ると思っていなかった」

いささかオーバーな表現ではある。

中村うさぎ氏は『私という病』で

「親だって人間だ、神様じゃないんだから完璧じゃないのは当たり前じゃん、と思えるようになって初めて、人は親に対する過剰な期待や失望や恐怖から逃れられるのだ。それは「親を許す」という行為でもある。同じ人間として対等な目線にならなければ、我々はいつまでも「親を許す」こともできず、したがって「親に支配される」ことからも逃れられない。要するに、「自立できない」のだ」

と言っているが、佐野洋子氏はこういう割り切ったわけではないように思う。

ヘンリー・フォンダとジェーン・フォンダ父娘は絶縁状態だったのだが、『黄昏』という仲の悪い親子が和解するという映画で共演した。

そんな簡単にこじれた関係が修復されるものかいなといささか白けたが、『シズコさん』にもちょっとそういう感じがする。

佐野洋子氏の母親は2006年8月に93歳で死ぬのだが、佐野洋子氏(1938年生まれ)はその数年前に乳ガンがんになり、乳ガンの再発が骨に転移して葬式では歩けなくて車椅子なのである。

そして、『シズコさん』は2006年1月号から2007年12月号まで「波」に連載されている。

ガンになって自らの死を目の前にし、そして母親が寝たきり・呆けになったことで、重くのしかかっていた母親への思いが変わってきたのか、それとも『シズコさん』を書くことが母親との確執を溶けさせたのだろうか。

それで思ったのは、よくポックリ死にたいと言うが、死んでいく本人はそれでいいとして、残された者としては突然死なれてしまうと、死者との間にある問題が整理されず、中途半端なままになってしまい、それが負い目となっていつまでも引きずってしまうのではないかということである。

その意味でも、きちんと別れをする時間が必要だなと思う。

『シズコさん』について一つ文句を書くと、母親を弁護しているのかもしれないが、こんなことを書いている。

「いつから母はあの様な人になったのか私ははっきりわかる。

終戦のどさくさのあと民主主義というなじみのないものの洗礼を受けたからだ。

母は父に口答えをする様になり、子供をこづき回す様になった。時代のしつけに埋もれていた女の価値観が全部はがれ落ちたのだ」

「片手落ちの民主主義で、権利はどこまでも主張し、権利と義務が表裏一体であることに気づかない様なのである」

佐野洋子氏からこんなお説教を聞きたくない。

最新の画像[もっと見る]

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

ボー・バーナム『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』

5年前

ボー・バーナム『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』

5年前

-

森達也『i -新聞記者ドキュメント-』

5年前

森達也『i -新聞記者ドキュメント-』

5年前

-

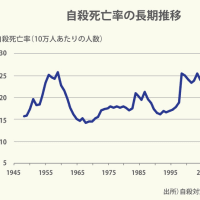

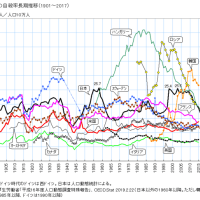

日本の自殺

5年前

日本の自殺

5年前

-

日本の自殺

5年前

日本の自殺

5年前

-

アメリカの多様性

5年前

アメリカの多様性

5年前

-

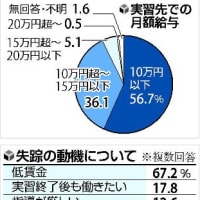

入管法改正案とカファラ制度

6年前

入管法改正案とカファラ制度

6年前

-

マイケル・モス『フードトラップ』

6年前

マイケル・モス『フードトラップ』

6年前

幼いころ、「母性」と「異性」の両面を見せつけられた小生にとって、母親の呆けは遅すぎた「親からの自立」でした。

自らは望む距離感を得られない「母子」という関係は、ヒトにとって永遠の課題なんでしょうね。

この人の場合は、父親の認知症ということから感じられたことなのでしょう。

他の人だったらどうでもないことが、家族だとあれこれありますからね。

家族の問題はやっかいです。