文明批評の名著として知られる、カミール・パーリアの『性のペルソナ』を読み始めたところ。

パーリアいわく、女=自然、男=理性であり、「比喩的に言えば、すべてのヴァギナは秘密の歯を持っている。というのも男性自身は、入っていった時よりも必ず小さくなって出てくる。受胎の基本的仕組みには、男の能動的行為が必要だが、女はひたすら受け身でありさえすればいい。したがって、社会的交渉としてではなく自然な営みとして見れば、セックスとはいわば、女が男のエネルギーを吸い取る行為である」ことから、ギリシャ神話やユダヤ/キリスト教を基盤とする西欧文明とは、男性が自然(=女)を克服し、超越しようとして発達させた、壮大な妄想の伽藍であると。

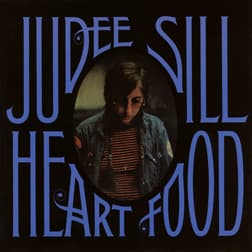

ジュディ・シル(Judee Sill, 1944-79)。

継父の家庭内暴力、自身も強盗でムショ暮らし、麻薬など荒れた私生活の一方、天使が舞い降りたかのごとく繊細で神々しい曲に満ちた2作のアルバムを残し、35歳で麻薬過剰摂取のため世を去った女性シンガー・ソングライター。

生前は不遇だったが、2000年代に入って再評価が進み、未発表のままだった3作目やライブ音源、トリビュート盤などがリリース。

XTCのアンディ・パートリッジいわく、「XTCの音楽にビーチ・ボーイズ(ブライアン・ウィルソン)の影響が感じられるとしばしば言われたけど、僕は1986年までビーチ・ボーイズを聞いたことがなかった。おそらく、18歳の時にガールフレンドから勧められて聞いたジュディ・シルを大好きになったことで、彼女から受けた影響が、リスナーにとってブライアン・ウィルソンのスピリチュアルな雰囲気と重なるように思われたのだろう。 "The Kiss" は今も涙なしでは聞けないよ」

最初の章だけでも、いわゆるフェミニズムに対し繰り返し批判・攻撃を加える『性のペルソナ』

「彼女らは、すべての階層性は抑圧的であり社会的虚構だとして、政治上の男女の平等を追求するあまり、性から権力闘争の側面を取り除こうとして、自然と敵対する立場に立つ羽目になった。しかし性とはおのずから権力である。個人のアイデンティティもまた闘争であり権力である。西欧文明には、搾取的でない関係は存在しない」

ジュディ・シルは、刑務所内の教育プログラムでキリスト教と教会音楽に感銘を受け、JSバッハなど宗教音楽の要素を取り入れたソングライティングを身につける。

私は彼女の曲を聞くと(特に "Soldier of the Heart" )、萩尾望都の初期作品と重なるものを感じるのだが、萩尾さんもヘッセのような西欧の文芸の影響下にありつつ、過去にないマンガを世に問うた人であった。

初期のマンガは、身近なことを描いても、根底には「男と女とは」「人間にとって社会とは」といった問題意識が流れており、萩尾さんがビッグになり、ファンも年を重ねて「欺瞞的な専業主婦層」に移行するにつれ、相互作用的に(一見野心作でも)内容が凡庸になっていったのだと思う。

ジュディ・シルの死は同じ時代、まったく報じられなかった。その腕には、交通事故の後遺症の痛みから逃れるための麻薬を打つ注射針が刺さったままであったという。

もし彼女が売れていれば、作風が平凡になっていったのかは分からないが、人間とは生きているというだけで闘いから決して逃れられない運命なのだろうか–

iTunes Playlist "Judee Sill Playlist" 36 minutes

1) Crayon Angels (1971 - Judee Sill)

2) Lady-O (1971 - Judee Sill)

3) Jesus Was a Cross Maker (1971 - Judee Sill)

4) Ridge Rider (1971 - Judee Sill)

5) Lopin' Along Through the Cosmos (1971 - Judee Sill)

6) Abracadabra (1971 - Judee Sill)

7) There's a Rugged Road (1973 - Heart Food)

8) The Kiss (1973 - Heart Food)

9) Soldier of the Heart (1973 - Heart Food)

10) Jesus Was a Cross Maker / Frida Hyvönen (2009 - Crayon Angel: A Tribute to the Music of Judee Sill)

パーリアいわく、女=自然、男=理性であり、「比喩的に言えば、すべてのヴァギナは秘密の歯を持っている。というのも男性自身は、入っていった時よりも必ず小さくなって出てくる。受胎の基本的仕組みには、男の能動的行為が必要だが、女はひたすら受け身でありさえすればいい。したがって、社会的交渉としてではなく自然な営みとして見れば、セックスとはいわば、女が男のエネルギーを吸い取る行為である」ことから、ギリシャ神話やユダヤ/キリスト教を基盤とする西欧文明とは、男性が自然(=女)を克服し、超越しようとして発達させた、壮大な妄想の伽藍であると。

ジュディ・シル(Judee Sill, 1944-79)。

継父の家庭内暴力、自身も強盗でムショ暮らし、麻薬など荒れた私生活の一方、天使が舞い降りたかのごとく繊細で神々しい曲に満ちた2作のアルバムを残し、35歳で麻薬過剰摂取のため世を去った女性シンガー・ソングライター。

生前は不遇だったが、2000年代に入って再評価が進み、未発表のままだった3作目やライブ音源、トリビュート盤などがリリース。

XTCのアンディ・パートリッジいわく、「XTCの音楽にビーチ・ボーイズ(ブライアン・ウィルソン)の影響が感じられるとしばしば言われたけど、僕は1986年までビーチ・ボーイズを聞いたことがなかった。おそらく、18歳の時にガールフレンドから勧められて聞いたジュディ・シルを大好きになったことで、彼女から受けた影響が、リスナーにとってブライアン・ウィルソンのスピリチュアルな雰囲気と重なるように思われたのだろう。 "The Kiss" は今も涙なしでは聞けないよ」

最初の章だけでも、いわゆるフェミニズムに対し繰り返し批判・攻撃を加える『性のペルソナ』

「彼女らは、すべての階層性は抑圧的であり社会的虚構だとして、政治上の男女の平等を追求するあまり、性から権力闘争の側面を取り除こうとして、自然と敵対する立場に立つ羽目になった。しかし性とはおのずから権力である。個人のアイデンティティもまた闘争であり権力である。西欧文明には、搾取的でない関係は存在しない」

ジュディ・シルは、刑務所内の教育プログラムでキリスト教と教会音楽に感銘を受け、JSバッハなど宗教音楽の要素を取り入れたソングライティングを身につける。

私は彼女の曲を聞くと(特に "Soldier of the Heart" )、萩尾望都の初期作品と重なるものを感じるのだが、萩尾さんもヘッセのような西欧の文芸の影響下にありつつ、過去にないマンガを世に問うた人であった。

初期のマンガは、身近なことを描いても、根底には「男と女とは」「人間にとって社会とは」といった問題意識が流れており、萩尾さんがビッグになり、ファンも年を重ねて「欺瞞的な専業主婦層」に移行するにつれ、相互作用的に(一見野心作でも)内容が凡庸になっていったのだと思う。

ジュディ・シルの死は同じ時代、まったく報じられなかった。その腕には、交通事故の後遺症の痛みから逃れるための麻薬を打つ注射針が刺さったままであったという。

もし彼女が売れていれば、作風が平凡になっていったのかは分からないが、人間とは生きているというだけで闘いから決して逃れられない運命なのだろうか–

iTunes Playlist "Judee Sill Playlist" 36 minutes

1) Crayon Angels (1971 - Judee Sill)

2) Lady-O (1971 - Judee Sill)

3) Jesus Was a Cross Maker (1971 - Judee Sill)

4) Ridge Rider (1971 - Judee Sill)

5) Lopin' Along Through the Cosmos (1971 - Judee Sill)

6) Abracadabra (1971 - Judee Sill)

7) There's a Rugged Road (1973 - Heart Food)

8) The Kiss (1973 - Heart Food)

9) Soldier of the Heart (1973 - Heart Food)

10) Jesus Was a Cross Maker / Frida Hyvönen (2009 - Crayon Angel: A Tribute to the Music of Judee Sill)

| Judee Sill (US Release) |

| Judee Sill | |

| Rhino/Elektra |

| Rhino Hi-Five: Judee Sill |

| Judee Sill | |

| Rhino/Elektra |

揺さぶられるものがありますよね。

なるほど~。

萩尾さんのマンガって、ヘッセの影響下というの、

納得できます。

今、手元に残してあるヘッセは『デーミアン』だけ。

「闘い」と捉えるか、それを通り越して、

「次はなにが起こるのか?やれるもんならやってみな!」と捉える人もいるでしょうね。

現実が悲惨なほど、音楽に理想を求めるというか–