カンネーの戦いについて少し補足を。

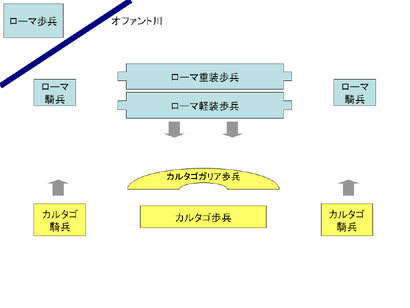

ハンニバルの戦いは常に「騎兵」の機動力を利用し敵を包囲するものでした。この騎兵の有効性にローマが気づいていなかったわけではありません。しかし、騎兵の増強についてはしたくても出来ない、という状態でした。当時、馬という生き物自体の産地が少なかったため、馬を手に入れること自体難しいものでした。ハンニバルが騎兵を編成できたのはカルタゴの同盟国にヌミディア(現在のアルジェリア)という馬産地があったためです。

更には馬を手に入れても馬を乗りこなす兵を養成するのが一苦労でした。当時はまだアブミが発明されていないので、馬を乗りこなす、ましてや馬に乗って戦う、ためには相当の訓練が必要だったのです。

ちなみにこのヌミディアはカルタゴ完全崩壊のきっかけとなります。

さて、カンネーで完膚なきまでローマ軍をたたいたハンニバル軍。カンネーからローマ本国は目と鼻の先。ハンニバル軍の蹄の音はローマ市街地のすぐそばまで響いています。ハンニバルの悪魔的戦略はローマ本国に伝わりローマ市民は眠れぬ夜を過ごすこととなります。今でもイタリアの子供は「ハンニバルが来るよ」と言うと泣き止むとか。

勢いにのるハンニバル軍の兵士たちは「今こそローマ本国攻めを!」と声を上げます。

しかしハンニバルはそれに賛同しませんでした。

ローマ本国を攻めるには兵糧が足りないのです。ハンニバルはあくまで万全の体制を期すために引き続きローマ同盟都市攻めの続行を決意します。

このとき、強く本国攻めを主張した騎兵隊長がハンニバルに告げた言葉が残っています。曰く「あなたは勝利を得る方法を知っているが、その活かし方を知らない」

歴史に「もし」はありませんが、このハンニバルの戦略は正しかったのかどうか?もしかするとここで本国攻めを行っていれば勝てたのかも知れないし、ハンニバルの予想通り兵糧不足に陥り負けていたかもしれない。誰にも分からないことではあります。

一方、ローマ元老院、こうなってはハンニバルにローマ本国が攻められるか、あるいはローマがハンニバルを倒すか二つに一つ、攻撃か防衛かどちらに専念する、という悠長なことは言っていられません。守りつつ攻める、この方法で行くこと選択します。

守りを任せたのは「ローマの盾」ファビウス64歳。

一時は彼の持久戦法でハンニバルを追い詰めたものの世論がそれを許さずいったん一線を退いていた将軍、彼に再度依頼し、ローマ本国の防備を任せます。

もう一人は「ローマの剣」マルケルス。

ガリア人征伐で凱旋式を挙げた名将このとき55歳。彼にはハンニバルの手に落ちたシラクサをはじめ旧同盟都市の奪還、及びハンニバルの徹底追走を指示します。

しかしもうひとつ、攻めるべきところがありました。それはハンニバルの本国であるスペイン。結局のところ、ここをたたかなければハンニバルはいつでも自身の国に帰ることができ、そしてまたいつ力を溜めてイタリアに戻ってくるか分からないのです。

このスペイン攻めの総司令官選びは難航を極めました。あくまでローマを守らねばいけないので歴戦の将軍はローマ近辺に配置するしかなくそもそも駒が居ない。更にはスペイン攻めの間、ずっと軍団を任せられる力量がなければいけないだけではなく、カンネーでの敗戦で自信を喪失している兵士たちを奮い立たせる将軍でなくてはいけない。

この困難な遠征に自ら手を上げたのは「蠍」を意味する名を持つスキピオ。16歳の時に初陣となるティチーノで父である執政官コルネリウスをすんでのところで救ってからというもの、トラジメーノ、カンネーと戦い続けてきました。しかしこのとき弱冠25歳、元老院になる資格(被選挙権は30歳)すら持っていなかった若者でした。

誰もがこの名も無き若将の申し出を一笑に付します。そして最後には「やりたいと言っているのだからやらせればいい」と半ば黙認する形でスキピオのスペイン遠征を許します。

結果、この3作戦は功を奏します。

まずローマの剣、マルケルスがシチリア攻略に成功したことでハンニバルには海からのカルタゴによる補給路を絶たれます。

余談にはなりますがこのシチリア攻略の際、シチリアに上陸しようとするローマ海軍を困らせたのが「シラクサの天才」大数学者アルキメデス。

彼考案による「鶴」と呼ばれる投石器、「サンブカ(楽器の一種)」と呼ばれる落水装置、そして後に「光の武器」と呼ばれる鏡を使った装置はことごとくローマ海軍の上陸を妨げます。

マルケルスは「老いぼれ一人にここまで手こずらせられるとは」と憤慨したと言われています。シチリア攻略はシチリア側の一人の裏切り者の内通によりなんとか成功します。マルケルスはアルキメデスの才を尊重し彼を生きて捕えるよう兵士に指示しますが、地面に書いた図形を踏んでいた兵士に怒ったアルキメデスが「私の円を踏むな!」と意見をしたことから彼は殺されます。彼の死を聞いたマルケルスは彼を丁重に葬ったと言われています。

(つまり、漫画『エウレーカ』はまったくのフィクション、というわけでもないんですねー)

ファビウスとマルケルス、ローマの盾と剣の活躍により、ハンニバル軍は南イタリア地方に足止めを食らうことになります。

ローマの剣、マルケルスに対するハンニバルの評価は下記のように記されています。

「おお、神よ、あの男に対しては何をしていいかわからない。ローマ軍の持つ唯一の武人であるあの男とは、永遠に剣を付き合わせていなければならないのか。全く、勝てば勢いづき、敗れれば恥と思うあの男にとっては、戦闘意欲を刺激することでは、勝とうが負けようが同じことなのか!」

名将ハンニバルでもマルケルスを倒すのに2年の月日を要しました。

マルケルスの最後は彼自身が林を偵察していたときにハンニバルの潜めた伏兵に胸を突かれての即死でした。遺体を検分したハンニバルはそれがローマの剣、マルケルス将軍であることを認めると丁重な葬式を行い、遺灰をローマにいるマルケルスの弟に届けるよう指示したといいます。

しかしローマへ運ぶ途中、折からの強風で彼の遺灰は飛ばされてしまった、という部下の報告にハンニバルは「墓を持たないのも彼の運命だろう」とつぶやいたと言われています。

後に「ローマの剣」「ローマの盾」のことをハンニバルはこう評しています。

「ファビウスは自分にとって教師だったが、マルケルスは常に敵だった」

ファビウス、マルケルスの作戦によりハンニバルはカンネーの戦い以降、なんと13年間も南イタリアに足止めを食らうことになりました。

その間、彼の地元スペインはスキピオにより既に落城していました。スペインを統治していたハンニバルの弟も既にスキピオによって殺されています。もうハンニバルには帰る家も家族もないのです。

しかし彼にカルタゴ本国が救援を求めます。スペインを落としたスキピオがカルタゴ本国を攻めているというのです。

彼の「故郷」はあくまで父が作ったカルタゴ・ノヴァ。しかし彼の「国籍」はカルタゴ。戻る家はもうありませんがそれでも戻らなければ賊軍としてカルタゴ本国を敵に回すことになります。

彼は帰国を決意します。若き日にアルプスを越えてイタリアに入ってから16年の月日が流れていました。26歳でアルプスを越え、既に45歳になっていました。更にカルタゴ本国へ行くのは9歳の時に父に連れられスペインに旅立って以来のことです。

力を失ったカルタゴ本国に渡る彼を待つの家族でも故郷でもなく、ローマの蠍、スキピオ。

…to be continued...

ハンニバルの戦いは常に「騎兵」の機動力を利用し敵を包囲するものでした。この騎兵の有効性にローマが気づいていなかったわけではありません。しかし、騎兵の増強についてはしたくても出来ない、という状態でした。当時、馬という生き物自体の産地が少なかったため、馬を手に入れること自体難しいものでした。ハンニバルが騎兵を編成できたのはカルタゴの同盟国にヌミディア(現在のアルジェリア)という馬産地があったためです。

更には馬を手に入れても馬を乗りこなす兵を養成するのが一苦労でした。当時はまだアブミが発明されていないので、馬を乗りこなす、ましてや馬に乗って戦う、ためには相当の訓練が必要だったのです。

ちなみにこのヌミディアはカルタゴ完全崩壊のきっかけとなります。

さて、カンネーで完膚なきまでローマ軍をたたいたハンニバル軍。カンネーからローマ本国は目と鼻の先。ハンニバル軍の蹄の音はローマ市街地のすぐそばまで響いています。ハンニバルの悪魔的戦略はローマ本国に伝わりローマ市民は眠れぬ夜を過ごすこととなります。今でもイタリアの子供は「ハンニバルが来るよ」と言うと泣き止むとか。

勢いにのるハンニバル軍の兵士たちは「今こそローマ本国攻めを!」と声を上げます。

しかしハンニバルはそれに賛同しませんでした。

ローマ本国を攻めるには兵糧が足りないのです。ハンニバルはあくまで万全の体制を期すために引き続きローマ同盟都市攻めの続行を決意します。

このとき、強く本国攻めを主張した騎兵隊長がハンニバルに告げた言葉が残っています。曰く「あなたは勝利を得る方法を知っているが、その活かし方を知らない」

歴史に「もし」はありませんが、このハンニバルの戦略は正しかったのかどうか?もしかするとここで本国攻めを行っていれば勝てたのかも知れないし、ハンニバルの予想通り兵糧不足に陥り負けていたかもしれない。誰にも分からないことではあります。

一方、ローマ元老院、こうなってはハンニバルにローマ本国が攻められるか、あるいはローマがハンニバルを倒すか二つに一つ、攻撃か防衛かどちらに専念する、という悠長なことは言っていられません。守りつつ攻める、この方法で行くこと選択します。

守りを任せたのは「ローマの盾」ファビウス64歳。

一時は彼の持久戦法でハンニバルを追い詰めたものの世論がそれを許さずいったん一線を退いていた将軍、彼に再度依頼し、ローマ本国の防備を任せます。

もう一人は「ローマの剣」マルケルス。

ガリア人征伐で凱旋式を挙げた名将このとき55歳。彼にはハンニバルの手に落ちたシラクサをはじめ旧同盟都市の奪還、及びハンニバルの徹底追走を指示します。

しかしもうひとつ、攻めるべきところがありました。それはハンニバルの本国であるスペイン。結局のところ、ここをたたかなければハンニバルはいつでも自身の国に帰ることができ、そしてまたいつ力を溜めてイタリアに戻ってくるか分からないのです。

このスペイン攻めの総司令官選びは難航を極めました。あくまでローマを守らねばいけないので歴戦の将軍はローマ近辺に配置するしかなくそもそも駒が居ない。更にはスペイン攻めの間、ずっと軍団を任せられる力量がなければいけないだけではなく、カンネーでの敗戦で自信を喪失している兵士たちを奮い立たせる将軍でなくてはいけない。

この困難な遠征に自ら手を上げたのは「蠍」を意味する名を持つスキピオ。16歳の時に初陣となるティチーノで父である執政官コルネリウスをすんでのところで救ってからというもの、トラジメーノ、カンネーと戦い続けてきました。しかしこのとき弱冠25歳、元老院になる資格(被選挙権は30歳)すら持っていなかった若者でした。

誰もがこの名も無き若将の申し出を一笑に付します。そして最後には「やりたいと言っているのだからやらせればいい」と半ば黙認する形でスキピオのスペイン遠征を許します。

結果、この3作戦は功を奏します。

まずローマの剣、マルケルスがシチリア攻略に成功したことでハンニバルには海からのカルタゴによる補給路を絶たれます。

余談にはなりますがこのシチリア攻略の際、シチリアに上陸しようとするローマ海軍を困らせたのが「シラクサの天才」大数学者アルキメデス。

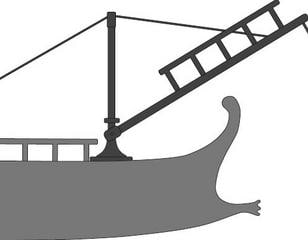

彼考案による「鶴」と呼ばれる投石器、「サンブカ(楽器の一種)」と呼ばれる落水装置、そして後に「光の武器」と呼ばれる鏡を使った装置はことごとくローマ海軍の上陸を妨げます。

マルケルスは「老いぼれ一人にここまで手こずらせられるとは」と憤慨したと言われています。シチリア攻略はシチリア側の一人の裏切り者の内通によりなんとか成功します。マルケルスはアルキメデスの才を尊重し彼を生きて捕えるよう兵士に指示しますが、地面に書いた図形を踏んでいた兵士に怒ったアルキメデスが「私の円を踏むな!」と意見をしたことから彼は殺されます。彼の死を聞いたマルケルスは彼を丁重に葬ったと言われています。

(つまり、漫画『エウレーカ』はまったくのフィクション、というわけでもないんですねー)

ファビウスとマルケルス、ローマの盾と剣の活躍により、ハンニバル軍は南イタリア地方に足止めを食らうことになります。

ローマの剣、マルケルスに対するハンニバルの評価は下記のように記されています。

「おお、神よ、あの男に対しては何をしていいかわからない。ローマ軍の持つ唯一の武人であるあの男とは、永遠に剣を付き合わせていなければならないのか。全く、勝てば勢いづき、敗れれば恥と思うあの男にとっては、戦闘意欲を刺激することでは、勝とうが負けようが同じことなのか!」

名将ハンニバルでもマルケルスを倒すのに2年の月日を要しました。

マルケルスの最後は彼自身が林を偵察していたときにハンニバルの潜めた伏兵に胸を突かれての即死でした。遺体を検分したハンニバルはそれがローマの剣、マルケルス将軍であることを認めると丁重な葬式を行い、遺灰をローマにいるマルケルスの弟に届けるよう指示したといいます。

しかしローマへ運ぶ途中、折からの強風で彼の遺灰は飛ばされてしまった、という部下の報告にハンニバルは「墓を持たないのも彼の運命だろう」とつぶやいたと言われています。

後に「ローマの剣」「ローマの盾」のことをハンニバルはこう評しています。

「ファビウスは自分にとって教師だったが、マルケルスは常に敵だった」

ファビウス、マルケルスの作戦によりハンニバルはカンネーの戦い以降、なんと13年間も南イタリアに足止めを食らうことになりました。

その間、彼の地元スペインはスキピオにより既に落城していました。スペインを統治していたハンニバルの弟も既にスキピオによって殺されています。もうハンニバルには帰る家も家族もないのです。

しかし彼にカルタゴ本国が救援を求めます。スペインを落としたスキピオがカルタゴ本国を攻めているというのです。

彼の「故郷」はあくまで父が作ったカルタゴ・ノヴァ。しかし彼の「国籍」はカルタゴ。戻る家はもうありませんがそれでも戻らなければ賊軍としてカルタゴ本国を敵に回すことになります。

彼は帰国を決意します。若き日にアルプスを越えてイタリアに入ってから16年の月日が流れていました。26歳でアルプスを越え、既に45歳になっていました。更にカルタゴ本国へ行くのは9歳の時に父に連れられスペインに旅立って以来のことです。

力を失ったカルタゴ本国に渡る彼を待つの家族でも故郷でもなく、ローマの蠍、スキピオ。

…to be continued...