先日、応急処置でパンクを直した自転車だが、やはり応急処置ではホントに治ってはいなかった。再びパンク。今度はもう応急処置用のキットではびくとも膨らまない。やむなく自転車店に行く。行けば、絶対、これはもうどうにもならないから新車を買えと言われるに違いない。それに抵抗してタイヤだけの交換で済ませられるだろうか。勝負である。案の定「これはもうダメですよ」。想定内。「ほら、ここ見て下さい。フレームがこんなに曲がってるでしょ?」ん?そう言われて見ればそうだ。「どこかにぶつけたんですか?」ぶつけた。だめだ。敵の攻撃がいちいち図星である。ということで、13年ぶりの新車を購入。さて、これをマンションの自転車置き場にどう置こう。新車を買いたくないのには(私がケチのほかに)ちゃんと理由があった。自転車置き場と言ってもゴミの集積場の延長に過ぎず、屋根もないし道に面している。そんなところにピカピカの新車なんか置いたら「もってけドロボー」と言ってるようなものだ。さらに雨ざらしだからすぐ錆びる(ドロボーの目にはとまらなくなるが)。そこで、百均で自転車カバーを買ってかけてみた。目立つ。ここにお宝があるとアピールしているようなもの。あるいは、明日になればカバーが消えてなくなってるかもしれない。オイメー、オイメー、ちゃんとした自転車置き場のあるマンションに住んでる人んとこにお婿にいきたいー。まあそれでも、掃除機も、自転車も代えがきく。実親に代えはない。結局、「どじょう事件」が母の存命中に書いた最後の母ネタになった。きわめてワタクシ事だが、母は私のブログでは人気キャラだったし、同世代のお友達は他人事ではないと気にしてくれていたので(私もそう)、ここに報告する次第。コロナも怖いが認知症もこわい。認知症が生命にかかわると言うのは食べる意味がわからなくなるからである。人間も猫も、つまり動物一般にとって「食べる」ことがどんなに重要かってことである。そう言えば、アルツハイマー病のワクチンのニュースがあった。できたら打つぞおー(コロナのワクチンはようやく予約を入れました)。あっ、母ネタがなくなるわけではないからね。もう、何書いたって絶対怒られないからたくさん書いてやろう。そうだ!昔裏ブログをやってたときそっちに書いた「シミーズを着て温泉に入った母」ネタもこっちで披露しよう!

我が家の掃除機くんの出勤日はあまり多くない(私はあまり掃除をしない)。だが、いざ出勤した日はハードである。家中を覆う猫毛と猫トイレ辺りの猫砂ですぐに容器がいっぱいになる。それでも先代は13年間働いてくれた。二代目にも10年以上がんばってもらいたい。我が家の清潔さは君に託した。よろしくね!因みに、初代は高級モデルで、プラズマクラスターが付いていたし、掃除が終わると自動で容器の中のゴミを圧縮した……が、これが余計。猫砂のような圧縮できないゴミが入っていると、機械が悲鳴をあげて緊急お知らせ音が鳴った。二代目は経済モデル。吸うだけ。ゴミの圧縮は手動。だがよく吸う。十分である。こうして来る家電があれば、行く家電もある。ありすぎである。というのも、これまで新しい家電を買っても古いものを捨てることはなかった。我が家がモノにあふれているのはこうした理由もあった。なぜ捨てなかったか?理由その1。私はモノがない時代に(もとい、モノがない家に)育ったからもったいながりである。その2。粗大ゴミ出しは有料である。ただで捨ててた時代に育ったからゴミ出しにお金を出すなんざ考えられなかった。その3。ジャパネットがよく「引き取りセール」をする。古いものを引き取る代わりに値引きをするのである。それに備えたかった。だが、理由1に対しては、もったいないと言うならゴミで埋まっているスペースの方がもったいない。理由2に対しては、業者を頼んでまとめて持っていってもらう場合も結構費用がかかる。それと比べると、区の料金は割安である。理由3に対しては、備えたはいいが、この10年、そのセールを利用した実績はない。このように、ゴミをとっとく理由はことごとく否定されたので、今、粗大ゴミ出しがマイ・ブームである。一回あたり10個が上限なので、いっぺんに出せないので、毎週のように予約を入れている。ネットで予約をする際、品目を選択するのだが、これが結構詳細で、「レーザーディスク・プレーヤー」なんて項目もある。そう、壊れたレーザーディスク・プレーヤーも処分することにした……が、今書いてるうちに捨ててよいのか疑問になってきた。これを処分したらもうプレーヤーは買えない。だが、修理してくれるところなんてあるのだろうか。あった!ということで、捨てるゴミが一個減ったが、代わりにBSチューナー等を3個追加したから、今回も個数はフルに10個。因みに、捨てる粗大ゴミは、4階の我が家と1階のゴミ集積場を何往復かして運ぶのだが、未明のうちに、音をたてないようにこそこそ大荷物を運ぶ様子はまるで夜逃げである。因みに、写真の掃除機が今回の「来た家電」。その背後にあるのが冷蔵庫。これが我が家で最も価値のある家電。両面開きでプラズマクラスター付き。両面開きは我が家では必須である。

風邪薬の空いた瓶を、オーボエのリードを水に漬ける容器として活用(オーボエのリードは吹く前に水に漬けなければならない。専用のものも売っているが、効用に違いがあるのだろうか)。一個あればよいのにたくさんあるのは、なくしたときのための予備である(予備が多すぎ)。因みに、私は、風邪薬として、「銀のベンザ」を愛用している。私には実によく効くのだが、ときどきベンピになることがある(最近はやりの「副反応」?)。ベンピになると体内で石化するという恐怖心があって、それこそ男には体験できない「産みの苦しみ」もかくのごとしかと見まごう苦しみをもって排出していたが、最近は、数日体内に温存しても直ちに石になるわけではないことが分かったので、あ、今日はお出ましにならないのね、じゃあいいって感じで早々に退散するから「産みの苦しみ」を味わうことはなくなった。「産み」と言えば、昨夜の「ダーウィンがきた」でシロワニを特集していた。「ワニ」とは日本語の古い言い方で「サメ」のことである。そのことは「因幡の白ウサギ」で知っていた。白ウサギの毛をむしったのはワニ=サメである。しかも、それはシロワニであったものと思われる。なぜなら、あれがホオジロザメやイタチザメだったら、白ウサギは毛をむしられただけはすまない。食われてしまったはずである。しかし、シロワニは、歯の構造から、肉を食いちぎることはできず丸呑みするだけ、だから、口のサイズを超える獲物を食することはできないからである(因幡の白ウサギの毛をむしったサメ=シロワニ説は、昨日の放送を見て思いついた私のオリジナル)。ところが、後で調べたら、シロワニは「共食い」をするという。え?シロワニ同士は互いの口に入らないんじゃないの?それはこういうことであった(ここから、「産み」とシロワニがつながる)。そのシロワニは卵胎生。母ザメの胎内で卵がふ化し、それをしばらく胎内で育てる。昨夜の放送でも母ザメのお腹が動いていた。あっ、赤ちゃんが動いた……皆様のNHKの伝え方はそんな感じ。だが、この「赤ちゃん」こそが共食いの犯人であった。同じ子宮の中にいる他の胚や卵を食べるのだという。話を「因幡の白ウサギ」に戻す。かのショーグン様のお国では、国がウサギの飼育を奨励しているんだと。食用としてである。そのことを伝えたワイドショーのコメンテーターのお歴々が「可愛いウサギを食べると聞くと……」とか言っている。野蛮とでも言いたそうである。しかし、こないだフランスのニュースを見てたら、郊外でウサギを増やした農家が近所の家々にウサギを売っている。一瞬、この地方ではウサギがペット?と思ったワタクシは、上記のコメンテーターと同様のあまちゃんであった。これも食用である。いやいや、フランスとかの例を挙げる必要はなかった。私が子供の頃、山梨の父の実家に行くと、ウサギが天井からぶら下がっていた。近所の他の家も同じである。ハエがぶんぶん群がっていていやだなーと思った覚えがある。「大草原の小さな家」のエピソードの中でも、子供達だけで長旅に出たとき、食料が尽きたのでウサギを捕まえて食べようとするシーンがあった(ただし、やっぱり殺せないと言って子供たちが捕まえたウサギを逃がしたが。へー、欧米人でもそういう気持ちになるんだー、と思った)。話を今度は「シロワニ」に戻す。「シロワニ」と聞いて、その日の午後、宝塚記念に出走した「シロニイ」を思い出した。最近注目の白毛一族である。その宝塚記念で人気上位3頭はいずれも牝馬。結果は、男馬が2着に割り込んできたため、3頭の牝馬の着順は1,3,4となった。女嫌いのワタクシとしては(先週からキャラ変)、男が一矢を報いたと言いたいところだが、こいつのおかげで馬券をはずすことになった(3頭の牝馬の三連単ボックスを買っていた)。こんちくしょうーである(馬はたしかに畜生である)。女嫌いでも男好きではないからね(念のため)。そう言えば、競馬でこんなことがあった。別のレースでこれから出走ってときに、一頭が他の馬の後ろから乗りかかろうとした(いたそう、とした)。犯されかけた方は激怒。無礼者に強烈な後ろ蹴りを喰らわし、喰らった方は一目散に退散したのだが、この「被害馬」は牡馬。つまり、犯人ならぬ犯馬はオホホな牡馬であり、相手を間違えたのである。40年前のサウナで、私に言い寄ってきた小太りの中年男と一緒である。

「cool」は学校では「涼しい」と習ったが、「It's cool!」と言った場合は「かっこいい」「いけてる」という意味だそうだ。だから「イッツクール」という馬名の由来もそっちだろうが、「いつ来ーる?」(いつ勝てる?)の意味に聞こえないこともない。それから(今回は言葉ネタである)、「孤独のグルメ」の過去回を見てたら、井の頭五郎が旨そうに田楽を食べていた。「田楽」は味噌田楽のことであって「田園交響楽」の略ではない。そして、「田園交響楽」はアンドレ・ジイドの小説であってベートーヴェンの交響曲ではない。だが、当該小説の原題は「La Symphonie pastorale」だから、「田園交響曲」と訳すことも可能であった。当該小説が最初に日本に入ってきたときに「田園交響楽」と訳したため、交響曲と小説の区別がつき易くなったわけだが、同時に両者の関係を分かりにくくもした。その点、「クロイツェル・ソナタ」は、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタの名称であるが、そのままトルストイの小説名でもある。「同じ」と言えば、「スルメ」と「あたりめ」は同じものである。「する」は財産をなくすという意味があるので(例文:株と女で財産をすった=ワタクシ)、「馬券が当たる」の「あたりめ」になったそうである。同様の例として、「あし」と「よし」がある。この二つは同じ植物で、クラリネットやオーボエのリードの材料であり、元は「葦」(あし)だったが、「あし」=「悪し」なので、反対の「よし」とも言うようになったという。因みに、「孤独のグルメ」はアマゾンのプライム・ビデオで見た。13年間の激務の末に過労死した掃除機の後釜として買った掃除機は、アマゾンのプライム会員向けのセールの対象になっていて、安い値段で買いたければプライム会員になれ、と言うので、お試し会員になったのである。だから1か月間は無料でプライム・ビデオを視聴できる(その後は解約できる)。で、早速見たのがゴジラの三作品と「孤独のグルメ」というワケである。リストに「鬼滅の刃」も入っていたが、見る価値があるだろうか……ということで、今日は宝塚記念。人気の上位三頭が牝馬で、牝馬の頂上決戦の要を呈している。なお、ワタクシは、馬券購入額は一日千円を上限と決めているので、「○○と○○○で財産をすった」と言った場合の「○○」に「うま」が入ることも「○○○」に「けいば」が入ることもない。何が入るかは既に記したところである。

報道番組で某隣国の大統領の動静を紹介していて、MCがコメンテーターに「○○さん、大統領がこんなことをして、この国の若者はどう思うでしょうか?」とふると、聞かれた方は「きっと残念に思うに違いありません」。これがMCが期待した模範解答なのだろう。私がコメンテーターでなくてよかったね。私なら「某国にいる某国の若者がどう思うかなんてことを、日本にいる日本国民の私が知る由もない」と答えるだろう。さすがに「そんなこと『余計なお世話』」とまでは言わないだろうが。MCの誘い水に乗ることがコメンテーターの資質なのだろう。隣国の話が出たので、その隣国である某大国の話。アメリカ(とその子分達(日本も入る))はしきりにこの某大国が人権をないがしろにすると言って非難する。すると、非難された方は、「お前に言われたくない」と言って返す。いまだに人種差別がなくならないアメリカとすれば、痛いところを突かれたはずなのだが、そこんとこはおかまいなし。なるほど、返って来たブーメランをたたき落とすくらい面の皮が厚くなければ「世界のリーダー」は務まらないのだな。アメリカと某大国と日本と言えば、忘れられない新聞の一コマ漫画があった。佐藤栄作首相が一生懸命、某大国と日本との間の溝を掘っているその頭上を、アメリカのニクソン大統領が飛行機で某大国に向かう絵である。それまで、アメリカはこの大国と対立関係にあり、日本も右に習えであった。ところが、急転直下、ニクソン大統領が北京(トゥーランドットの舞台)を訪問し、その後、関係が正常化した。これらのことは日本の頭越しに行われた。つまり、日本はおいてけぼりをくわされたわけで、件の漫画はその様子を表したものだった。半世紀前の出来事である。そのアメリカと某大国が再び対立関係にあるのが現在である。最後は日本の話。オリンピック開幕を目前にしたこの時期に、宮内庁長官が、オリンピックについて天皇が懸念している旨を言ったとかで騒動になっている。ご懸念は謹んで拝聴つかまつるが、だからオリンピックをやるとかやらないとか言う話には絶対にしてはならない。天皇は、憲法によって、国政に関するいかなる権限をも有しないとされているからである。それにしても、天皇自らがおっしゃるのではなく、宮内庁長官が代弁するあたりは、大河ドラマで御簾の向こう側にあらせられる天皇のお言葉を公家の偉い人が代弁する様子と二重写し。仮に天皇に権限があって、常に宮内庁長官が天皇の意向を代弁するとなると、日本で一番偉いのは宮内庁長官と言うことになる。そんな感じがするから、私は、宮内庁長官の発言には不快感を感じた。ところで、今アンケートをとると、以前よりオリンピック賛成派が増えて、無観客開催派が3分の1、観客の数制限派が3分の1、開催反対派が3分の1って感じだから開催賛成派は合わせて3分の2ってとこか。だが、つい2,3日前のフランスのニュースでは「日本人の3分の2が開催に反対している」と報道していた。賛成派も、おおっぴらに「賛成」とは言えない空気で、例えば、某通販は、大型テレビを売るのに「特別な夏がやってきます!」と言うから何がくるんだろ、と思ったらMCがいろんなスポーツの名前を挙げるから、ああ、オリンピックか、と合点が言ったが、MCは最後まで「オリンピック」とは言わなかった。それから、あるチェロ奏者が被災地でチェロを演奏したことを報じるニュース動画では、演奏されてるのはバッハの無伴奏チェロ組曲なのに紹介された曲名は「白鳥等」。そっか、JSバッハはIOCのバッハ会長を連想させるからその名前はNGなんだ。JSバッハもとんだとばっちりを受けたものである。

腸内発酵食品のマイ・ブームが続いていて、ゴボウが良いと聞いて買ってきた。告白する。私がゴボウを調理するのは生涯初めてである。だから、皮のむき方も知らなかった。なになに?ゴボウの皮は包丁の背でざっくり落とせば良い?皮のところに旨みも栄養もあるので、泥を落とす程度で良い?なるほど。おおっ、なんか香ってきた。ゴボウってこんなに香り野菜だったのか。すっかりゴボウのファンである。こういう味が分かるようになって、ちょっと大人になった気分(あんたいくつ?)。さて、ゴボウと言えば柳川鍋。ここから昔話の始まり。まだ横浜市緑区に住んでいた頃、父方の祖母が山梨から遊びに出て来た。瓶に生きたどじょうをたくさん詰めて来た。そして夕方になった。キッチンから「まさしっ」という母の怒号。シンクにドジョウが一匹落ちていて、母は、それを私の仕業だと思ったのである。すると祖母が、「あ、それ、おらが持ってきただよ」。祖母がドジョウ瓶の水の取り替えか何かをしたときに一匹こぼれたらしい。母の動転したおつむはなかなか元に戻らず、普通なら、姑が原因だと分かれば「あ、お母さんでしたか、すみません、大声を出したりして。ちょっとびっくりしたものだから」くらい言いそうなところなのに、しばらくワナワナして口がきけなかった(あるいは、きまりが悪かったのだろうか)。その後、祖母がドジョウを沸騰した鍋に投げ込むときは母親は立ち会ったらしい。「どじょうが1メートル跳ねた」という感想を言っていた。そういう「事件」の印象が強かったもんだから、柳川鍋の味自体はまったく記憶にない。考えてみれば、祖母はものすごいご馳走を持参してくれたわけで、さぞや喜ばれると思っていたろうに、息子の嫁がそんな態度だったから落胆したのかもしれない。父方の祖母の話をしたので、母方の祖母のことも。母は、家をしばらく留守にするときは、普段は遠くに住んでいた自分の母親(私から見れば母方の祖母)に子供(私と妹)の世話を頼んでいた。そのときのことである。見たこともない料理を祖母が作ってくれた。私は「おばあちゃん、これ、ホントに美味しい。ボク、こんなに美味しいもの食べたことない」と言ったそうだ。それはトンカツであった。祖母は、孫がトンカツすら食べさせてもらってないことに驚き、母を叱ったそうである。後から考えると、母は肉がまるでだめな人で、後年、私が社会人になってから久しぶりに実家に戻ったとき、実家の家族に得意の料理を振る舞ってやろう、で、母が「肉が食べられるようになった」と聞いていたので、よし、じゃあステーキを焼いてやろう、と思ってでっかいヤツをどーんと焼いて母の前に並べてやった。母は硬直してしばらく動けなかった。まるで、私が親を虐めたみたいである。なんだ、全然食べられるようになってないじゃん。そんな具合であったからトンカツを作れるはずはなかったのである。唯一、カレーを作るときだけ細切れを入れていた。鍋の中をかき回してようやく見つかる程度の少量である。肉だけかと言うとさにあらず。これは最近、と言っても母がボケる前、今の施設に入る前のことだが、母のところにいく道すがら生のサンマを安く売ってたので、珍しく母にお土産と思い、何匹か買って持って行った。すると、「お、お前、これをどうするんだ?」「焼くに決まってるじゃん」「いらない」「え?お母さん、サンマ焼いたことないの?」「ない」。そう言えば、実家にいた頃、母の作る魚料理はカレイの煮付けのみだった。そんな具合だったから、私は成人して家を出るまでは、ほとんどヴェジタリアンだった(で、健康に育ったんだから、文句を言う筋合いではないが)。さて、現在の私の食卓の話に戻る。麦ご飯もいいと言うので実践中である。レシピ通り、米2:麦1の割合で炊いているのだが、麦(線が入っている)があまり目立たない。

母は、麦ご飯は得意(?)だったようで、よく食べさせられた。そのときの方が、麦の「線」の割合が多かったと思う。

ドイツ語で千一夜物語を読む苦行はいつ果てるとも知らずに続いているが(二千ページ余りのうちまだ500ページ行ってない。実際は千一話はないそうだが、私が完読するまでには千一夜以上かかりそう)、つい最近読み終えたエピソードはとてつもなく壮大であった。普通ならめでたしめでたしとなるところでならない。更に次の苦難が振ってわいて物語が続いていく。そして、三代にわたる大河ドラマの締めくくりは怒濤のエンディングであった。これが私にとって苦行なのはドイツ語であること。そして、アンチョコ(ネットの日本語の粗筋)を見ようにも、「Kamr王子とBedur姫の物語」の読み方(イスラム名のドイツ語表記の読み方)が分からない。どうやら、「カマル王子とブドゥール姫」と分かっても、その物語がアンチョコにない。だから、その粗筋をここに記すことは世のため人のためになると信じて行うものである。始めに、因んだ話を書いておこう(長文なので、最後まで読まれない可能性があるので)。文中に、Magier教の信者が登場する。辞書で調べたらゾロアスター教のことだった。ゾロアスター教は拝火教ともいう。なるほど、登場人物は火を拝んでいた。この「ゾロアスター」をドイツ語で発音すると「ツァラトゥストラ」になる。世界史で習ったゾロアスター教と、リヒャルト・シュトラウスの交響詩は、ここで結合するのである(間に、ニーチェの著作が入るが)。では始める。登場人物の名前は、本当の名前で書くとたくさんいて混乱するだろうから(そもそも先の二人以外の名前の読み方がよく分からない)、A王、A王子……で表す。相関図も付けた。

A国をA王が治めていた。A王にはA王子がいた。超美男である。本を読みすぎて、二十歳そこらで「女で身を滅ぼす」という人生訓を持っていて、頑に結婚を拒んでいた(女嫌いである点は私と同じである(ん?いつから?))。またB国をB王が治めていた。B王にはB王女がいた。男嫌いで頑なに結婚を拒んでいた。この二人の王子と王女にはそれぞれ推してくれる魔神がいて、その魔神達の間でA王子とB王女のどっちがより美しいか言い争いになり、じゃあ、並べて比べてみようってことになり魔力によって全然別々の所にいる二人をある晩だけ同じベッドに寝かせた。するとA王子とB王女は恋に落ちてしまった。だが、翌朝はまた元の場所に戻されて離ればなれ。A王子とB王女は恋の病にかかってしまう。その後、あーだこーだがあってA王子は、A王に内緒で国を抜け出しB国でB王女と再会。めでたしめでたし、その後二人は幸せに暮らしましたとさ……にはならない。二人は、A王にも挨拶しなきゃ、とA国(A王子の故国)に向かって旅立つ。ところが、途中ではぐれて離ればなれ。B王女は、女の旅は危ないからと男の成りをして旅を続けてC王が治めるC国に入り、C王に気に入られてC王の娘のC王女と結婚させられる。ところが、B王女がちっともC王女に手を出さない。C王女は不満(なんでしてくれないの?)、C王も怒り心頭(娘のどこが不満なのだっ)。このままではまずいと思ったB王女は密かに秘密をC王女にばらし(あたしホントは女なの)、C王女も事情を察して二人は仲良しになる。そのC国に、あーだこーだで方々を彷徨った末にA王子がたどり着き、離ればなれになっていたB王女と再会。B王女はC王に事情を明かし、C王は、いったんB王女に娶らせたC王女をA王子に娶らせた(あらま。A王子にはB王女がいるのにな。「砂の惑星」で、パートナーのいるポールが皇帝の娘を娶ったことを思い出した。イスラムだから一夫多妻ってことか。そもそもA王子の父A王には正妻4人のほか「Beischläferinnen」(側室。直訳すると一緒に寝る女性)が60人いた。これだけの数だと、公平に愛を配分しようと思ったら1日二部屋を訪問しなければ間に合わないだろう。光源氏の数倍の精力を要する計算である)。その後、A王子とB王女の間にはD王子が生まれ、A王子とC王女との間にはE王子が生まれたてめでたしめでたし……にはならない(まだ物語は半分くらいである)。普通の物語だと、それぞれの母親は自分が産んだんじゃない方を邪険に扱うのだが、全くそうではない。B王女はE王子に、C王女はD王子に並々ならぬ愛情を注ぐ。私、最初に読んだとき、ドイツ語で理解が難しいこともあって、血がつながってなくても麗しい親子愛が培われたのだと思った。さにあらず。この愛情は「邪な愛情」であったのである(このあたりが「千一夜物語」である。以下、この愛を「横恋慕」という)。そのことが、互いの夫であり二人の男子の父親であるA王子にバレそうになったので、二人の母親は、若い男子が自分達にちょっかいを出したとウソをつき、怒ったA王子は家来に二人の息子の処刑を命じる。だが、若者を不憫に思った家来が二人を逃がし、二人は放浪の旅に出る。そして二人はF王が治めるF国に着いた。だが、そこで二人は離ればなれになり、D王子は、Magier教の信者某に「儀式の生け贄用」として捕えられ、船に乗せられるが、船は大風にあおられてG女王が治めるG国に流れ着き、そこでD王子はG女王に見初められる。だが、あーだこーだの末、D王子はF国で再び某信者の囚われ人となる。他方、E王子は、あーだこーだの末、F王に気に入られてF国の大臣になっていた。そして、E王子が町を巡回しているのを見た某信者の娘(密かにD王子に思いを寄せていた)が、D王子を外に連れ出しE王子に引き合わせた。D王子とE王子は再会を喜ぶ。さあ、ここからは怒濤のエンディングである。F国に大軍が迫った。それはG女王が率いる軍勢であった。G女王はD王子がこの地で囚われているとの情報を入手し、救出に来たのである。さらに別の大軍が迫った。それはB王が率いる軍勢であった。B王は、A王子と共に旅に出たまま行方不明になったB王女を探していたのである。さらに別の大軍が迫った。それはA王子の軍勢であった。真相(自分が処刑を命じたD王子ととE王子が無実であること)を知ったA王子はD王子とE王子に詫びるために二人を探していたのである。さらに別の大軍が迫った。それはA王の軍勢であった。A王は、失踪したA王子を探していたのである。期せずして一族三代が勢揃い。D王子はG女王と結婚し、E王子は某信者の娘と結婚し(この娘はD王子が好きだったはずだが)、それぞれ王様になった。ここに至って初めてめでたしめでたし、老後は互いに訪問しあって仲良く暮らしましたとさ。因みに、物語のタイトルにもなったB王女(ブドウール姫)は、横恋慕事件の真相がばれてからはA王子の愛を失い、大団円の後、父のB王と共にお里(B国=中国)に帰って行った。同様に真相がばれてA王子の愛を失ったC王女についてはその後語られることはない。

2か月ぶりぐらいにサ○○○ヤに行った。入るなり、「お酒を注文されますか?」と聴くからはいと言ったら「90分でご退出いただきますが宜しいですか?」だって。なるほどね。人数はお一人様だから問題なし。因みに、国はお酒は4人までという基準を設けたが、東京都は独自に2人に減らした。その減らした張本人のラーメン知事様が過労で入院。ネットには結構お見舞いコメントが溢れていてびっくり。日本人は優しいね。つうか悪口は書きづらいのだろう。罵詈雑言が飛び交う競馬関係の掲示板ですら、落馬した騎手に対してはお見舞いコメントでいっぱいになる。言論の自由があるふりをして実はない国である。私?知事様には、十分養生していただいて、一日も早く元気になっていただきたい。これは人としてのコメントである。大戦(おおいくさ)を前にして大将がいなくてなってしまった都民としてはちょっと異なり、いざという時のために「先生」と呼んでただ酒を飲ませて囲っていた用心棒が、いざ強面のお兄さんが店にやってきて「先生、出番です」と呼びかけたらいなかった、ってときのお店屋さんの気分である。そりゃあ大変だったろう。コロナ禍とオリンピックと重なって。普通の神経なら参ってしまって当然である。でも、知事様には普通じゃない人がなってほしい。メルケルさんとか、EUのフォン・デア・ライエンさんとか。思うに、あの知事様は、人心を読んで人にウケることをやって人気を得てきた人じゃないですか。でも、最近、神通力が失せてきて、得意のカタカナを並べても人がついてこなくなってきた(こないだ言ってたのはなんだっけ。「カエル」がどうのこうのとか)。だから、心が折れちゃったのかね。お気持ちはよーく分かります。私もウケを狙ってブログを書いてるからね(知事様と違って、狙ってるのは一般的なウケではなく、特殊ウケだけれども)。でも、知事様には、ウケなくてもココロが折れないような人がなってほしい。全員を敵に回してもめげずに信念を貫く人が政治のトップになってほしい。その点、亡くなったってニュースが今日一斉に流れた立花隆さんが目の敵にして糾弾した田中角栄さんなんかはどうだったのか。立花さんに金権体質を暴かれて退陣、その後ロッキード事件で地にまみれたけど褒める人はべた褒め。毀誉褒貶の激しい人だった。実は、アメリカに頼らずに資源を確保しようとしてアメリカに嫌われはめられたのがロッキード事件だったって説がある。そうだとすると、立花隆さんは、結果的にアメリカのお先棒を担いだことになるなぁ。急に卑近な話に変わって申し訳ないが、私の話。某会の幹事の役割を担っているが、私にそれをさせる原動力はと言うと、みなさんの喜ぶお顔を見るのがうれしいの♥……なーんてことはないことはないけど、結局は自分が楽しみたいのですよ。人一倍!だからがんばるのです、ワタクシ。

まずは昨日の記事の反省会。アップした写真の中に、短パンの中に白いおパンツのヘリがうっすら見えているものがあった。少年のおパンツなので勘弁してくだされ(おじさんのおパンツよりも数倍ましであろう)。その写真やギターを弾いてる写真では、耳がはっきり出ている。中学の音吉校長先生による髪型規制の賜物である。「髪型の自由」だって憲法13条で「幸福追求権」として保障されている。だが、人権保障にも限界がある。合理的な制約は許される。学校が規則で髪型を規制するのは合理的な制約であるとするのが裁判所の考え方である。ましてや、私が中学の頃なんてまだ戦後20年をちょっと経ったぐらい。規制が当たり前みたいな環境で育った人達が校長先生をやっていたのだろう。今ですら、コロナ禍を理由に営業の自由が制約されている。だから、当時の多くの少年たちは、高校に上がった瞬間から髪を伸ばし始めたのである。すなわち、長髪は、小澤征爾の真似ではなく、自由の象徴であった。だが、高校になってもファッションの制約は残った。昨日の写真で見る学生服は、なんだか社会主義国の人民服のようだ(当の社会主義国ですら、今、一部のトップを除いてあまりお見かけしない)。あんなものを着せられたからファッション・センスが磨かれなかったのである(なーんて、私がこれを言うのは完全な言いがかりである。私の辞書に「ファッション」の文字が初めて載ったのは、このときから数十年後に放送された朝ドラ「カーネーション」を見たときである)。さて(反省会は終わったという合図)、ワタクシのオーボエの話である。どうにも音程の悪いキーがある。そりゃあ、独学で始めて半年だから腕が悪いのは明らか。だが、絶対楽器のせいでもある。なにせ、超絶的な安物である。昨日スーパーで買ったニシンのごとしである(たしかに小ぶりではあるが、一尾88円は安い。これが半額になれば超絶的に安い。もちろん、オーボエを44円で買ったわけではない。イメージの話である。実際の価格は決して言えない)。調整に出したい。だが、そんな安物(つうかまがいモノ)を調整してくれるところがあるだろうか。昨日の学生服で指揮している写真の下の方に映っていたクラリネットは一応由緒正しきクランポン製であるが、それですら近年某有名管楽器店に持って行ったら古すぎるという理由で調整を拒否された(その後、クラリネット専門店に行ったら、これはいい楽器だから調整のしがいがあると言ってくれて、ようやく調整してもらったのである)。そうしたトラウマがあった。だが、ネットで探したら、「メーカーは問わない」と謳っている店があった。電話して「すっごく安い楽器なんだけどいいですか?」と聞くと「もちろんです」と(とっても感じがいい)。じゃあ、ここにお願いしよう。予約した時間に行くと、顧客カードを書かせられる。先生の名前を書く欄がある。独学だから先生はいない。でも、「マイスタージンガー」のヴァルターは、マイスターたちから先生は?と聞かれて、大昔の吟遊詩人であるヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデの名前を挙げた。その詩を読んで独学で勉強した、という意味である。その論で行けば、私の師匠は、ローター・コッホである。カラヤン時代前期のベルリン・フィルのオーボエのトップであり、私は、オーボエの音はレコードで聴くコッホの演奏で覚えたからである。と言って「ローター・コッホ」って書いたら、もしかしたら真に受けられるかもしれない。それこそ、私が学生服を着ていた頃、コッホは存命中だったから可能性はあったからである(その点、詩の師匠は?と聞かれて山上憶良と答えるのとはワケが違う)。調整は小一時間で終わった。私と入れ替わりに、少女が「予約した者です」と言って入ってくる。この子はきっと先生欄にホントの先生の名前を書けるんだろうな。場所は新宿。高層ビルの中にお寺があった。

アジサイがきれいだった。

因みに、「コッホ」は、もともと「料理人」の意味である(そういう名字のドイツ人にはコックさんのご先祖がいらしたのだろう)。オーボエのコッホ以外でもいろんな有名なコッホさんがいるが、最近よく名前を聞くのは細菌学者のロベルト・コッホ。今、ドイツでコロナの新規感染者数を毎日発表しているのは「ロベルト・コッホ研究所」である。

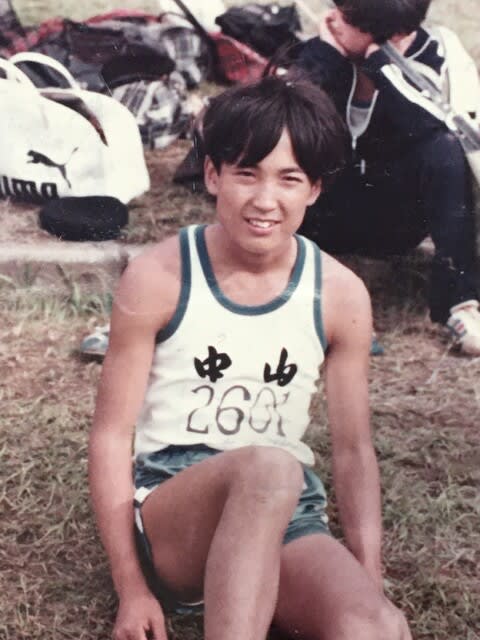

Eテレで日本のオーケストラの演奏を見てて思った。なぜ多くの日本人指揮者の髪型は小澤征爾的なのだろう?(小澤征爾があの髪型の発祥元ではないだろうが、私にとってあの髪型の代表格が小澤征爾なので小澤征爾的と書かせていただいた)。そういう暗黙のルールがあるのだろうか。全員が全員お似合いとは思えない。青少年にも悪い影響を与える。中学んとき、朝礼で某音吉という校長先生が若者の長髪を非難して、「音楽をやる連中が悪い」と言っていた。音吉先生の念頭にはビートルズや、それを真似たグループサウンズの人々があったと思うが、そういう論で言うならば、クラシックの指揮者だって悪い奴ら(よく眠る?)である。ほれ見い!ここにも影響されて山賊のような頭の高校生がいる(冒頭の写真)。肘んとこが白い。いっちょうらでこればかり着ていたのだろう。だから臭かったはずである。吹奏楽部の定演のリハーサルである。神奈川県立音楽堂の指揮台はやはり立派だ。撮られた瞬間は、多分、運命の第4楽章に入る寸前のフェルマータである。それから、指揮台の下にちらっと映っているクラリネットは、この人が今でも使っている楽器と同じ個体である。

3年後、このときは大学生だが髪は山賊風のまま。室内合唱団の合宿の練習風景。

あれま、この人、ジャケットを着て指揮している。この頃は、かさばったいモノを着るのがイヤではなかったんだろうか。

いろいろ昔の写真が出てきて面白い。それもこれも断捨離をしたおかげで昔のアルバムを入れた「思い出箱」をすぐ取り出せたたためである。次の写真も同時期。これはゼミ合宿の合間にソフトボールをやってる様子。

バッターは今回の記事の主人公に違いない。左打席だし(左利きの証明)、この頃、妹から借りたジャージを着てるし。だけどあまり太ってないな。この頃ビールの味を覚えてパンパンになってたと思ったが、中年のおやじのビールっ腹に比べればたかが知れていたということ。

再び時計の針を過去に戻す。陸上部だった中学生時代。

そうそう、こないだ、中学んときギターが流行ってこの人も弾いていた話を書いた。その証拠写真も出てきた。歌ってる曲は多分ビートルズである。

更に遡って、小学生時代。図画工作の授業で作った本棚。

間違いなく6年生んときである。糸鋸で横板に彫った図柄は大阪万博のマークである。

それから、こんなのも出てきた。

お裁縫だから家庭科の授業だろうか。いやいや楽しい時間の旅であった。断捨離もよいが、こういうのを残しておいてたまに見るのもいいものである。えーと……今日の記事って何から始まったんだっけ。そうか、指揮者の髪型だった。因みに、文中に登場した音吉校長先生は、本職は音楽の先生で、ピアノの大家だという噂であった。陸上の市大会の100メートルハードルで優勝したとき、表彰式で表彰状をくれたのが音吉先生でびっくりした。一瞬、なんでここに音吉先生がいるの?と思った。学校の先生は、休みの日もこうした行事に駆り出されれるのである。大変なご商売である。

テレビでスーパー高齢者を見るのが好きだ。励みになる。と言っても、「お若いですね、おいくつですか?」と聞かれた人の得意そうな答えが60代だと全然感心しない。私と同じじゃん、青二才じゃん、青年じゃん、と思う(60代=青年、50代=少年少女、40代=幼児、30代=嬰児、20代以下=胎児。以上、私の分類)。70代でも「フツー」である。80代になると、これは比較の対象(母)があるからすごいなと思う。こないだも、腕立て伏せをガンガンやる80代男子を見て感動した。だが、お元気な80代が最近はフツーになりつつある(と言っても、母のような人もいるから、両極端であるが)。これからは90代だ。こないだ「アサイチ」で見た90歳の女性インストラクターは、これは真に(DAIGO風に言うと)KG。すなわち、ハイドンの交響曲第94番である。♪ドドミミソソミー、ファファレレシシソー、ドドミミソソミー、ドド♯ファファソ、ソーッ!そう、「驚愕」である。しゃべりと言い、肉体と言い、どこをどう見ても「おばーちゃん」ではない。ご本人が「歳は数字」と仰る通りである。よし、私も30年後はこうなるぞ!健康は食から。ということで、マイブームである「腸内発酵食品」の話の続きである。相変わらず、朝は、小麦ブランにオートミール。ヴァリエーションはある。トッピングをキウイからバナナに代えたり、牛乳をヨーグルトに代えたり。

そして、ハンバーグは、つなぎとしてパン粉に代えてオートミール。

ピザ生地には既にオートミールを使っている(こないだ写真をアップした)。あとはパスタだ。新宿に行ったついでに、全粒粉パスタを物色。あった!全粒粉ペンネと発芽玄米ラーメンとともに購入。

これで、三食、腸内発酵食品で通せるぞ。帰宅後、早速、パスタをゆでる。なかなかに茶色である。茶色は栄養の目印である。

そう言えば、朝ドラの「ちりとてちん」で、ヒロインが、おかーちゃんの作る料理はどれも茶色かったと言って嘆くシーンがあった。洋風ではなかった、という嘆きであるが栄養面から見れば不当な嘆きである。ところで、件の90歳女子の朝食が画面に映った。ご飯に焼き魚、野菜等々ボリューム満点。和風旅館の朝食のようだ。マイブームのシリアルな朝食とはだいぶ趣が違う。早くもマイブームの転換の予感である。

編集後記。私のブログは闇鍋のようにいろんなネタが混在していて、読んでくださる方によって気になる箇所が異なるようである。いろんなコメントをいただけてありがたい。因みに、今回のネタで、私的に一番気に言っている箇所は、ハイドンの「驚愕」の「ソーッ」と「そう」をかけたところである。

そして、ハンバーグは、つなぎとしてパン粉に代えてオートミール。

ピザ生地には既にオートミールを使っている(こないだ写真をアップした)。あとはパスタだ。新宿に行ったついでに、全粒粉パスタを物色。あった!全粒粉ペンネと発芽玄米ラーメンとともに購入。

これで、三食、腸内発酵食品で通せるぞ。帰宅後、早速、パスタをゆでる。なかなかに茶色である。茶色は栄養の目印である。

そう言えば、朝ドラの「ちりとてちん」で、ヒロインが、おかーちゃんの作る料理はどれも茶色かったと言って嘆くシーンがあった。洋風ではなかった、という嘆きであるが栄養面から見れば不当な嘆きである。ところで、件の90歳女子の朝食が画面に映った。ご飯に焼き魚、野菜等々ボリューム満点。和風旅館の朝食のようだ。マイブームのシリアルな朝食とはだいぶ趣が違う。早くもマイブームの転換の予感である。

編集後記。私のブログは闇鍋のようにいろんなネタが混在していて、読んでくださる方によって気になる箇所が異なるようである。いろんなコメントをいただけてありがたい。因みに、今回のネタで、私的に一番気に言っている箇所は、ハイドンの「驚愕」の「ソーッ」と「そう」をかけたところである。

先刻アップした記事に関連した話を今日のうちにしとこうと思って。フランス語の「ランデブー」と英語の「ドッキング」は、例えば、宇宙船と宇宙ステーションが結合するときに使われる点は共通であるが、こと男女のこととなると、「ランデブー」は「場所的結合」であり、「ドッキング」は部位的結合を意味する。例えば、「昨日、誰々さんとドッキングしたんだ」って言い方は、顰蹙を招くからしない方がいい。「ランデブー」(密会)は、「アバンチュール」(恋の冒険)の一手段である。この際である。今週のテレビネタで書き残したネタをやっつけよう(そして、明日、すっきりして別のネタに移ろう)。アサイチに登場した森花子アナが剣道四段と聞いて、へー、あの長身で大上段から「めんっ」とか言って叩かれてみたいと思って(ホントは思ってない。不倫相手の夫なり彼氏なりから「本当は叩かれてみたいんでしょ」と言われたのが頭にあってつい)、ぐぐってみたら、おおっ、いすみ市出身であられる。最近、マイブームの千葉であるが、お友達は昔で言う下総にお住みの方ばかり。上総はいないのか、と思ったら、お友達ではないが森アナがそうであった。いすみ市を走るトロッコみたいな電車に一度乗りに行きたいと思っていたところである。それから、今朝再放送をしていたチコちゃんで、数字の「12」について、「10」よりも、大人数で分けやすい数字であると言っていた。例えば、10個の饅頭を数人で分ける場合、2人、5人、10人以外の人数で分けるのは大変。そこへ行くと12個の場合は、2人、3人、4人、6人、12人で分けられるという。だが、大変でも10個で分けられないことはない。例えば、10個で3人だったら、3個ずつとって残った1個を三等分すればよい。4人だったら2個ずつとって残った2個をそれぞれ半分に切ればよい。って具合である。そう言えば、昔、いろんな歌の会の後、神楽坂のガストによく行って、そこで私はピザ切りの係だった。あのガストはもうない。今週ではなく大昔のテレビの話だが、子供の頃見ていた番組ではよくスポンサー企業の名を連呼する歌が歌われていた。グリコ、武田薬品等々。その中の松下電器(当時、「ナショナル」と言っていた。今のパナソニックである)と東芝の歌をどういうわけだか突然思い出して歌ってみたら思わぬ共通点に気づいた。それぞれの歌の始まり、松下電器は「明るいナショナル」、東芝は「光る、光る東芝」。おおっ、どっちも電灯(ランプ)のことを言っている。やはり、電気による革命の最たるものは電灯であったか。東芝の歌は続いて「回る東芝」と言っているが、何が回るのだろうか、洗濯機?私は「ガメラ対ギャオス」の回転するギャオスをイメージしていた。因みに、歌の締めは「なんでもナショナル」「みんなみんな東芝」とどっちも万能アピールである。へー、いま初めて知った。どっちの歌もダークダックスが歌ってたんだと。そして、私がこれらの歌を聴いた番組で記憶に残っているのはそれぞれ「ナショナル・キッド」と「光速エスパー」である。あー、気が済んだ。よし、明日からは私らしい真面目な話を書くぞー。

昨夜、焼き鳥屋で生ビールを飲む夢を見た。いかにわがココロが悪しき禁酒法の改廃を願っているかである。だいたい、これまでだって、お一人様にすら酒を出さないってぇのはまったく意味のない規制だった。いったい、一人で飲んでてどういう感染の危険があるのだ?大声で独り言を言うんなら別だが。こういう、無意味の規制によって飲食店を過度に疲弊させるからいざという時に強い措置がとれなくなるのだ。過度の規制とリバウンドには因果関係おおありのこんこんちきである。そのコロナ禍で悩ましい問題がオリンピック。北野武氏は、かつてオリンピックなどやめちまえと言っていたが、賛成派に鞍替えしたそうである。柔道の国際大会を見てオリンピックも見てみたくなったそうである。国民全体でも、ついこないだまでは反対派の方が多かったが今では逆転している。変わり身の早い国民性の大躍如である。日本の歴史の中では国全体が改革の熱波に覆われたという意味で特異な時期であった明治維新のときですら、昨日まで「攘夷」を叫んでた諸藩がころっと英仏を頼った。♪あーあー、かわのながれのよーにー……である。♪にわかに変わった殿のごきげん……である(この「殿」は、北野武氏ではなく、リゴレットの雇い主のマントヴァ公爵である)。変わり身の早いことでは政治家も同じ。当初、国内での治験をどうのこうのと言って迅速なワクチンの承認に抵抗した野党が、いつの間にか、ワクチンが遅いと言って政府を追及している(こないだの党首討論で、スガさんが控え目にそのことを言っていた。スガさんでよかった。これがアベさんだったら、あの高い声で、「そんなことをおっしゃいますけどね、誰がワクチンを遅らせたんですか?野党の皆さんではありませんか」くらいのことは言っていたろう。だが、早期の承認の必要性をちゃんと説明して野党を説得することを怠った与党にだって責任がある。そもそも、野党の「慎重論」は多くの国民・マスコミの気持ちでもあった。ワクチンだって、今でこそ多くの国民が「早く打ちたい」と言っているが、当初は「怖い、打ちたくない」が大半だった(この点、オリンピックの是非と同じ)。ワタクシは、海外のニュースで、昨年の年末から欧米でワクチン接種が始まるのを見ていて、日本では、ワクチンの安全性に対する危惧ばかり言っていて、ちっとも「接種を急ごう」って話にならないのがもどかしかった。まあ、変わることは悪いことではない。「過ちを正すに憚ることなかれ」である。そして、民主主義においては、政治に対する国民の意思表示は選挙によってする。ワタクシは、次回の選挙においては、各候補者の今回の禁酒法に対するスタンスを投票基準とする所存である。因みに、冒頭の夢においても、ワタクシはお一人様だった。マンボーに移行した後は、東京では二人まではOKだというのに、である。気の利かない夢である。せめて、夢の中くらいランデブーでも良かったのに。すると、脳がこう反論。あんた、そう言うけどねー。なーんにも材料のないところで相手を想像しろったって無理だわさ。むむむ……なお、宇宙船の「ランデブー」(仏語)は英語の「ドッキング」と同義である。そして、私が真に口惜しいのは、こうしたワタクシの戯れ言がそのまますんなりと読者に受け入れられ、誰一人として、イージマさんそんなことを言ってとぼけちゃって、ホントはランデブーのお相手がいるんでしょ、って話にならないことである。

こう見えて私は女好きである。え?どこからでもそう見える?ならばよし。女性のパートナリンをゲットしようと張り切っているワタクシにとって、イージマさん=オホホ説は障害。火消しに躍起なのだ。もう一つ。こう見えて私は法律職のはしくれである。当ブログには微塵もそういう話は出てこないがもう30年やっている(開業20年のときは、会から表彰してやるから総会に来い、と言われて、めったにいかない総会にのこのこ出かけて行ったら誰もいなかった。1週間日にちを間違えていて、後から表彰状だけ郵送されてきた)。だいぶやったのでぼちぼち商売替えを考えている。法治国家はなにごとも法律に則って手続が行われるから法律の手続のお手伝いをすることは立派な仕事には違いない。だが、これは国家があって、法律があっての仕事である。次は「前国家的」な仕事をしてみたい。例えば、料理人。美味しい料理は国家がなくてもおいしい。その意味では音楽家も前国家的である。国が違って言葉が違ってもいい音楽はいい。だからチンドン屋になるのも選択肢の一つだったが、こないだテレビで見たチンドン屋さんの技量がものすごくて無理だと思った。だからってわけではないのだが、仕事関係の本を大量に処分した。法律は日々改正されるから、20年前のものは役に立たない。だが、多くの士業の先生は、応接間を飾るためにたくさん本を並べている。テレビカメラの前で解説をするのも大抵本の前である(ショルティ指揮の「バラの騎士」の映像には、第2幕の冒頭、バラの騎士を迎えるゾフィーの邸宅で、格好をつけるために、広間に「本を描いた絵」を急ごしらえで貼り付けるシーンがある。かように、「本」は見栄の道具としても使われる。因みに、この映像のゾフィーは、当時、20代で日本で無名だったバーバラ・ゾフィー。初めて見たその日から、私は「ボニ子ちゃん」と呼んでボニー推しになった。評論家は、例によって聞く耳をもたないから、マルシャリンのキリ・テ・カナワのことしか書かなかった)。それに、専門書籍はばか高い。タイ米……昔、米不足のとき大量に輸入したが人気がいまいちで余った。でも、パエリアにはいい……じゃなくて、大枚叩いて買った本を処分するのは忍びないのである。だが、私んとこはお客さんを招く応接間なんかないし、とにかく、今自分にとって一番必要なのはスペースである。だから、今回思い切った。処分した本はこんな感じの量である。

これをゴミ集積場に持っていくのは至難の業。エレベーターのない4階である。だが、神は、乗り越えられない試練は与えない。3往復で運びきった。これで、相当筋力がついた事だろう(つうか、もともと筋力はある(婚活アピール))。ところが、運び終わった後、集積場で本がくずれて脚を直撃。15センチの裂傷を負った。痛い。だが、これも神が与えたもうた試練である。オイメー。オイメー。ありがたや。ありがたや。

さて、本を処分したので、書棚にかなりスペースが生まれた。

よし、ここをバッハの楽譜で埋めよう。カンタータを歌うたびに、ネットの楽譜をプリントアウトしたものがたまっていた。さらに楽器のパート譜(切り貼りしたり、ミュゼスコアで作ったりしたもの)もかなりの量である。もちろん、受難曲、ミサ、モテットの楽譜もある。これらをバッハ箱に入れておいたのだが、取り出すのが大変だった。BWVごとにクリアファイルに入れて順番に並べて見よう。

ということで、バッハ・コーナーの完成ですっ!悦悦!バッハ・コーナーって言うと、歌いまくる会(毎回バッハのカンタータを一曲決めて3回通す。その合間にソロ・コーナーがあって、各人が好きな曲のソロを演奏する)のバッハを歌う時間帯だと思われたかもしれない。その歌いまくる会の番外編として、ソロ・コーナーの部分だけをやる日を設けました。ご興味がある方は、メッセでご連絡ください!

これをゴミ集積場に持っていくのは至難の業。エレベーターのない4階である。だが、神は、乗り越えられない試練は与えない。3往復で運びきった。これで、相当筋力がついた事だろう(つうか、もともと筋力はある(婚活アピール))。ところが、運び終わった後、集積場で本がくずれて脚を直撃。15センチの裂傷を負った。痛い。だが、これも神が与えたもうた試練である。オイメー。オイメー。ありがたや。ありがたや。

さて、本を処分したので、書棚にかなりスペースが生まれた。

よし、ここをバッハの楽譜で埋めよう。カンタータを歌うたびに、ネットの楽譜をプリントアウトしたものがたまっていた。さらに楽器のパート譜(切り貼りしたり、ミュゼスコアで作ったりしたもの)もかなりの量である。もちろん、受難曲、ミサ、モテットの楽譜もある。これらをバッハ箱に入れておいたのだが、取り出すのが大変だった。BWVごとにクリアファイルに入れて順番に並べて見よう。

ということで、バッハ・コーナーの完成ですっ!悦悦!バッハ・コーナーって言うと、歌いまくる会(毎回バッハのカンタータを一曲決めて3回通す。その合間にソロ・コーナーがあって、各人が好きな曲のソロを演奏する)のバッハを歌う時間帯だと思われたかもしれない。その歌いまくる会の番外編として、ソロ・コーナーの部分だけをやる日を設けました。ご興味がある方は、メッセでご連絡ください!

去る月曜夜の同時刻帯、地上波ではつるべの家族に乾杯、BSではきたきつねの家族を追うドキュメント。この「家族対決」は私的にはきつねの勝ち。きつねを視聴(動物好きなので。人間も動物だけど)。対決と言えば、私が音楽好き少年だった頃(「だった」(過去形)は「少年」のみにかかる。今でも音楽好きの青年です)、アンチ・カラヤンはみんなベームに流れたから、ベーム対カラヤンの構図であった。これは同時に、ウィーン・フィル対ベルリン・フィルの対決であり、さらに、同じウィーンの国立歌劇場合唱団VS楽友協会合唱団の対決でもあった。この二つの合唱団については、一般に、国立歌劇場は声量があるが細かい表現が苦手、そこが得意なのは楽友協会合唱団だと言われていた。なるほど、である。例えば、第九の「vor Gott」の「t」は、国立歌劇場の場合はいくつも聞こえる(トゥ、トゥ、トゥ……)。対して、楽友協会はそもそも「t」が聞こえない(カラヤンの趣味かも知れない)。ミソソレの「in gloria dei patris」も、国立歌劇場は「イィィィーン、グロッオッオッオッオッオッリア……」って感じに力み返ってるが、楽友協会は「イーーーーングロ~~~~~リア」って具合になめらか。私の愛聴盤はベームだったからデフォルトは前者だが、こういう歌い方をすると古楽の世界では人格を認めてもらえない(生まれながらに人権を有する人とは見られない)。私の場合は室内合唱団在籍の4年間で徹底的に牙を抜かれ、卒業時にはすっかり後者の人になり、前者を野蛮と思うようになった(最近、後者があまり野蛮に聞こえなくなってきた。少し戻ってきたか)。この二つのうち、生で何度も聴いたのは国立歌劇場合唱団。オペラを何度も見に行ってるから。その中で一番印象に残ってるのはパルシファル。第1幕の大詰めで合唱がアカペラで歌うところがある。オケが抜けたとたんに音程が下がってきた。それも個々に下がるのではなく、全体で、「一糸乱れず」に下がるのである。やばいっ。最後にオケが入る。聴いてる方がどきどき。そしてカタルシスが起きた。楽友協会合唱団の一番の思い出は、これは生ではなくレコードなのだが、カラヤンのマタイ受難曲を聴いたときのこと、普段より明らかに合唱の声量がある。カラヤンだから、楽友協会合唱団に違いなのにどうしたんだろう、と思ってジャケットを見たら、ベルリンドイツオペラの合唱団が混ざっていた。水増し効果はてきめんである(ベルリン・ドイツ・オペラの合唱団は、日本で「神々の黄昏」のとき生で聴いた。このオペラはドイツ分断当時は西ベルリンにあって、東ベルリンにはベルリン国立歌劇場があった。私が、生涯で一番どぎもを抜かれた合唱団はこの東ベルリンの合唱団である。曲はマイスタージンガー。第3幕の「Wachet auf」は鳥肌が立った。これに比べると、ミュンヘンオペラの日本公演のマイスタージンガーは、ソリストは超弩級であったが、合唱はまったくもって貧弱だった。後でドキュメンタリーを見たら、合唱団は日本の学生による水増しだった。こっちは、水増し効果は散々だった)。因みに、日本のあちこちの都市に、「○○楽友協会」と称する団体がある(そのうちの一つは、私が高校のとき在籍した吹奏楽部のOBOGが作ったものである)。かように、日本人のクラシックファンは「がくゆうきょうかい」の響きが大好きであるが、ネーミングの元になったのは、ウィーン楽友協会合唱団に違いない。ほかに、日本で有名な「がくゆうきょうかい」なぞない。そして、彼ら(各団体の創立者)がその名前を知ったのは、(彼らが私と同年代だとすると)もっぱらカラヤンのレコードにおいてである。いっとき、ウィーンの楽友協会合唱団はあまり聞かなくなった。カラヤンの最晩年においては、カラヤン同様、合唱団の団員も歳をとって声がすかすかになったという評判だったし。カラヤン後、アバドがベルリン・フィルの指揮者になると、アバドが使ったのは他の合唱団だった。だが、最近、また、CDのジャケットでその名を見るようになった。