某国会議員がトーク番組で「きついと思われているが真実ではない?」と聞かれて「×」を出して「私はきつい」と言っていた。このような否定的質問に対する肯定的解答の際、日本語では「いいえ」だが英語では"yes"。ドイツ語では"ja"ではなく(もちろん"nein"でもなく)"doch"。Doch、(この"Doch"のように)"doch"は"aber"(="but")と同じ「しかし」の意味でも使う。私が知ってるオペラでの用法では、自分の発言を自分で訂正する場合が多いかな。例えば、ベートーヴェンのフィデリオの大詰め、大臣が「フロレスタンの鎖を切ってやれ、Doch halt!(いや待て)」とか、ヴァルキューレで、ジークリンデがジークムントの声を「昔聴いた……Doch nein!(いや違う)」等々。もともとヴァーグナーのテキストは"doch"のオンパレードで"aber"は出てこない(こともない。次の記事参照)。ヴァルキューレのテキストを見ても、"doch"はうじゃうじゃ出てくるが、"aber"は一個もない。

佐渡裕さんはウィーンのトーンキュンストラー管弦楽団の指揮者になるんで題名のない音楽会を降板(番組では例によって「卒業」と言ってる)するんですかね。「トーンキュンストラー」ってカタカナで表記すると変な名前と思っちゃうけど(名牝「ジェンティルドンナ」の名前を変だとけちをつけるがごとし)、「キュンストラー」(Kuenstler)は芸術家一般のことで、それに「トーン」(Ton=音)が付いた普通名詞。だから変じゃない。ただ、私も誤解してた。音の芸術家だから音楽家のことだろう……と思ったら、主に作曲家のことを指すようだ(因みに、「ジェンティルドンナ」は、”gentil”な”donna”で「貴婦人」)。いずれにせよ普通名詞だから、ウィーンのオーケストラに限らない。検索すると”Tonkuenstler-Verbandどこどこ”(どこどこの作曲家連盟)っていうのが複数ヒットする。

某合唱団で、シュッツの”Troestet mein Volk”の歌詞の一部が、新旧版で違ってることが問題になっている。自分なりに整理してみた。まず、「荒野で呼ばわる声がする」の「荒野」。以下、新しいものから過去に遡る。新版=”Wuesten”、旧版(1648)=”Wueste”、ルター聖書1915年版=”Wueste”、シュッツ生前に発刊された楽譜=”Wuesten”、ルター聖書1545年オリジナル=”Wuesten”ということで、昔は”n”がついていたが後にとれた。が、新版ではそれを元に戻して付けた、ということらしい。現代ドイツ語では単数三格だから”n”がつかない”Wueste”が正しい。もう一つは、「でこぼこをまっすぐにする」の「まっすぐ」。新版=”schlicht”、旧版(1648)=”schlecht”、ルター聖書1915年版=”schlicht”、シュッツ生前に発刊された楽譜=”schlecht”、ルター聖書1545年オリジナル=”schlecht”ということで、こっちはかつて”schlecht”だったが、意味を考えて”schlicht”に変えたということらしい。ただし、現代でも、”schlecht”を”schlicht”の意味で使うことがあるので(独和大辞典)、”schlecht”が誤りとは言えない。面白いのは、「荒野」については昔に戻したのに、「まっすぐ」については現代に合わせたところだ。なにがなんでも旧版を変えてやるって感じがしないでもない。

ヨハン・シェレはシュッツとJSバッハの間と書いたが、生年は1648年だから、シュッツの生年より63年後、バッハの生年より37年前で、バッハに近い。が、シュッツの元で歌ったというのはシュッツがかなり長生きだからだ。そのシェレの音楽、シュッツ(数小節ごとに基調が変化する)と違ってはっきり調性が感じられる。基調でしばらくメロディーを流した後、5度上でそれを受け継ぐ、という形が多い。とても平明で(バッハのような半音の使用はあまりない)、優しい風(それこそ”zefiro”。うん、この表現気に入った。タイトルにしよう)がそよそよ吹いている感じ。

歌を歌った後、ネパール屋に行く。羊の脳みそ(一枚目)を食いながらネパールのビールを飲む(二枚目)。このあと、ネパールのラムでいい気分になったところでお開き。それにしてもiPadのカメラ、画質格段にアップだ。

ヨハン・シェレ(バッハより半世紀前にトーマス教会のカントルだった人、シュッツとバッハの中間の時代に活躍した)の"Herr,lehre uns bedenken"は心が洗われるような優しい曲。重唱の合間に入る弦のアンサンブルがとてもよい。その中にバッハのヨハネ受難曲と同じメロディーがあった。いや、言い方を間違えた。シェレの方が先だ。いや、もともとこのメロディーは、コラール"Herzlich lieb"のものだ。この元のコラールは、作られたのは16世紀。作詞はシェリングだが作曲をした人は不明。その歌詞、又はメロディー、又は両方が後の作曲家に使われた。歌詞だけが使われた例はシュッツの宗教的合唱曲集の一曲(以前、記事にした)。私などは、この歌詞を見るとシュッツのメロディーの方が浮かんでしまう。音楽だけ使った例は冒頭のシェレの曲。オルガン曲も多そう。そして、両方使った例がシャイト、ブクステフーデ、そしてJ.S.バッハというわけだ。

いつもは自転車をこいでる道を歩くときれいな花が咲いていてびっくるすることがある。今朝もそう。運河の河岸に。この花な~に(ソードドーミラーミソ)って歌あったっけ?その運河の常連は水鳥(多分、カルガモ)。

少々夏ばて。炎天下何時間も自転車とかこいで、そのときは元気でも後にくる。思わずうなぎを買う。そしたら新サンマも売ってて。ということで、昨夜のディナーはうなぎとサンマという訳の分からない組合せ。新サンマは旨い。少し高いだけのことはある(といっても一尾150円だから他所より安い)。合わせたワインは、ラングドックのドメーヌというから南仏だ。品種はメルロー。香りがたってるし味はまろやか。これは旨いぞ。

(承前)私の鉄子への執着は、秀吉の千姫に対する、はたまた玄宗皇帝の楊貴妃に対する執着のごとし。そのせいで、あまたのフライパンに寂しい思いをさせてる(夜な夜な涙で頬をしとどに濡らしてる)。にもかかわらず、もひとつ欲しいフライパンがある。IKEAで売ってる重~~~いフライパン。鉄子も重いが比べものにならない。これで肉を焼いたらさぞや旨かろう。だが、重すぎて、片手で揺すって中の具を返すことは無理(鉄子ならできる)。どうしようかと思ってたら、某先生に「フライパンで揺するのは中華。肉を焼くのに揺する必要はないだろう」と言われて、そりゃそうだ。で、ますます欲しくなった。

鉄子以外のフライパンは、今窓際にいる。いや、いくら使ってないからといって(今や、料理は鉄子一本)、こんなあからさまな左遷人事を好きでしたわけではない。これまで、鉄子以外はコンロの脇にラックを置いて、そこに載せていた(以前写真をアップした)。ところが、鉄子でする料理はいつも強火。で、豚の脂が発火して炎がたちラックに及ぶことがしょっちゅうあり危険だったのだ。だから。ごめんよー、いつかきっと再デビューさせるからね(といいつつ春子をデビューさせなかった太巻(あまちゃん))。

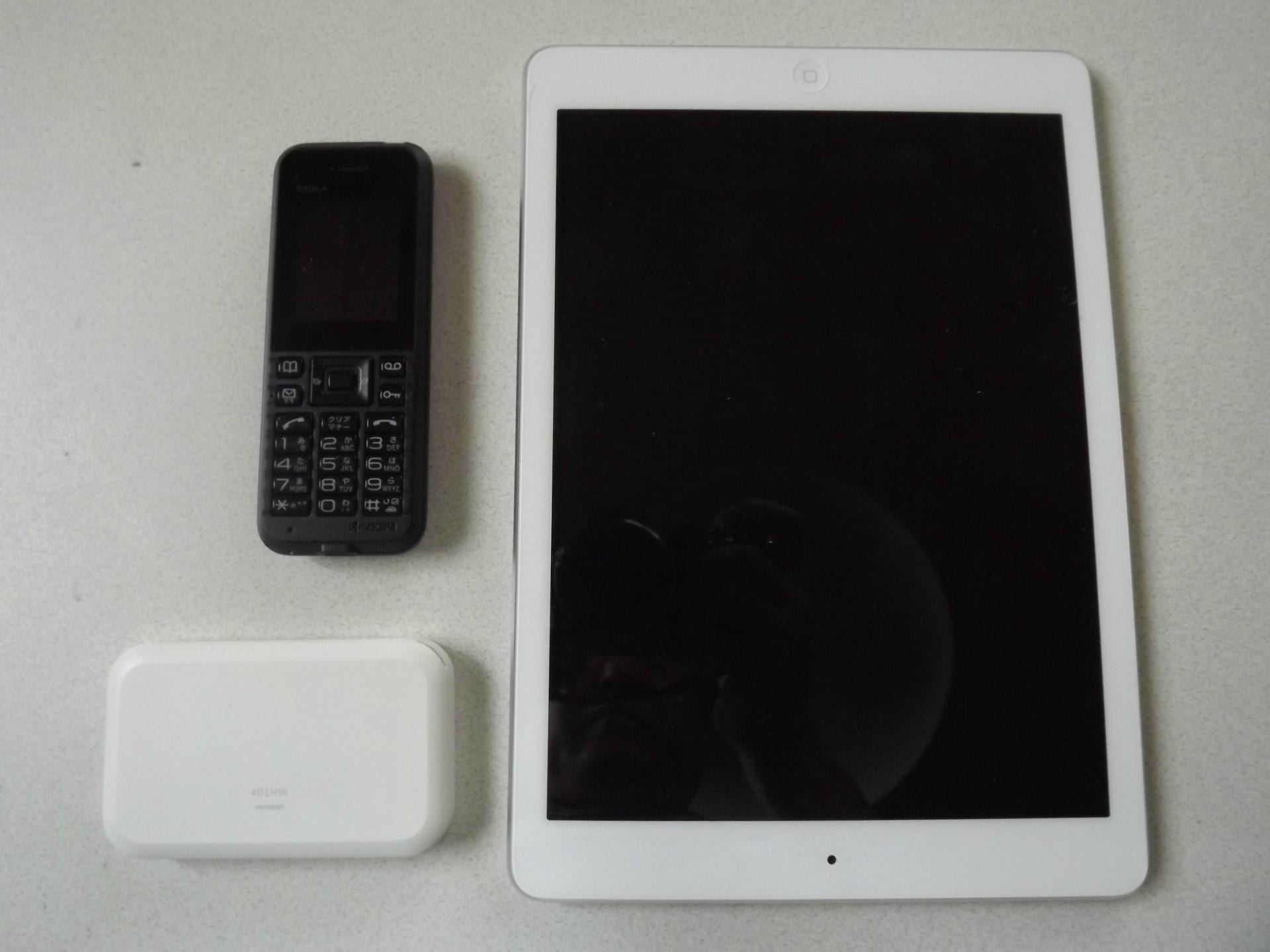

これまで、外出時はスマホとiPadを持ち歩いてた。スマホといっても用途はもっぱらiPadの無線LANルーター(デザリング)。それじゃ専用のルーターでもいい気がするが、緊急時の連絡用に通話もできた方がいいのでスマホだった。そのスマホ、契約から2年経った。まだ電池が持つからもう2年と思って解約しなかったらなんと割引がなくなって毎月の支払料金が1700円高くなってしまった。2年経つと割引がなくなるというのは常識らしい(知らなかった)。それどころか、WiFiにつながならいことも増えた。意味ないじゃん。ということで、量販店の売り場のお姉さんに相談。私の用途を聞いたお姉さんは、専用ルーター+PHS(合計料金は今払ってるのとほぼ同じ)を奨める。これにすれば、なんとこの日限定のサービスで、iPadミニが100円で手に入る、という。これはいい!実はiPadも2年経ったあたりから電源が入らない不具合が頻発していたのだ。通話も、スマホは不便で(通話が終わって切ろうと思ってタップしても反応しないことがしばしば)、ガラケーがいいなと思ってた。決めた……と待てよ。「ミニ」?おじさん、目が悪いからミニだとつらい(画面で楽譜を読めない)。大きい方だったらいいのに~、としばらく悩んでいたら、お姉さんが折衝してくれて、iPadエアをミニの割引額(=ミニの定価-100円)と同額の割引でつけてくれるという。つまり、約1万円でエアの新品が手に入るというのだ。即決。ということで、モバイル環境変更。おニューのiPadエアは前のiPadのバックアップデータで復旧。そしたら画面から使い勝手からまるで変化なし。ちょっと寂しかったので、壁紙(画面の背景)を変えた。

(承前)だから純正調で2セントだけ高くと思ってうーんと上ずってしまったら元も子もない。これを「過ぎたるは及ばざるがごとし」という。5度の純正調と平均律の2セントの差は、競馬のゴールの「首の上げ下げ」の差だ(今日はこれを言いたかった)。なお、長三度の純正調と平均律の違いは14セント。これは5度よりも差が大きい。といっても、これも意識しすぎると、某合唱団のように短三度と長三度の違いがなくなってしまう。これはそこの団員から聞いた話だが、詳しく言うとこうだ。古楽では、曲中ミに♭が付いていても最後の和音だけ♭がとれて長調で解決することが多い。ところが、♭をとったミがやたら低いもんだから、ちっとも解決しないのだそうだ。なお、「長調」と書いたが、そもそも古楽でははっきりした長調・短調という区切りはない。例えば、「ミサ・パンジェ・リングァイ短調」なんて言わない。

シュッツの”Das ist je gewisslich wahr”(それは確かな真)の後半、神を賛美するところ、和音進行が超かっこいい。「Gott」(ドミソ)dem ewigen「Koenige」(レ♯ファラ)dem Unver-「gaenglichen」(ミ♯ソシ)und Un-「sichtbaren」(ファラド)und allein「Weisen」(ソシレ)……こういう具合にバスがドレミファソと上昇し、それぞれに長三和音がつく。つまり、Cdur、Ddur、Edur、Fdur、Gdurという進行(かっこいい!)。すると、例えばソプラノ1は、ドー(ドードーレレ)ラーララーと歌うのだが、このラは第5音となる(短調の主音と感じてはいけない)。すると、広くとることになる(純正調)……と書いたが、5度の純正調と平均律の差は2セントにすぎない。普通の合唱団で「2セント上げる」なんてのはナンセンスだ。人間の声には幅がある。そもそも、半音ピッチが下がったりするのだ(下げ幅100セント)。上げようと思って+2で止まるかってんだ。だから、「本来はちょっと高いんだから下がらないようにしようね」あたりでいいと思う。

”zefIro torna”(西風もどり~モンテヴェルディとマレンツィオ)の”zefiro”は、その言葉だけ聞くと「そよ風」を思い浮かべるが、「ゼフィロス」(西風の神様)からきてるから「西風」が先だろう。モンテヴェルディらの歌詞も、西風(春風)が吹いて春めいてきたのに我が身は……と嘆く内容だから「西風」が相応しい。ヨーロッパでは西風がそよそよ吹いてきたら春の到来ということで、ボッティチェリの「春」にも神様の姿で描かれてる。同じ画家の「ヴィーナスの誕生」にも描かれてるが、同じゼフィロでも「春」の方は右側にいて青色なのに対して「ヴィーナスの誕生」の方は左にいて肌色で息(西風)を吹きかけている(左から吹いてるのが地図的には西風っぽい)。どちらの絵も中央にはヴィーナスがいて、首がひんまがってるところは同じ(裸体と着衣の違いはある。)。さて、モンテヴェルディには”zefiro torna”が二つあって、シャコンヌ(Zefiro torna e di soavi accenti……)のほかに、”Zefiro torna, e'l bel tempo rimena”がある。後者にはマレンツィオも曲を付けている。「春が来た」と喜んでいたと思ったら”ma”(しかし)ときて、一転、曲想が暗くなる。それに対し、シャコンヌは、繰り返されるメロディーが陽気だから、総じて明るい。