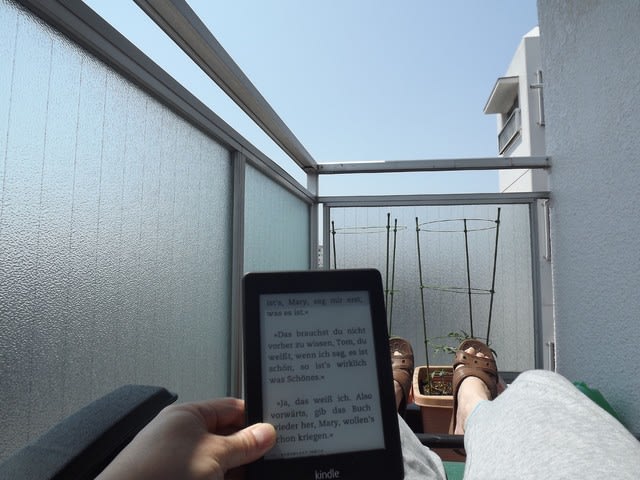

ベランダ用に買ったリクライニングチェア、五千円しないからまがいものに違いないと自分で買ったくせに届く前からあきらめていたら、これが大当たり!

すわりごごち(ねごこち)抜群!ベランダには風が来るから、大型連休中に気温が25度を超えても快適な巣ごもり生活を送れそう。ビタミンDの摂取にも期待がもてる(ビタミンDは日光をあびないと体ん中で作られない)。久々に満足のいく買い物であった。買い物と言えば、ホームベーカリーで作ったピザ生地に黒いしまが入るようになったので、買換えを検討していることを書いた。今度は大手のにしよう。でも高い。中古はどうだ?おお!八千円のがある!でも、パスタ用の回転羽根が欠けている。それだけ売ってないかなぁ。売ってた!よし、これにしよう。この機種は酵母を後から自動で投入するので(そのときすごい音がするらしい)、ふっくら焼けるという。心は既にルンルン!ところが、ひらめかないでいいことが一つひらめいてしまった。今のヤツ、もしパンケース(材料を投入し、その中で生地ができ、焼き上がっていく容器)の代えが買えたらそれで間に合っちゃうんじゃないか?だけどさ、パンケースってほとんど本体じゃん。本体の代えなんてあるはずが……あった。2000円で売っていた。「黒いものが混じるようになったのでパンケースの代えを買ったら解決した」という書込もあった。よかった(よくなかった)、二代目を買わずに済んだ(二代目を買い損ねた)。早々に家電墓場(北側のベランダ)に投棄してあった初代を引き上げもとの位置にセッティング。引退命令は撤回、もうひとがんばりしてもらうんでごしごし磨いて差し上げた。おお、結構、きれいになるのぉ。