朝ドラで、男が「映画が成功したら結婚しよう」と言っていた。初めは普通にプロポーズしたのにナツがあっさりOKしたもんだから自分で「映画が成功したら」という条件を付けたのである。だが、水を差して悪いが条件付き婚姻は無効である。理由は二つある。一つは、二人のラブラブ関係がずっと続いているのになかなか映画が成功しなかったらいつまでたっても結婚できない。生殺しである。それはよくない。だから。もう一つは、逆にラブラブじゃなくなってたときの話。そんなときに条件が成就して(映画が成功して)、したくもない結婚を強いられることになったらよくない。結婚ってやつは届けを出すときに二人とも「婚姻の意思」がなければならないからだ。因みに「生殺しだからだめ」は偉い民法の先生の著書に書いてあったことの受け売りである。その先生は、その著書で「錯誤」の解説をされるとき当初「オグリキャップ」を引き合いに出されていたのだが、版が新しくなったときに「ディープインパクト」に変わっていた。この先生がホントに競馬がお好きなのか、学生が喜ぶので馬名を使われたのかは知るよしもないが、そのディープインパクトが最近亡くなった。この名馬は現役時代に抜群の成績を残しただけでなく、種牡馬としても大成功をおさめ、レースに出る馬のほとんどが「ディープの子」ってことも珍しくなかった。でも、ご本人(馬)どうだったのだろう。やっぱ疲れたのかなぁ。ディープインパクトのご冥福をお祈りします。私が大好きなジェンティルドンナ(今は繁殖牝馬になっている)もディープの子である。ディープの「最高傑作」の呼び声も高い。

テッペイ兄ちゃんが徴兵拒否で山に逃げた。思い出した。私が小学校にあがった時はまだ終戦から20年経ってないときだったから、元軍国少年の先生がいて、私らの担任の先生もそうで、あるとき私らに「いざ戦争になったら、君たちが山に逃げちゃうんじゃないかと先生(一人称)は心配だ」と言っていた。私は、とっさに、逃げるんだったらどの山がいいかな、と考えていた。中山町には「ちんの山」と呼ばれる場所があったが、そこは「山」とは名ばかりの単なる高台で、最近は住宅に埋め尽くされていて「山」を思わすものは何もない。それよりも、私の家から南に鬱蒼とした森が続いていて、そこなどはグリム童話に出てきそうななにやら恐ろしげなところだから、おまけに沼もあったりして、逃げるならあそこかな、とか思ったものだ。だが、近年歩いて見たら、やはりすべて住宅に埋め尽くされていて、森の名残りは皆無。中央の人たちからは「チベット」と呼ばれていた中山町あたりも所詮は横浜市。身を隠せるような山はなく、徴兵拒否は無理な話であった(先生の心配は杞憂であった)。それに比べると、ドラマの舞台(山梨の中でもうんと山の方)はなんと言っても熊が出る土地である。山を知り抜いた山男であれば身を隠すことも可能なのだろう。昨日今日の放送で、警察や軍が必死になって山狩りをしているがテッペイ兄ちゃんは見つかりそうもない。それにしても、山狩りをする警察や軍の執拗なこと。みんなが徴兵拒否をすると軍隊が成り立たないから意地でも見つけ出そうと必死である。この人たちは、しかしえばっているのが気に入らない。平気で市民に暴力をふるう。お国お国と言うのなら、お国の大事な宝である国民を傷つけてはいけないんじゃないの?(その前に重大な人権侵害であるが、人権と言っても通じない時代である)因みに、現代のドイツには徴兵制があるが、軍隊に入りたくない人は奉仕活動をすればよいことになっている。フライブルクのゲーテインスティトゥートで生徒の生活支援をしていた若者たちはその仕事を奉仕活動としてやっていた。生活支援と言ってもボケ老人の生活支援とはワケが違い、見るからに楽そうで、あんな楽な仕事で軍隊の代わりになるんだぁー、とわれわれは変に感心していた。「軍隊」と言ったが、正確には「Bundeswehr」。日本では「連邦軍」と約されているが、言葉に忠実に訳せば「連邦自衛隊」である。日本と同じ敗戦国。そのあたりの事情も似通っている。

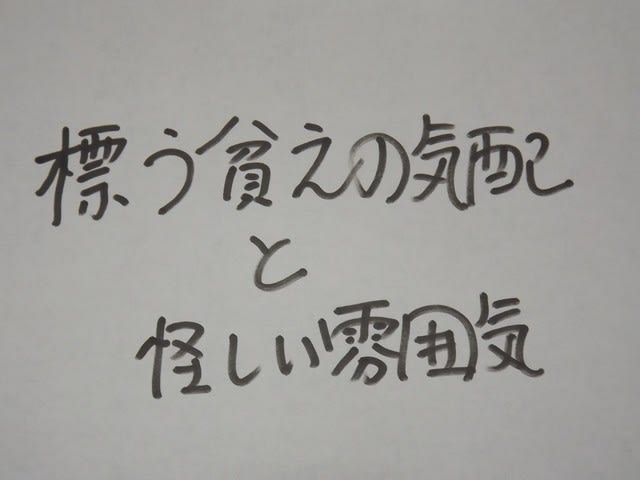

久しぶりに夕方放送された「ゲゲゲの女房」でナレーションが形容した貸本出版の事務所の様子が「漂う貧乏の気配と怪しい雰囲気」。野際陽子さんの上品かつ辛辣な口調で発せられたこの言葉がえらく気に入ってしまい、思わずメモってしまった。しかも、まるでウチのことのようである。こないだまでパソコンの上に掲げていた「夜9時以降はブログ厳禁」はカラスに見抜かれた田んぼの案山子状態だったので(カラス=私)、そのメモに代えて、これからはこのメモを掲げよう。さて、ふみえ(=松下奈緒さん演じるゲゲゲの女房)宅ではそろそろ「キャベツがたくさん入った餃子」が登場するはずである。初回放送時、これがえらく旨そうに見えて、それ以来私も餃子にキャベツをたくさん入れるようになった。とにかくキャベツは偉い!餃子でもお好み焼きでも大活躍。お好み焼きといえば、生地と具をまぜこぜにする大阪風と、生地の上に具を重ねていく広島風があって、私は広島風が好きなのだが、大きな鉄板で作るのでない限りひっくり返すのが大変、と思っていた。だが、別に空高く持ち上げてからえいやっと返さなくても「寝返りをうつように」ころっと返してもよいという。これからは私も「寝返り作戦」を採用するつもりだ。とか思ってたら、この時期に白菜を丸々一玉99円で売ってたので購入。キャベツを使うところはしばらく白菜で。餃子もまたしかり。毎朝のラーメンにも入れている。白菜の白くて厚いところって結構味がしみるのに時間がかかるのだね。なので、ホントは最後に入れるはずの粉末スープを煮始める前に入れている。因みに、ゲゲゲの女房は「ふみえ」だが、昼間にやってる「やすらぎの刻~道」では熊のフミ子がみんなの胃袋におさまってしまった。一度も画面に実物が登場しなかったフミ子であるがなんか悲しい。

まあクラリネットの千人の音の高いこと!吹き手以前にリードが悲鳴をあげてすぐへたる。樹脂リードの購入を思い立ったのはそのせいだ。へたらないし、ずっと持つと言うので合唱の練習のついでに新大久保の管楽器専門店に行った。一枚がお高いから(普通のやつの10倍以上)試奏させてくれる。普段使ってるやつの厚さ(3 1/2)を言うと、3と1/4、3と2/4、3と3/4あたりを見繕ってくれて(樹脂リードは1/4単位で厚さが異なる)、小部屋に通され後は自由に試せ、と。まずは31/4から。なにこれ。ビービー言っちゃって。31/2もまだまだ柔らかい。樹脂リードは堅いというネット情報がたちまちに崩れる。実際に自分で試してみないと分からない。ようやく33/4あたりでなんとか手応えのある音。それでもかなり軽い音で私の趣味ではない。が、こんだけ吹かせてもらったのでなんか買わないと悪い気がして、その33/4のやつを1枚購入。練習用にはいいかもしれない……が、本番では使えないな。天然のやつ(ケール)の方が音ははるかにいい。今後、買うのは従来通りの天然素材のものだなと思った。まあこれも経験である。それにしても、最近、クラリネット関係の出費が続く。吹き終わった後、管内のしずくをとる布(スワブ)も新調したが、なんと言っても私的に事件だったのはヤマハのマウスピースの購入である。私が若い頃使っていたのはヴァンドレンのマウスピース。近年、クラ復活とともに買ったのもヴァンドレンで、評判のいい別のやつ。世間的にはこれで十分なはずだ。だが、私にはトラウマがあった。高校のとき、隣でクラを吹いてた同学年のOさんと一度マウスピースを取り替えっこして吹いたことがある。私のは由緒正しきヴァンドレン、Oさんのはヤマハだった。ところが、私は彼女のマウスピースの吹きやすさにびっくりし、Oさんは私のマウスピースの吹きにくさにびっくりした。当時の私のクラの音は、音色はきれいだがいまいち音量が足りなかったのだが、そうか、私のマウスピースは吹きにくいんだと合点がいき、音量のなさの責任はすべてマウスピースが負わされることとなった。それから半世紀近く過ぎ、最近クラで復活した際、とにかくマウスピースを変えなきゃと思ったのはそうしたトラウマのせいだ。だが、私が買ったのはヤマハのではなく、ヴァンドレンで評判のいい別のヤツ。やはりヴァンドレンのネームヴァリューの呪縛からは逃れられなかった。その新しいやつはたしかに吹きやすかったが、それでもトラウマは決して消えない。結局、ヤマハのやつを買ってしまった。最初からこれを買えばよかったという話だ。で、どうか?うん、よく鳴る。満足である。これで思い残すことはなくなった。あとは自分の練習のみである。因みに、私らんときは「ヴァンドレン」と言っていたが、今は「ヴァンドーレン」と言うらしい。それから、現在の私のクラリネットの音はマウスピースに関係なくかなり大きい。結局マウスピースではなく、自分の能力の問題、というのがホントのところかもしれない。

私は酔っ払うと八割方、これを歌う。ヒント。あるアリアのイントロ。♪ティラリ、ランラーン、ティラリ、ランラーン、ティラリ、ティラリ、ティ、ラ、リ……ポーーン。なに?さっぱり分からない?じゃあドイツ語の音名で(変ニ長調)。♪アスベツェ、ゲスゲース、エフゲスアス、エスエース、デスエスエフ、ツェデスエス、ベ、ツェ、デス……アース。もっと分からない?たしかにドイツ語の音名で書くと奇々怪々である。この歌のいいところ=堂々と異性の手を触れること。だって、そういうスチュエーションだから。ところが昨夜のことである。私が例によってベトルンケンにおなりあそばして(酔っ払って、ということです)、このイントロを歌ったら、私ではなく、向かいに座っていた某君が隣りの某嬢の手をつかみ始めた。あのね。この歌は私のために歌ってるんです。君が思いを遂げるのをお手伝いするつもりで歌ってるんではありません……とも思ったが、しかし、歌は世の中みんなのもの。某君のうれしそうな顔を見たらお役に立ててよかったとも思いましたよ(某嬢は某君の意中の人である)。でもさ、この歌のとおりやるなら、そっと触れなきゃいけないところ、某君の某嬢の手の握り方ははまるで札束を握ってぶん回しているよう。そっと触れられるからミミは「はっ」と言うのだが、あんな風につかまれたら「ぎゃーっ」と叫ばれても仕方がない(某嬢は叫ばなかったが)。そこには苦言を呈しておこう。この夜は、しかし、なかなかの展開であった。会計のためみんなのお金を集めた某さんはレジで両替をしただけで払ったつもりになったらしく、最後に残った私がみんなの分を払うはめになった。因みに某さんはノンアルコールビールを飲んでたから酔っ払ったわけではない。

こないだの大相撲の千秋楽で、行事が「かった(かたや)、かくりゅふー、かくりゅふー」「こった(こなた)、はくほほー、はくほほー」と言っているのを聞いて、伸ばす音が「h」だなー、と思って、そこからドイツ語を連想して、で、鶴竜と白鵬をドイツ語で表記したくなって、今回のタイトルとなったわけである。それにしても「h」は気の毒な音だ。イタリア語やフランス語ではもはや言葉のどこに位置してても発音してもらえないし、ドイツ語だって母音の後は伸ばす音になっちゃって発音されない。日本語だってそうである。河原(かわら)は、河原(かわはら)であったろうに、いまやほとんど河原(かわら)である。それに逆行しているのが行事さんだ。ないはずの「h」をわざわざ発音してるから。因みに、行事さんの「かった」が「かたや」だってことは今この記事を書くために調べて知った。半世紀+10年生きてきたが、「かたや」と聞こえたためしはない。

家で練習するためにヴァイオリンの消音器を買って、毎朝、音階練習をしている。夕方はクラリネットで千人の練習。どちらもなかなか昔のレベルに戻らない。特にヴァイオリンは昔はそこそこ弾けたのに、今はまったくである。歳か……などと言ってはいけない。違いは練習量である。10代の頃はほんとによく練習したもんな。中学生の頃なんか夏休みは陸上部の練習時間以外は一日中ヴァイオリンを弾いていた。あんだけ弾いてれば上達する。それにしても、最近の私、過去への回帰が顕著である。カウンターテナーを歌う前はテナーを歌ってた。テナーを歌う前はバスを歌ってた。その前はクラリネット、その前はヴァイオリン(とコントラバス)。今、逆の順序をたどっている。その前は?そうだ、私の歴史の中にはボーイソプラノもあったっけ。小学校3年か4年のとき、合唱祭みたいなやつに学校で参加するためか、急遽合唱団が結成され、私はそこに途中から入れてもらって舞台に乗ったのだ。曲目は二曲。そのうちの一曲はまるっきり覚えてないが、もう一曲は題名以外は覚えてる。♪まーるーいー(ミーミーミー)、ちきゅーうをー(ミミーファソー)、あーとーにーしーてー(ラーソーファーミーレー)……って歌。下のパートも覚えてる。が、題名の記憶がゼロである。是非知りたい。誰か教えて!で、私はその合唱団に途中参加で肩身が狭かったのだが、どういうわけだか合唱祭の開会の宣言をする役に任命された(途中参加からの大出世である)。幕が開いて舞台中央に一人で立っていて、しゃべり出すタイミングが分からず黙っていたら隅っこのおじさんが「挨拶っ、挨拶っ」て小声で促していた。だが、緊張はまったくしなかった。緊張ってやつはある程度大きくなってスケベ心がもたげてくるとするものらしい。過去への回帰と言っても、残念ながらボーイソプラノには戻れない。カウンターテナーとは違うからなぁ。とってりゃあ別だが(何を?)。さあ、もっと遡ろう。小学校1年か2年のとき。既に半世紀以上遡っている。ある日、給食の時間に放送室に連れて行かれていきなり何か歌を歌えと言われて、思いつくまま♪あーきのゆーうーひーにー……と歌って帰ってきた。歌う意味が分からないから気負いもなにもない。ボーイソプラノでもなんでもなく、普通に地声で歌って帰ってきた。そしたらそれが給食中の全校に流れていた。どういう趣旨だったか、なんで私が歌わされたのかいまだに分からない。家に帰ってその話をして以降、父親はときどき私をからかってわざと下手くそに「あーきのゆーうーひーにー」と歌っていた。私の性格がひねくれたのは亡き父のせいである。因みに、父の歌は、わざと下手くそに歌わなくとも下手である。私は、歌については幸いにも母譲りである。

NHKのスタジオで選挙の候補者がNHKをぶっこわすと叫んでいたと思ったら、先週、NHKの「あさいち」に久米宏さんが登場してNHK批判を展開。「放送局が予算と人事で政府に首根っこを握られているのは絶対良くない」と。すると近江アナが「首根っこをつかまれないようにがんばってる」と反論。それに対して久米さんが「いや、数年前にひどい会長がいて」と言ったところで回りからストップがかかる。でも分かりましたよ、あの人だ。就任早々、政府がなんか言ってきたら言うことをきかなきゃいけないって言った人がいた。私もそのときはとんでもない、よくもまあこんなことをのうのうと言えるもんだとあきれかえったものだ。でも、私はNHKの番組は好きで、「おしん」「チコちゃん」あたりは欠かさず観ている。そうそう、最近は「大草原の小さな家」も始まったっけ(吹き替えの一新は気に入らないが)。「おしん」と言えば、おしんの亭主の竜三は、少し立ち直ったとは言え、あそこまでダメンズとは思わなかった。脚本も容赦がない。「甲斐性なしには千年の恋も冷める」「だめな男はどこまで言ってもだめ」。自分が言われてるようだ。しかし、私は竜三のように「お坊ちゃま」と言われるような育ちはしていないからもう少しましだ。「お坊ちゃま」と言えば、私は夏目漱石の「ぼっちゃん」が好きで何度も読んだ。竜三を「お坊ちゃま」と呼ぶのは源爺だが、ぼっちゃんをぼっちゃんと呼ぶのはばあやの「きよ」である(そういえば、ぼっちゃんの名前って何だったっけ。作中に出てきたっけ)。そのぼっちゃんが教師として赴任したのが四国で道後温泉に浸かる場面がある。私は結構温泉が好きだが道後温泉に行ったことはない。いつか行きたいと思ってる。

昨日の記事はリンク先のFBで少なからぬ方にイイネを押していただいたが(イイネを下さった方に幸あれ!)、はたしてどの点が良かったんだか分からない。某オペレッタの通唱会企画をあたためている点か、ラインベルガーのミサ曲がよかった点か、やっぱりシュッツが良かった点か、はたまたワインのボトルを三本空にした点か(一人ではありません。四人で、です)。因みに、「某オペレッタ」とはJシュトラウスの「こうもり」である。そういえば、以前、「『こうもり』の通唱会をやったら歌い手は隣の人とキスをしなければならない」とか書いた覚えがある。いざ実現となったらそんなことは言いませんから(言ったら誰も来ないし)。ということで、以下、私の「こうもり」体験。カウンターテナーのヨッヘン・コヴァルスキーを初めて生で聴いたのはウィーンの国立歌劇場の引越公演の「こうもり」だった(オルロフスキー)。某有名音楽評論家が新聞の批評欄にこの公演のことを書いていて、コヴァルスキーが登場した途端に客席から拍手がわいたのにびっくりした、日本の聴衆はいつからこんなに「通」になったんだ、と書いていて、その記事をよんだわれわれは逆にその評論家がコヴァルスキーのことを知らなかったことにびっくりした。そのウィーンの国立歌劇場の「こうもり」はかなり前、元旦にウィーンでも観た。ヴァイクル、デルネシュと言った重量級の歌手が出ていて豪華だったが(デルネシュのオルロフスキーはかっこよかった)、その前の日にフォルクスオーパー(オペレッタ専門劇場)で観た「こうもり」の方が手慣れていて楽しかった。やはり「餅は餅屋」と思った。このオペレッタの映像はたくさん出ていてどれも名演奏。ベームのは往年の名ヘルデンテナー・ヴィントガッセンがオルロフスキーなのが見物だし、プライがアイゼンシュタインを歌ってるやつは指揮がドミンゴで、オケピットで「チェレスタ・アイーダ」を歌い出したりして楽しいし、ボニング指揮のやつは第2幕の宴会シーンでサザーランドがマリリン・ホーンとパヴァロッティを助さん格さんみたいに従わせて出てくるのが豪華だが、やはりすごいのはクライバー指揮のやつ。件のキスのシーン、途中からカメラはクライバーだけを撮す。その指揮ぶりの優雅なことと言ったら。私は残念ながらクライバーの「こうもり」を生で観てない。だが、日本にオケ・コンサートを振りに来たとき序曲を聴いた。振る前に客席に向いて曲目紹介。初日は「Die Fledermaus,Ouvertüre」とドイツ語で、二日目は「コウモリ~」と日本語で。この「コウモリ~」が耳に焼き付いている。もう一曲のアンコールは「雷鳴と電光」だったが(クライバーはこの曲を「こうもり」の第2幕で演奏する)、振り向きざまあまりに早く振り始めるもんだからオケが間に合わず、最初の「ジャン」が鳴らなかったっけ。

私が主催する歌の会は、歌いまくる会、シュッツを歌う会、通唱会二つ(千人とミサソレ)と既に私のキャパいっぱいいっぱいなのであるが、ここにきてさらに某オペレッタの通唱会の構想をあたためていて、千人が終わったら公表しようと思っている(ここに書くのは公表ではないのかって?ないのです)。昨日はその中のシュッツを歌う会。アカペラで少人数だからメンバーがそろえばそりゃあ素晴らしい会になるのだが、欠けたときの対応が大変である。曲選びのことだ。少人数でもできる曲を探さないといかん。そんななかで思わぬ収穫があるとうれしい。ブクステフーデしかり(声部は少なくないが歌いやすい)、デュファイのスラファセしかり(逆に相当な難物ではある)。そしてラインベルガー。ラインベルガーは、ミサ曲については宝の山だ。流れるようなメロディーが美しいうえに歌いやすい。今後相当これで楽しめるぞ。とか言いながら、昨日はテナーが二人そろったので久々にシュッツのGeistliche-chormusikから二曲歌う(Es wird das ScepterとEr wird sein Kleid)。ああ、やっぱシュッツはいい!と感慨に浸りながらワインのボトルを3本空にした夜であった(その前の日に空にしたボトルは紹興酒)。

相変わらず吹き替えの声に違和感満載の「大草原の小さな家」。今日はオルデン牧師の声にがっかり。そういえば、今日の放送で、エミーおばさんが自分自身のお通夜(子供を呼び寄せるためのウソのお通夜)のために神父さんを呼んでくれと頼むシーンがあった。え?オルデン牧師がいるのに?と思ったが、そうか、オルデン牧師は牧師さんだからプロテスタント。神父さんはカトリック。エミーおばさんはカトリックの信者さんなんだ。そうすると、日曜日の礼拝はどうしていたのだろう。町には教会が一つしかない。そこはオルデン牧師がしきっている。仕方がないからそこに行くのだろうか。疑問が解消しないまま本題。やはり今日の放送で、子供たちが歌を歌っていた。そのメロディー、どこかで聴いたことがある。ちょっと変わっているけれど「むすんでひらいて」だ!だが歌詞は「ガチョウが死んだ。納屋の向こうで倒れてた」というもの。え?これが元歌?で、調べる。この点に関しては疑問解消。なんとこの歌の作曲者は哲学者のルソー。そのメロディーにはいろんな歌詞が付けられていて、イギリスでは「主よ」(Lord)で始まる賛美歌になり、アメリカに至って「ガチョウが死んだ」になったそうな。それが日本に入ってきて、当初はやはり賛美歌だったが、その後「見渡せば」という日本の四季を歌う歌になり(見渡せば 青やなぎ、花桜 こきまぜて……)、さらに軍歌になり(見渡せば 寄せて来る、敵の大軍 面白や……)、戦後になってようやく「むすんでひらいて」になったそうだ。歌詞によって歌い方も当然変わるだろうねー。「見渡せば」は叙情的に、軍歌は無骨に、「むすんでひらいて」は無邪気に、ってとこか。じゃ「ガチョウが死んだ」はどう歌えばいいんだろう。今日の放送の子供たち(ローラ以外)は楽しそうに歌ってたけど……

以前のスマホ(シャープ製)はまだまだ使えたし、使い勝手もよかったが、2年が過ぎると格段に料金が高くなるから買い換えないわけにはいかない(このシステムには不満である)。ということで、これまでと同じ格安スマホで新規に契約(機種変より断然お得。番号が変わるけど)。当初は、やはりシャープ製にするつもりだった。一番安い機種は実質タダだし。だが、iPhoneの古い機種(6s)も実質タダになるという。別にiPhoneの名前に惹かれたわけではない。だが、一つメリットがある。iPadに入れてあるドイツ語辞書(私は基本的にアプリはタダのものしか使わないが、これだけは何千円も払って購入した)をiPhoneでも使えるということだ。これは大きい。ということで、初めてiPhoneユーザーとなった。名前に惹かれたわけではないと言いながら少しうれしい。画面はiPadを小さくしたようなものだし、ドイツ語辞書に限らずiPadに入れてあったアプリをほとんどダウンロードしたからiPadの使用感とあまり変わらない。無理矢理つけさせられていたオプションをとっととはずしてやることは完了。あっ、そうそう、LINEなんだけど、アンドロイドからiPhoneに移行すると履歴が消えてしまうことは知らなかった(逆も同じ)。

大人になった猫が「にゃー」又は「ミャー」(後者は洋猫……というか、欧米人の耳に聞こえる猫の鳴き声)と鳴くのは人間に対してのみだそうだ。人間に甘えたり、ご飯を催促するときににゃー(ミャー)と言うそうだ。なるほど、納得である。うちの2ニャンも甘い声を出すのはもっぱら私に対してのみ。2ニャン同士では鳴かないか、あるいは「ふーっ」(喧嘩するときの威嚇)である。ただし、私に対して甘い声を出すときも「にゃー」(ミャー)とは言わない。「きゃっ」である(ハズキルーペのCMで女性たちや舘ひろしさんがお尻でルーペを踏んづけるときに出す声である)。こうした声を「猫なで声」と言うが、うちの猫はなでられてるときは恍惚として無言。撫でるのをやめると「ううーん」と言って継続を催促する。因みに「猫なで声」は猫の専売特許ではなく、人間のおじさんも発することがあるそうだ。「新婚さん、いらっしゃい」に出てきた後期中年者(私の年代があてはまる。「初老」という言葉がいやなので私が編み出した言葉である)の新郎は、普段はえばっているのだが、新婚の奥さんと二人だけになると、途端に猫なで声を出して耳掃除の催促をするそうだ。その様子をテレビカメラの前で再現していたが、見てられなくて思わずテレビを消してしまった。私はああいう新郎にはなりたくない(って、毎度言ってますが、予定はありませんので。昨日、某男声合唱団のBBQパーティに呼ばれて、そこでは私は最年少で、で、いーじまさんもまだまだ若いからこれからだよ、と先輩たちに言ってもらった私ではありますけれども)。

「千人」の第二部の歌詞はゲーテのファウストの最終章からとられている。ファウストが死んだ後、その魂が天に昇る際、いろんな霊が「お出迎え」に出てくるシーンである。その中には「かつてグレエトヘンと呼ばれしもの」もいる。昔の名前で出ています、である。ホントなら、死んだファウストの魂は悪魔メフィストフェレスのものになるはずだった。ところが、そこに天使がやってきて、メフィストフェレスがぼーっとなってる隙に(チコちゃんかっ)、その魂を天使がかっさらっていったのである。メフィストフェレスの立場からすると「鳶に油揚げをさらわれる」である。そういえば、キアヌ・リーブス主演の「コンスタンティン」って映画でも似たシーンがあったっけ。悪魔がキアヌ・リーブスを地獄に持って行こうとしたときに邪魔が入るのである(たしか)。いやあ、壮大な曲である(千人の話)。マーラーと言えば「嘆き節」であるが、この曲は肯定感で満ちあふれている。マーラー自身もその点がすごく気に入っていたそうだ。因んだ話その1。ファウストの件の箇所をドイツ語で読もうと思ったのだが難しい。もう時間がもないことだし(千人通唱会まで1か月を切った)、日本語訳を読もうと思ったらもっと難しい。これ日本語?「グレートヒェン」は「グレエトヘン」だし。その2。クラリネットのパートを練習するとき併せる音源がバーンスタインだとどうにもテンポが伸びて訳が分からなくなるのでブーレーズに変えてみた。おおっ、さすが「蒸留水のよう」と形容されるだけあって(これ、褒め言葉?)明白そのもの。なんと、第1部のエンディングがむやみに速くない。ちゃんんと音が分かる(バーンスタインのだと、もう怒濤のアッチェレランドで何がなんだか分からない)。最初からこっちを聴けばよかった。ブーレーズ、だーいすき、である(ハズキルーペか)。

「大草原の小さな家」。依然として一新された吹き替えの声になじめない。特にビードゥル先生。以前の声は深い包み込むような美声だったが全然違う。例えばCGで人物の顔をすげ替えたら違う作品になっちゃうよね。声だって同じである。吹き替えの声も一緒になっての「大草原」である。それを分かっていないのだろうか(因みに「顔のすげ替え」は実は行われている。スターウォーズ・エピソードⅥのマスクをとったダースベイダーの顔が、後に若かりし頃のダースベイダーを演じた俳優の顔にすげ替えられていた。不満である。ついでに、この作品の最後のシーンに流れる音楽もすげ替えられていて、これにはもっと不満である)。と文句をいいつつ「大草原」を見る。今日のお題は「ローラの初恋」。こちらが恥ずかしくなるくらいジョニーの前ででれでれになるローラ。います、こういう人。フライブルクのゲーテ・インスティトゥートにほっぺの赤いスイス人の女子がいて(まるでハイジ)、で、その子が途中からクラスに入って来た長身のアメリカ人の男にでれでれ。顔にハートマークが浮かんでいるようだった。因みに、そのゲーテ・インスティトゥートには日本人留学生のクラリネット奏者のチコちゃんがいた。そのチコちゃん、ゲーテ内の音楽会で腕前を披露したが、舌を巻く上手さ。いまどうしているのだろう。近くにお住まいならクラリネットを習いたいと思って検索するのだがヒットしない。あっ、間違えた。チコちゃんじゃなくてチカちゃんだった。チコちゃんのせいで間違えた。