京都観光のガイドブログです。定番の楽しみ方から特別拝観、さらには年に1度の御開帳まで。

京都観光では最も詳しいです!

Amadeusの「京都のおすすめ」 ブログ版(観光)

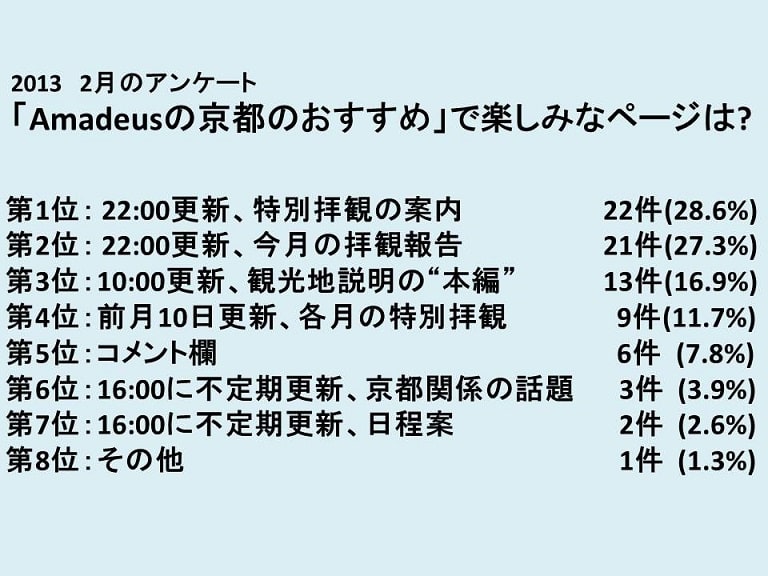

2013 2月アンケートの総括

今月も70名以上の方々がアンケートに参加してくださいました。

ありがとうございます。

さて2月のお題は、

「Amadeusの京都のおすすめ」で楽しみなページは?

でした。

毎年2月は固定のお題ではないので、今回は”固定読者さん用”の質問にしてみました。

結果は上表の通りです。

考察

第1位は「22:00更新、特別拝観の案内」でした。

これは正直個人的にはよく分からないです。

特別拝観の開始前に、予定されている拝観内容などをご紹介しているだけといえばだけですからね。

確かに”アクセスは異常に具体的”ですが(笑)。

正直”ここじゃなくても分かる情報”な気がしています。

でもニーズが高いようですね。

第2位は「22:00更新、今月の拝観報告」です。

これは何となく理解できます。

「コイツ何を考えて、どこへ行くんだろう」と思いながら読めますからね。

多くの京都ブログって、訪問したところだけを記載されるケースが多いですが、

僕の場合は、「その時期にどこを選択し、どのように行ったのか」まで記載しているところが違うような気がします。

第3位は「10:00更新、観光地解説の“本編”」です。

これは多分に”気を使って頂いた”のかなと思います(笑)。

僕が今までに散々”最も労力を費やしている”と書いていますからね。

でも実際そうですね。

記載の労力比にすると、

「10:00更新、観光地解説の“本編”」:「22:00更新、特別拝観の案内」:「22:00更新、今月の拝観報告」=5:2:1

ぐらいです。

本編は後々に残ることを想定して書いているので、内容に間違いがないかの検証、文章の推敲、リンクや地図などの体裁などチェック項目が多いです。

それに引き替え「22:00更新、今月の拝観報告」なんて、感想をツラツラ書いているだけですからね。

労少ない方が順位が上なのは皮肉なことです(笑)。

でも本編は自分のコレクションでもあるので、絶対に止めません(笑)。

第4位は「前月10日更新、各月の特別拝観」です。

これは我ながらイイですよね。

僕が特別拝観を始めた際に求めていたものでした。

一般にネット上に流布しているものは、様々な”しがらみ!?”のせいか、全部は網羅していないです。

しかしこれも結構メンドウなんですけどね。

例年何があるかは大体分かっているのですが、その年だけのものや、毎回該当寺院に電話をしないと日程が分からないものもいくつかあります。

さらにメンドウなのは、リンクを張る手間ですね。

もうリンク張りは止めたいぐらいです(笑)。

第5位は「コメント欄」です。

これも”濃いメンバー”が揃ってきましたからね。

管理者の僕でも放置している(付いていけない)マニアック情報が飛び交っていることもあります。

第6位は「16:00に不定期更新、京都関係の話題」

これは個人的には”京都関係の話題だが、22:00に載せるほどでもない”情報を掲載しています。

読者側の興味のあるなしで随分評価が変わるところではないでしょうか。

第7位は「16:00に不定期更新、日程案」でした。

これは意外に低かったですね。

あまり他人の拝観日程って面白くないんですね。

見慣れてきた方ならそろそろ僕のクセを抜いていらっしゃるでしょうから、「今回はこう組むだろう」と想像がつくのではないでしょうか。

第8位は「その他」でした。

総合的には、「22:00更新、今月の拝観報告」が上位なのは予想通りでしたし、

逆に「22:00更新、特別拝観の案内」は想像より高く、「16:00に不定期更新、日程案」が想像より低かったです。

投票して頂いた皆様、ありがとうございました。

来月も是非投票をよろしくお願い致します。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 3 ) | Trackback ( )

泉涌寺1 アクセス 境内の地理(東山南部散策28)

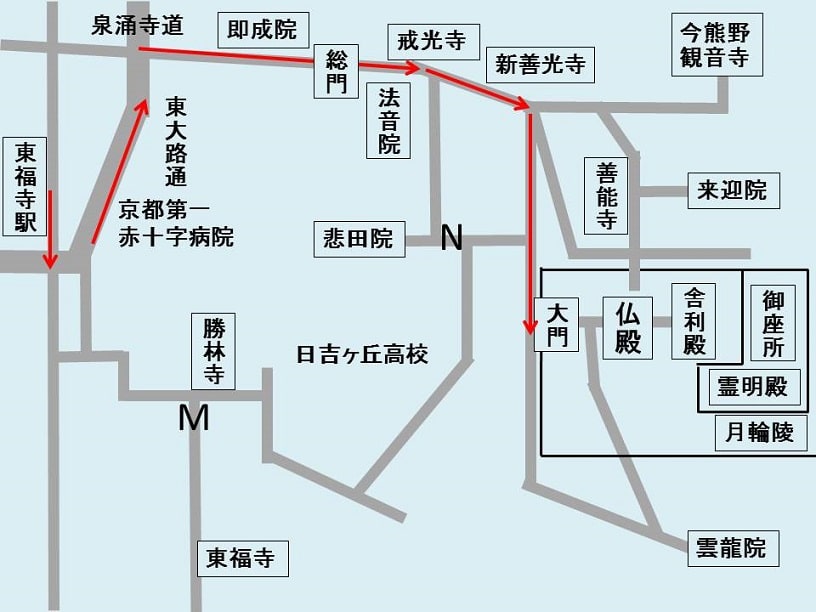

図は、領内の地図

202系統、207系統、208系統で泉涌寺道にて下車し、左手の泉涌寺道に左折して約800mで「泉涌寺」の“大門”に到着します。

東福寺駅(JR、京阪)から徒歩でも行けます。

京阪電車側の東福寺駅から出て、前の道を右折します。

すると目の前に高架があるので、これをくぐってから左折します。

東大路通にある京都第1赤十字病院の前を通過して北上し、泉涌寺道交差点を右折します。

ここまで約400mなので、駅から大門まで約1.2kmあります。

泉涌寺道は緩やかな上り坂なので、結構大変です。

泉涌寺道を直進すると、大きな門が見えます。

これが“総門”です。ここから塔頭が続きます。

総門の左手に「即成院」、直進すると順に右手に“法音院”、左手に「戒光寺」があります。

さらに先の右手に「悲田院」までの小道があり、この先にN地点があります。

やがて左手の幼稚園の横に“新善光寺”があり、道が2つに分かれます。

左手に行くと「今熊野観音寺」、「来迎院」と“善能寺”があり、右手のさらに先にやっと“大門”が左手に現れます。

大門を入った右手の道を登ると「雲龍院」があります。

また仏殿の左手にも受付があり、ここを出て正面の階段を降りた左手に“善能寺”が、右手に「来迎院」があります。

さらに直進すると朱塗りの橋があり、右折して渡った先が「今熊野観音寺」につながります。

東山南部散策29へ

洛東の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

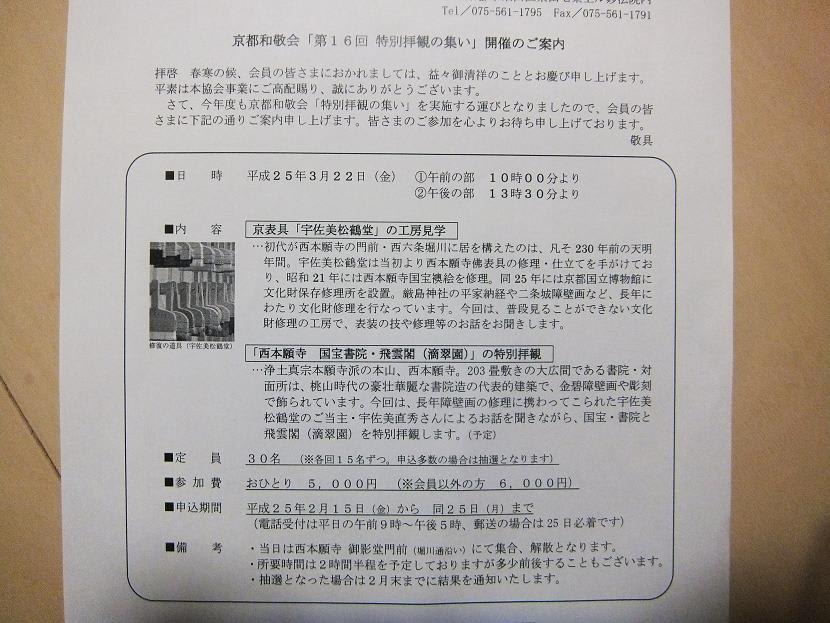

京都和敬会 第16回 特別拝観の集い

写真は、京都和敬会 第16回 特別拝観の集いの案内書

僕は以前から書いている通り、古文化保存協会の和敬会に入会しています。

しかも今年からペア会員(2人)にしたので、拝観招待券が8枚と、拝観手引き 今年度分 引換券も2枚でした。

これなら春も秋も拝観の手引きが無料で引き換え出来るので、非常に大きなメリットです。

昨年までは秋はわざわざ買っていましたからね。

さらに”拝観手引き バックナンバー分 引換券”・・・正直これはいらん(笑)。

1人だと3000円で、拝観招待券 4枚、拝観手引き 今年度分 引換券 1枚

2人だと5000円で、拝観招待券 8枚、拝観手引き 今年度分 引換券 2枚

です。

これは”一生ペア会員”でしょう(笑)。

さらにこの会に入会していると、上のような特別拝観の案内があります。

今回は、西本願寺 書院・飛雲閣。

最近は、書院・飛雲閣がアツイですね。

昨年末の京都市観光資源保護財団の会員ツアーにも西本願寺 書院・飛雲閣がありましたし(12/17)、

5月の「そうだ 京都、行こう」ツアーにも西本願寺 書院・飛雲閣がありますし(5/6)、

極めつけは、昨年秋の法要では黒書院まで公開になりました。

確かに書院・飛雲閣は、素晴らしい。

一見、いや十見の価値ぐらいはありますが、予約拝観で見て、春と秋の法要で見てと計8回ぐらい見てしまうと、さすがにもう行こうとは思わないですね(笑)。

この京都和敬会の特別拝観の集いは、なかなか僕のツボに入るプランがなく、未だに参加していません。

次回に期待します!

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 35 ) | Trackback ( )

東福寺から泉涌寺への近道(東山南部散策27)

-

図は、東福寺から泉涌寺への近道 赤が近道、青は通常ルート。

さて、東福寺の後に泉涌寺に向かいます。

普通なら東福寺を出て東大路通に戻り、泉涌寺道から泉涌寺へ向かいます。

しかしこれは遠くて坂も長いので大変です(青ルート 約1300m)。

そこで裏道を紹介します(赤ルート)。

まずM地点に戻り、行きに右折した道を直進します。

ですから東福寺から帰りの場合は、M地点を右折です。

直進すると白いコンクリートの土手に突き当ります。

この上は日吉ヶ丘高校です。

ここを右折し、道なりに左に曲りながら進みます。

すると左手に緑色の手すりの階段があります(L地点)。

これを登り緑に囲まれた道を進みます。

日吉ヶ丘高校の敷地の外周を歩くことになります。

すると道はT字路に突き当ります。

この左手が「悲田院」です。

N地点で右折してさらに進むと総門からの道に合流し、ここを右折します。

少し進んだ左手に泉涌寺の大門があります。

僕も両方歩きましたが、この赤ルート 約850mの方がはるかに近いです。

コメント ( 56 ) | Trackback ( )

2013 冬 大聖寺 特別拝観の案内(京の冬の旅14)

写真は、門前

拝観期間:2013年 3/1~3/18

拝観時間:10:00~16:00

拝観料:600円

アクセス

地下鉄烏丸線の今出川駅の出入口2から出たすぐ左手にあります。

また市バスの場合は、51系統、59系統、102系統、201系統、203系統で烏丸今出川にて下車です。

京都御苑があるのが南東角です。

この反対の北西の角を北に北上します。

約120m歩いた左手に大聖寺の表門があります。

見所

本堂:本尊 釈迦如来像、枯山水庭園

書院:宮御殿 望月玉川筆襖絵など

公開の頻度:E-3

やっとお出ましです。

通常は非公開で、過去にも公開になった記憶がないです。

梅は来年も咲きますが、大聖寺は来年は開いていないでしょう。

期間も短かいですが、非常に非常にレアな機会なので、絶対にハズすことは出来ないでしょう。

特別拝観・予約拝観の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 32 ) | Trackback ( )

東福寺20 万寿寺(東山南部散策20)

写真は、万寿寺の正門

万寿寺は京都五山の第5位の寺院ですが、今や東福寺の塔頭の1つです。

しかも現在一般公開はしていないので、正門を入ると左手前方に庫裏があり、庫裏までは前庭です。

左手奥に客殿がわずかに見えますが、「拝観謝絶」とあるので中には入れません。

さて

京都の道に、万寿寺通りという道があります。

五条通の1本北です。

現在の万寿寺と場所が全然違うのですが・・・。

それは平安時代から室町時代には、現在の高倉万寿寺のあたりに当寺があったからです。

しかし1434年の火災を契機に衰微し、さらなる火災や移転で現在に至ります。

特別拝観もないので、一切内部の拝観が出来ません。

御朱印

庫裏に行くと御朱印を頂けます。

その御朱印が出来上がるまでは、「客殿のお庭でも見ていてください」と言われるので客殿の庭園を拝見しました。

庫裏の左手から奥へと進みます。

客殿に面して前庭があります。

手前は広く開いており、奥に大小の燈籠が1つずつ、もみじや立石もいくつかありました。

客殿は閉まっていますが、京都府指定文化財です。

東山南部散策21へ

洛東の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 11 ) | Trackback ( )

2013 2/17の拝観報告8 最終(出雲大神宮)

写真は、二ノ鳥居前

本来は先の綾部の光明寺で時間切れかと思い当初はほぼ諦めていたのですが、結果的には楽勝で行けました。

府道1号線→国道27号線→京都縦貫道で、千代川ICで降ります。

ルーキーさまはご存じですが、実は僕このあたりで1年間仕事をしていたのでほぼ庭も同然です(笑)。

道に迷うことなく向かったのが、丹波の一ノ宮、出雲大神宮です。

15:10に到着。

ここは以前に1度お参りに来たことがありますが、まだ神社仏閣めぐりをする前でした。

今回は早速由緒書きを頂き、お参りと境内散策。

意外に奥があることを知りました。

意識してちゃんと見ないと分からないものだと痛感しました。

15:30には出発し、16:30過ぎに自宅に戻りました。

朝からの全走行距離は340kmでした。

今回はマジで大変でした。

積雪さえなければ精神的にももっと楽でしたが、僕的には春や秋にここに来る日程的な余裕はないですね。

もし次回来るのであれば、命の危険!?がない6月ぐらいにしようかと思います。

多分、成相寺、松尾寺と光明寺の本堂は違って見えるでしょうね。

今回はスゴイ積雪だったので(笑)。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 43 ) | Trackback ( )

東福寺19 栗棘庵(東山南部散策19)

写真は、書院の前庭

栗棘庵(りっきょくあん)は通常は非公開の塔頭ですが、紅葉の時期はここの書院で、高澤の紅葉弁当が頂けます。

予約なしでも大丈夫ですが、もちろん予約をした方が安全です。

メニューは3150円の紅葉弁当のみです。

東福寺境内での場所はこちらです。

階段を登り表門をくぐると正面に石畳、前庭右手の紅葉がきれいです。

左手の玄関から入ります。

この右手の前庭は中門を挟んでそのまま書院の前庭に連続します。

玄関でお弁当代を支払って正面の書院に通されます。

ここでお弁当を頂きます。

お弁当はこんな感じ。

コストパフォーマンス的にも妥当なところでしょう。

書院奥には本堂が隣接してあります。

そして書院の右手に玄関の前庭から連続する書院の前庭があります。

一面の苔に石組が数か所。

庭園中央の灯籠が印象的です。

松と見事な紅葉が背後を彩ります。

大きくはないですがバランスがよく、灯籠が中央にある珍しい庭園です。

コメント ( 3 ) | Trackback ( )

2013 2/17の拝観報告7(綾部 光明寺)

写真は、本堂

とうとうココに来ました。

ココこそ「マジで!!!」です(笑)。

この行動の想像がついたでしょうか。

早速”奮闘記”をご覧ください。

松尾寺を後にして、舞鶴若狭道に乗り綾部へ。

さらに下道を走り、13:10頃に君尾山の麓にやってきました。

舞鶴から府道51号線の山越えの方が距離は近いのですが・・・。

それはムリでしたね。

そしてそうこの君尾山の上に、あの国宝の二王門があるのです。

山道を登り始めると、やはりです。

中腹ぐらいから雪が残っています。

午後なので凍結はしていないですが、やはり滑ります。

そして決断しました。

「最終兵器を使おう」と!

人生で初めて自分でタイヤチェーンを巻きました。

そして再出発。

スゴイですね。

全然滑らない。

雪をチェーンで踏み分けて進みます。

あまりの効果に少し感動していると、1つ”謎かけ”を思いつきました。

「雪道のタイヤチェーン」とかけて、「京都検定の自分ノート」と解く、

そのこころは、

「どちらもあれば”スベリ知らず”」!

「スベらんなぁ~~」・・・謎かけはスベってるって?

朝1番から会話もなく1人で拝観していると、多分アナタもこうなるのです(笑)!!!

あの時は「うまい!」と思い、1人でニヤリとしました(笑)。

やがて山上の駐車場に着きました。

ここで積雪は10cmぐらい。

さらに山道を登ると、雪の中にポッと現れた朱塗りの二王門!

感動です!!!

本堂はさらに山道の上。

でもここまで来たら、行くしかないでしょう!

雪の中を登りに登ります。

ここらで積雪は20cm程度。

途中に庫裏があり、ここで由緒書きを貰います。

そしてさらに上の本堂へ。

もうここの雪は新雪です。

要するに誰も来ていない。

それでも30cm程度の雪を踏みしめて本堂まで行きます。

歩く度に膝下まで雪に埋もれました。

本堂までのたった10mで、これほど苦労したのも初めてでした。

当初の予想通り、やっぱりここの雪はスゴかったです(笑)。

麓まで車で降り、タイヤチェーンを外し、14:00に再度出発です!

是非皆さんも、この山奥まで国宝の二王門を見に来てください。

ただし

「冬は絶対におすすめ出来ません(笑)」。

アンケートを実施しています。

左サイドバーにあります。

携帯の方はココ。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 22 ) | Trackback ( )

An.さまの日程案3 3日目 4/14(日)

写真は、桜が満開の六孫王神社

ご相談内容

日程:4/12 8:00~4/14 15:00

希望拝観場所:平安神宮、東寺、三十三間堂、養源院、渉成園、金戒光明寺、真如堂、法金剛院、妙心寺 退蔵院、原谷苑、(仁和寺)、仏光寺、雨宝院、上品蓮台寺、千本ゑんま堂、半木の道

行けたら:清水寺、京都府庁旧館、六角堂

おすすめ:祇園白川・巽橋の桜、清流亭前の紅枝垂れ桜、六孫王神社、墨染寺、御香宮神社、伏見十石船。

宿泊先:出町柳付近。

日程案

車で川端通→七条通→三十三間堂(8:00~)→養源院→七条通→河原町通→八条通→京都駅八条口、油小路通も通過して→六孫王神社→壬生通→九条通→大宮通→東寺→門を出て右手の東寺通→油小路通→十条通→竹田街道(国道24号線)→棒鼻交差点手前の墨染通に左折→墨染寺(写真はリンクページの下方)(近くにコインーキングあり)→墨染駅を通過、墨染交差点を通過し、次の信号で右折→海宝寺で右折(ここは通過するだけ)→国道24号線へ左折→御香宮神社→国道24号線を南下→観月橋北詰で外環状に右折→竹田街道外環で右折し、京阪電車の下をくぐった先のコインパーキングに駐車→伏見十石船(予約した方が安全)→竹田街道を北上→大手筋へ左折→油小路通を通過し→国道1号線へ右折→京都南IC

コメント

この日は車で帰りながらまわります。

六孫王神社(ろくそんのうじんじゃ)と墨染寺(ぼくせんじ)などは勝手に追加しましたが、この2ヵ所の桜の見事さは見たことがある人に聞けば明らかです。

伏見には三十石船と十石船がありますが、十石船の方が航路が長いです。

ここは岡崎と違い事前に予約が出来ます。

日曜日ですので、予約した方がいいです。

僕が乗った際も予約がない方は、結構待たされていました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 24 ) | Trackback ( )

聖護院門跡3 積善院凖提堂(岡崎散策25)

写真は、右が本堂

積善院凖提堂(しゃくぜんいんじゅんていどう)は、聖護院門跡の東側にある塔頭です。

場所は聖護院門跡の表門を春日北通に沿って東へ進みます。

聖護院門跡の敷地東端、須賀神社の向かい側あたりに積善院凖提堂の表門があります。

表門をくぐると右手に寺務所、左正面に本堂があります。

本堂には本尊の凖提観世音菩薩や不動明王(重文)がお祀りされていますが、通常は本堂の内部には入れません。

本堂の左手のお堂には、役の行者像などをお祀りしています。

この奥左手には“お俊伝兵衛供養塔”があります。

これはお俊と伝兵衛が、聖護院の森で心中しようとした近松門左衛門の浄瑠璃にちなんだものです。

さらにその奥には“崇徳院地蔵”をお祀りしたお堂があります。

”崇徳院”=”すとくいん”が、”ひとくい”となまって”人喰い”地蔵と云われています。

こんな名前を付けられる崇徳天皇って、存命中は言うに及ばず死後も損な役回りです。

五大力尊法要

通常は非常に静かなお寺ですが、毎年2/23の五大力尊法要の際には様相が一変します。

まず門の前では山伏さんが法螺貝を吹き鳴らしておられます。

本堂内で読経がおこなわれますが、開放されており誰でもお参りができます。

しかし内陣には掛け軸が掛かっているので、本尊の凖提観世音菩薩像は見えません。

また境内では五大力さんのお札・お守が売られています。

そしてかす汁が無料接待されますが、14時頃にはなくなります。

また門前の春日北通にある聖護院八ッ橋のお店でも、きなこ餅やぜんざいの無料接待がありました。

特別公開

2019年春(GW)の非公開文化財特別公開で、宸殿や書院と共にこちらの本堂も公開されました。

本堂内陣中央には像高約4m、本尊の凖提観世音菩薩像が、その前には重文の不動明王像がお祀りされていました。

内陣右手には元は才知院の本尊であった弁財天女尊像がお祀りされています。

内陣左手には内側から元は定泉院(ていせんいん)の本尊であった役行者像、荼枳尼天像(才知院)と地蔵菩薩像(定泉院)がお祀りされていました。

岡崎散策26へ

洛東の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 4 ) | Trackback ( )

2013 2/17の拝観報告6(松尾寺)

写真は、渡り廊下と大師堂

10:30に出発し、ここから1時間のドライブです。

日本海を見ながら走りますが、雰囲気的に神戸や横浜のようなオシャレな港ではなく、演歌が聞こえてきそうな冬景色です(笑)。

しかし以前にも書いたと思いますが、僕は”大の冬好き”。

たまにはこんなのもいいものです。

途中の舞鶴市内の国道沿いで昼食をサッサと済ませ、11:40に到着したのが西国33ヵ所観音霊場の29番札所の松尾寺です。

地図をみれば分かりますが、もうすぐで福井県です。

ここのHPの定点カメラにはお世話になりました。

積雪のバロメーターにしていたので、実際に現地を見たときは「オオッ。ここ、ここ!」っと少しテンションが上がりました(笑)。

本当に”彼”がなければ、今回の日程は実行できていませんでした。

ここも少し山の上でしたので、境内は10cmぐらいの積雪でした。

行きの登り坂で1ヵ所スベったのがコワかったですが、道路自体には日陰に少し雪が残る程度でした。

ここでも拝観を済ませてから由緒書きを貰い、12:10に次に向かいました。

アンケートを実施しています。

左サイドバーにあります。

携帯の方はココ。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 7 ) | Trackback ( )

An.さまの日程案2 2日目 4/13(土)

写真は、桜が満開の仏光寺

ご相談内容

日程:4/12 8:00~4/14 15:00

希望拝観場所:平安神宮、東寺、三十三間堂、養源院、渉成園、金戒光明寺、真如堂、法金剛院、妙心寺 退蔵院、原谷苑、(仁和寺)、仏光寺、雨宝院、上品蓮台寺、千本ゑんま堂、半木の道

行けたら:清水寺、京都府庁旧館、六角堂

おすすめ:祇園白川・巽橋の桜、清流亭前の紅枝垂れ桜、3日目1、3日目2、3日目3、3日目4。

宿泊先:出町柳付近。

日程案

市バス203系統で出町柳駅前~北野天満宮前→市バス50系統、51系統、55系統、101系統、102系統で北野天満宮前~わら天神前→市バス北1系統でわら天神前~原谷農協前→9:00~原谷苑→タクシーで→(仁和寺)→妙心寺北門から→妙心寺 退蔵院→徒歩で→法金剛院→JR 嵯峨野線で花園駅~京都駅→徒歩で→渉成園→地下鉄烏丸線で京都駅(後ろから7つ目の扉)~四条駅(出入口5から地上へ)→仏光寺→地下鉄烏丸線で四条駅(最後部車両)~烏丸御池駅(出入口5から地上へ)→六角堂→地下鉄烏丸線で烏丸御池駅(先頭車両)~丸太町駅(出入口2から地上へ)→市バス10系統、93系統、202系統、204系統で烏丸丸太町~府庁前(1停留所なので徒歩でも可)→京都府庁旧館→市バス10系統、93系統、202系統、204系統で府庁前~烏丸丸太町(1停留所なので徒歩でも可)→地下鉄烏丸線で丸太町駅~北山駅(出入口3から地上へ)→半木の道→市バス1系統で植物園前~出町柳駅前

コメント

原谷苑までの北1系統は本数がそれほど多くないので、朝1番でわら天神発のバスの時間を決めてネライ撃ちで乗るのがいいでしょう。

春の原谷苑に駐車場はありません。

また満開には1週間早いと思います。

原谷苑の次は、往路で来た道のさらに先にある坂を下ります。

すると仁和寺の横に出てきます。

歩くと大変なのでここはタクシーがいいです。

客待ちタクシーがいない可能性もあるので、複数のタクシー会社の呼び出し番号をメモしておいた方がいいです。

この時期はなかなか電話をしても通じないことすらあります。

仁和寺の御室桜もつぼみでしょう。

行くかどうかはお任せします。

この日の移動はタクシーとJR以外は”京都観光1日乗車券”で可能です。

この日程ならば、

地下鉄で880円と市バスが660円か1100円(府庁までの往復を乗った場合)なので、

計1540円か1980円が、1200円で済みます。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 7 ) | Trackback ( )

東福寺18 正覚庵(東山南部散策18)

写真は、紅葉の本堂前庭

正覚庵(しょうがくあん)は通常は非公開ですが、11/23の“筆供養”の際は境内に公に入れます。

階段を登って表門をくぐります。

正面に玄関があり、この右手に筆塚と書いた石碑があります。

右手の広場の奥に威徳堂があります。

ここで筆供養が14:00から行われます。

玄関に突き当たって右手に進みます。

すると左手に中門があり、この奥が書院の前庭です。

飛び石に石組、地面は一面の苔、そして庭園の背後は紅葉です。

中門をくぐらずに行き過ぎた左手に、この書院前庭の背後にある石畳の参道に至ります。

この参道を進み丘陵の階段を登ります。

これを登り切ると本堂があります。

本堂の前庭は広く、苔ともみじがきれいです。

11/23はここでおそばやお茶が無料で振る舞われます。

本堂の裏側でお茶席が行われています。

10:00~で、懐紙や菓子切りなどは不要。

当日その場で参加出来、費用は500円です。

本堂裏の玄関から入り、正面のお部屋が待合です。

玄関右手の廊下から、さらに本堂奥のお部屋に入ります。

内部は10畳+10畳の広間で、天井が折上格天井でした。

第1席のお茶席は7名でしたので気遣いなく楽しいもので、30分で終わりました。

境内は大まかにこんな感じですが、筆供養自体は見ていません。

11/23は毎年紅葉で忙しく、午後まで正覚庵に居たことがないためです。

2018年秋に「そうだ 京都、行こう」やJR東海ツアーズで、伽藍内部が公開されました。

玄関を入って左手に進むと、広い書院があります。

手前から12畳+12畳+15畳で、11/23は奥の15畳間で煎茶席が行われます。

書院の廊下を奥に進むと小さな枯山水の中庭があり、本堂への階段につながります。

階段の途中左手に、茶堂と書かれたお茶室があります。

内部は6畳+細い2畳の茶室と水屋がありました。

階段を登ると正面に本堂があります。

本堂は白洲次郎の父で明治の貿易商、白洲文平の邸宅である白洲屋敷を移築したものだそうです。

8畳間が3つ横に並び、中央奥が内陣になっています。

右手奥にも8畳間があり、こちらが11/23の本堂裏でのお茶席の待合になっていました。

コメント ( 1 ) | Trackback ( )

2013 2/17の拝観報告5(天橋立)

写真は、天橋立海岸からの天橋立

智恩寺の山門を出て左に進み、天橋立を歩きます。

ここの右手が海水浴場になっていて、僕が人生で初めて海に入った海岸です。

ここは記憶にありました。

この写真に見えるずっと向こうまで続く松林が天橋立なんです。

幅は細いところで20mぐらいだそうです。

懐かしい・・・のひとことですね。

ちょうど今の長男ぐらいの時はここで泳いでいたんですね。

彼らも連れてきてやらないといけません。

松林を少し歩くと、与謝野鉄幹、晶子夫妻の歌碑がありました。

この夫婦の歌碑は京都検定によく出るのですが、蹴上や鞍馬寺などいろいろなところにあります。

今回もあったので、「いろんなところに出没するな!」と心の中でツッコんだのですが、「お前もな」と言い返された気がしました(笑)。

アンケートを実施しています。

左サイドバーにあります。

携帯の方はココ。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 4 ) | Trackback ( )

| « 前ページ |

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。------

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

-

拝観報告がない時は、本編。

-----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。----

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。

-”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。------

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

-

拝観報告がない時は、本編。

-----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。----

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。