京都観光のガイドブログです。定番の楽しみ方から特別拝観、さらには年に1度の御開帳まで。

京都観光では最も詳しいです!

Amadeusの「京都のおすすめ」 ブログ版(観光)

由緒書きコレクション2(一力亭)

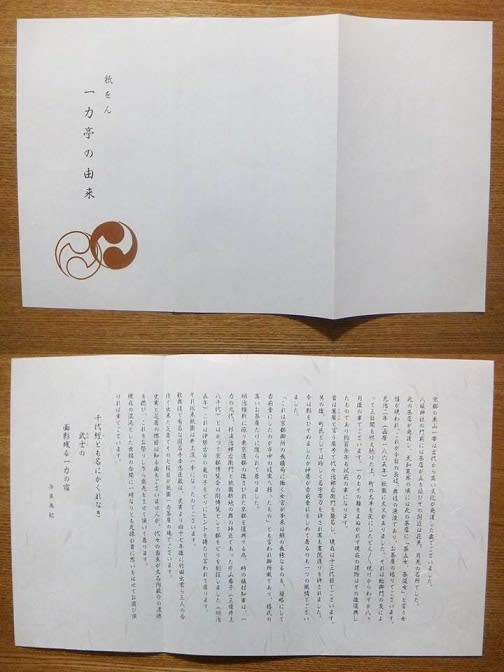

写真は、一力亭の由緒書き

どうですか。

一力亭です。

これは昨年冬に仕事の懇親会で一力亭に招待された際に頂きました。

・一力亭1(一力亭までの道のり)

・一力亭2(お座敷まで)

・一力亭3(お座敷1)

・一力亭4(お座敷2)

・一力亭5(お座敷3)

たしか席についておてふきを貰った後に出てきたと思います。

その時は持参のクリアファイルに直行でした。

死んでも汚すわけにはいきませんからね(笑)。

これは”大石忌”などでも貰えるのかもしれませんが、間違いなく希少価値レベル5ですね。

上質の和紙にただ文章だけ・・・。

でも、それでいいです!それがいいんです!!それでないといけないんです!!!

だって、一力亭なんだもん・・・。

写真とかカラーとか変な愛想は不要です。

この由緒書きをみて、「う~~ん。いいよ。いいよ。最高だよ!」と心の中で叫びながら、怪しいテンションのグラビアカメラマンのように興奮している僕は、そのカメラマン以上に”変態度は高い”かもしれません(笑)。

・・・あっ・・・やってしまったかも・・・見捨てないでくださいね・・・一社会人としての正気に戻りました(笑)。

これは僕のコレクションの中でも最上位の1つですね。

誰にも譲れない逸品です。

希少価値レベル:由緒書きの入手困難さによる分類

レベル1:拝観すれば自然に手に入るもの

レベル2:ちょっと声をかければ、誰でも手に入るもの

レベル3:定期的な特別拝観でなら、手に入るもの

レベル4:稀な特別拝観でないと手に入らないもの

レベル5:特殊な状況でしか手に入らない、超レアもの

アンケートを実施しています。

左サイドバーにあります。

携帯の方はココ。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 18 ) | Trackback ( )

京都検定1級の勉強法5 初期4(京都の歴史がわかる事典)

写真は、京都の歴史がわかる事典

日本実業出版、五島邦治編著

おすすめ度☆☆

これは時代毎の章になっていて、その中でトピックスを1つずつ設定し、それについて見開き1ページで書いてあります。

短編集1回読み切り系で、内容も平易です。

僕は他の本と並行して読んでいました。

長いストーリーの本を読んでいると途中で疲れてくる(頭が飽和する)ので、気分転換に2~3個ぐらいこれを読みます。

そしてまた長い本に戻るみたいな。

結局、「京都漬け」なんですけどね(笑)。

手軽に読めて雑学的に知識がつくので、まあいいのではないでしょうか。

目次

第1章 平安遷都以前の京都―葛野の開発

第2章 平安遷都―都市としての京都の出発

第3章 平安時代の京都―王朝文化の形成

第4章 鎌倉時代の京都―都の中の武士たち

第5章 室町時代の京都―「町衆」の時代

第6章 安土桃山時代の京都―豊臣秀吉の京都大改造

第7章 江戸時代の京都―町衆文化の花盛り

第8章 近代化の京都―新しもの好きの京都

第9章 歴史の町「京都」の歩き方

京都検定1級の勉強法6へ

その他の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

東福寺5 三門、禅堂、経蔵、光明宝殿、東司、浴室(東山南部散策5)

写真は、三門

三門

国宝で三門の玅雲閣(みょううんかく)も立派ですが、通常は上層には登れません。

しかし涅槃会の際や、それ以外にも非常にまれですが不定期で特別拝観をしていることもあります。

2011年の春の特別公開で楼上に登りました。

拝観料は600円です。

急な階段を登り、上層に登ります。

もちろん周囲を1周回れます。

また内部には宝冠釈迦如来像や十六羅漢像があり、周囲の壁や天井には明兆と弟子による極彩画が描かれています。

滅多に登るチャンスがないので、訪問時登れるなら是非登るべきでしょう。

毎週日曜日の午前6:30~7:30までこちらで坐禅会が無料で行われています。

また2016年の春の禅寺一斉公開(4/29~5/22)で内部が公開されました。

重文です。

中に入ってすぐ上には”選仏場”の大きな扁額が掛かっています。

内部は大きな坐禅道場になっています。

正面には僧形の坐像がお祀りされています。

このお姿ですが禅堂ですので、この坐像は文殊菩薩像です。

2018年の京の冬の旅で特別公開がありました。

正面から右手に回り込んで、中に入ります。

中央には八角形の回転式輪蔵があります。

特に仏像などの装飾もなく、傅大師像などもなくシンプルです。

また内部には日本初の仏教史書である「元亨釈書」の版木が展示されていました。

仏殿の奥にある宝物庫で、2018年の4/27~5/6に、仏殿とセットで久しぶりに公開されました。

内部には左右に分かれており、右が仏画、左が仏像です。

右手の仏画は、主に重文の聖一国師像や、寒山拾得画像がありました。

左手の仏像は、中央に六条御堂の旧仏と云われる定朝様の巨大な阿弥陀如来像(重文)、その前に前机の朱塗牡丹唐草文透彫卓(重文)があります。

その左右には伝運慶作の金剛力士像、両端にはかつては三門にあった3.4mの二天王立像がありました。

またさらに右手には地蔵菩薩像(重文)や、禅堂に置かれていた僧形菩薩像(重文)、左手には経蔵に置かれていた傅大師像がありました。

東司

東司(とうす)は禅堂の南側にあり、禅宗寺院のお便所ですが重文です。

通常は非公開ですが、2022/1/8~3/18の京の冬の旅で法堂と共に公開されました。

内部は土間で、中央の通路を挟んで北側の左右に36個の穴があり、円筒の壺が埋まっています。

この穴がトイレで、南側は手洗い場になっていたそうです。

トイレは中央の通路側は堤状にやや高くなっており、逆流という最悪の事態に備えているようです。

また通気をよくするために左右の壁の上は縦格子ですが、西側は西日が差すので東側より小さくなっていました。

三門奥にあり、2022/12/17のまいまい京都「大本山僧侶と非公開エリア徹底潜入!三門楼上、法堂、東司、浴室まで」で内部が公開されました。

正面から入ると手前は焼瓦で、浴室部分は1mほど高くなっています。

右手が更衣スペースで、中央に囲われた蒸風呂の浴室、左手にも増設したような浴室がありました。

裏手に回ると火をくべる炉があります。

コメント ( 3 ) | Trackback ( )

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。------

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

-

拝観報告がない時は、本編。

-----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。----

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。

-”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。------

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

-

拝観報告がない時は、本編。

-----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。----

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。