鎌倉文学館を西へ。

と。洋館が見えてくる。

鎌倉市景観重要建築物等指定第12号。平成7年1月1日

国登録有形文化財。平成18年10月18日

「鎌倉市長谷子ども会館(旧諸戸邸)

この建物は、関東大震災により壊滅的な被害を受けた鎌倉に残る明治期の建造物として非常に貴重な存在です。明治期の建物は、それ以降の建物と比較して外観の造形意匠が華やかなのが特徴ですが、この建物はその中でも秀逸なものと高く評価されています。

創建当時は現存の建物の北側、南側に和館があり、現在。住宅地となっている建物周辺の一帯は庭園であったと言われています。建物と背景の丘陵が調和した風景は、この地域が近代に別荘地として栄えた文化・記憶を今に伝える貴重な存在です。

設計年 明治41年(1908)

設計者 不詳

施工者 不詳

*一般公開はしていません」って説明文に書いてありました!

中は見れないのか~。

レリーフが素敵。中を覗いたら、階段も素敵でした。

さて、次は甘縄神明社です。

って、あれ??

なんか素敵な洋館があるう~。

鎌倉市景観重要建築物等指定第31号。平成21年3月2日指定。

「加賀谷邸

加賀谷邸は、端正なつくりの和風建築物に、一間の洋館部を備えた近代に流行した住宅建築物です。この洋館部は、天井の他界平屋建てで、屋根上部に付けられた宝珠の棟飾りや上げ下げ窓を用いるなど細部のデザインが鎌倉市子ども会館(旧諸戸邸)とよく似ていることから、設計の際に参考にしたものと考えられます。

緑に囲まれた谷戸の閑静な住宅地の中で、ひときわ目を引く背の高い洋館部は周辺のランドマークになっています。

施工者 不詳

設計者 不詳

*一般公開はしていません。」

こちらも公開してない~。残念です。

ついでにレトロ建物つながりで長谷通りにある建物をもう1つ。

先日由比ケ浜通りで見かけたレトロ建物の鎌倉彫のお店「寸松堂」を紹介しました。そこで出て来た白日堂さんです。こちらも鎌倉彫のお店です。

と。洋館が見えてくる。

鎌倉市景観重要建築物等指定第12号。平成7年1月1日

国登録有形文化財。平成18年10月18日

「鎌倉市長谷子ども会館(旧諸戸邸)

この建物は、関東大震災により壊滅的な被害を受けた鎌倉に残る明治期の建造物として非常に貴重な存在です。明治期の建物は、それ以降の建物と比較して外観の造形意匠が華やかなのが特徴ですが、この建物はその中でも秀逸なものと高く評価されています。

創建当時は現存の建物の北側、南側に和館があり、現在。住宅地となっている建物周辺の一帯は庭園であったと言われています。建物と背景の丘陵が調和した風景は、この地域が近代に別荘地として栄えた文化・記憶を今に伝える貴重な存在です。

設計年 明治41年(1908)

設計者 不詳

施工者 不詳

*一般公開はしていません」って説明文に書いてありました!

中は見れないのか~。

レリーフが素敵。中を覗いたら、階段も素敵でした。

さて、次は甘縄神明社です。

って、あれ??

なんか素敵な洋館があるう~。

鎌倉市景観重要建築物等指定第31号。平成21年3月2日指定。

「加賀谷邸

加賀谷邸は、端正なつくりの和風建築物に、一間の洋館部を備えた近代に流行した住宅建築物です。この洋館部は、天井の他界平屋建てで、屋根上部に付けられた宝珠の棟飾りや上げ下げ窓を用いるなど細部のデザインが鎌倉市子ども会館(旧諸戸邸)とよく似ていることから、設計の際に参考にしたものと考えられます。

緑に囲まれた谷戸の閑静な住宅地の中で、ひときわ目を引く背の高い洋館部は周辺のランドマークになっています。

施工者 不詳

設計者 不詳

*一般公開はしていません。」

こちらも公開してない~。残念です。

ついでにレトロ建物つながりで長谷通りにある建物をもう1つ。

先日由比ケ浜通りで見かけたレトロ建物の鎌倉彫のお店「寸松堂」を紹介しました。そこで出て来た白日堂さんです。こちらも鎌倉彫のお店です。

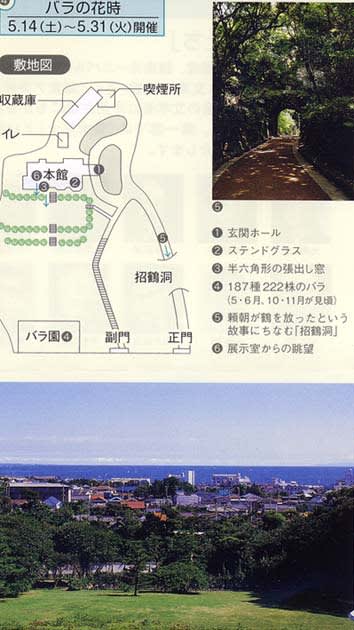

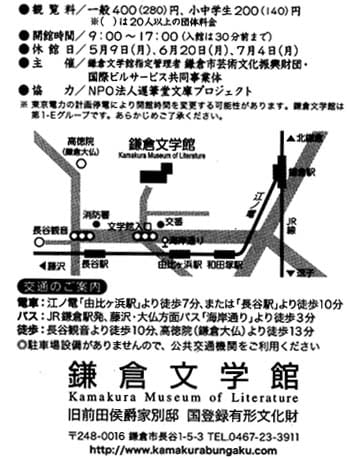

/文学館所在地はここ。

/文学館所在地はここ。 /入館料は400円。

/入館料は400円。

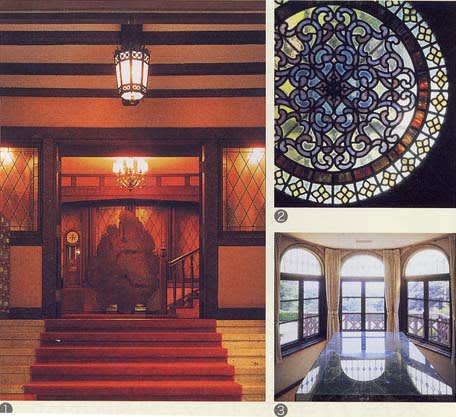

素敵な建物が早速登場です。

素敵な建物が早速登場です。

/鎌倉市景観重要建築物等第4号 平成4年2月1日指定

/鎌倉市景観重要建築物等第4号 平成4年2月1日指定

/手前の池は甘露ノ井戸(甘露水)です。

/手前の池は甘露ノ井戸(甘露水)です。 こんな感じで。

こんな感じで。

さてそろそろ撤収です。最後に若宮大路をひやかして鎌倉駅へ向かいます。小町通りが有名だけど、観光客が多いからもっぱら若宮大路が私のお気に入り。

さてそろそろ撤収です。最後に若宮大路をひやかして鎌倉駅へ向かいます。小町通りが有名だけど、観光客が多いからもっぱら若宮大路が私のお気に入り。

こんな感じの道ですから。

こんな感じの道ですから。

/太田道灌の首塚。

/太田道灌の首塚。

/

/ /

/ /画像奥はたぶん薬師堂。

/画像奥はたぶん薬師堂。

中国でよく見る石碑を背負った亀!。

中国でよく見る石碑を背負った亀!。 と。切り通しがあるのです。

と。切り通しがあるのです。 11時24分撮影。

11時24分撮影。

11時34分撮影。

11時34分撮影。