明月院の本堂。伽藍があって結構豪華。そして本堂脇にはトップ画像のように月がある。

奥に見える庭は色付いた紅葉が見えた。

奥に見える庭。実に趣きがあって散歩してみたい。けど、ここへ入れるのは明月院さんに墓がある檀家さんだけだ。観光客は月から眺めるだけだ。

畳のある部屋にはお茶とお菓子が用意してある。利用者は300円支払っていただくことも出来る。このお茶代は寄付へと回されるので、一服してみては?

ちなみに、お寺の境内では飲食は遠慮するのが基本。つーか、大体禁止されてるのです。もちろん明月院さんも『「弁当」などの飲食はご遠慮ください。』と唱っている。

鎌倉にはちょっと休憩と気軽に出来る公園はあんまりないので要注意。

紅葉シーズンとあって、観光客が途切れることはない。ぜひ人影のない画像を撮りたかったけど、それはムリっ!

紅葉シーズンとあって、観光客が途切れることはない。ぜひ人影のない画像を撮りたかったけど、それはムリっ!

明月院と言えば、6月のあじさいが有名。山門の石段もあじさいの撮影ポイントの一つ。でも今はどれがあじさいだったかもわからない。

明月院さんには竹林がある。散策路から外れてるけど、迂回して竹林越しに見える紅葉も眺めてみましょう。なかなかにいい感じ。

月に兎はよく似合う。

明月院さんには本物の兎が飼育されている。そして正面入口脇の茶々橋には、色づいた紅葉を見上げる石の兎もいた。

さて、明月院を満喫したら、登ってきた坂を降りる。途中、竹林に映える紅葉を発見。左手前の黄緑色の壁は実は苔。触ってみたらふかふかでした。

奥に見える庭は色付いた紅葉が見えた。

奥に見える庭。実に趣きがあって散歩してみたい。けど、ここへ入れるのは明月院さんに墓がある檀家さんだけだ。観光客は月から眺めるだけだ。

畳のある部屋にはお茶とお菓子が用意してある。利用者は300円支払っていただくことも出来る。このお茶代は寄付へと回されるので、一服してみては?

ちなみに、お寺の境内では飲食は遠慮するのが基本。つーか、大体禁止されてるのです。もちろん明月院さんも『「弁当」などの飲食はご遠慮ください。』と唱っている。

鎌倉にはちょっと休憩と気軽に出来る公園はあんまりないので要注意。

紅葉シーズンとあって、観光客が途切れることはない。ぜひ人影のない画像を撮りたかったけど、それはムリっ!

紅葉シーズンとあって、観光客が途切れることはない。ぜひ人影のない画像を撮りたかったけど、それはムリっ!

明月院と言えば、6月のあじさいが有名。山門の石段もあじさいの撮影ポイントの一つ。でも今はどれがあじさいだったかもわからない。

明月院さんには竹林がある。散策路から外れてるけど、迂回して竹林越しに見える紅葉も眺めてみましょう。なかなかにいい感じ。

月に兎はよく似合う。

明月院さんには本物の兎が飼育されている。そして正面入口脇の茶々橋には、色づいた紅葉を見上げる石の兎もいた。

さて、明月院を満喫したら、登ってきた坂を降りる。途中、竹林に映える紅葉を発見。左手前の黄緑色の壁は実は苔。触ってみたらふかふかでした。

目印はこのお堂。

目印はこのお堂。 ちっこいのっが。

ちっこいのっが。

鎌倉古陶美術館を横目に。

鎌倉古陶美術館を横目に。 前方に線路が見えて来た所で左折。少しすると左手に葉祥明美術館を眺めて更に坂を登る。

前方に線路が見えて来た所で左折。少しすると左手に葉祥明美術館を眺めて更に坂を登る。

奥に見えるは、幼稚園のこいのぼり~。

奥に見えるは、幼稚園のこいのぼり~。

ぶっとい注射を膝に刺し~の

ぶっとい注射を膝に刺し~の

。

。

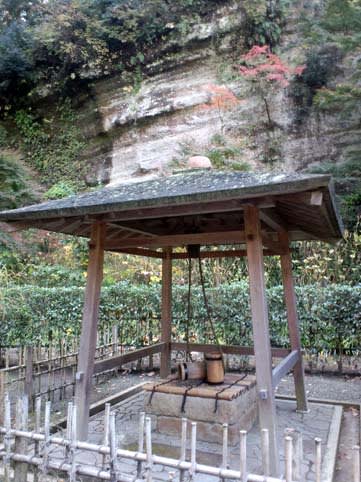

鎌倉十井の一つ、泉の井の先にあります。

鎌倉十井の一つ、泉の井の先にあります。

。

。