2017.10.5、その日は素敵な秋晴れでした。自転車で走りたいけどいい感じの目的地がない。で、思いついたのは自転車で行こう!book-off何軒行けるかな?というしょうもない計画です。小田急相模原から自転車で行くなら??8軒ほどが自転車圏だけど、さすがに自転車でコンプリートは無理なので、半分の4軒に設定して、どうせなら最短コースで回ろうと計画して我が家をスタートしました。

コースには今まで1度も通ったことのない道も含まれてます。その道は坂を下ってすぐ登る谷筋を横断するように走ってました。普通は自転車で下り坂&上り坂の道は避けるもの。だからその道は25年もうちの自転車圏なのに走ったことなかったんだよね〜。国道16号線を横浜方面に向かい走ってて西折れ。下り坂に入ってすぐ道路指標の石柱を見つけてストップ!

相州鶴間村宿ええっ!?ここ、宿場だったの??

相州鶴間村宿ええっ!?ここ、宿場だったの??

もちろんメジャーな5街道ではない。それならさすがに知ってたはずよ。自分が住んでる近所なんだし。

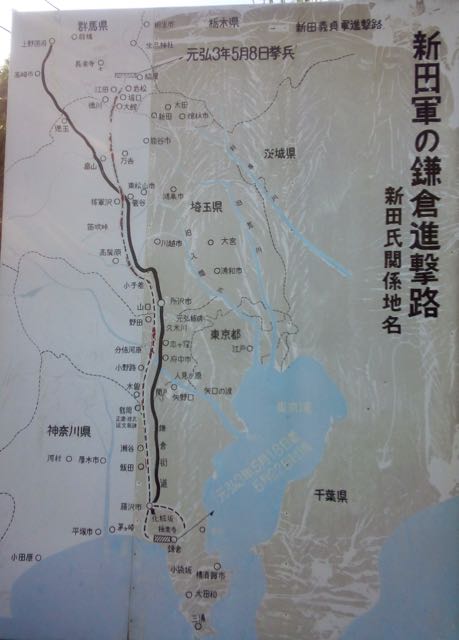

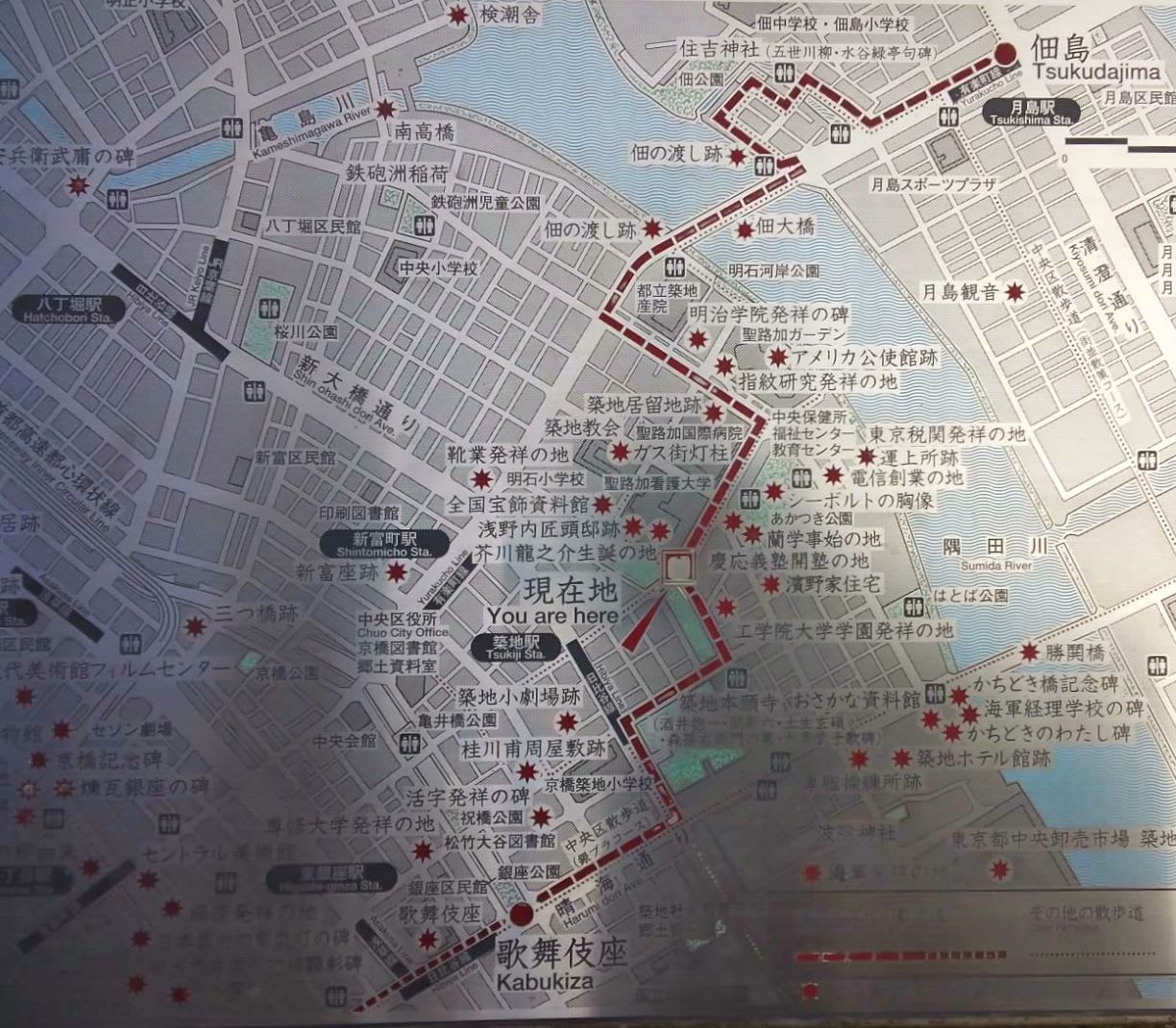

道路を渡り自転車を止める。観察すると、塀の向こうに地図らしきものが見えた。これがトップ画像です。

新田義貞公鎌倉進撃路だそうで。ふああああ〜〜。かつてうちの近所を新田義貞が進撃してたのか〜??鎌倉の九品寺に新田義貞が鎌倉攻めの本陣を張ったと知り見に行ったこともある。古戦場跡も見に行きましたよ。JR南武線の分倍河原駅前の新田義貞公の騎馬像はとっても素敵です。しかし、うちの近所にゆかりの場所があったとはっ!!

新田義貞公鎌倉進撃路だそうで。ふああああ〜〜。かつてうちの近所を新田義貞が進撃してたのか〜??鎌倉の九品寺に新田義貞が鎌倉攻めの本陣を張ったと知り見に行ったこともある。古戦場跡も見に行きましたよ。JR南武線の分倍河原駅前の新田義貞公の騎馬像はとっても素敵です。しかし、うちの近所にゆかりの場所があったとはっ!!

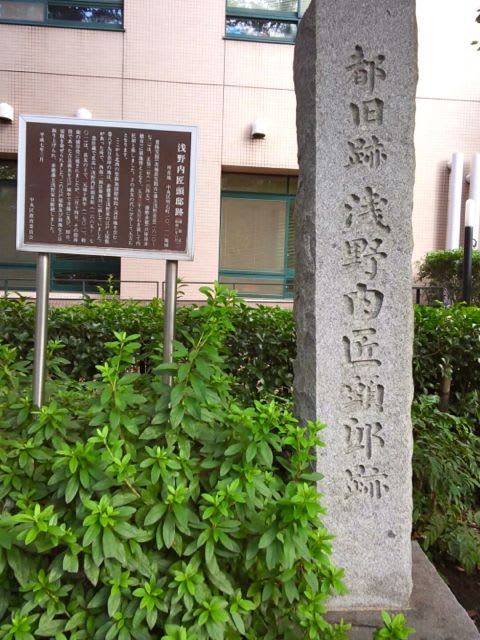

一驚きして進撃図を眺めた後、敷地を確認したら、民家でした。民家の敷地内に立派なお宮がありました。

画像内の立て看板に大山阿夫利神社御分霊 大山祇大神 大雷神 高おかみの神 ということは、もしかしてこの坂を下がって上がる道はかつての大山道??うわ〜。ソレ知ってルゥ〜。

画像内の立て看板に大山阿夫利神社御分霊 大山祇大神 大雷神 高おかみの神 ということは、もしかしてこの坂を下がって上がる道はかつての大山道??うわ〜。ソレ知ってルゥ〜。

またまた一驚きしてから再出発。坂を下りて他の底の交差点で信号待ち。

と?道向こうに何やら古めかしい??あれってもしや??

高札場でした。速攻脇の駐輪場に自転車を停める。

高札場でした。速攻脇の駐輪場に自転車を停める。

かつての高札場の雰囲気を出すためか、高札が掲げられています。

高札とは? 高札は基本的な法令を板札に墨書し、庶民への法令の徹底を意図したものです。禁令の掲示は奈良時代から見られますが江戸時代に発達し、明治6年(1873)まで続きました。明治新政府は慶応4年(1868)旧幕府の高札を撤去し、新政府が定めた、いわゆる「五榜の掲示」を掲げさせました。

高札を掲示する場所を高札場といい、村では名主の家の前、村の中心や主要な街道が交差する交差点といった場所に設けられていました。

下鶴間には2箇所あり、そのうちの1箇所がこの付近にあったことが絵図から分かっています。

慶応4年の高札

慶応4年の高札

一つ、切支丹宗門之儀ハ是迄

御禁制之通固ク可

相守事

一つ、邪宗門之儀ハ固ク禁止候事

慶応4年3月 太政官 明治元年は慶応4年。西暦だと1868年。

日本では明治5年12月2日(1872年12月31日)まで太陰暦を採用していたので、西暦とはズレが生じる。

明治3年の高札 火付盗賊人殺、あるいは贋金札を作り候者等、見聞次第早速それ最寄りの役所へ召し捕え、差し出し、又は〜〜。(後略)

庚午 十□月 太政官 庚午は明治3年の事。

高札場の画像の裏に写っている古民家が気になったので見学に。

大和市 下鶴間ふるさと館

利用案内

開館時間:10時−16時

休館日:月曜・火曜(ただし土日祝日の場合は開館) 年末年始(12/29-1/3)

入館料:無料

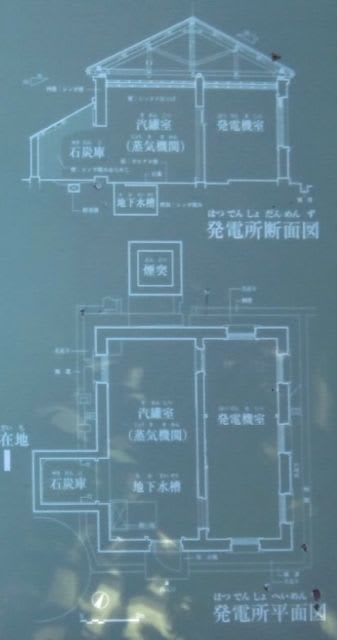

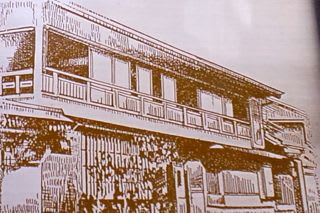

ふるさと館には、市指定重要文化財の旧小倉家住宅の母屋と土蔵が復元されています。

母屋は安政3年(1856)に建築されたもので、宿場の商家建築として圏内でも数少ない建物です。土蔵は前身建物の古材を用いて大正7年(1918)に再建された商家の付属建築で、一般に袖蔵と言われています。

では屋内見学。

上の画像左にあるのが土間の入り口。

上の画像左にあるのが土間の入り口。

左の模型の右下の建物が母屋です。

左の模型の右下の建物が母屋です。

座敷。展示物は小倉家の板床で、文字や絵が描かれてます。中に安政3年の文字と、3本マストの黒船が描かれてました。

座敷の神棚。

土間の奥、道沿いの部屋はお店になってます。道はかつての矢倉沢往還道。大山道です。

小倉家は幕末の創建時から雑貨業を営んでいました。取り扱っていた商品の中でも、薬品・医療用品は、品揃え豊富だったものです。

小倉家は幕末の創建時から雑貨業を営んでいました。取り扱っていた商品の中でも、薬品・医療用品は、品揃え豊富だったものです。

現在残されている主なものとして、軟膏・丸薬の飲み薬・座薬・殺虫剤・注射液・石鹸・栄養剤・シッカロール・マスク・分娩用紙・染料・目薬・蚊取り線香など多岐にわたっています。

現在残されている主なものとして、軟膏・丸薬の飲み薬・座薬・殺虫剤・注射液・石鹸・栄養剤・シッカロール・マスク・分娩用紙・染料・目薬・蚊取り線香など多岐にわたっています。

征露丸:ロシア(露)を征服する丸薬という名称から名付けられた。日露戦争の直前に発売されました。

当時多発していた兵士の脚気治療の治療薬として期待された正露丸ですが、脚気治療に効果はなく、多くの陸軍兵士が脚気で死亡しました。腹下しには効果が高い薬でした。

土間にかつての下鶴間村の模型が展示してありました。これは明治初頭に撮影された写真より起こした模様。

相模の国鶴間郷は戦国時代末に上・下二つに別れました。下鶴間村は公所と山谷・宿の3つに分かれていましたが、山谷と宿は合わせて目黒と呼ばれていました。

矢倉沢往還は江戸青山を起点とし、矢倉沢峠(南足柄)を通り、駿河で東海道と合流する道で、東海道の脇往還として重要な役割を持っていました。

また、大山道とも言われ、大山詣の人々が行き交う道でした。宿場には居酒屋・餅屋・質屋・染物屋などの商家や旅籠がありました。伊能忠敬の測量隊や渡辺崋山も宿泊してます。

訪問日は2017年10月5日でした。ふるさと館にはお月見飾りがありました。

2017年の中秋の名月は10月4日。その翌々日の10月6日が満月でした。中秋の名月と満月は日付が2日ズレています。

大和市域で見られたお月見行事は、縁側に台を設け、ススキを飾り、団子やその時期に収穫した芋・栗・豆などを供えたり、豆腐を供えるといったものでした。また月に供えられた団子などの供物を子供たちがゲームのように盗みに来るという風習がありました。しかし、この行為を咎めることはせず、半ば認められたものであったようです。

といった説明文が出してありました。

この日は思いがけず大和市の歴史散歩ができて楽しかったです。ちなみに、10月24日から12月10日まで近所の大和市鶴の舞の里歴史資料館では企画展があります。

今年の酉年につなんだ展覧会。晴れた日に行ってみたい。実はここも行ったことない。理由は下鶴間ふるさと館と同じ。谷筋にあるんだ。ここ。

コースには今まで1度も通ったことのない道も含まれてます。その道は坂を下ってすぐ登る谷筋を横断するように走ってました。普通は自転車で下り坂&上り坂の道は避けるもの。だからその道は25年もうちの自転車圏なのに走ったことなかったんだよね〜。国道16号線を横浜方面に向かい走ってて西折れ。下り坂に入ってすぐ道路指標の石柱を見つけてストップ!

相州鶴間村宿ええっ!?ここ、宿場だったの??

相州鶴間村宿ええっ!?ここ、宿場だったの??もちろんメジャーな5街道ではない。それならさすがに知ってたはずよ。自分が住んでる近所なんだし。

道路を渡り自転車を止める。観察すると、塀の向こうに地図らしきものが見えた。これがトップ画像です。

新田義貞公鎌倉進撃路だそうで。ふああああ〜〜。かつてうちの近所を新田義貞が進撃してたのか〜??鎌倉の九品寺に新田義貞が鎌倉攻めの本陣を張ったと知り見に行ったこともある。古戦場跡も見に行きましたよ。JR南武線の分倍河原駅前の新田義貞公の騎馬像はとっても素敵です。しかし、うちの近所にゆかりの場所があったとはっ!!

新田義貞公鎌倉進撃路だそうで。ふああああ〜〜。かつてうちの近所を新田義貞が進撃してたのか〜??鎌倉の九品寺に新田義貞が鎌倉攻めの本陣を張ったと知り見に行ったこともある。古戦場跡も見に行きましたよ。JR南武線の分倍河原駅前の新田義貞公の騎馬像はとっても素敵です。しかし、うちの近所にゆかりの場所があったとはっ!!一驚きして進撃図を眺めた後、敷地を確認したら、民家でした。民家の敷地内に立派なお宮がありました。

画像内の立て看板に大山阿夫利神社御分霊 大山祇大神 大雷神 高おかみの神 ということは、もしかしてこの坂を下がって上がる道はかつての大山道??うわ〜。ソレ知ってルゥ〜。

画像内の立て看板に大山阿夫利神社御分霊 大山祇大神 大雷神 高おかみの神 ということは、もしかしてこの坂を下がって上がる道はかつての大山道??うわ〜。ソレ知ってルゥ〜。またまた一驚きしてから再出発。坂を下りて他の底の交差点で信号待ち。

と?道向こうに何やら古めかしい??あれってもしや??

高札場でした。速攻脇の駐輪場に自転車を停める。

高札場でした。速攻脇の駐輪場に自転車を停める。かつての高札場の雰囲気を出すためか、高札が掲げられています。

高札とは? 高札は基本的な法令を板札に墨書し、庶民への法令の徹底を意図したものです。禁令の掲示は奈良時代から見られますが江戸時代に発達し、明治6年(1873)まで続きました。明治新政府は慶応4年(1868)旧幕府の高札を撤去し、新政府が定めた、いわゆる「五榜の掲示」を掲げさせました。

高札を掲示する場所を高札場といい、村では名主の家の前、村の中心や主要な街道が交差する交差点といった場所に設けられていました。

下鶴間には2箇所あり、そのうちの1箇所がこの付近にあったことが絵図から分かっています。

慶応4年の高札

慶応4年の高札一つ、切支丹宗門之儀ハ是迄

御禁制之通固ク可

相守事

一つ、邪宗門之儀ハ固ク禁止候事

慶応4年3月 太政官 明治元年は慶応4年。西暦だと1868年。

日本では明治5年12月2日(1872年12月31日)まで太陰暦を採用していたので、西暦とはズレが生じる。

明治3年の高札 火付盗賊人殺、あるいは贋金札を作り候者等、見聞次第早速それ最寄りの役所へ召し捕え、差し出し、又は〜〜。(後略)

庚午 十□月 太政官 庚午は明治3年の事。

高札場の画像の裏に写っている古民家が気になったので見学に。

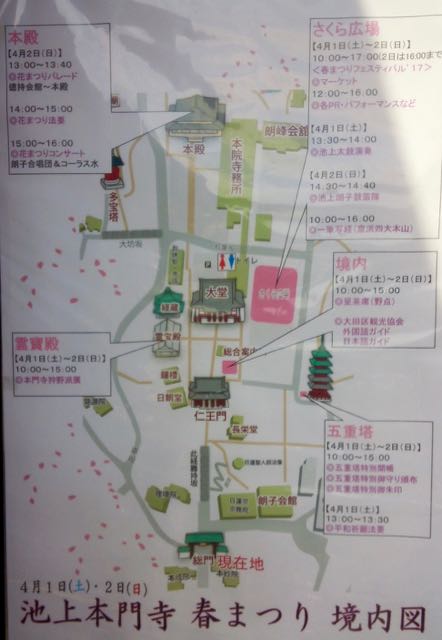

大和市 下鶴間ふるさと館

利用案内

開館時間:10時−16時

休館日:月曜・火曜(ただし土日祝日の場合は開館) 年末年始(12/29-1/3)

入館料:無料

ふるさと館には、市指定重要文化財の旧小倉家住宅の母屋と土蔵が復元されています。

母屋は安政3年(1856)に建築されたもので、宿場の商家建築として圏内でも数少ない建物です。土蔵は前身建物の古材を用いて大正7年(1918)に再建された商家の付属建築で、一般に袖蔵と言われています。

では屋内見学。

上の画像左にあるのが土間の入り口。

上の画像左にあるのが土間の入り口。 左の模型の右下の建物が母屋です。

左の模型の右下の建物が母屋です。

座敷。展示物は小倉家の板床で、文字や絵が描かれてます。中に安政3年の文字と、3本マストの黒船が描かれてました。

座敷の神棚。

土間の奥、道沿いの部屋はお店になってます。道はかつての矢倉沢往還道。大山道です。

小倉家は幕末の創建時から雑貨業を営んでいました。取り扱っていた商品の中でも、薬品・医療用品は、品揃え豊富だったものです。

小倉家は幕末の創建時から雑貨業を営んでいました。取り扱っていた商品の中でも、薬品・医療用品は、品揃え豊富だったものです。 現在残されている主なものとして、軟膏・丸薬の飲み薬・座薬・殺虫剤・注射液・石鹸・栄養剤・シッカロール・マスク・分娩用紙・染料・目薬・蚊取り線香など多岐にわたっています。

現在残されている主なものとして、軟膏・丸薬の飲み薬・座薬・殺虫剤・注射液・石鹸・栄養剤・シッカロール・マスク・分娩用紙・染料・目薬・蚊取り線香など多岐にわたっています。

征露丸:ロシア(露)を征服する丸薬という名称から名付けられた。日露戦争の直前に発売されました。

当時多発していた兵士の脚気治療の治療薬として期待された正露丸ですが、脚気治療に効果はなく、多くの陸軍兵士が脚気で死亡しました。腹下しには効果が高い薬でした。

土間にかつての下鶴間村の模型が展示してありました。これは明治初頭に撮影された写真より起こした模様。

相模の国鶴間郷は戦国時代末に上・下二つに別れました。下鶴間村は公所と山谷・宿の3つに分かれていましたが、山谷と宿は合わせて目黒と呼ばれていました。

矢倉沢往還は江戸青山を起点とし、矢倉沢峠(南足柄)を通り、駿河で東海道と合流する道で、東海道の脇往還として重要な役割を持っていました。

また、大山道とも言われ、大山詣の人々が行き交う道でした。宿場には居酒屋・餅屋・質屋・染物屋などの商家や旅籠がありました。伊能忠敬の測量隊や渡辺崋山も宿泊してます。

訪問日は2017年10月5日でした。ふるさと館にはお月見飾りがありました。

2017年の中秋の名月は10月4日。その翌々日の10月6日が満月でした。中秋の名月と満月は日付が2日ズレています。

大和市域で見られたお月見行事は、縁側に台を設け、ススキを飾り、団子やその時期に収穫した芋・栗・豆などを供えたり、豆腐を供えるといったものでした。また月に供えられた団子などの供物を子供たちがゲームのように盗みに来るという風習がありました。しかし、この行為を咎めることはせず、半ば認められたものであったようです。

といった説明文が出してありました。

この日は思いがけず大和市の歴史散歩ができて楽しかったです。ちなみに、10月24日から12月10日まで近所の大和市鶴の舞の里歴史資料館では企画展があります。

今年の酉年につなんだ展覧会。晴れた日に行ってみたい。実はここも行ったことない。理由は下鶴間ふるさと館と同じ。谷筋にあるんだ。ここ。

洗足池の勝海舟夫妻のお墓

洗足池の勝海舟夫妻のお墓 今ココ)です。

今ココ)です。

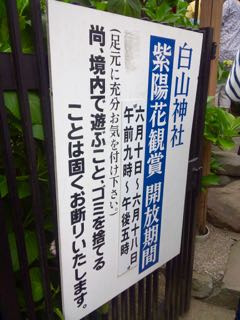

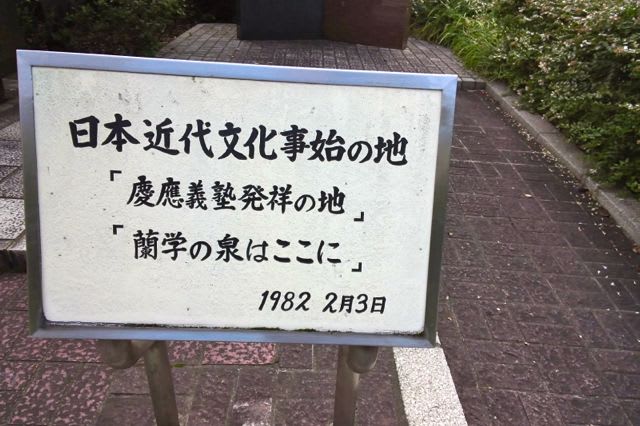

白山神社の富士塚の山頂にある浅間神社の御社。

白山神社の富士塚の山頂にある浅間神社の御社。

帰り道、東京メトロ南北線の本駒込駅近くの道路で発見。近所に緒方洪庵のお墓と江戸5不動尊の目赤不動があるのか〜。すんごく心惹かれたのですが、もう腰の痛さが限界で、お家買えるぅ〜〜。

帰り道、東京メトロ南北線の本駒込駅近くの道路で発見。近所に緒方洪庵のお墓と江戸5不動尊の目赤不動があるのか〜。すんごく心惹かれたのですが、もう腰の痛さが限界で、お家買えるぅ〜〜。

残念。

残念。

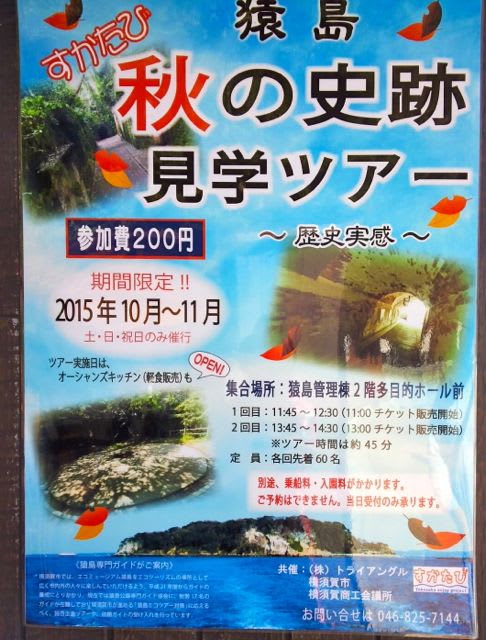

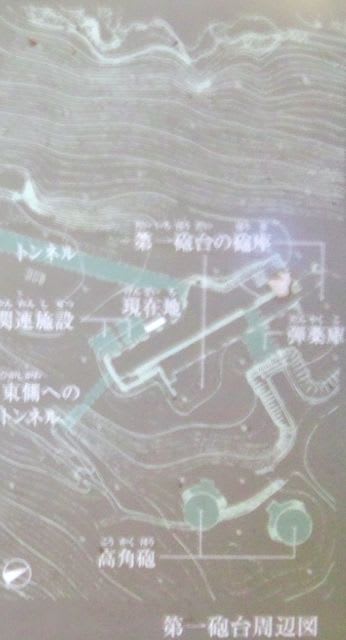

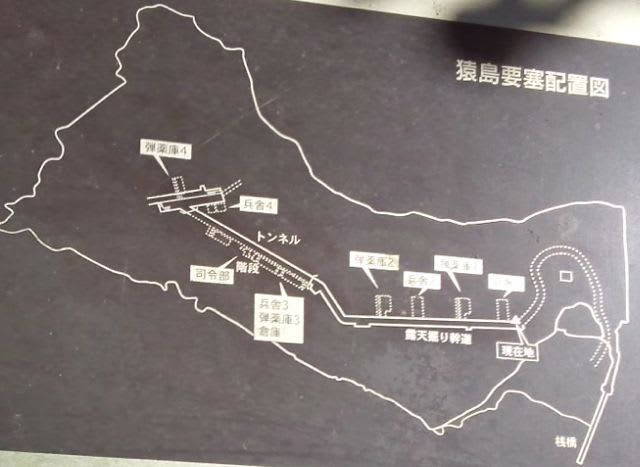

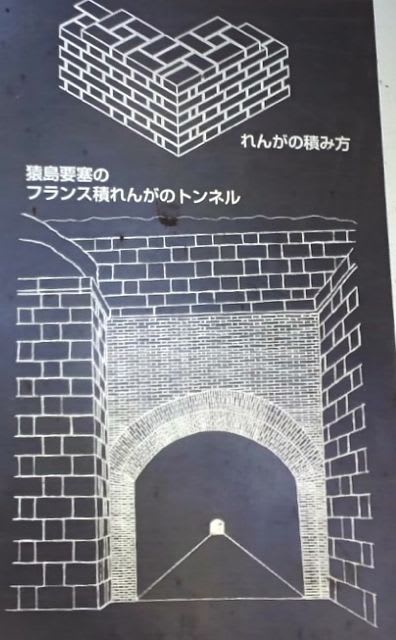

見学者です。猿島要塞見学ツアーに申込んだ人だけが入れます。11時45分出発の見学ツアーがあったので申込もうとしたのですが、さすがに大勢がロナルド・レーガン見学に来たのに入れなかった人が猿島に流れてる関係で、受付は終了しててツアーに入れませんでした。これはスカたびの企画でして、猿島専門ガイド協会に申込めば、1ツアー辺り3000円にてガイドさんつきでまわる事が出来ます。事前に申込んだ人が一杯のようで、この日はガイドツアーが何本も開催されてました。途中でツアーの解説場面に行き当たる事数回。とびとびで解説が耳から拾えて面白かったです。

見学者です。猿島要塞見学ツアーに申込んだ人だけが入れます。11時45分出発の見学ツアーがあったので申込もうとしたのですが、さすがに大勢がロナルド・レーガン見学に来たのに入れなかった人が猿島に流れてる関係で、受付は終了しててツアーに入れませんでした。これはスカたびの企画でして、猿島専門ガイド協会に申込めば、1ツアー辺り3000円にてガイドさんつきでまわる事が出来ます。事前に申込んだ人が一杯のようで、この日はガイドツアーが何本も開催されてました。途中でツアーの解説場面に行き当たる事数回。とびとびで解説が耳から拾えて面白かったです。

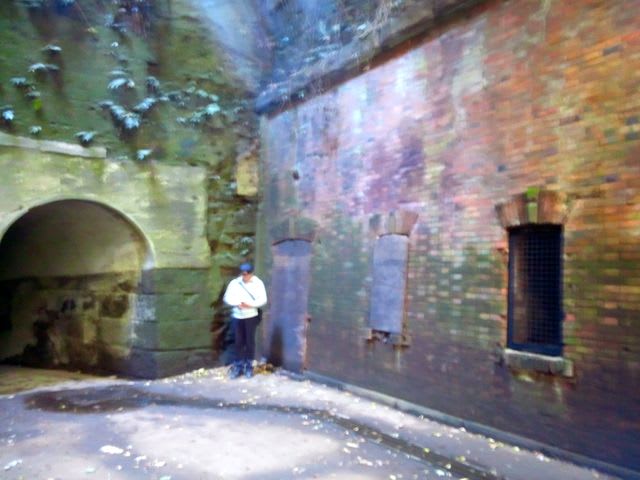

弾薬庫。

弾薬庫。

さて。まずは腹ごしらえです。

さて。まずは腹ごしらえです。

。

。

手形石と手付き石が説明板の隣にありました!

手形石と手付き石が説明板の隣にありました!

。

。