旧島崎藤村邸見学後、一旦旧東海道に戻りました。

信号で海側へ移動。

と?何か説明板がある。

トップ画像です。

ン~??この辺りに見附跡があるのかな?

もしかして?この石垣がソレの跡かしら~??上の画像、道の奥に旧東海道の松並木が写ってます。

絵をよく見ると、絵の左側に「この辺り現在大磯中学校」って書いてあるから、合ってる…のか??照らし合わせるとな~。

ンでも、画像の石組みのくぼんでる先は現在更地です。もうすぐマンションが出来るみたいです。ちょっと前までは東京電力の保養所だったみたいですが…。東京電力…。もしやせんでも、福島の原発事故の補償で売ったのかな~?

説明板の解説には、上方見附とあります。

「見附とは本来城下に入る見張り門のことであるが、江戸時代の宿場の出入口にも見附を置き、宿場を守る防護施設として造られた。

街道を挟んで両側に台形状に石垣をもって造られ、高さは1、6メートル程でその上に竹矢来が組まれていた。

宿場の京都側にあるものを上方見附。江戸川にあるものを江戸見附と呼んでいる。

この「上方見附」は東小磯村加宿のはずれにあり、現在の「統監道」バス停の付近にあった。

そこには宿場の出入口である表示の御料傍示杭が経っていた。

この見附は平和な江戸時代に防御施設としての役目はなくなり、旅人に宿場の出入口を示す役目をはたす様になった。」とあります。

え~と??宿場に残る見附ってーの、確か平塚で見たような…?

平塚七夕まつり2(2013年8月11日)の記事 こちらの記事に平塚宿江戸見附の明治14年頃の写真の画像があります。

旧東海道を外れ、細道を海側へ。

と?大きなマンションに突き当たった。画像撮影忘れてしまいました~。マンションの敷地がかつての旧尾張徳川家の別荘跡の模様。細道から面影はないなあ~。まだ元気だったら、マンション周りを歩いて確認してたんだろうけど、今日はムリ!

帰宅後ちょっと調べたら、

『この一帯は西側の現大磯中学校までずっと尾張徳川藩の敷地だった。

明治中期になると村田銃の発明者・村田経芳(つねよし)の邸宅になる。

その後、日産・日立製作所を築いた久原房之助が買収。

2001年に現在のマンションになる。』

敷地内には別荘時代より受けつがれてきた樹木が中庭として残されてるそうです。み・見とけばよかった~ 。

。

マンション前の細道を東へ。同じく細い道が伸びてます。

次に登場したのが旧林菫邸跡です。

林菫は松本順と兄弟です。

兄の松本順は幕府の御典医で後に陸軍の軍医になりました。

徳川家茂を診察し家茂の死を看取ったり、新選組の隊士を診療したり、戊辰戦争で会津で軍医をやって仙台で降伏。山縣有朋の勧めで維新後の陸軍の軍医を務めてます。だから名前だけは過去の散歩先でも見たことが…。確か、高幡不動尊の新選組の石碑で見たんだったっけ?

近藤勇・土方歳三殉節両雄碑(2010年6月6日)の記事 石碑の筆者が松本順。篆額が会津藩主・京都守護職の松平容保という豪華な石碑です。

ちなみに、大磯の開発には松本順が海水浴が健康に良いと推奨したのがきっかけで別荘開発が始まったともされてます。

NHKの大河ドラマでも脇役で出てたような~?

ついでに、征露丸の顔ロゴのモデルのオジさんは、松本順とか。これ、WIKI情報ね。

大磯の妙大寺に松本順の墓所がある。

さて。松本順の弟、林菫(はやしただす)は、外交官でした。幕府の留学生として、イギリスへ。帰国後、榎本武揚率いる脱走艦隊に身をとうじ、函館(箱館)戦争に参加。

維新後、ロシア・イギリスの駐在公使、外務大臣、逓信大臣を務めた。

む~??幕臣であったハズなのに、この兄弟は維新後にもなんとかなったのね。やっぱ岩倉使節団に参加したのが勝ち組に入った理由かな?

そんな感じで、大磯に林菫の別荘もある。

何か凄いわ。この兄弟を主人公にしてそのうちNHKが大河ドラマ制作したりして。や高須兄弟が先かな~??今やってる松蔭の妹を主人公にするより面白いと思うんだが…。

や。それました!お散歩再開です。

かつての林菫邸と、旧尾張徳川家の別荘の間にある細道。奥へ抜けると太平洋に出られます。

敷地の周囲を東へ。

上の画像は、林菫邸の敷地を巡る東の細道の突き当たり。謎の石像。昔って、道の分かれ道とかどん詰まりに謎の石像ってよく見かけたよな~。

ここで90度北へ道が折れてます。

その道の左側の敷地の石垣。かつての別荘地の名残りの石垣かな?現在はこの上は石垣の形に関係ない建物となってます。

気付いたんだけどね。大磯町って、色んな手法の豪華な石垣があちこちに残ってるのね。石垣の出来た年代も大分開きのある物が混じっているのが次々現れて、石垣スキーは歩くだけで楽しい!

かつての林菫邸は、現在翠渓荘になってます。翠渓荘は某大手工作機械メーカー所有の接待用の料亭です。

旧林菫邸を東へ突き当たると、大磯町役場に出ました。

ちなみに、大磯町役場の敷地は、かつては山内豊景の別邸でした。

山内豊景は、土佐山内家当主。NHK大河ドラマ「龍馬伝」にも出てくる土佐藩主・山内容堂の孫。豊景は陸軍少佐・貴族院議員。明治中期に大磯に居住。昭和32年没。その後1971年(昭和46)の大磯町役場となる…。

役場に沿って海へ続く細道もありました。更に旧東海道を東へ向います。

今日、実は鴫立庵について記事立てするつもりだったんですが、小径の石垣が素敵すぎて鴫立庵までたどりつけなかった~。記事のタイトルも差し替えです!明日、改めて鴫立庵で記事立てです。つーか、大磯町、その気で歩いたら歴史物件がゴロゴロしててパンパない~~。これでも二宮町の吾妻山上り下りと川匂神社散歩で体力使い過ぎて、大磯歴史散歩は短縮版で回ってるのよ?それでこの歴史情報の多さとは…。

信号で海側へ移動。

と?何か説明板がある。

トップ画像です。

ン~??この辺りに見附跡があるのかな?

もしかして?この石垣がソレの跡かしら~??上の画像、道の奥に旧東海道の松並木が写ってます。

絵をよく見ると、絵の左側に「この辺り現在大磯中学校」って書いてあるから、合ってる…のか??照らし合わせるとな~。

ンでも、画像の石組みのくぼんでる先は現在更地です。もうすぐマンションが出来るみたいです。ちょっと前までは東京電力の保養所だったみたいですが…。東京電力…。もしやせんでも、福島の原発事故の補償で売ったのかな~?

説明板の解説には、上方見附とあります。

「見附とは本来城下に入る見張り門のことであるが、江戸時代の宿場の出入口にも見附を置き、宿場を守る防護施設として造られた。

街道を挟んで両側に台形状に石垣をもって造られ、高さは1、6メートル程でその上に竹矢来が組まれていた。

宿場の京都側にあるものを上方見附。江戸川にあるものを江戸見附と呼んでいる。

この「上方見附」は東小磯村加宿のはずれにあり、現在の「統監道」バス停の付近にあった。

そこには宿場の出入口である表示の御料傍示杭が経っていた。

この見附は平和な江戸時代に防御施設としての役目はなくなり、旅人に宿場の出入口を示す役目をはたす様になった。」とあります。

え~と??宿場に残る見附ってーの、確か平塚で見たような…?

平塚七夕まつり2(2013年8月11日)の記事 こちらの記事に平塚宿江戸見附の明治14年頃の写真の画像があります。

旧東海道を外れ、細道を海側へ。

と?大きなマンションに突き当たった。画像撮影忘れてしまいました~。マンションの敷地がかつての旧尾張徳川家の別荘跡の模様。細道から面影はないなあ~。まだ元気だったら、マンション周りを歩いて確認してたんだろうけど、今日はムリ!

帰宅後ちょっと調べたら、

『この一帯は西側の現大磯中学校までずっと尾張徳川藩の敷地だった。

明治中期になると村田銃の発明者・村田経芳(つねよし)の邸宅になる。

その後、日産・日立製作所を築いた久原房之助が買収。

2001年に現在のマンションになる。』

敷地内には別荘時代より受けつがれてきた樹木が中庭として残されてるそうです。み・見とけばよかった~

。

。マンション前の細道を東へ。同じく細い道が伸びてます。

次に登場したのが旧林菫邸跡です。

林菫は松本順と兄弟です。

兄の松本順は幕府の御典医で後に陸軍の軍医になりました。

徳川家茂を診察し家茂の死を看取ったり、新選組の隊士を診療したり、戊辰戦争で会津で軍医をやって仙台で降伏。山縣有朋の勧めで維新後の陸軍の軍医を務めてます。だから名前だけは過去の散歩先でも見たことが…。確か、高幡不動尊の新選組の石碑で見たんだったっけ?

近藤勇・土方歳三殉節両雄碑(2010年6月6日)の記事 石碑の筆者が松本順。篆額が会津藩主・京都守護職の松平容保という豪華な石碑です。

ちなみに、大磯の開発には松本順が海水浴が健康に良いと推奨したのがきっかけで別荘開発が始まったともされてます。

NHKの大河ドラマでも脇役で出てたような~?

ついでに、征露丸の顔ロゴのモデルのオジさんは、松本順とか。これ、WIKI情報ね。

大磯の妙大寺に松本順の墓所がある。

さて。松本順の弟、林菫(はやしただす)は、外交官でした。幕府の留学生として、イギリスへ。帰国後、榎本武揚率いる脱走艦隊に身をとうじ、函館(箱館)戦争に参加。

維新後、ロシア・イギリスの駐在公使、外務大臣、逓信大臣を務めた。

む~??幕臣であったハズなのに、この兄弟は維新後にもなんとかなったのね。やっぱ岩倉使節団に参加したのが勝ち組に入った理由かな?

そんな感じで、大磯に林菫の別荘もある。

何か凄いわ。この兄弟を主人公にしてそのうちNHKが大河ドラマ制作したりして。や高須兄弟が先かな~??今やってる松蔭の妹を主人公にするより面白いと思うんだが…。

や。それました!お散歩再開です。

かつての林菫邸と、旧尾張徳川家の別荘の間にある細道。奥へ抜けると太平洋に出られます。

敷地の周囲を東へ。

上の画像は、林菫邸の敷地を巡る東の細道の突き当たり。謎の石像。昔って、道の分かれ道とかどん詰まりに謎の石像ってよく見かけたよな~。

ここで90度北へ道が折れてます。

その道の左側の敷地の石垣。かつての別荘地の名残りの石垣かな?現在はこの上は石垣の形に関係ない建物となってます。

気付いたんだけどね。大磯町って、色んな手法の豪華な石垣があちこちに残ってるのね。石垣の出来た年代も大分開きのある物が混じっているのが次々現れて、石垣スキーは歩くだけで楽しい!

かつての林菫邸は、現在翠渓荘になってます。翠渓荘は某大手工作機械メーカー所有の接待用の料亭です。

旧林菫邸を東へ突き当たると、大磯町役場に出ました。

ちなみに、大磯町役場の敷地は、かつては山内豊景の別邸でした。

山内豊景は、土佐山内家当主。NHK大河ドラマ「龍馬伝」にも出てくる土佐藩主・山内容堂の孫。豊景は陸軍少佐・貴族院議員。明治中期に大磯に居住。昭和32年没。その後1971年(昭和46)の大磯町役場となる…。

役場に沿って海へ続く細道もありました。更に旧東海道を東へ向います。

今日、実は鴫立庵について記事立てするつもりだったんですが、小径の石垣が素敵すぎて鴫立庵までたどりつけなかった~。記事のタイトルも差し替えです!明日、改めて鴫立庵で記事立てです。つーか、大磯町、その気で歩いたら歴史物件がゴロゴロしててパンパない~~。これでも二宮町の吾妻山上り下りと川匂神社散歩で体力使い過ぎて、大磯歴史散歩は短縮版で回ってるのよ?それでこの歴史情報の多さとは…。

この石の組み方って、結構手間ひまかけてるし、お金もかかる組み方だよな??

この石の組み方って、結構手間ひまかけてるし、お金もかかる組み方だよな??

ドシラドシラ

ドシラドシラ

たたら浜

たたら浜

おやつ休憩じゃ!

おやつ休憩じゃ!

西脇順三郎文学碑

西脇順三郎文学碑 観測所

観測所

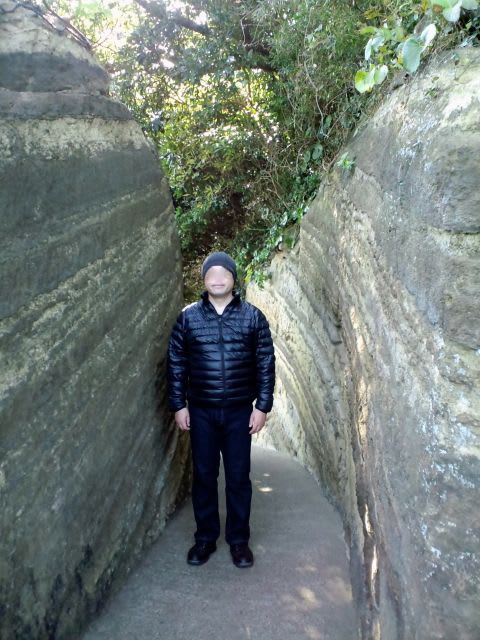

展望台を過ぎると、すぐ見えてきた道ですが…。何かヘン。

展望台を過ぎると、すぐ見えてきた道ですが…。何かヘン。

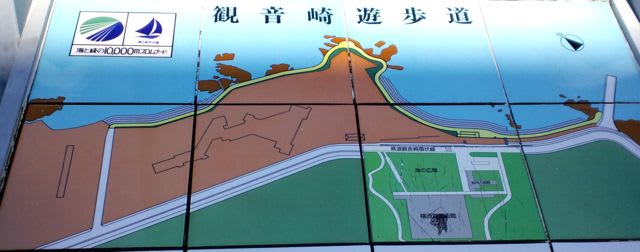

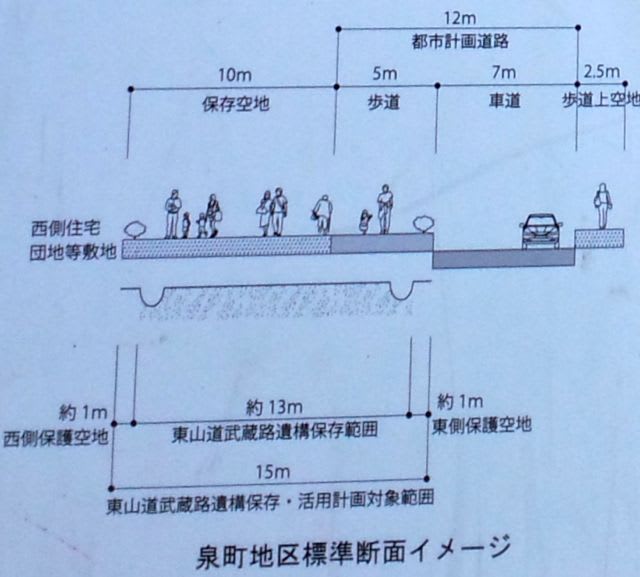

説明板についていた絵です。

説明板についていた絵です。

(覚栄寺<浄土宗> 墓地には向井一族・政勝系統の墓があり、奉行・向井政良の長墓様といわれる逆修塔の政直・正道・半十郎の宝篋印塔や五輪塔、石浮彫りの碑・石燈籠などがあります。)寺院からは走水の海が見えます。

(覚栄寺<浄土宗> 墓地には向井一族・政勝系統の墓があり、奉行・向井政良の長墓様といわれる逆修塔の政直・正道・半十郎の宝篋印塔や五輪塔、石浮彫りの碑・石燈籠などがあります。)寺院からは走水の海が見えます。

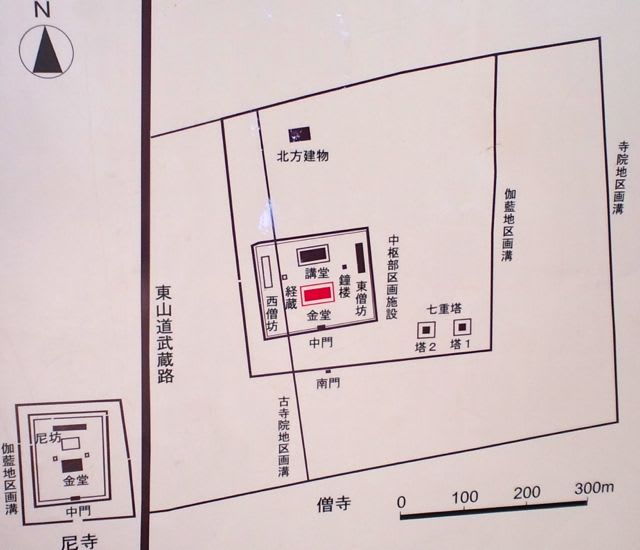

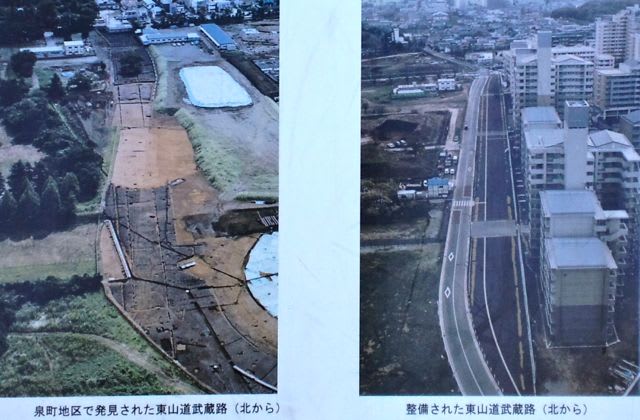

発掘時の様子。説明板がありました。

発掘時の様子。説明板がありました。

発掘したトレンチ跡が一部見れる様になってました。

発掘したトレンチ跡が一部見れる様になってました。

時刻は14時17分になってました。

時刻は14時17分になってました。

こちらが八王子方面。

こちらが八王子方面。 こちらが拝島駅方面。かつての道は本当に狭いよな~。

こちらが拝島駅方面。かつての道は本当に狭いよな~。

「平成19年に日本の歴史公園100選」に選定されました。

「平成19年に日本の歴史公園100選」に選定されました。

国史跡

国史跡