高村光雲『幕末維新懐古談』は幕末から明治20年代についての回想ですから、『樋口一葉赤貧日記』とほぼ同時代です。

大正11年(1922年)、高村光雲70歳の時の聞き書きなので記憶ちがいがあるかもしれません。

高村光雲は嘉永5年(1852年)生まれ。

12歳で仏師の高村東雲に弟子入りする。

明治7年(1874年)、23歳で11年間の年季が明け、そのまま東雲のところで仕事をする。

1日25銭、月7円50~75銭をもらう。。

親子4人がこの給料で生活した。

伊藤氏貴『樋口一葉赤貧日記』によると、明治10年代の1円は、

生産価値(巡査の初任給による)3万3千円

消費価値(かけそばの値段による)3万8千円

ですから、1円が3万3千円として24~5万円。

樋口一葉が戸主となったころの樋口家よりはましです。

高村東雲は新しく家を借り、その家を700円で直した。

明治8年、羅漢寺の百観音像を下金屋が買い、観音像を焼いて金だけ取ろうとしていることを知る。

光雲は交渉して5体だけを取り出し、東雲に頼んで買ってもらう。

5体で1両3分2朱(1円87銭5厘)、大正11年(1922年)の30円くらい。

明治10年、内国勧業博覧会に師匠の代わりに1尺の観音像(白檀)を出品する。

70円(約23万3千円)で売れたが安いと思った。

作品を完成するまでに費やした時間がどれほどかわかりませんが安いと思います。

明治12年、師匠の高村東雲が死亡する。

葬儀一切の費用50円。

明治10年代、象牙彫りが盛んとなり、木彫りは衰退して生活に困窮するほどだった。

明治17年に日本美術協会が発足、明治19年に東京彫工会が発会。

明治21年、皇居御造営の仕事を命ぜられる。

鏡縁、欄間、そして柱の装飾として四頭の狆の丸彫りを彫る。

四頭で100円(250万円)、一頭25円ですが、不満そうな口ぶりです。

明治22年のパリ万国博に出品するため、矮鶏(チャボ)を彫るが間に合わない。

足かけ2年をかけて完成させる。

日本美術協会の展覧会に出品したら、叡覧になった明治天皇が求めた。

宮内省から100円をお下げになった。

明治22年3月、東京美術学校雇いという辞令を受ける(月棒25円)。

5月、教授になり、年棒500円。

生活に余裕ができ、弟子を取ることになる。

それまで弟子を置かなかったのは、弟子の衣服や小遣いを給するわけにいかないから。

岡倉天心より奈良見物をしてくれと言われる。

10日間の旅費160幾円を給される。

そのころ人力車が3銭から5銭ほど。

奈良の対山楼は1泊45銭、京都の俵屋は50銭だった。

大正4年(1915年)、11歳の佐多稲子は父親と上京し、キャラメル工場で働きます。

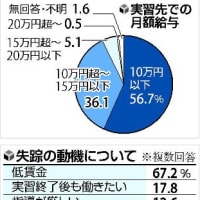

職場まで電車で40分かかり、電車代を差し引くとお金が残らない、そんな日給です。

松本清張の自伝『半生の期』を読むと、樋口一葉が生きた時代が特に貧しかったわけではないようです。

職場まで電車で40分かかり、電車代を差し引くとお金が残らない、そんな日給です。

松本清張の自伝『半生の期』を読むと、樋口一葉が生きた時代が特に貧しかったわけではないようです。

大正13年(1924年)、16歳で高等小学校を卒業して電気製品会社の小倉支社で給仕をする。

給料が11円。

支店長は120円、会計主任80円くらい、倉庫係40円、屋内配線係30円。

月給が30円40円の人は相当苦しい生活をしていた。

ごみごみした路地裏のうす暗い小さな家に住み、襖も畳も荒れていた。

奥さんかなりひどいかっこうをしていた。

所長の家は借家ではあったが、小さいながら門があり、玄関の三畳に奥さんがきちんと座って会釈した。

11円は現在の金額でどれくらいでしょうか。

純金1gあたりの小売年間最高価格は大正14年(1925)に1円73銭。

金1gは2020年に6500円程度なので、10円は4万円ぐらい。

https://www.jibunbank.co.jp/column/article/00251/

大正末の大卒サラリーマンの初任給は40~50円だったそうです。

現在が20万円ちょっとだとすると、10円は5万円ぐらいでしょうか。

https://coin-walk.site/J077c.htm#E06

月30~40円では、内職などの副収入がなければ、奥さんがひどい格好をしているのもわかります。

堀川惠子『永山則夫 封印された鑑定記録』に、永山則夫の中学2年の担任の話が紹介されています。

冬の青森で馬小屋生活をしていた人がいたとは。

あの事件の後ね、さんざん貧困が生んだ事件だとか騒がれたでしょう。でもね、私に言わせたら、あの当時、永山より貧しい子はまだいましたよ。永山の家がいくらボロだと言っても一応、屋根のある家でしょう。ある女子生徒の家庭訪問に行ったら、馬小屋ですよ。ピューピュー風が通る中で藁にくるまって、父親とふたり身体を寄せ合って寒さを凌いでいた、そんな子だっていましたよ。

永山則夫が中学2年の時は昭和38年だから、東海道新幹線が開業した年で、翌年が東京オリンピックです。冬の青森で馬小屋生活をしていた人がいたとは。

昭和23年、つげ義春は小学校を卒業してメッキ工場で働きます。昭和30年代、つげ義春は家賃を1年以上滞納していたそうで、お金がなくても何とかなっていたのかもしれません。

樋口家も借金で食いつないでいたわけですから。

樋口家も借金で食いつないでいたわけですから。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます