リチャード・ライト『アメリカの息子』を読んでたら、「彼は食料品の連鎖店の前に通りかかった」という文章があった。

「連鎖店」とは「本店を軸にして,各地につくられた同種類の店のこと。チェーンストア」のこと。

原作は1940年の作だが、翻訳は1972年発行。

1972年に「連鎖店」なんて言葉を使っていたのだろうか。

それとか「映画の高速度撮影の大写し(クローズ・アップ)場面の登場人物のような」と、「クローズ・アップ」とふりがなしている。

「連鎖店」とか「大写し」と言われても何のことかいなと思ってしまう。

カタカナは固有名詞やドタドタなどの擬音語以外だと、サイレン、ナイフ、ネオン、カーテン、ホースなど日本語に訳するのは難しい、だけど私にもわかる外来語ばかり。

小林信彦『地獄の読書録』は「宝石」に1959年から連載された翻訳ミステリー評だが、こんな文章がある。(1961年2月号)

「「ジーン・ズボン」(これは、「ジン・パンツ*」の訳らしい)に、「細あや織布製のズボン」という註がついている。

*(著者註)当時は、〈ジーンズ〉を、こう言ったのだ」

「ジーン・ズボン」「ジン・パンツ」、どちらも今だと意味不明ということになる。

日本にはない単語をどう訳すか、昔の翻訳家は苦労してたんでしょう。

そういえば田中小実昌氏は、翻訳するときに注をつけたくないので、地の文の中に言葉の説明を入れるようにしていると、どこかに書いていたが、これも大変だろうと思う。

現在はどうかというと、たとえばコニー・ウィリス『最後のウィネベーゴ』(2006年発行、泣かせます)には、

「キッチンカウンターの前には、ガスレンジ、冷蔵庫、ウォータークーラーが並び」

「プラスチック製のピッチャーを棚から下ろし、給水タンクの下に置いて」

「コレクションを写したショットでスライドショーを止めた」

などなどカタカナだらけの文章をあちこち見ることができる。

昔だったらどのように翻訳していたのかと思う。

で、『アメリカの息子』で娘が殺されたドールトン夫人は「老婦人」と書かれてあるが、53歳である。

水上勉『飢餓海峡』(1962年発行)に退職した刑事が出てきて、「老人にしてはしっかりした足取りで」(たぶん)と書かれていて、何歳なのかと思って読んでたら50代だった。

なんせサザエさんのお父さんが54歳なのだから。(でも、以前は定年が50歳だったから、福岡時代には40代ということもありうる)

しかし、むかついた50歳代裁判員は中年。

ここらも時代を感じてしまうのでした。

で、『アメリカの息子』は、黒人がひょんなことから雇い主の娘を黙らせるために枕を押しつけて、娘を窒息死させてしまう。

この時点で逃げていれば死刑になることはなかったのだろうが、娘の死を隠すために暖房用のボイラーで死体を焼こうとする。

ところが、頭が入らないために、斧で首を切り落とすことになる。

そして、娘が誘拐されたことにして雇い主に身代金を要求する。

逮捕された主人公は計画的に強姦して殺害したことにされてしまう。

検事は裁判で

「過失致死であったのであれば、なぜ死体を焼き捨てようとしたのでしょうか?」

「彼は、暴行し、殺害し、脅迫金を手にいれることを、計画していたのです」

「彼女を殺害したのは、彼女に暴行を加えたからです!」、「ところが、弁護人は、この男は恐怖にかられて行動したのだと、われわれに信じさせようとするのです!」

と主張する。

弁護人は共産党員だとして新聞などが非難する。

この物語は光市事件と似ている。

『アメリカの息子』を読んで、こんなことはあり得ない設定だ、と言う人はいないと思う。

最新の画像[もっと見る]

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

植松聖「人を幸せに生きるための7項目」

4年前

-

ボー・バーナム『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』

5年前

ボー・バーナム『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』

5年前

-

森達也『i -新聞記者ドキュメント-』

5年前

森達也『i -新聞記者ドキュメント-』

5年前

-

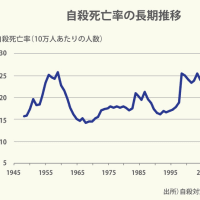

日本の自殺

5年前

日本の自殺

5年前

-

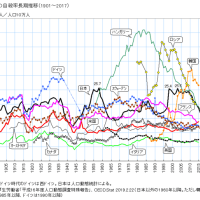

日本の自殺

5年前

日本の自殺

5年前

-

アメリカの多様性

5年前

アメリカの多様性

5年前

-

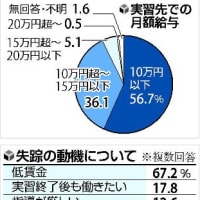

入管法改正案とカファラ制度

6年前

入管法改正案とカファラ制度

6年前

-

マイケル・モス『フードトラップ』

6年前

マイケル・モス『フードトラップ』

6年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます