先ほど、資料を作ったので、今日のブログにはそれから部分的に転記しておく。

テーマは、≪消防団が、消防団への『寄付金・協力金』を自治会に強制したり、自治会が、消防団に参加しない個人から強制徴収(出不足金)し消防団へ≫。

自治体には民間人を募り、特別職の公務員として小地域ごとに「消防団」があります。

この「消防団」が実質的に強制徴収によって「自治会から寄付金」を得て、私的に費消していることが各地で指摘されています。この改善を希望する人は多数います。

● 寄付金がダメな理由

(1) 割当的寄附金等の禁止に抵触する

「消防協力金」は地方財政法第4条の5で規定される「割当的寄附金等の禁止」に抵触。

(2)市の一機関なのに寄付金として歳入されていない

事実として消防団が受け取った寄付金を、自治体会計に挙げずに各分団ごとに処理して費消。結果として自治体は寄付金としての歳入を受けるべき金額の損失を受けている。

(3) 自治体によっては、条例で「団員は寄付を求めてはならない」旨が規定されている。それにもかかわらず、自治会からの寄付が要求されている。

これらのことは、市の審議会や委員会が職務に関連して住民からの寄付金を受けつつ同様の処理をしていたらどうなるだろう・・・と考えたら分かる。

● 行政の言い分

「消防協力金」は、自治体会計に歳入とすべき性質の寄付ではない。

地域に暮らす一住民で構成する親睦会等の任意の団体として金員を受領することについて、地方公務員法第4条第2項、特別職に属する地方公務員の同法適用外とする規定も踏まえた上で、受領の余地がある。公務外の活動とは各地域でのイベント、文化活動、神事等の支援活動であり、これらの対価として金員を受領することの余地がある。

●この問題について、岐阜新聞が今年の1月から2月、大特集を組み、一面、社会面で何度も採り上げましたので、以下に紹介します。

≪ ≫ 内のタイトルでネット検索すると、同紙の全文が読めます

なお、昨日8月18日の私のブログへのアクセスは「閲覧数6,117 訪問者数1,778」。

夕方のウォーキングは昨日よりも風が弱く、後半は汗が出てきた。でも、昼の耐え難い暑さと比べれば不思議なほどの心地。

●人気ブログランキング参加中 = 今、1位から2位 ↓1日1回クリックを↓ ★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンはこちらをクリック→→ 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点 人気ブログランキング←←ワン・クリックで10点

●市提供の消防入団適齢者名簿 出不足金徴収に利用

岐阜 2020年02月05日

消防団が入団しない男性から出不足(でぶそく)金を得ている問題で、岐阜県本巣市が市内の自治会長に渡している入団対象の年齢に達した男性の個人情報を載せた名簿が、一部地域で出不足金の徴収にも利用されていることが分かった。専門家は個人情報の外部提供の条件に反すると指摘している。

本巣市では市が各地域に団員の定数を割り振り、自治会が団員を選び推薦している。市総務課は毎年次年度の選出作業が行われる時期に、希望する自治会に対象年齢の男性の名前や住所、生年月日、世帯主の情報を住民基本台帳から抽出し名簿にして渡している。

真正地域では、毎年2月に自治会が対象者を集めて話し合いや抽選で新団員を選出。その年の春に選ばれなかった男性から1万2千円を集めて消防団に渡している。地元関係者は「大半の人が支払っている」と話す。同課担当者は取材に「名簿は団員の選出が目的で使用後返却してもらっている。出不足金の存在は把握していないが、事実なら目的外利用に当たり不適切なので調査する」と話した。

市個人情報保護条例は「公益上の必要」がある場合、本人の権利利益を不当に侵害する恐れがない条件で個人情報の外部提供を認めているが、個人情報保護に詳しいひかり総合法律事務所(東京)の板倉陽一郎弁護士は「同意なく金を払えと言っているなら、本人の権利利益を不当に侵害する恐れはある」と指摘。「形式的に任意で拠出しているように見えたとしても自由な意思決定かは甚だ疑問。自治会ないし消防団の違法行為を知りながらさらに漫然と提供しているなら市の提供も違法だろう」と話した。

出不足金や協力金 県内12市町、実態調査

消防団が入団しない男性住民から徴収する出不足金や、自治会などから受け取る協力金について、県内7市町が実態を調査する方針を決め、すでに調査中の5市町を含め岐阜市など計12市町が対策に当たることが4日までに岐阜新聞の調べで分かった。年度内をめどに強制的な徴収など不適切な行為がないかを消防団幹部に聞き取るなどし、適正化を図る考えだ。本紙の調べでは、出不足金や協力金は県内各地で慣例化し、消防団が活動費の一部として依存している実態がある。

本紙は県内の全42市町村にアンケートを行った。出不足金と協力金の両方に関し「調査する」と回答したのは、関市、羽島市、揖斐郡池田町、加茂郡坂祝町、富加町の5市町。多治見市と養老郡養老町の2市町は「出不足金はないという認識」で協力金のみを調べる。

多治見市の担当者は「各団の会計報告に毎年、協力金名目の記載が複数見られる。今月の分団長会議で無理に求めていないか確認し、不適切な徴収があればすぐにやめてもらう」と話した。

本紙は1月下旬、消防団による不適切な出不足金の徴収について報じ、問題点を指摘した。岐阜市、高山市、各務原市、郡上市、加茂郡白川町の5市町はすでに調査に着手している。また揖斐郡大野町は1月末に出不足金の調査を終え「存在は確認されなかった」という。協力金については「自治会に介入しすぎるのは良くない」として調査しない。

アンケートで「調査しない」と回答した市町村の多くは「実態がないと把握しているから」との理由。美濃市は昨年末、担い手不足が懸念されるとして実態把握のため、全団員449人に無記名のアンケートを実施した。総務課防災係の担当者は「既に定員(470人)を割っており、確保はますます難しくなる。組織の在り方を見つめ直す必要があった」と話す。結果、出不足金や協力金の存在は確認できなかったという。

加茂郡七宗町は「協力金を受け取っていることは把握している」として調査しない方針。将来の団員確保策を考え、数年前に独自で調査した自治体もあった。大垣市では市消防団が調査する。本巣市は「検討中」と答えている。 |

●≪ 消防団出不足金を強制? 年間2万円「納得できない」 ≫

岐阜 2020年1月24日一面

「消防団に入っていないからと、団員から年間2万円の支払いを求められた。納得できない」―。岐阜県各務原市の男性から、岐阜新聞社に情報が寄せられた。取材を進めると、同市では複数の地域で未入団の男性から「協力金」と称する出不足(でぶそく)金が半ば強制的に集められている実態が分かってきた。

自治会が清掃などの共同作業に参加できない住民に支払いを求める出不足金。各務原市消防団は、町や校区ごとに約10人の団員でつくる組織「班」で構成しており、男性から出不足金を徴収したのは地元の班と自治会だ。男性によると昨年6月、自治会長と班の団員が自宅に来て、半年分の1万円の支払いを求められた。12月にも集金があり、いずれも男性はその場で支払った。

男性が受け取った「消防団協力金のお願い」と書かれた自治会長と班長の連名の文書には「入団年齢の方々にご協力をいただき、消防団活動費として活用している」と書かれていた。

◆「入団しない人への制裁だ」憤り

・・・消防行政に詳しい関西大の永田尚三教授は「団員が市から報酬を得る公務員である以上、住民から出不足金という寄付金を受け取ることは違法と見なされる可能性がある。ましてや強制的な集金は時代錯誤だ」と指摘した。(29面に続く)

(以下29面) ◆団員確保へ残る慣習

各務原市消防団が入団していない男性に出不足(でぶそく)金を科している問題。市内では他にも複数の消防団組織が、地元自治会から毎年数十万円の寄付金を得ていることが、本紙の取材で明らかになった。末端組織の「班」で続く慣習で、市も黙認しているのが実態。人口減少や高齢化を背景に、団員の確保に苦労している班では支払いを強制する傾向もあるが、専門家は逆効果だと指摘する。

住民から消防団への寄付金は、同市では多くの地域で「協力金」と呼ばれる。関西大の永田尚三教授(消防行政)によると、消防団の多くは有志の自治組織がルーツで、住民が飲食や金銭を提供して慰労していたが、消防団として法整備された後も慣習として残った。

◆消防本部「地域活動へのねぎらい」

市消防本部は協力金について「職務ではなく地域活動へのねぎらい」として住民が自ら渡していると解釈、黙認しているのが実情だ。

同市の丘陵地に戦後開発されたある住宅団地では、隣町にある消防団の班に自治会が会費から毎年20万円の協力金を支払っている。地元に消防団がないためで、住民によると団地ができて間もない約40年前に消防活動を代行してもらう謝礼として始まったという。

自発的に協力金を渡してきた地域がある一方、未入団の男性に出不足金を求めたり、全世帯に一律で科したりと、支払いを半ば強制している地域もある。

自治会は本年度、ルールを見直し、住民からの任意の寄付にしたが、消防団側からは協力金の額が現状より減った場合、解散の恐れがあるとして強い抗議があったという。

・・・(略)・・・

この自治会の役員は「寄付を強制するのはおかしいと思うが田舎なので言い出せない雰囲気がある。消防団の偏在のしわ寄せを住民が受けている」と訴える。

市消防団は偏在の原因を「1963年に4町が合併して市が誕生した時の編成を現在に引き継いでいるため、住民数の実態とずれが生じている」とし、改善が必要としている。

≪ 消防団「協力金」15市町村が実態把握 県内アンケート ≫ 岐阜 1/25

岐阜新聞社は24日、県内の全42市町村に消防団への「協力金」に関するアンケートを実施した。入団しない男性住民に対して出不足(でぶそく)金の支払いを求めている団の存在について、安八郡安八町が「把握している」と回答した。

15市町村が、自治会や住民から協力金を受け取っている団の存在を把握していた。違法性を認める自治体もあり、今後議論を呼びそうだ。・・・(略)・・・

◆横浜地裁は違法性示す

消防団が寄付金を受け取る行為については、違法の疑いがあると認めた判決が出ている。

2010年、横浜市の消防団が自治会から受け取った寄付金を市の歳入金とせず使ったことは不法行為だとして、市に団へ損害賠償を請求するよう、市民団体が求めた訴訟の判決で、横浜地裁は「市民等から慰労などの趣旨で直接寄付金を受領することは違法となる余地がある」との見解を示した。

横浜市は、寄付金は「自治会、町内会が行う各種業務」に対するもので条例違反ではないと主張したが、地裁は「行政組織である消防団の名称で行う活動が、防火・防災等の啓発活動とも無関係と言い切れるかは再考の余地がある」と述べている。

判決を受け、14年に佐賀県唐津市が消防団の寄付金の受け取り禁止を決めた。

●≪ 消防団員確保に四苦八苦「勧誘は最もつらい活動」 ≫ 岐阜 1/27

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(参考資料)

●2012年6月 山県市議会 一般質問(寺町知正)から

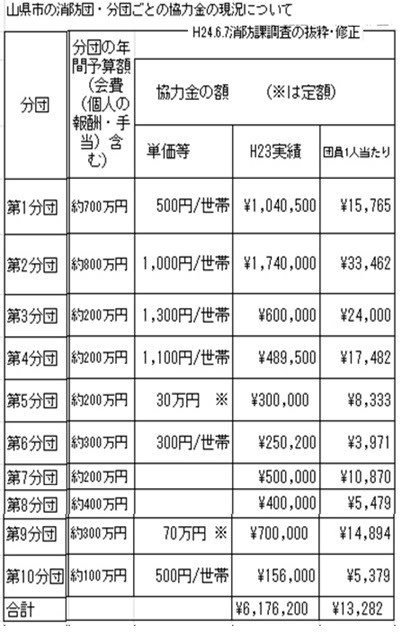

★消防分団は、おおむね、自治会の連合のエリアで認識されるが、自治会から寄付金を得ている。

消防本部の調査では、H23年実績として、名称はいずれも「協力金」であり、・・・ほとんどが単位自治会等から分団の口座に振り込まれ、その協力金の額は団員一人当たりにすると団によって約4000円から3万円である。 消防本部の調査では、H23年実績として、名称はいずれも「協力金」であり、・・・ほとんどが単位自治会等から分団の口座に振り込まれ、その協力金の額は団員一人当たりにすると団によって約4000円から3万円である。

客観的にみれば、分団単位として一律に割り当てられているというしかない。実際に、支払い拒否もくしは減額を求めたら、団からどうしてもこの額でと、強く求められ、継続して納付している事例もあったと聞く。

として、割当的寄附金等の禁止に抵触する、市の一機関なのに寄付金として歳入されていない、消防の必要経費は市が負担すべき、との旨で実質的に廃止を求めた。

●2013年9月19日 第3回 山県市議会定例会会議録から

(問/寺町知正) ことし3月の予算議会で、市の消防長から自治会からの協力金は受け取らない旨を文書で通知したと説明があった。実際、ことし3月18日付消防団から市の自治会連合会宛ての文書には、「消防団としては消防団活動に対する協力金等を要求しない、受け取らないことを議決しました」とされ、さらに、「協力金の趣旨が消防団、分団、消防団活動、公務に対するものであれば、市に対する指定寄附金として取り扱わせていただきます」とされている。・・・・・・(以下、略)・・・

| Trackback ( )

|