『観経』に極楽国土についての記述がされています。

「爾時世尊、告韋提希。汝今知不、阿彌陀佛、去此不遠。汝當繫念、諦觀彼國 淨業成者。我今爲汝、廣説衆譬。亦令未來世 一切凡夫 欲修淨業者、得生西方 極樂國土。」

(その時、世尊、韋提希に告げたまわく、「汝今知れりや不や、阿弥陀仏此を去ること遠からず、汝当に念を繫けて諦に彼の国の浄業成者を観ずべし。我今汝が為に広く衆の譬を説き、亦未来世の一切凡夫の浄業を修せんと欲わん者をして、西方極楽国土に生るることを得しめん。)(真聖p94)

極楽世界は、無憂悩処とも、清浄業処ともいわれています。閻浮提・濁悪世を翻じた世界を表しているのですね。閻浮提・濁悪世は、苦界を明し、器世間の有り様を明きらかにしているのです。善導の『観経疏』から、親鸞聖人は「亦是れ衆生の依報処なり、亦衆生の所依処と名づくなり。「地獄」等と言うは、三品の悪果最も重ければなり」(『観無量寿経集註』全集巻第七・p36)

と注釈をほどこされています。

衆生の依報処が所依処であるということに於て地獄・餓鬼・畜生という世界を造りだしている、造りだしている世界を所依としている限り、自分も不善の聚から免れることはできない。

韋提希は「佛世尊を見たてまつり」、即ち、佛法に出遇ったことを機縁とし、「真心徹到 して苦の娑婆を厭い、楽の無為を欣う、永く常楽に帰することを明かす」と善導は『観経疏』序文義・欣浄縁に、欣求浄土の意味を明らかにされています。

そして韋提希は「我今極楽世界の阿弥陀仏の所に生れんと楽う」と表白されるのですが、衆生が所依処とする世界は「他者を損悩し、大乗の勝因である悲を妨害する」、常楽を妨害する働きをもった世界なのですね。この世界を所依とする限り、地獄・餓鬼・畜生を経巡り、惑・業・苦の循環から超えることは出来ないと教えています。

教えは、佛日という喩をもって、「日出でて、衆闇盡く除るが如く、佛智光りを輝かして無明の夜日朗らかなり」と示されています。

ここを以て、韋提希は、極楽世界の阿弥陀仏のみもとに生れんと楽う、と願生心を述べられています。極楽世界は、本願に酬いた国土であり、悲は智慧の門を開き、悲・智相応し、その世界は無為真如、弥陀の本国四十八願を背景として、この濁悪処に生まれてきたことを明らかにしているのでしょう。

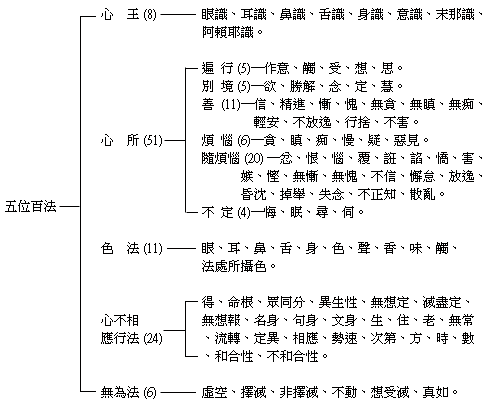

清浄業処という言葉に、識の本質が述べられていると思います。阿頼耶識の世界ですね。阿頼耶識は蔵識と云われていますが、善悪業果を無記として蔵している識なのです。そして、阿頼耶識を背景として「識の所縁は識の所現」とし、苦因を造りだしているのです。いうなれば、種子・現行・熏習を同時因果とし、その背景に阿頼耶識が具体的に働いている、現象としての自己は、本願酬報の識としての阿頼耶識が苦を通して私に迫っていると思うのは妄想であろうか。

世尊別選の密意は

「此れ弥陀本国四十八願なることを明かす。願願みな増上の勝因を発せり。因に依って勝行を起せり。行に依って勝果を感ず。果に依って勝報を感成せり。報に依って極楽を感成せり。楽に依って悲化を顕通す。悲化に依って智慧も門を顕開せり。然るに悲心無尽にして、智また無窮なり。悲・智雙べ行じて、即ち広く甘露を開けり。茲に因って法潤普く群生を摂し下ふなり。」(『全集』巻七・p40)

と、善導の教示を、親鸞聖人は注釈を施されて、極楽世界の意味を明らかにされました。諸仏の浄土は「清浄にして皆光明有りと雖も」、本願酬報の土ではなく、韋提希を通して、密かに別選せしめた密意を示しているのでしょう。