滅定証という禅定は大きな課題であるわけですが、真宗では禅定は説きませんが、禅定はないのでしょうか。読経でも、法話でも、聴聞でも心が散乱麤動していては身につかないですね。

「しかるに常没の凡愚、定心修しがたし、息慮凝心のゆえに。散心行じがたし、廃悪修善のゆえに。」(『化身土巻・本』真聖p340)

化身土巻で述べられている宗祖の、「修しがたし・行じがたし」という慚愧心は、観念ではないですね。人間からいえば、どこまでも修し、行じていかなければならない課題を背負っているのでしょう。宗祖は『大経』との邂逅において、人間の計らにおける自力の浅心に触れられてのでしょうね。

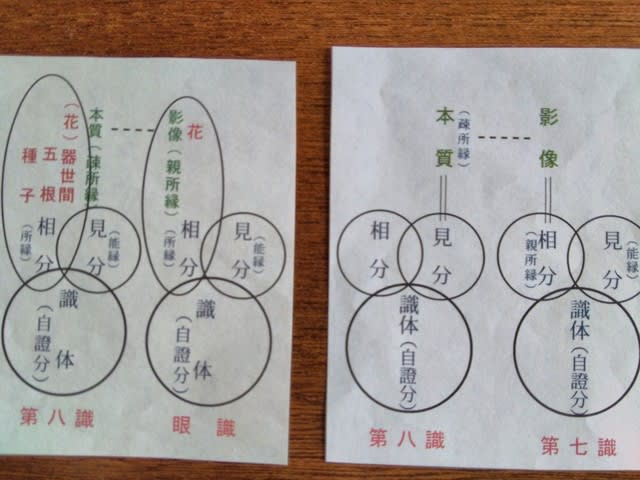

僕は、唯識は特別な教えではないと思うんですよ。

私に与えられた時は果相ですね。因の結果として縁起されてきた時なのでしょう。そこには善悪の分別は働いていません。ただ自然法爾です。「おまかせ」は分別を超えて与えられた時に頭が下がった姿なのでしょう。でもね、私たちは「おまかせ」に逆らうのですね、ここに慚愧心が生じてくるのではありませんか。どこまでも、異熟果の身を生きている、自然法爾として与えられていると云うべきでしょうね。種子・現行・熏種子は回向の教学であると思うんですよ。ここは詳細に詰めて考えなければと思っています。

とにかくですね、仏教徒にとって禅定は大きな問題であるわけです。

十理証が述べ終ってから、「定」について考えたいと思っています。

また、最後の心染浄証(シンゼンジョウショウ)も大切な論証になります。第八識が無かったならば、心雑染・心清浄が成り立たないと、「染・浄の法は心を以て本と為す」と。又にします。