OCN HPが本日づけで閉鎖されます。「親鸞にまなぶ」も随分更新をしていなかったこともあり、今回HPを新たに作成することは断念したしました。過去ログより抜粋加筆をして、今日の投稿とさせていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「親鸞は父母の孝養のためにとて、1返にても念仏ももうしたること、いまだそうらわず。そのゆえは、一切の有情は、みなもって世々生々の父母兄弟なり。~」(真聖 P628)私たちはややもしますと先祖供養のため、父のため、母のため、妻のため、夫のため、子供のためと家内安全、無病息災を祈ります。それがあたかも宗教のごとく、深い祈りであればあるほど現証が表れるのであると本気で思っている人が少なからずおいでになります。確かに父を憶い、母を憶うことは大切なことです。しかしそれが特定の対象に向かっての祈りであると自己の欲求を満たすための手段として宗教を利用することになるのではないでしょうか。「人身の至奥より出づる至誠の要求」を満たすものが宗教であると清沢満之は教えておられます。「何々を縁として」真実の人生にふれることが大切なのでしょう。

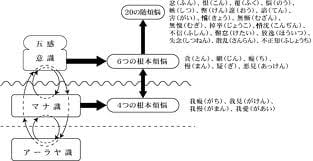

お釈迦様が涅槃に入られた日を入涅槃といいます。涅槃という意味は煩悩の火が消えた状態(ニルバーナ)。実際には成道された時をもって涅槃というのが正しいのかもしれません。正しい生き方を身をもって教えてくださいました。そしてなぜ私が苦悩をするのかの原因をつきとめてくださいました。十二支縁起という形で教えられています。根本の迷いは無明であると。そして「無明」は仏陀釈尊によって見破られたのです。自分の外に問題があるのではない。自分自身に問題があるのだと。私たちは環境は私の外にあると思っています。そしてその環境に執着を起こして苦悩をします。外なる環境が私を苦しめるのだと思っていますが果たしてそれは本当なのでしょうか。「内なる外」と題して考えます。

世の中の暗いニュースとして、たびたび起こってくるj悲惨な事件があります。例えば、滋賀・2園児殺害というなんともいえないようなショッキングな出来事でした。「朝、家を出るときに殺害を決意し、台所から包丁を持ち出した。人気の無い場所を探し回って車を止め、刺し殺した」と供述しているようなのです。私にはこの事件は私と無関係のところで起こった事件とは考えられません。私の内なる闇がこのような形になったのだと教えられました。被害に遇われた家族の方はどんな気持ちでおいでになられるのでしょうか。「なぜ」という気持ちがまず最初に飛び込んできた問いではなかったでしょうか。お子様を何の前触れもなく亡くされたお気持ちはどんな言葉をもってしても心を癒すことはできないものとおもいます。加害者の鄭容疑者もある意味被害者かも知れません。何を依り処として生きておられたのでしょうか。わが子かわいさだったのでしょうか、自分にとって障害となるものを抹殺することによって自分にとって都合のよい生活ができると思っていたのでしょうか。私は社会の流れが欲求を満足させることによって幸福が実現できるのであるという風説があるということに危惧を抱くのです。「知性の闇」という病巣が横たわっているように思えてなりません。この事件の底深くに横たわっている闇は私の心の状態を抉り出してくれました。

それでは「闇」の正体はなんでしょう。仏陀は我執だとお教えくださいました。自分自身にこだわる働きです。「恒審思量」といはれいつでも寝てもさめても自分自身を思う働きなのです。いつでも他と比較をして自分が優位に立ちたい、そうでないと生きている生きがいがないと思い込んでしまう自我愛の表現なのだと思います。まさに私自身のことなのでした。ここには他に対する思いやりの心がまったく感じられません。他とは自の仮の姿なのです。自は善で他は悪であるとするありかたは他にたいする思いやりのあるまなざしだとはいえません。他を思いやる眼差しを私たちは持ちたいものです。それが本当の豊かさではないでしょうか。

命は誰のものでもない=私が私有できるものでもない

「私は思うのですが」という思いが私の関心事ではないでしょうか。私の関心の外にあるものに対してはまったく興味・関心を示しません。我執といいますと何か悪いことだと思ってしまうのですが、そのようなことではないようです。私の生き方全体を覆っているのが我執といってよいのでしょう。我執=関心事=命の私有化 これが「闇」の正体ではないでしょうか。外=外界に問題があったわけではないのです。内なる感情が外に向かって、感情に色づけされて内と外を分断してしまっているのではないでしょうか。

外界と思っていたのは実は心に色づけされた内なる外だったのです。外なる環境は私が思うが如くには存在しないということなのです。私の行動が環境を作っていくといったほうがよいのかもしれません。環境問題=持続可能な世界の構築は私がどう世界を作るのか、どう生きていくのかという問題なのです。ここで問題なのは「生きていく」ということです。私たちは自分が作った世界との関わりにおいて自分という存在の根拠があります。存在の根拠に目覚めるとき私は「生きる」というより「生かされている」自分に気づかされるのです。 生きるという感情には独善と教権性を感ぜざるを得ないのです。それがセクトになった時、全体主義が発生してくるのではないでしょうか。

「かの世界の相を観ずるに、三界の道に勝過せり。究竟して虚空のごとく、広大にして辺際なし」(『浄土論』)

三界とは迷いの境界です。どこまでいっても根源的に苦悩はなくならないのです。苦悩のよってくるところがわからないからです。三界の中でどれだけ行動を起こして改革を重ねても徒労におわってしまいます。疲れと虚しさだけが私を覆いつくしてきます。

では、「助かるとはどういうことか」-自分が今ここに生かされて生きているという疑いようのない事実にうなずくこと。法友である、鶴田義光師の講義から学ばせていただきたいと思います。

平成十年六月二十一日(日)岐阜市大門町・上宮寺『慈光会』例会に於いての鶴田義光師『歎異抄』第一章の法話から「助かるとはどういうことか」をたずねてみたい。「弥陀の誓願不思議」とは、自分がいかされて生きるという疑いようのない事実を言う。これから中身に入っていきます。まず「弥陀の誓願不思議」です。いきなりこの言葉が出てきます。この言葉につまずくでしょ。「弥陀の誓願不思議」って何だと。「弥陀」は阿弥陀仏、南無阿弥陀仏です。「誓願」とは本願です、如来の願いです、弥陀の本願です。そこに不思議と言う言葉がついていてるんですね。この「不思議」と言う言葉がひとつの要になります。師訓篇は第一章から第十章までですが、第一章の第一段(「弥陀の誓願不思議にたすけられまいらせて、往生をばとぐるなりと信じて念仏もうさんとおもいたつこころのおこるとき、すなわち摂取不捨の利益にあずけしめたまうなり。)に「不思議」と言う言葉があり、最後の第十章に「不可思議」という言葉がある。「不思議」と「不可思議」は同じことです。だから、師訓篇は、「不思議」に始まって「不思議」に終わっている。不思議と言うことが大事なんです。不思議とは何か。われわれが日常的に使う不思議は、不可知、知ることができない、あるいは不可解、理解することができない、と言う意味です。科学、理性、知性で知ることができないことを不思議といいます。しかし、「弥陀の誓願不思議」というのは、そういう身とはまったく違います。「弥陀の誓願不思議」というのは、簡単に言うと、「自分が今ここに生かされて生きているという疑いようのない事実」といっていいと思います。これぐらい確かなことはないでしょう。明日のことはわかりません。昨日のことはもうない。未来も過去も不確かですが、今現在この瞬間だけは確かなはずです。今ここに存在していることは確かなはずです。これを「弥陀の誓願不思議」というんです。これで終わりですよ。このことだけです。「弥陀の誓願不思議に助けられまいらせて」とありますけれども、要するに「助ける」「救う」ということですけれども、「弥陀の誓願不思議」というのは、助けるはたらき、救うはたらきですね。如来のはたらきですね。そのはたらきってのは具体的に何処にあるかと言うと、今ここにあります。生かされているということです。自分が今ここに生かされているという疑いようのない事実、それを「弥陀の誓願不思議にたすけられまいらせて」といいます。特別なことでもなんでもないことです。当たり前としている事実で、疑問にもならない事実ですね。ここに「弥陀の誓願不思議」という事実があるわけです。「弥陀の誓願不思議」は何処にあるかというと、自分が今ここにおるということです。これを除いて、弥陀の誓願不思議がどこかにあるわけじゃないです。いつも今ここにあります。どの瞬間に於いても今ここにある。現に働いている。どんな状況下はさまざまです。病気で寝ている人がいるかもしれない。気が狂っている人がいるかもしれない。それでも、少なくとも、生きていることは確かです。存在していることは確かです。自分がここにおるって事が不思議なんです。別に如来のはたらきが不思議なんじゃないです。自分が不思議なんです。自分と言う存在があるということが不思議なんです。これは疑いようのない事実です。疑いの余地がないんです。考える以前の話でしょ。今ここに生きているから、いろんなこと疑ったり考えたりすることができます。煩悩が起きるっていうこともある。迷うっていうこともある。しかし、煩悩が起きたり、迷ったりする前提があるんです。それは、生まれて生きているってことです。生まれて今生きてる。とにかく、何もかも、自分が存在しているということから出発している。一番根底を成り立たしめているはたらき、これを誓願不思議というんです。だから、不可解・不可知を言うことでない。理解するとかしないとか以前です。不思議の「不」は不要、「思」は思う、「議」は思いはかるという意味です。思ったり思いはかる必要がない。思ったり思いはかる必要がないくらい明らかだって言うんです。思う以前の明白な事実を不思議といいます。「弥陀の誓願不思議」に気づけば終わりです。あとはもうずっと自然(じねん)です。「弥陀の誓願不思議にたすけられまいらせて」、もうこれだけでいいんです。「弥陀の誓願不思議」が本当にうなずければいいんです。われわれは頭で考えている。考えたって納得も何もないでしょ。考えたってびっくりしないでしょ。「弥陀の誓願不思議」は大変なことです。「弥陀の誓願不思議」というものが、どこか遠くにあるわけじゃない。「弥陀の誓願不思議」とは、わが身がここに存在しているってことですよ。理由がないでしょ。自分の力であらしめているわけじゃないです。ここへこようと思ったってこれないということあるでしょ。病気になったらこれん、雨がひどく降ったらこれん、事故にあってこれん、ということもあるわけでしょ。だから、今ここにって言う、この現実・事実が成り立つには、無数の因縁が働いているわけです。これは想像を絶しますね。」まだまだ講義は続きますが私たちが本当に満足をして生かされて生きていくことはどういうことなのかはよくおわかりになられたのではないでしょうか。大乗仏教が教理として「一切皆空」「無自性」「無所得」と説くのはひとえに生かされて生きている事実に気づきなさいというメッセージに他なりません。私たちはこの事実に気づくことがありませんから日常に振り回されて苦悩するのです。事実に反して生きようとしているのです。

人間に生まれたことをよろこぶべし

「それ、一切衆生、三悪道をのがれて、人間に生まるる事、大なるよろこびなり。身はいやしくとも畜生におとらんや、家まずしくとも餓鬼にはまさるべし。心におもうことかなわずとも、地獄の苦しみにはくらぶべからず。世のすみうきはいとうたよりなり。人かずならむ身のいやしきは、菩提をねがうしるべなり。このゆえに、人間に生まるる事をよろこぶべし。」(源信僧都『横川法語』より)

私はこの法語がだいすきです。何があっても、どのようなことがおこっても「人間に生まるる事をよろこぶべし」、人として生を賜ったことを喜びなさいと。わたしたちは人間に生まれさせていただいたことの意味をたずねて、悩み、苦しみがいっぱいの人生を堂々と生きて生きたいものです。何があっても、何が起こっても私を脅かすものはなにもないのです。私が掴んで放さない握りこぶしをパッと手放しさえすればそれだけで道は開けるのですね。それだけでよいのです。にもかかわらず握りこぶしを手放せないのはどうしてでしょうか。私たちは幸福になりたいと願っています、そのために自分の考え、自分の行いをよりどころとして生活を営んでいるのですね。それが絶対なのでしょう。そこに落とし穴があることには誰も気づかないのです。私からは気づくはずもないのです。仮に気づいたとしてもまた私の考え(思慮)によって落とし穴に落ちていかざるをえないのです。知恵の闇とはこのようなことをいうのではないでしょうか。

「しかるに末代の道俗・近世の宗師、自性唯心に沈みて浄土の真証を貶す、定散の自心に迷いて金剛の真心に昏し。」(『教行信証』信文類序より)

「諸仏如来の真説に信順」することがなかったなら、わたしたちは永遠に自性唯心に沈んでいかねばならないのです。「諸仏如来の真説に真順」するとはわたしは「命の願いに目覚めていく」事であるといただいております。

What is self ?

私は生きるために何を根拠としているのでしょうか。私は寝てもさめても『私』を依り処として生きているのではないでしょうか。仏教ではそれをマナス=自我意識と教えてくれました。でもマナスが悪いということではありません。私にはマナスしかないのですから。それを悪いといってしまったら私の生きる術がなくなってしまいます。このマナスには自分の思いに執着するというはたらきがあるのです。この働きが問題なのです。どうしても自分を正当化してしまうのです。それによって相手を傷つけ自らも傷ついていくのです。自らも傷ついてしまうのも相手に問題があるわけではなかったのです。このことを正しく教えているのが仏法なのです。死んでから必要なものではありません。今、現に、ここに生きている私に必要なものなのです。このことに気づいていくことを回心(えしん)といいます。回心には懺悔(さんげ)という心の働きがあります。私の考え、私の行動が絶対だとするところからは孤独という心の闇しか生まれてこないのです。仏法といいましても絶対ではないのです。法は縁起されたものなのです。縁起されている事を如実に知られた人を仏陀といいます。その人が説かれた教えを仏教というのです。仏教は私の欲望を満足させるための手段ではありません。ほしいものが手に入るとか、病気が治癒するとか、願い事がかなうというような自分の都合に合わせていく便利で安請け合いできるようなものではないのです。むしろこのようなすべての私の思いが根源から覆されてすべてが無意味でなかったと『このこと一つ』に頭が下がっていく教えなのです。これが『法』といわれる内実なのでしょう。

「真実とはどこかにあるのではなく、私を支え続けている命の働きに気づかされたとき迷妄(不真実)があばかれてくる」 迷っていることがはっきりしたらすでに救われているのです。はっきりしないから迷っているのです。

仏教の熟語に「迷謬」(めいびゅうーまよいとあやまり)といわれ、迷っていること誤っていることはどのようなことなのかを明らかにした教えがあります。私たちは日ごろ何に迷って何に誤っているのかを考えたことはほとんどありませんが、仏教ははっきりとした見解を示しているのです。「迷」は仏法にまったく触れていない状態をいいます。聞法は聞く側の問題なのですが「迷」は自分が問題になっていない、すべては外の問題だとして自分から逃げている状態を言います。責任を転嫁している状態が迷いというわけです。「謬」はそれとは違って仏法には触れているのですが誤解をしている状態を言います。人として生を受け今まで外界ばかりを問題にしてきたけれども仏教を聞く縁を得て、はじめて自分が問題になった。「自分の中に問題があるのではないか」ということです。ここから聞法が歩を進めるのですが、聞いたことを自分の手柄にするという問題が起きてくるのです。内にあって外に転嫁するという質のものです。聖道の諸教がこの質を抱えているとはっきりさせたのが親鸞聖人だと思います。人間的立場から自分を明らかにしていこうとするのですが途中で挫折ししまいますと元の木阿弥で救済という事実はありません。救済とは苦悩(不安)しかない人生を苦悩のまま無上涅槃の道を歩み続けていける生活を言うのではないでしょうか。人間的立場をよりどころとして救済という事実に進んでいくことの中に「難」という質を見出されてきたのでしょう。「浄土真宗は大乗の中の至極なり」(『末灯抄』真聖P601)といわれることは「難」の中から見出されてきた浄土真宗ということではなかったでしょうか。「難」は難しいから「易」というわけではにのでしょう。「難」が人間的立場にたっての事柄としますと「易」というのは人間の努力がまったくいらない、必要ないという立場ではないでしょうか。これを親鸞聖人は「大行」といわれ、また「無条件の救済」とも、「無根の信」とも言われる所以ではないでしょうか。私の問題はそのことに頷けるかどうかだと思います。それ以外に救済ということはありえないのです。ここにまた「謬」という問題が潜んでいるのです。自分をはっきりさせたい、はっきりさそうという「自己とは何ぞや」という問いをもって「自己とは他なし」というところまで聞法を重ねていくのですが、だんだん聞く立場から教える立場に変わっていくのです。すべてのことが縁となり仏法に出遇うわけなのですが、出遇った仏法をを我が物としてしまうということが興ってくるのです。いつの間にか自分が如来の立場に立ってしまうのです。本願で言うなら第十八願を私物化するということです。しかし私物化したとたん第二十願の機に転落をしてしまうのです。これが聞法の落とし穴だと思います。わたしたちはどこまでも「聞く」立場に身をおいて自己をはっきりさすことが必要だと思います。どのような自己であったのか。「虚仮不実のわが身であった」と虚仮不実のわが身がはっきりしたら虚仮不実を背負って立っていける道が開けてくるものであろうと思います。

「念仏に見出だされる我」(安田理深述)

・・・行は本願の行で、本願の行にはおのずから「大」の字があり、本願の行、これは念仏というもの。その念仏に正信という。正信とは帰結である。本願は大行、その帰結はただ念仏のみ。この「ただ・のみ」とあらわすのが「正信」という言葉である。「念仏をも亦信ずる」のではなく、歎異抄で申せば「ただ念仏」ということの意義をあらわす。「念仏のみ」というところに安心が表現されている。あるものは「ただ念仏」、念仏が正信の体。「念仏を信ずる」などという「念仏」を対象にしたというようなものではない。本願の念仏を自分の心で信ずるという様な事ではない。そんな時は信と云うたも、一般的な信である。すべてに通じて信ずる、色んなものを信ずるままでは、念仏を信ずるということにはならない。 (中略)

念仏とは念仏を信じない者からみれば目に見えない。それよりも社会事業なぞの方が大きい。念仏に於ける事件は、仏から見れば空前絶後の事件というべきであろう。然しこれは人間の眼には見えない。普通の行は人間の眼に見えるだけである。念仏の信は念仏に於いて、本願に於いて、仏をたのむ念仏として開かれた信。それは私が信ずるには違いないが、私が念仏に召された信である。・・・・念仏の中に我々が召され、念仏の中に自己が見出される。大体本願にふれない自己とは妄想に外ならないものであろう。自分の胸に念仏を理解するのではない。念仏を対象とするのではなく、念仏を体として根拠とするのである。・・・・念仏がどこかに有るのではなく、信として自覚して念仏が行ぜられる。その信に於いて「ただ念仏」と言う。・・・・だから念仏の信に於いては厳密の意味に於いて、漠然と信仰と言わず、信心と言う。

信心には自覚ということがあらわされる。念仏に於いては自覚が成り立つのである。聖道の教えでは信はたいしたことはない。行が大切であるということは、教があっても行がなければ何にもならんから、行が大切だというのである。然るに本願では行は既にあり、我をたすける行はすでにあり、後に残る問題は、頂くか頂かぬかにある。念仏以外では迴向することを要するが、念仏は本願によって行とされ、行はすでにある。だから法然上人は不迴行という。助けにする行ではなく、行を必要とせず。念仏をもち出してすくわれるのではなく、我々の問題が我々の予想を超えた念仏に答えられてある。我々の問題は念仏の中にあり、これから入るのではなく、既にあるのである。それにうなずくか、うなずかないかが我々に残された問題である。

「時期到来して」--之は誰でも、本願の中に、本願の因縁、本願の約束にあるのであるがーー人間存在は本願の中に流転され、流転が約束され、本来その中のあることを再認識することである。再認識とは、教化などということではない。信は自分の力で獲たのではない。先に生まれたということはなにも自慢にはならない。兄か弟かということがあるだけである。信を獲たことを自慢することではなく、よろこぶのである。

以上 安田理深述 『本願の歴史ー正信偈序講ー』より

ここに安田先生の教えをいただきましたが、「聞法の落とし穴」はどこかにあるのではなく、念仏を我が手柄とするところに出てくる問題です。念仏は我に先立って廻向されたものなのですね。念仏に出遇って自分というものが生まれて初めて問題になり、自分というものに初めて出会うことができた。それがすべてであってそれ以外何もないのです。それを本願を頼んで助かりたいとするところに落とし穴がある。安田先生は「たのめ助けんという言葉の中に頼んで助かっておることが成就されてある。頼め助けんという言葉に対して、頼み助かることを加えるのでない。・・・・そうですかといってたのむのでない。」とも教えてくださっています。私たちは手柄ということでもないのでしょうが、何かを付け加えたがるのですね。「そうですか」ということを付け加えるのです。「そうですか」もいらんものなのでしょう。「そうですか」という根性がすたったとき「生死いずべき道」がはっきりするのではないでしょうか。安田先生はよく言われたものです。「夜はすでに明けている」と。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「親鸞は父母の孝養のためにとて、1返にても念仏ももうしたること、いまだそうらわず。そのゆえは、一切の有情は、みなもって世々生々の父母兄弟なり。~」(真聖 P628)私たちはややもしますと先祖供養のため、父のため、母のため、妻のため、夫のため、子供のためと家内安全、無病息災を祈ります。それがあたかも宗教のごとく、深い祈りであればあるほど現証が表れるのであると本気で思っている人が少なからずおいでになります。確かに父を憶い、母を憶うことは大切なことです。しかしそれが特定の対象に向かっての祈りであると自己の欲求を満たすための手段として宗教を利用することになるのではないでしょうか。「人身の至奥より出づる至誠の要求」を満たすものが宗教であると清沢満之は教えておられます。「何々を縁として」真実の人生にふれることが大切なのでしょう。

お釈迦様が涅槃に入られた日を入涅槃といいます。涅槃という意味は煩悩の火が消えた状態(ニルバーナ)。実際には成道された時をもって涅槃というのが正しいのかもしれません。正しい生き方を身をもって教えてくださいました。そしてなぜ私が苦悩をするのかの原因をつきとめてくださいました。十二支縁起という形で教えられています。根本の迷いは無明であると。そして「無明」は仏陀釈尊によって見破られたのです。自分の外に問題があるのではない。自分自身に問題があるのだと。私たちは環境は私の外にあると思っています。そしてその環境に執着を起こして苦悩をします。外なる環境が私を苦しめるのだと思っていますが果たしてそれは本当なのでしょうか。「内なる外」と題して考えます。

世の中の暗いニュースとして、たびたび起こってくるj悲惨な事件があります。例えば、滋賀・2園児殺害というなんともいえないようなショッキングな出来事でした。「朝、家を出るときに殺害を決意し、台所から包丁を持ち出した。人気の無い場所を探し回って車を止め、刺し殺した」と供述しているようなのです。私にはこの事件は私と無関係のところで起こった事件とは考えられません。私の内なる闇がこのような形になったのだと教えられました。被害に遇われた家族の方はどんな気持ちでおいでになられるのでしょうか。「なぜ」という気持ちがまず最初に飛び込んできた問いではなかったでしょうか。お子様を何の前触れもなく亡くされたお気持ちはどんな言葉をもってしても心を癒すことはできないものとおもいます。加害者の鄭容疑者もある意味被害者かも知れません。何を依り処として生きておられたのでしょうか。わが子かわいさだったのでしょうか、自分にとって障害となるものを抹殺することによって自分にとって都合のよい生活ができると思っていたのでしょうか。私は社会の流れが欲求を満足させることによって幸福が実現できるのであるという風説があるということに危惧を抱くのです。「知性の闇」という病巣が横たわっているように思えてなりません。この事件の底深くに横たわっている闇は私の心の状態を抉り出してくれました。

それでは「闇」の正体はなんでしょう。仏陀は我執だとお教えくださいました。自分自身にこだわる働きです。「恒審思量」といはれいつでも寝てもさめても自分自身を思う働きなのです。いつでも他と比較をして自分が優位に立ちたい、そうでないと生きている生きがいがないと思い込んでしまう自我愛の表現なのだと思います。まさに私自身のことなのでした。ここには他に対する思いやりの心がまったく感じられません。他とは自の仮の姿なのです。自は善で他は悪であるとするありかたは他にたいする思いやりのあるまなざしだとはいえません。他を思いやる眼差しを私たちは持ちたいものです。それが本当の豊かさではないでしょうか。

命は誰のものでもない=私が私有できるものでもない

「私は思うのですが」という思いが私の関心事ではないでしょうか。私の関心の外にあるものに対してはまったく興味・関心を示しません。我執といいますと何か悪いことだと思ってしまうのですが、そのようなことではないようです。私の生き方全体を覆っているのが我執といってよいのでしょう。我執=関心事=命の私有化 これが「闇」の正体ではないでしょうか。外=外界に問題があったわけではないのです。内なる感情が外に向かって、感情に色づけされて内と外を分断してしまっているのではないでしょうか。

外界と思っていたのは実は心に色づけされた内なる外だったのです。外なる環境は私が思うが如くには存在しないということなのです。私の行動が環境を作っていくといったほうがよいのかもしれません。環境問題=持続可能な世界の構築は私がどう世界を作るのか、どう生きていくのかという問題なのです。ここで問題なのは「生きていく」ということです。私たちは自分が作った世界との関わりにおいて自分という存在の根拠があります。存在の根拠に目覚めるとき私は「生きる」というより「生かされている」自分に気づかされるのです。 生きるという感情には独善と教権性を感ぜざるを得ないのです。それがセクトになった時、全体主義が発生してくるのではないでしょうか。

「かの世界の相を観ずるに、三界の道に勝過せり。究竟して虚空のごとく、広大にして辺際なし」(『浄土論』)

三界とは迷いの境界です。どこまでいっても根源的に苦悩はなくならないのです。苦悩のよってくるところがわからないからです。三界の中でどれだけ行動を起こして改革を重ねても徒労におわってしまいます。疲れと虚しさだけが私を覆いつくしてきます。

では、「助かるとはどういうことか」-自分が今ここに生かされて生きているという疑いようのない事実にうなずくこと。法友である、鶴田義光師の講義から学ばせていただきたいと思います。

平成十年六月二十一日(日)岐阜市大門町・上宮寺『慈光会』例会に於いての鶴田義光師『歎異抄』第一章の法話から「助かるとはどういうことか」をたずねてみたい。「弥陀の誓願不思議」とは、自分がいかされて生きるという疑いようのない事実を言う。これから中身に入っていきます。まず「弥陀の誓願不思議」です。いきなりこの言葉が出てきます。この言葉につまずくでしょ。「弥陀の誓願不思議」って何だと。「弥陀」は阿弥陀仏、南無阿弥陀仏です。「誓願」とは本願です、如来の願いです、弥陀の本願です。そこに不思議と言う言葉がついていてるんですね。この「不思議」と言う言葉がひとつの要になります。師訓篇は第一章から第十章までですが、第一章の第一段(「弥陀の誓願不思議にたすけられまいらせて、往生をばとぐるなりと信じて念仏もうさんとおもいたつこころのおこるとき、すなわち摂取不捨の利益にあずけしめたまうなり。)に「不思議」と言う言葉があり、最後の第十章に「不可思議」という言葉がある。「不思議」と「不可思議」は同じことです。だから、師訓篇は、「不思議」に始まって「不思議」に終わっている。不思議と言うことが大事なんです。不思議とは何か。われわれが日常的に使う不思議は、不可知、知ることができない、あるいは不可解、理解することができない、と言う意味です。科学、理性、知性で知ることができないことを不思議といいます。しかし、「弥陀の誓願不思議」というのは、そういう身とはまったく違います。「弥陀の誓願不思議」というのは、簡単に言うと、「自分が今ここに生かされて生きているという疑いようのない事実」といっていいと思います。これぐらい確かなことはないでしょう。明日のことはわかりません。昨日のことはもうない。未来も過去も不確かですが、今現在この瞬間だけは確かなはずです。今ここに存在していることは確かなはずです。これを「弥陀の誓願不思議」というんです。これで終わりですよ。このことだけです。「弥陀の誓願不思議に助けられまいらせて」とありますけれども、要するに「助ける」「救う」ということですけれども、「弥陀の誓願不思議」というのは、助けるはたらき、救うはたらきですね。如来のはたらきですね。そのはたらきってのは具体的に何処にあるかと言うと、今ここにあります。生かされているということです。自分が今ここに生かされているという疑いようのない事実、それを「弥陀の誓願不思議にたすけられまいらせて」といいます。特別なことでもなんでもないことです。当たり前としている事実で、疑問にもならない事実ですね。ここに「弥陀の誓願不思議」という事実があるわけです。「弥陀の誓願不思議」は何処にあるかというと、自分が今ここにおるということです。これを除いて、弥陀の誓願不思議がどこかにあるわけじゃないです。いつも今ここにあります。どの瞬間に於いても今ここにある。現に働いている。どんな状況下はさまざまです。病気で寝ている人がいるかもしれない。気が狂っている人がいるかもしれない。それでも、少なくとも、生きていることは確かです。存在していることは確かです。自分がここにおるって事が不思議なんです。別に如来のはたらきが不思議なんじゃないです。自分が不思議なんです。自分と言う存在があるということが不思議なんです。これは疑いようのない事実です。疑いの余地がないんです。考える以前の話でしょ。今ここに生きているから、いろんなこと疑ったり考えたりすることができます。煩悩が起きるっていうこともある。迷うっていうこともある。しかし、煩悩が起きたり、迷ったりする前提があるんです。それは、生まれて生きているってことです。生まれて今生きてる。とにかく、何もかも、自分が存在しているということから出発している。一番根底を成り立たしめているはたらき、これを誓願不思議というんです。だから、不可解・不可知を言うことでない。理解するとかしないとか以前です。不思議の「不」は不要、「思」は思う、「議」は思いはかるという意味です。思ったり思いはかる必要がない。思ったり思いはかる必要がないくらい明らかだって言うんです。思う以前の明白な事実を不思議といいます。「弥陀の誓願不思議」に気づけば終わりです。あとはもうずっと自然(じねん)です。「弥陀の誓願不思議にたすけられまいらせて」、もうこれだけでいいんです。「弥陀の誓願不思議」が本当にうなずければいいんです。われわれは頭で考えている。考えたって納得も何もないでしょ。考えたってびっくりしないでしょ。「弥陀の誓願不思議」は大変なことです。「弥陀の誓願不思議」というものが、どこか遠くにあるわけじゃない。「弥陀の誓願不思議」とは、わが身がここに存在しているってことですよ。理由がないでしょ。自分の力であらしめているわけじゃないです。ここへこようと思ったってこれないということあるでしょ。病気になったらこれん、雨がひどく降ったらこれん、事故にあってこれん、ということもあるわけでしょ。だから、今ここにって言う、この現実・事実が成り立つには、無数の因縁が働いているわけです。これは想像を絶しますね。」まだまだ講義は続きますが私たちが本当に満足をして生かされて生きていくことはどういうことなのかはよくおわかりになられたのではないでしょうか。大乗仏教が教理として「一切皆空」「無自性」「無所得」と説くのはひとえに生かされて生きている事実に気づきなさいというメッセージに他なりません。私たちはこの事実に気づくことがありませんから日常に振り回されて苦悩するのです。事実に反して生きようとしているのです。

人間に生まれたことをよろこぶべし

「それ、一切衆生、三悪道をのがれて、人間に生まるる事、大なるよろこびなり。身はいやしくとも畜生におとらんや、家まずしくとも餓鬼にはまさるべし。心におもうことかなわずとも、地獄の苦しみにはくらぶべからず。世のすみうきはいとうたよりなり。人かずならむ身のいやしきは、菩提をねがうしるべなり。このゆえに、人間に生まるる事をよろこぶべし。」(源信僧都『横川法語』より)

私はこの法語がだいすきです。何があっても、どのようなことがおこっても「人間に生まるる事をよろこぶべし」、人として生を賜ったことを喜びなさいと。わたしたちは人間に生まれさせていただいたことの意味をたずねて、悩み、苦しみがいっぱいの人生を堂々と生きて生きたいものです。何があっても、何が起こっても私を脅かすものはなにもないのです。私が掴んで放さない握りこぶしをパッと手放しさえすればそれだけで道は開けるのですね。それだけでよいのです。にもかかわらず握りこぶしを手放せないのはどうしてでしょうか。私たちは幸福になりたいと願っています、そのために自分の考え、自分の行いをよりどころとして生活を営んでいるのですね。それが絶対なのでしょう。そこに落とし穴があることには誰も気づかないのです。私からは気づくはずもないのです。仮に気づいたとしてもまた私の考え(思慮)によって落とし穴に落ちていかざるをえないのです。知恵の闇とはこのようなことをいうのではないでしょうか。

「しかるに末代の道俗・近世の宗師、自性唯心に沈みて浄土の真証を貶す、定散の自心に迷いて金剛の真心に昏し。」(『教行信証』信文類序より)

「諸仏如来の真説に信順」することがなかったなら、わたしたちは永遠に自性唯心に沈んでいかねばならないのです。「諸仏如来の真説に真順」するとはわたしは「命の願いに目覚めていく」事であるといただいております。

What is self ?

私は生きるために何を根拠としているのでしょうか。私は寝てもさめても『私』を依り処として生きているのではないでしょうか。仏教ではそれをマナス=自我意識と教えてくれました。でもマナスが悪いということではありません。私にはマナスしかないのですから。それを悪いといってしまったら私の生きる術がなくなってしまいます。このマナスには自分の思いに執着するというはたらきがあるのです。この働きが問題なのです。どうしても自分を正当化してしまうのです。それによって相手を傷つけ自らも傷ついていくのです。自らも傷ついてしまうのも相手に問題があるわけではなかったのです。このことを正しく教えているのが仏法なのです。死んでから必要なものではありません。今、現に、ここに生きている私に必要なものなのです。このことに気づいていくことを回心(えしん)といいます。回心には懺悔(さんげ)という心の働きがあります。私の考え、私の行動が絶対だとするところからは孤独という心の闇しか生まれてこないのです。仏法といいましても絶対ではないのです。法は縁起されたものなのです。縁起されている事を如実に知られた人を仏陀といいます。その人が説かれた教えを仏教というのです。仏教は私の欲望を満足させるための手段ではありません。ほしいものが手に入るとか、病気が治癒するとか、願い事がかなうというような自分の都合に合わせていく便利で安請け合いできるようなものではないのです。むしろこのようなすべての私の思いが根源から覆されてすべてが無意味でなかったと『このこと一つ』に頭が下がっていく教えなのです。これが『法』といわれる内実なのでしょう。

「真実とはどこかにあるのではなく、私を支え続けている命の働きに気づかされたとき迷妄(不真実)があばかれてくる」 迷っていることがはっきりしたらすでに救われているのです。はっきりしないから迷っているのです。

仏教の熟語に「迷謬」(めいびゅうーまよいとあやまり)といわれ、迷っていること誤っていることはどのようなことなのかを明らかにした教えがあります。私たちは日ごろ何に迷って何に誤っているのかを考えたことはほとんどありませんが、仏教ははっきりとした見解を示しているのです。「迷」は仏法にまったく触れていない状態をいいます。聞法は聞く側の問題なのですが「迷」は自分が問題になっていない、すべては外の問題だとして自分から逃げている状態を言います。責任を転嫁している状態が迷いというわけです。「謬」はそれとは違って仏法には触れているのですが誤解をしている状態を言います。人として生を受け今まで外界ばかりを問題にしてきたけれども仏教を聞く縁を得て、はじめて自分が問題になった。「自分の中に問題があるのではないか」ということです。ここから聞法が歩を進めるのですが、聞いたことを自分の手柄にするという問題が起きてくるのです。内にあって外に転嫁するという質のものです。聖道の諸教がこの質を抱えているとはっきりさせたのが親鸞聖人だと思います。人間的立場から自分を明らかにしていこうとするのですが途中で挫折ししまいますと元の木阿弥で救済という事実はありません。救済とは苦悩(不安)しかない人生を苦悩のまま無上涅槃の道を歩み続けていける生活を言うのではないでしょうか。人間的立場をよりどころとして救済という事実に進んでいくことの中に「難」という質を見出されてきたのでしょう。「浄土真宗は大乗の中の至極なり」(『末灯抄』真聖P601)といわれることは「難」の中から見出されてきた浄土真宗ということではなかったでしょうか。「難」は難しいから「易」というわけではにのでしょう。「難」が人間的立場にたっての事柄としますと「易」というのは人間の努力がまったくいらない、必要ないという立場ではないでしょうか。これを親鸞聖人は「大行」といわれ、また「無条件の救済」とも、「無根の信」とも言われる所以ではないでしょうか。私の問題はそのことに頷けるかどうかだと思います。それ以外に救済ということはありえないのです。ここにまた「謬」という問題が潜んでいるのです。自分をはっきりさせたい、はっきりさそうという「自己とは何ぞや」という問いをもって「自己とは他なし」というところまで聞法を重ねていくのですが、だんだん聞く立場から教える立場に変わっていくのです。すべてのことが縁となり仏法に出遇うわけなのですが、出遇った仏法をを我が物としてしまうということが興ってくるのです。いつの間にか自分が如来の立場に立ってしまうのです。本願で言うなら第十八願を私物化するということです。しかし私物化したとたん第二十願の機に転落をしてしまうのです。これが聞法の落とし穴だと思います。わたしたちはどこまでも「聞く」立場に身をおいて自己をはっきりさすことが必要だと思います。どのような自己であったのか。「虚仮不実のわが身であった」と虚仮不実のわが身がはっきりしたら虚仮不実を背負って立っていける道が開けてくるものであろうと思います。

「念仏に見出だされる我」(安田理深述)

・・・行は本願の行で、本願の行にはおのずから「大」の字があり、本願の行、これは念仏というもの。その念仏に正信という。正信とは帰結である。本願は大行、その帰結はただ念仏のみ。この「ただ・のみ」とあらわすのが「正信」という言葉である。「念仏をも亦信ずる」のではなく、歎異抄で申せば「ただ念仏」ということの意義をあらわす。「念仏のみ」というところに安心が表現されている。あるものは「ただ念仏」、念仏が正信の体。「念仏を信ずる」などという「念仏」を対象にしたというようなものではない。本願の念仏を自分の心で信ずるという様な事ではない。そんな時は信と云うたも、一般的な信である。すべてに通じて信ずる、色んなものを信ずるままでは、念仏を信ずるということにはならない。 (中略)

念仏とは念仏を信じない者からみれば目に見えない。それよりも社会事業なぞの方が大きい。念仏に於ける事件は、仏から見れば空前絶後の事件というべきであろう。然しこれは人間の眼には見えない。普通の行は人間の眼に見えるだけである。念仏の信は念仏に於いて、本願に於いて、仏をたのむ念仏として開かれた信。それは私が信ずるには違いないが、私が念仏に召された信である。・・・・念仏の中に我々が召され、念仏の中に自己が見出される。大体本願にふれない自己とは妄想に外ならないものであろう。自分の胸に念仏を理解するのではない。念仏を対象とするのではなく、念仏を体として根拠とするのである。・・・・念仏がどこかに有るのではなく、信として自覚して念仏が行ぜられる。その信に於いて「ただ念仏」と言う。・・・・だから念仏の信に於いては厳密の意味に於いて、漠然と信仰と言わず、信心と言う。

信心には自覚ということがあらわされる。念仏に於いては自覚が成り立つのである。聖道の教えでは信はたいしたことはない。行が大切であるということは、教があっても行がなければ何にもならんから、行が大切だというのである。然るに本願では行は既にあり、我をたすける行はすでにあり、後に残る問題は、頂くか頂かぬかにある。念仏以外では迴向することを要するが、念仏は本願によって行とされ、行はすでにある。だから法然上人は不迴行という。助けにする行ではなく、行を必要とせず。念仏をもち出してすくわれるのではなく、我々の問題が我々の予想を超えた念仏に答えられてある。我々の問題は念仏の中にあり、これから入るのではなく、既にあるのである。それにうなずくか、うなずかないかが我々に残された問題である。

「時期到来して」--之は誰でも、本願の中に、本願の因縁、本願の約束にあるのであるがーー人間存在は本願の中に流転され、流転が約束され、本来その中のあることを再認識することである。再認識とは、教化などということではない。信は自分の力で獲たのではない。先に生まれたということはなにも自慢にはならない。兄か弟かということがあるだけである。信を獲たことを自慢することではなく、よろこぶのである。

以上 安田理深述 『本願の歴史ー正信偈序講ー』より

ここに安田先生の教えをいただきましたが、「聞法の落とし穴」はどこかにあるのではなく、念仏を我が手柄とするところに出てくる問題です。念仏は我に先立って廻向されたものなのですね。念仏に出遇って自分というものが生まれて初めて問題になり、自分というものに初めて出会うことができた。それがすべてであってそれ以外何もないのです。それを本願を頼んで助かりたいとするところに落とし穴がある。安田先生は「たのめ助けんという言葉の中に頼んで助かっておることが成就されてある。頼め助けんという言葉に対して、頼み助かることを加えるのでない。・・・・そうですかといってたのむのでない。」とも教えてくださっています。私たちは手柄ということでもないのでしょうが、何かを付け加えたがるのですね。「そうですか」ということを付け加えるのです。「そうですか」もいらんものなのでしょう。「そうですか」という根性がすたったとき「生死いずべき道」がはっきりするのではないでしょうか。安田先生はよく言われたものです。「夜はすでに明けている」と。