三受について

「順の境の相を領して身心を適悦(じゃくえつ)するを、説いて楽受と名づく。違の境の相を領して身心を逼迫するを、説いて苦受と名づく。中容の境を領して、身に於いても心に於いても、逼(ひつ)にも非ず悦(えつ)にも非ざるを、不苦楽受と名づく。(『論』第五・二十一左)

- 順の境の相を受け入れて、身心を喜ばしめることを楽受という。(適はかなう・悦はよろこび)

- 違の境の相を受け入れて、身心を圧迫せしむることを苦受という。

- 中容の境を受け入れて、身においても、心においても圧迫するにも非ず、喜ばしめるでもないものを不苦楽受という。

「領納して己に属するを受と名づくるが故に通ぜり。順と違との境相を領ずるに倶に身(根)を適して心を悦すると、倶に身を逼し心を迫すると別なり。故に三の受を成ず。或いは身と及び心とに倶に通じて適悦し倶に逼迫するなり」。(『述記』)

「三受の中に、何が故に但だ苦楽を説いて名と為して、憂喜と標せざるや。苦をもって楽に対し、倶に三性に通ず。憂を以って喜に対する理則ち然らず。寛を以って狭を摂し、但だ苦楽と名づく。又苦と楽と行相猛利なり。」(『樞要』)

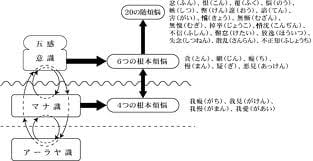

受とは領納の義で。すなわち、(境を)受け入れて(領して)自分に属させること。境は対象ですから、対象を自分の中に受け入れて、そこから発生する感情、感受のことです。それに三受あるといわれ、また五受ともいわれます。

ー ・ ―

「論に、順境の相を領してというより不苦不楽というに至るは、問う。身識は一時に順違の境を領す。何れの受と相応するや。答う。伝にニ釈有り。一に云く、一時に能くニ境を領すること無きが故に随って一と倶なり。ニに云く、即ち一時の中に能くニ境を領す。境倶に至るが故に其の勝境に随って但一受と倶なり。五倶の意の何んの境の勝たるに随って受と倶なるが如し。故に此れ亦爾るべし。問う。受も五受有り。何んの意をもってこれを合す。答う。喜楽と憂苦と歓威と相以せり。故に合して三と為す。若し爾らば何んぞ喜憂捨と言わざるや。答う。軽を以って重に従え狭を以って寛に従う。楽苦は多地の識に通ずるが故に。(『演秘』)

ー ・ ー

『述記』の説明では適悦の適は身に対していい、悦は心に対していっています。心身に適い、楽しいことが適悦という意味だといっています。その反対に逼迫とは心身を圧迫するという意味をもちます。

順境の時は身心は適悦する。このことを楽受といい、違境の時、即ち逆境の時には身心は逼迫される。このことを苦受というわけです。このいずれでもない中容を捨受というのです。しかし心得ておかなければならないことは、私の身心の外に順・違・中容があるわけではありません。私の身心に適う事が楽受であり、適わなく疎外することが苦受であるわけです。また私には何の関係も持たないと思われることに対しては苦楽を感ずることはありませんので捨受ということになります。しかし私の関心事にたいしては苦楽を感じますから三受相応することになるのです。