常用するデスクトップPCの電源を入れると、Ubuntu Linux が立ち上がり、たまたまソフトウェア・アップデートのお知らせが表示されました。今回は、Linux 版 Chrome ブラウザである「Chromium」が対象で、「アップデート」をクリックするとすぐに更新が実行されました。

Chromium を起動し、メニューから「Chromiumについて」を選び、バージョンを確認すると、

と表示されます。これまでのバージョンが、例えば 4月23日現在では 124.0.6367.60 となっていたことから、様々な不備を修正したのだろうと想像されます。こうした改善がオープンソースのソフトウェアの常で無償で公開されていることに感謝したいと思います。

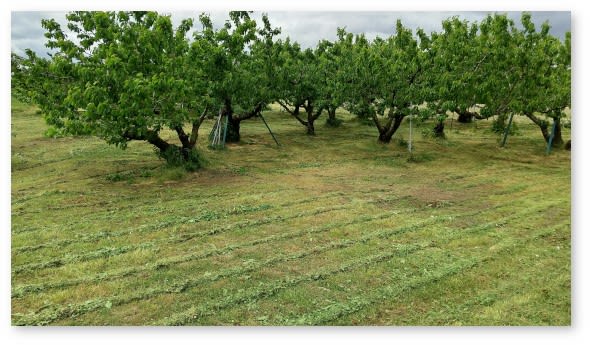

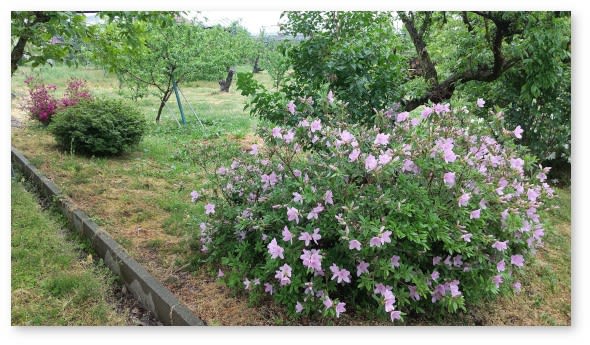

写真は、自宅裏の果樹園入り口に咲くジャーマン・アイリスです。

Chromium を起動し、メニューから「Chromiumについて」を選び、バージョンを確認すると、

バージョン: 124.0.6367.207 (Official Build) snap (64ビット)

と表示されます。これまでのバージョンが、例えば 4月23日現在では 124.0.6367.60 となっていたことから、様々な不備を修正したのだろうと想像されます。こうした改善がオープンソースのソフトウェアの常で無償で公開されていることに感謝したいと思います。

写真は、自宅裏の果樹園入り口に咲くジャーマン・アイリスです。